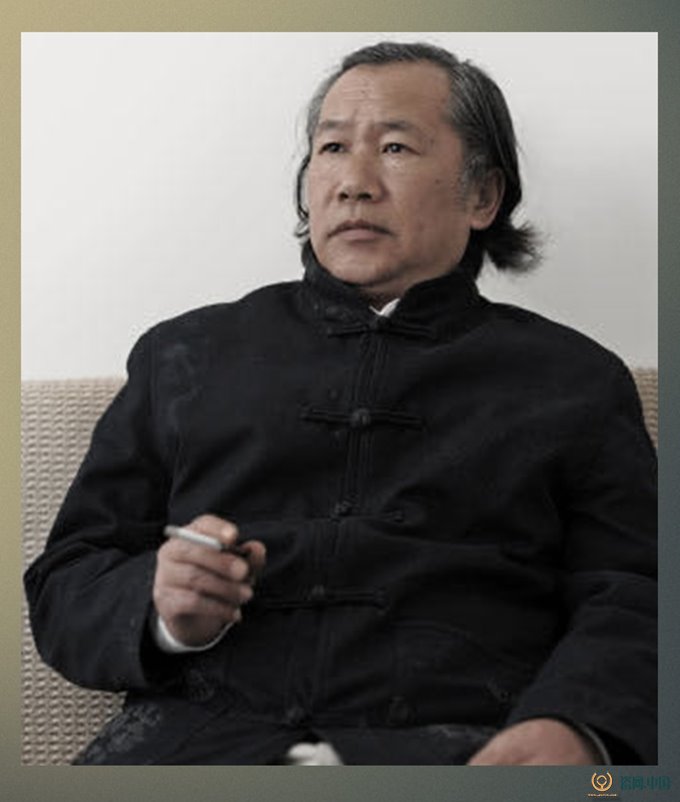

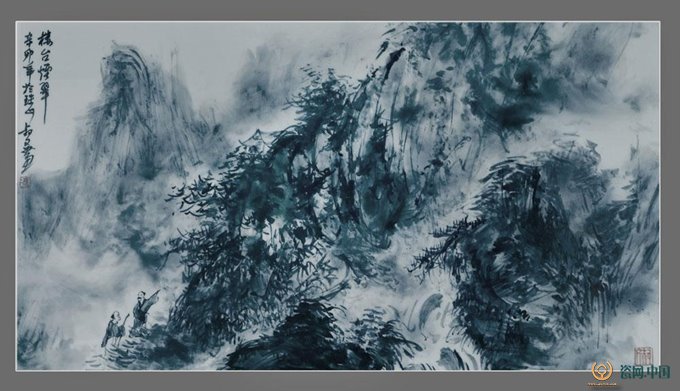

馮叔文,生于1953年月10月。江西省工藝美術大師,綠寶石藝術陶瓷館簽約的著名陶瓷藝術家,1981年畢業景德鎮首屆陶瓷職工大學美術系,生于藝術之家的他從小就愛好畫畫。他在題材上豐富多樣,富有豐富的想像力。花鳥蟲魚、家禽走獸、人物山水都是他的創作源泉,尤其山水畫更是堪稱一絕。在幾十年創作過程中,注重吸收傳統畫法中的營養以及張大千、傅抱石、黃秋圓等一些名家長處;并使之與國畫、油畫、素描、水粉畫、攝影相結合,其作品取材傳統,又不拘傳統,在傳統上加以創新。作品最大的成功,他真實地把自然風光表現得淋離致盡。從近到遠看去,色調由深至淺,近處的怪石、懸崖、石逢中的草木,均蒼野,沖滿生機;遠處的聳立的石破天驚山與云天茫茫連成一片,這磅礴的氣勢、深遠的意境,以他潑辣、生動、多種變他的筆墨技法表現出來。極具獨特創新的個人風格。他創作的山水畫作品極具藝術魅力,富有現代審美個性,得到同行的高評價和國內收藏家的青昧。

瓷器:“我從不重復自己,我的每一次創作都是一次激情的渲泄。”身著藍色唐裝的馮叔文雖然渾身散發著優雅的文人氣息,但談起創作時卻常常手舞足蹈,將聆聽者帶進他心馳神往的山水之間。

從不媚俗、刻意迎合市場的馮叔文卻偏偏成了市場的“寵兒”,近年來,其作品的價格一路飆升,但他并不止步于此,依然保持著平和的心態,每年都抽出幾個月的時間外出寫生,石板山路當畫桌,一枝毛筆、一張宣紙,直接與山水進行對話。一山一石、一枝一葉、溪流和云彩、飛鳥和走獸便開始有了生命,并且在馮叔文靈魂的底片上反復曝光,成了他獨有的藝術符號。

深受近現代山水大家黃賓虹、傅抱石、張大千、陸儼少、黃秋園影響的馮叔文是一個博采眾長的高手,學習傳統卻并不拘泥于傳統.當他用傳統的技法將獨有的生命體驗和審美經歷移植到瓷板、泥坯上時,他的山水世界開始了全新的構建。

馮叔文的瓷上山水畫作品近看細節逼真,遠看無比生動,看見一片茂密的樹林時似乎還能聽見隱約的虎嘯,水花飛濺的溪流里似乎還閃現著石斑魚的花紋。馮叔文的山水是有生命和靈魂的山水。在景德鎮,他的作品稱得上獨樹一幟。

馮叔文藝術館是依山而建的,工作室陽臺是敞開式的,一把藤椅因為長久的日曬雨淋已失去了原有的光澤,他經常長時間的坐在這里,讀書聽音樂,與音箱里流淌的斯特勞斯的《春天園舞曲》桕比,四周泛濫的綠色同樣生動并散發著迷人的氣息。這里還是一個氣象萬千的世界,自霧、遠山,以及季節更迭、色彩變換、電閃雷鳴,與大自然的靈動相比。

展廳里的上百件作品,有瓷板、瓷瓶、國畫、瑤里瀑布的轟鳴、張家界金鞭溪的清澈、三清山的清秀、華山的險峻,還有農家小院的竹籬和小雞,馮叔文用筆、用火與土、用新彩、用青花為自己構建了一個精神家園。

馮叔文早年經歷十分坎坷,少年時遠離父母去距市區50公里的鄉村中學讀書,回城后做過小工拉過煤餅,經歷過下崗開過作坊,“苦難是一筆用錢買不來的財富”,馮叔文從不回避自己的過去,正因為有了這些獨特的生命體驗,才激發了他對藝術近乎狂熱的愛,以及深深打上了個人印記的作品風格。

在江西省工藝美術大師的行列里,馮叔文的未來走向,值得我們有更多的期待。

馮叔文作品《幽淡清雋圖》 綠寶石藝術陶瓷館藏

馮叔文談藝錄

關于陶瓷審美價值

我認為首先要有鮮明的藝術特點,否則就不會有魅力和生命。一個畫家如果不計較名利得失,超然于物外,安于寂寞,順其自然,作畫時便沒有雜念,這樣的畫品才高,才能體現畫家給作品賦予的內在美。其二,走自己的路,形成自己的藝術風格,平時要多外出寫生,讀萬卷書,行萬里路,可以廣見博識,陶冶情操,使自己的作品增加文化內涵。其三,要做到“志與道合”,瓷畫與其他藝術相融也與自然造化相通。自然現象給予畫家無盡的啟示和聯想,既開闊了視野胸襟,又增加了畫家的文化素養。胸襟開闊,作品氣勢布局才不會狹小;而文化修養高,作品立意才高。

關于陶瓷山水畫作品

新時代作品要表現中華民族的精神風貌。首先。民族精神不可丟失,中國畫是中國傳統文化國粹,山水畫是中國畫重要畫題,講究筆墨、氣勢、意境,它具有鮮明的藝術特點和濃厚的文化底蘊,山水畫又是筆情墨趣和主觀精神的融合,得到傳統文化的滋養,包括哲學、美學、文學、詩歌、書法、宗教等……因此,最能體現民族精神。此外,山水畫很大程度上符合各階層人士的心態和性情,能表達作者的思想、人生觀和審美觀。因此,我把中國畫的形式運用到陶瓷上,這也是大眾喜聞樂見的一種藝術形式。