適逢耿寶昌先生期頤壽辰,故宮研究院推出該文,展示耿先生的學術成就和為人風范,以饗讀者。

實踐出真知——耿寶昌

專家簡介

耿寶昌,男,漢族。1922年生于北京,祖籍河北省辛集市(原束鹿縣)。1956年,應聘到故宮博物院工作。長期從事中國古陶瓷及其他古代工藝品研究,重點為歷代陶瓷。

1966年始,先后應邀到國家文物局、南京博物院、國家文物局揚州、泰安培訓中心任教;任遼寧大學、吉林大學、河北師范學院歷史系兼職教授;任北京大學考古學系碩士學位研究生導師;任臺北“中國文化大學”史學系博士生導師和馬來西亞中央藝術學院客座教授。撰寫的《明清瓷器鑒定》一書,為中國首部古陶瓷研究鑒定學專著。

1990年至1997年,作為國家館藏一級文物確任古陶瓷專家組組長,為全國各省市、自治區文博單位確認館藏一級文物數萬件,為國家征集的文物珍品不計其數,為博物館及海關等培養了眾多業務骨干、專業人才,為我國古陶瓷研究和博物館建設事業作出了杰出貢獻。1973年始,多次赴法國、德國、加拿大、美國、英國、日本、韓國、土耳其、荷蘭、葡萄牙、比利時、馬來西亞、新加坡、巴基斯坦、阿曼、阿聯酋、新西蘭等國及中國香港、澳門、臺灣地區,進行考察、鑒定、學術交流。與馮先銘先生同為中國水下考古發起人。對古代窯址及絲綢之路作了詳盡的考察。

1986年,將自己所藏瓷器、銅器等文物20多件捐獻故宮博物院。

現為故宮博物院研究館員、故宮博物院學術委員會委員、國家文物鑒定委員會副主任委員、中國古陶瓷學會會長、國家非物質文化遺產保護評審委員會委員、香港“敏求精舍”榮譽會員、臺北“清玩雅集”榮譽會員。1991年,首批享受國務院頒發的政 府特殊津貼。2009年,國家文物局授予從事文物、博物館工作60年榮譽證書,同年,被中華人民共和國文化部、國家文物局授予“中國文物、博物館事業杰出人物”榮譽稱號。

陶瓷是中華民族文化的瑰寶,研究其根源與內涵相當不易,實在是如臨浩瀚大海,或宛如潛入海底,相對迎面而來的萬千生物一般。遠古的陶文化遺存,星羅棋布地散存于曠野深山,因歷時久遠,滄海桑田,地貌變遷,自然湮沒,若去探索,就像海底尋寶一樣艱難莫測,其中之謎實在是無窮無盡。而縮小陶瓷研究范圍,僅就瓷器的一部分也同樣如此。歷史流傳的各代瓷器,不同時期品種繁多,各具特色,認識、研究頗費心力,欲對它們全部了解與精通更非易事,所以也就形成了一門專業性很強的學科。

中國的傳統文化博大精深。進入這一領域工作,要讀書,書讀多了,自然知道其中的深意,但更要身體力行地去實踐,實踐才能獲得真知。

一 晨興夜寐 水滴石穿

1922年7月14日我出生于北京,當時家就在西安門惜薪司胡同。3歲時隨父母回到老家——河北省束鹿辛集孟家莊,鄉里人都稱我“京娃娃”。曾祖父名耿述圣,祖父名耿景山 ;父親耿步橋,是從三爺這支過繼給大爺爺耿景山的。我的祖父耿景山老先生在北京珠寶玉器行業,清朝末年曾名震京城,有“一個半人”之稱。就是說同行中論專業精通程度,若以一個半人來衡量,我祖父可算一個人,其他人只能算半個。一塊帶皮子的翠或玉料,他能馬上鑒別出質地的優劣。當時的人議論一件寶石、翠玉,都是問:“耿景山看過沒有?”只要經他眼看過的,大伙兒就放心,管保是真貨。由于“庚子事變”,所謂“小亂居城,大亂居鄉”,于是祖父將家私運回原籍。事變后返京,車行至保定市張登處被匪徒洗劫一空,從此家境每況愈下。

1929年我7歲,入孟家莊鄉立小學。讀的書有《公民》《新生活運動》等,從此知道了朱買臣、牛頓、瓦特……,老師是位愛國人士。1931年“九一八事變”,日本侵占我東北三省,在老師的愛國啟蒙教育下,自小我就立下了實業救國,不當亡國奴的抱負。那時候每天雞鳴即起,參加學校打日本的操練,還擔任了紅十字會長,學習救護。由于事事要強,學業每周、月、季考試總是第一名,被同學們稱為“大強人”。1946年我成年后,和別人合伙開的古玩店,起名叫“振華齋”,意寓振興中華,這種思想就來源于小學老師的啟蒙教育。

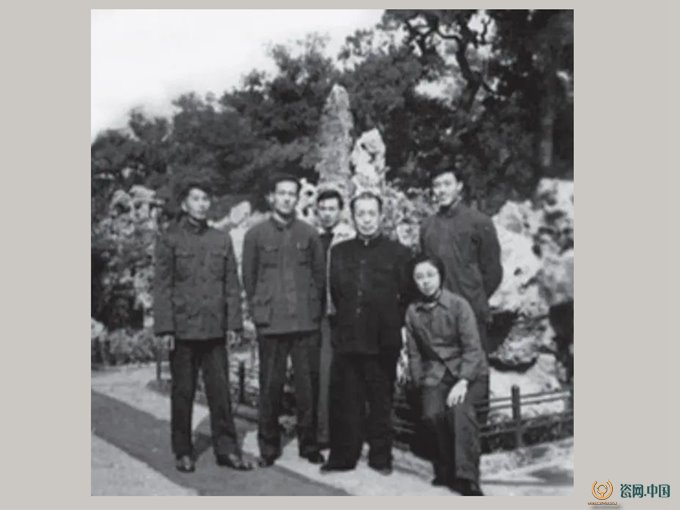

20世紀60年代與老師孫瀛洲合影(左一耿寶昌,左二馮先銘,左四孫瀛洲,右一徐敬修)

1936年2月初,我小學畢業。盡管學習成績優秀,但因家境不寬余,家中再不能供我繼續學業。父母說 :“學徒去吧!鄉里風俗男孩兒必須外出,成不成的,試試看!”于是 14 周歲的我,由本村老同學張步宸、耿明珩等人帶到北京,投奔我的堂兄耿寶善(號楚珍)。那時,他在琉璃廠“銘珍齋”做店員。臨出來前,按著鄉俗,家里興娶大媳婦,好多人都來家中說媒。但我就是不要,自己暗下決心 :“要有志氣,要搞高、精、尖,要出類拔萃,絕不半途而廢,不能讓人看我被打回包(“打回包”之意就是干得不好,讓人家給退回去),不成功不娶。”我因讀書用功,一直得到堂兄的偏愛。他常在回家時給我講些文物的故事,什么“蘭亭曲水流觴”“清明上河圖”“洛神賦”等,這也是當初我走上古玩行業的主要原因。另外在河北老家,大部分人都在外經商,但不同地方的人干的類別不同。比如深縣、束鹿外出的人主要經營珠寶、翠玉、銀錢、綢緞 ;武強、饒陽、安平人經營布匹 ;衡水、冀縣人經營文物碑帖、法書并開辦書店,這也使我受到了一定影響。

當時的北京,化學、玻璃儀器、五金是新興的行業,特別興隆。好多住戶時興安裝壓水機,所以五金行業發達,多經營鐵管、鐵板等。由堂兄之友郭鳳章介紹,我開始在五金行業學徒。但瘦弱的身軀,適應不了完全靠人工扛、拉的繁重體力勞動。兩三個月后,經鄉人張維芝介紹,到了“敦華齋”文物店,拜在孫瀛洲先生門下學徒。“敦華齋”創業于民國十一年(1922),是一家大字號。孫瀛洲先生對學生要求嚴格,同行業中待遇也比較優厚。我經試工3天合格,正式成為孫先生的學生,這一學就是10年。

回憶這一段學徒生涯,令人不勝感慨。那時我曾背人偷偷落淚,夜里常常計算這3年的時間,3年要一千多天不能回家,按鐘點就是二萬六千多個時辰,什么時候才能到頭啊!

“敦華齋”店鋪較大,是現在北京保留的老字號,房子前后勾連搭六間,拐過去三間,南院南房三間,西房二間,后院是廚房,共有二十來間房。冬天光火爐就四個,還要長燃不滅。店里有十幾個人,比我早去一天的都算師兄。我因為當時是小徒弟,所以十幾個師兄弟也得我去侍奉,雜活累活全是我干。比如運煤、抬水,就要到200米以外的本司胡同里去運。店中做飯的廚師是個大個子,常讓我幫他去抬水,回來抬煤筐。我因個子小,兩人抬桶,一“起駕”,桶從抬扛上就滑到了我那頭。越是人弱力小,越要干重活兒。店中四個火爐和廚房大灶,大中小各不相同,要按爐膛大小將煤砸成大中小不同的塊,分別碼放整齊。四個黃銅痰盂要求擦得锃亮,不能有水漬。為客人備用的七八桿煙袋,每天要通順了氣。店中洋灰地即水泥地,要擦得照見人。磚地從東掃到西,從西掃到東,師兄坐在旁邊彎著腰側著頭看,差一點就得重掃一兩遍。十幾個人晚上睡覺現支鋪,一張床三塊板,兩條凳,一個個支好,放上鋪蓋,再給每個人取來便壺放在床頭。第二天早晨拆床、刷便壺、預備洗臉漱口水。所有紫檀紅木桌椅與柜架要天天擦,花紋鏤孔要用抹布一個個穿一遍。如門臉那么大的玻璃,要里外透亮看不見一點臟。門板要每天拆裝六七塊。地毯要夜間抬出去拍打。就這樣,我天天從早晨5點多要一直忙到半夜12點才能干完活。

1974年在故宮漱芳齋(左一耿寶昌,左五吳仲超院長,左七王冶秋局長,右一馮先銘)

每當擺桌吃飯,一桌四至六人,碗碟由我擺。碗碟開始擺不好,師兄就訓我 :“你沒吃過豬肉,也沒見過豬跑嗎?”吃飯不但要侍候大家,還不能落在人后,趕上吃面條,就偷偷讓廚師給過涼水,好能吃得快。所以3年學徒,無論冬夏,我都沒吃過一回熱面條。

孫老師挺厲害,對我們要求嚴格。一聽他吭哧就是要發脾氣了,大家趕快找活干。該收拾的收拾,該做活的做活,該出去做事的出去做事,反正是不能閑著,無所事事。老師對我們要求嚴格,我們做事也都小心翼翼。

過年時“說官話”,就是老師品評每個人1年的表現,然后按勞取酬,論功行賞。大擺桌時,不許說不吉利的話。比如,吃餃子不夠要添加,要說:“多著呢!”有一次,一個師兄錯說成 :“沒了。”挨了老師一拳。年三十晚上該發1年的工錢了,老師卻坐莊讓大伙兒耍錢推牌九,到天亮大家全輸了。初一早晨,老師催著大伙去有交往的人家拜年,晚上回來讓接著耍牌,又都輸了。于是,老師挨著個問 :“你輸多少?他輸多少?”然后把大家輸的錢又一一退回給每個人。他退完錢接著說 :“明白嗎?這就叫貪。耍牌和做事一樣道理,真懂就買,不懂就不要貪便宜。不真懂卻貪心買了就上當,這就是貪心要輸,瞧你們貪心都輸了吧!”孫瀛洲先生就是用這種方式教育我們,做事要謹慎,要明白各種事理,不可貪心,不可忘乎所以。

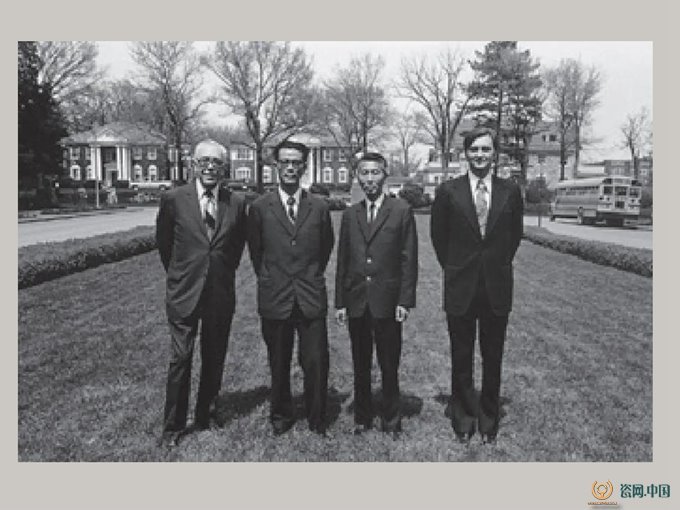

1974年在美國堪薩斯博物館(左一希克曼,左二麥英豪,左三耿寶昌)

三年學徒期滿以后,老師認為我忠誠老實,做事認真,就讓我管賬和銀行、銀號的往來及保險庫等。我保管庫房,非常細心,東西盤和盤、碗和碗,碼放的整整齊齊。常年文物流動 10000多件,經手從未有過一點損傷。陰天下雨沒有生意,就請師傅來在家糊囊匣。老師要求 :使用的囊匣不能有蟲蛀,匣外不能有塵土 ;取銀票、送存款、取送文物,不能雇車,全是騎自行車;文物包好后,系在車的大梁上,如果人隨車倒了,東西不能壞,這也讓我練就了一技。

店中自行車、月票從不閑放著,人更不能閑著,這個人剛回來另一個人馬上派出去。老師說 :“這叫歇人不歇馬。”充分利用時間和人力。

到年底要換賬本,10000多件文物的賬每年要重抄寫一次。先以物核對舊賬,賣掉的、新收的一件件往上挪號。師兄們都玩去了,我自己在店中干這事。寫上去、本錢合出來,用天、地、日、月、星等字暗號代表錢數;賬物核實、打印章、寫打號、原物貼號,要搞四遍,至少一個月才能完。干這活兒對我很有好處,使我對經手的文物了如指掌,爛熟于心。

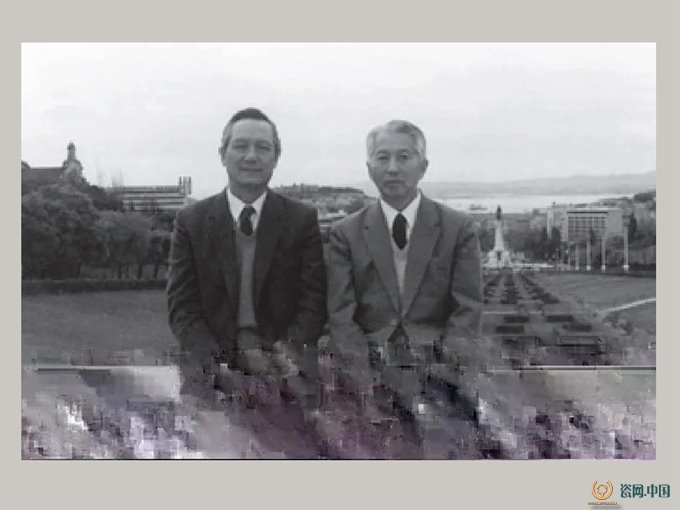

1986年耿寶昌(右)與馮先銘(左)共赴荷蘭阿姆斯特丹參加中國古沉船拍賣

那年月文物鑒定怎么學呀?根本沒人教你,要靠自己鉆研,自己留心。店里大堂上老師和客人坐在那里議論,我站在一邊侍候一邊注意聽。老師與客人的茶喝完了要馬上續茶 ;他們的煙袋一上口,我要馬上劃著火柴點煙。有一次我聽得太入神了,看見人家要抽煙,劃火柴一著急,把火柴盒點著了,手指也燒著了,但不敢驚動客人和老師,只好右手給人家遞火,左手背到身后甩胳臂,疼的直哆嗦。至今,我的左手大拇指還留有被當時燒的短了一塊肉的疤痕。

晚上,等大家都睡了,夜深人靜,我開始腦子過電影,去琢磨白天所聞所見的一件件文物,逐漸從中悟出了學問。有時老師會拿一件或幾件東西來考大家,發每人一張紙條,要求把鑒定器物后自己認為的年代寫在上邊。剛開始,每逢自己寫對了心里就特高興。日子一天天過去,漸漸地我在老師發的小紙條上寫對的答案越來越多了。眼力這個東西要想練成功很難,不是一天兩天就能練成的,看著容易做起來難。我自己通過實踐體會到,不管一個人多聰明、刻苦,學習一門專業,沒個三年五年的學習和感悟,根本入不進門去。所以我總結了一句話 :“三年入門,十年成功。”學習古陶瓷鑒定,跟學習其他專業的規律是一樣的,除了勤奮,你還得用心感悟。不用心的話,人家說東你往東,人家說西你往西,永遠沒有自己的獨立見解和主意。擺在你面前的這個東西真真假假,甭管它是否貴重,你至少得把它的年代看準了,要不然一點意義都沒有,更談不上什么歷史價值、藝術價值和科學價值了。現在文物征集,一動錢就是幾十萬、幾百萬甚至上千萬,年代錯了,誰擔得了這個責任?

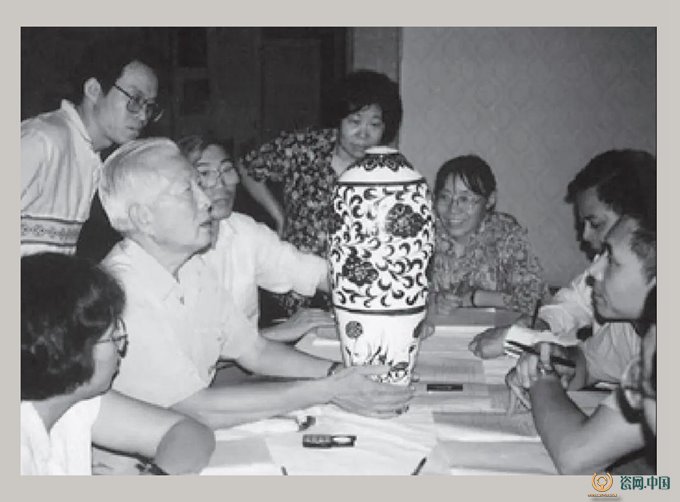

1993年耿寶昌在河北省博物院確認國家館藏一級品

出師后,老師讓每一個人都出去做事,可總不讓我去,我心里也很想出去試試、接觸接觸社會。后來,當老師真把工作交給自己時,在高興之余心里又很緊張。剛開始,老師交代你這事怎么說怎么辦,自己就用心去記,就像小孩記著左手的錢是買醋的、右手的錢是買鹽的一樣。因為以前沒接觸過社會,所以心里就老是忐忑不安,一邊走心里一邊打鼓 :去了以后怎么說啊?先說什么后說什么?從沒見過人家,去了應該怎么跟人家說話?……等到了以后,說的就跟原來設計的不一樣了,該說的就給忘了,出來了才想起來。再回去跟人說?怪不好意思的;不去吧,該說的又沒說,心里就開始犯嘀咕……等回店后,就向老師匯報如何如何,該說的都說了。老師就問:“是這么說的嗎?”呦!這心里頓時就咯噔一下,臉上就露餡了,就因為心里緊張,往往還會把事情辦得一塌糊涂。

我還記得,當時我們店里有兩輛很高級、很棒的德國三槍、白牌自行車,騎在路上感覺那叫美!就像現在開奔馳一樣。那時車很少,幾乎都是步行,走到前門也就是半個小時吧。能騎著車出去辦事,心里那個高興勁就甭提了!可等辦事的時候,就把事給辦擰了。因此,凡事都得鍛煉,從不懂怎么去做到會做,一件事一件事積累,時間長了就鍛煉出來了。所以,我現在帶學生,一定把學生推到第一線,讓他去嘗試,每個人都得經過這個階段才能鍛煉出來,才能行事自如,辦事周到。任何事情,都是先從零開始的。

那時候,老師也常考我們。有一次夜里12點,孫先生從天津回來,拿來一個包裹,告訴我們明天一早要給某人送去。當時,誰也沒留意看這東西。第二天一大早,我們提著這包東西就要出門了,剛到門口,孫先生大喝一聲:“回來!你們干嗎去?”我們說:“送東西去呀!”孫先生說:“你們也不看看,送的是什么?是他買的還是他賣的?要是個炸彈你們也給人家送去?也不問問怎么跟人家交代?這就送去呀!我看你們吃什么?”我們全愣了,結果我們打開包裹囊匣一看,才知是一件宋代哥窯花盆。原來,它是老師剛買回來的。這是老師在考我們腦子靈不靈,做事走不走心,動不動腦筋。

在店中,每件事都要留心、專注。比如老師讓我拿東西,如果業務不熟,保準拿不來。有時讓取文物,老師只說:“把那端把的拿來。”什么端把的?是短把還是長把?每次我都是老師話音剛落,他要的東西已擺到桌上。這主要靠的是業務熟練,用心揣摸,觀察分析,機動靈活,處處有眼力勁兒,不當甩手大爺。東西若拿不來,準會挨老師苛 :“你傻小子白吃飯啊!”

那時我常偷偷想,3年學成我還不侍候呢!可是學徒期滿了,我感覺自己翅膀還不硬,不能獨挑門面,就又堅持在“敦華齋”繼續干。出師以后,店里我是最小的一個,也是常被客人豎大拇指的一個。10年后,到1945年8月我才離開孫老師的店。1946年,我與堂兄合開了“振華齋”,正式營業。那年我24 歲。

至今想來,自己也莫名其妙,3年之后自己怎么就真學會了。

我想自己之所以后來有一定作為,有幾個原因 :一是投在名師門下。我的老師孫瀛洲先生,早在20世紀30年代就已通曉歷代名窯,尤其對明初永樂、宣德器的研究更為精深,故被同行推崇為“宣德大王”。他不僅自己業務精通,還嚴格要求我們。老師問什么事,你必須對答如流,答不上來可不行,正所謂“嚴師出高徒”。二是學徒時在大店。大店里東西多,品類齊全,經常一年10000件文物精品來回轉,看的多,反復琢磨,基礎比較扎實。三是用功用心。自己有志向與抱負,俗話說滴水穿石,有志者事竟成,蒼天不負苦心人。

二 學海無涯 精進不休

1956 年,文物局王冶秋局長、故宮博物院吳仲超院長,到孫瀛洲先生家談統戰工作,問到孫先生的學生都在哪里?可不可以推選一兩位到故宮來工作?不久,孫先生向我轉述了領導的意思,并問愿不愿意到故宮?這年的11月12日,我正式到故宮博物院報到。

到故宮博物院后,起初為吳仲超院長赴前蘇聯訪問做準備,整理撥贈蘇聯的文物。不久調我去修復廠,集中整理所謂的“非文物”。1957年3月,我奉調到庫務組,先后從事工藝、陶瓷庫房的管理。我與歐陽南華、梁匡忠、劉伯昆、王樹桐、徐松林等同志,對這兩類文物庫房中大約十幾萬件文物,進行了文物集中鑒定、整理,建立賬目、卡片及建立專庫等工作。

故宮博物院文物整理大體分三個階段進行 :第一階段,1954年至1959年實施《整理歷史積壓庫存物品方案》;第二階段,1960年至1965年對藏品進行科學整理,進一步鑒別、劃級珍品文物并建檔造冊,建立全院文物總登記賬,文物三核對 ;第三階段,1978 年至1985年落實故宮《庫房文物整理七年規劃》。從1957年到保管部,我一直在庫房工作。除對數以萬計的文物重新鑒定、劃級外,還耐心向其他同志傳授自己的鑒定經驗。庫房的日常工作,可以說我一項也沒缺少過,從打掃庫房、文物搬運、推拉車、扛抬柜架、防震,到整理、貫號、排架等等,始終和大家一起同吃苦同受累。一直到1986 年以后,我已經60多歲,才脫離庫房管理崗位,把主要精力放在帶學生、科研和著書立說上。

20世紀90年代拜謁臺北故宮秦孝儀院長(左一李輝柄,左二耿寶昌,左三秦孝儀)

在庫房工作數十年,專就文物的保管工作研究我寫了兩篇文章,尚未發表,合計兩萬四千余字,即《古陶瓷安全保管瑣談》和《瓷庫》。《古陶瓷安全保管瑣談》對庫房文物科學管理,如庫房安全、文物出入庫手續,保管人員職責、提用文物注意事項及操作規程、工作人員著裝、貫號和清洗等問題都做了詳盡的論述。為使庫房人員能針對不同的瓷器進行不同的管理,還分析了陶瓷的性質(諸如胎體中的漿胎、缸胎、沙胎、泥胎、炻等),陶瓷的疵病(毛邊、土蝕、土銹、窯裂、脫釉等 50 多種),瓷器破損后的修改與偽造及瓷器的紋飾內容等均有詳細的說明。《瓷庫》則是對故宮博物院陶瓷庫的變遷,各庫文物庋藏,庫房的類別,室內庋藏量,人員編制、變動等,所做的詳細記載。它是故宮文物庫房保管工作的局部歷史,有些彌補了檔案的空白。兩稿撰寫于1979年,不久我將把《古陶瓷安全保管瑣談》整理后公之于世,以供同行文物安全保管工作中借鑒參考。

20世紀50至60年代,庫房管理人員的工作環境十分艱苦。那時沒有冬天不進庫的規定,冬天下大雪,照常從太和殿前的庫房弘義閣,一大筐一大筐往現在的珍寶館寧壽門東西院抬瓷器進庫房。因為庫房既不能生火,也沒暖氣,更沒有電燈,所以九龍壁庫房門窗得敞開才能工作,為此,上級給每個人發了一個暖水袋。編目制卡寫字的時候,哈一口熱氣寫一個字,通常要干到天擦黑才出庫。臘月三十也是照常下班,不能提前回家過年。尤其當時提出為生產服務,選保留和備撥調品,加上北返的文物開箱,三番五次反復,工作特別緊張。但如今回首往事,從另一角度考慮,當時工作雖累,但接觸文物次數多,件數多,相對來說也促使業務有了很大提高。可以這樣說,故宮是中國最大的古代藝術品寶庫,在近百萬件藏品中,僅陶瓷器就占了35萬多件,占三分之一還多。在這里工作就是在上全世界最好的大學,就是在知識的大海中游泳,學之不盡,受用不完。

2005年耿寶昌在中央電視臺“大家”訪談欄目

就文物整理來說,雖叫科學整理,也是相對而言,每個階段不可能做到百分之百。隨著時代的進步,認識的提高,加上考古發掘的新發現,即使鑒定過的文物,也會有新的發現。過去如此,今后還會如此。科學來不得半點虛假,也不能單純認為是誰推翻了誰的結論。工作就是實踐、提高,再實踐、再提高。在這個階段,1958年大躍進中,我與歐陽南華先生發明了“文物一次安全計量尺”,大大提高了工作效率。使一件文物用尺一卡,口、頸、足及器身的高、寬尺寸全出來了,減少了逐一丈量的手續。同時在整理中,新發現的珍貴文物,重新鑒定的文物,經我過目的,大家認定的件數也非常多,在時代和級別上做了改變。經我手為故宮征集的一級品也有一些,如 :紅山文化時期的立雕玉神獸,唐代越窯長頸瓶,宋代哥窯葵口碗,宋代耀州窯刻花梅瓶,宋代鈞窯鐘式花盆,明成化青花人物荷葉蓋罐,乾隆款龍泉窯刻花盤等,都是難得的珍品。故宮原藏兩件定名為宋代宣和窯瓷器,其中一件撥給了歷史博物館,都定為一級品,經我鑒定后達到大家共識,改為乾隆時期督窯官唐英仿制品。《故宮博物院藏瓷選集》刊印的永樂紅釉三猴水丞,我確認為康熙仿 ;原定成化斗彩獸紋罐,實為清雍正仿明,在時代上也做了更正。

從長期的工作實踐中我感覺到,成為真正高精尖的專家是十分艱難的,100個人里往往出不了兩三個,連我自己也一樣。在鑒定上,我感覺自己是一條半腿,比一條腿強點。有些問題,用最美的語言和文字也表述不準確。比如 :瓷器胎釉質感上的軟、硬程度。大多數贗品的胎釉都不及真品堅致,不夠硬度,質感上就不一樣,這是日積月累的直觀感受,往往是只能意會不能言傳。文物工作者應該要求自己,把眼睛練成如 X 光透視一樣有穿透力。

1969年至1971年,我隨同故宮大批人員到湖北咸寧“五七”干校,參加了艱苦的勞動。1971年5月,國家文物局王冶秋局長將我調回,籌備由國家文物局主辦的在慈寧宮陳設的“中華人民共和國出土文物展覽”。之后我和一些外地來的同志,在故宮的武英殿籌備創建出國展覽委員會及籌備出國展覽,承擔了大多數繁瑣的事務性工作。

1973年,在王局長關心下,我被派往法國,參加首次“中華人民共和國出土文物展覽”隨展組,為期近半年。

1974年至1975年,我又作為隨展人員,從加拿大展覽轉赴美國華盛頓、堪薩斯、舊金山工作近一年。當時王局長指示我們要廣交朋友,這是繼乒乓外交后的又一次文物外交活動。作為外交使者的身份,我深感肩負責任的重大,也為此而感到自豪。到美國后的情況,也使我備受感動。文物一到,運途中前面是三輛摩托開道,文物車在中間,后邊是電臺的車,一路警笛長鳴。天上飛機巡邏,展覽館周圍有馬隊值勤,非常威武壯觀。好多華僑天天來看我們,楊振寧、楊聯升、趙元任、丁肇中、陳省身、李政道三天兩頭去,并對隨展人員說:“你們的到來,讓中國人的腰板挺起來了。”所以,文物展覽的意義,絕非是藝術活動的概念所能包含得了的,它早已超越了這一界線。

1980年中美財產解凍,當時美國銀行存有溥儀存放的 15 件清代瓷器,交付100000美金即可收回。但要為文物估價,中國銀行卻沒有人懂文物,難以舉措。中國駐聯合國二秘張學堯先生來了故宮幾次,請求協助辦理。后來國家文物局決定派我去,由金楓同志帶著我到國務院見到秘書長金明。金明同志向我交代:“將在外,君令有所不受。”將是否贖回文物的拍板大權,交給了我。同時金明同志還交代,只要能估到200000 美金就可以決定收回。

我在一沒陪同、二沒翻譯的情況下,身上裝著國家給我路上用的20美元,1月20日從北京起程,至廣州經香港,轉機到日本東京,又飛往美國阿拉斯加,最后到達紐約。

到銀行那天,有我國駐聯合國人員、美國的法院、銀行等 6個單位的人共二三十個人。等人都到齊了,才打開金庫。庫內燈光極強,在強光刺激下,瓷器紅的、黑的色澤有了變化,但我也仔細看清了東西不錯,初估200000美元。心中有了數,馬上告訴我方人員往香港打電話,決定可以付款。等到文物拿出來到日光下一看,康熙朝的瓷器非常好,再次評估到100多萬美元。回來的時候,正值年終,銀行讓我隨身將文物帶回到香港,這是非常危險的事。一路上我把文物夾在兩腿中間,決定要人在物在,誓與文物共存亡。在緊張地渡過了天上10多個小時的飛行之后,上天保佑于陰歷臘月二十九日清晨平安抵達香港。

不久,挑選其中5件較差的瓷器,在香港展銷中賣了 178000美元,除補上了給中間人的100000美元,還賺回 78000美金,并落得了10件文物珍品。經過這件事,我感覺到當年老師的嚴格要求是多么寶貴,學習知識一定要將基礎打扎實,要能做到三問不倒,三斧不倒。這樣,關鍵時刻才能獨當一面,為國家擔當重任。

1984年,在南中國海,英國人米歇爾?哈徹打撈起一艘中國古代平底沉船,有20000多件晚明瓷器。按照國際法規定,在一年以內如有船的主權國提出歸還要求,可分得百分之四十到五十的沉船遺物。若一年以后無人提認,可即行拍賣。一年以后,英國人在荷蘭阿姆斯特丹拍賣賺了十幾萬英鎊。接著他購買了先進儀器設備,打撈工具,于1986年又進行一次,打撈到的沉船中有150000件中國清代雍正、乾隆時期瓷器。國家文物局認為這次沉船時代明確,文物局想買回一些這條船里的外銷瓷,于是派我和馮先銘先生前去。走時局里給我們30000 美金,指示可以按文物拍賣價的3倍價格收購。在荷蘭我們住在海牙的中國大使館內,白天去阿姆斯特丹。拍賣場就設在當地希爾頓大酒店,來自世界各地的收藏家、古董商、大富豪蜂擁而至,琳瑯滿目的瓷器讓人目不暇接。那廣告詞極為誘人:“二百年前的訂單今天到港!”我們是首批來自中國的客人,作為最受尊敬的貴賓,被安排在第一排,并且還給了我們一號牌。結果一開拍,起價就翻了10倍,我們來之前定的是最高不超出起價的3倍購買,也就是說目錄上標的是1000美元,我們最多只能花3000美元購買,結果人家一開拍就是10000、20000、30000的往上叫,我們就只好看著別人買了。

回來后,我們兩人聯名立刻給國務院寫了個報告,建議盡快建立我們自己的水下考古隊。當時在國務院的主持下召開了擴大會議,海軍、遠洋局、科學院、社科院、潛水隊、交通部、歷史博物館、國家文物局等單位都參加了這次會議。后來經國務院批示后,1987年正式建立了中國水下考古隊。現在近 30年過去了,我們國家的水下考古工作已取得了可喜的成績,并蓬勃開展起來,正在向水下科學考古進軍。

1988年,香港實業家、文物收藏家楊永德先生夫婦,看到我《明清瓷器鑒定》一書中,提到他收藏的明代天順款青花波斯文三足筒爐是世間罕見之品。楊氏夫婦便請廣州市博物館的麥英豪先生轉達我,說既然這樣寶貴,愿將自己收藏的明代天順款青花波斯文三足筒爐和永歷款褐釉爐捐獻給故宮,并約我向院方轉達。1988年10月22日,經我鑒定,其確為真品,楊氏夫婦無償的將文物捐獻給故宮,并在故宮漱芳齋舉行了嘉獎儀式,頒發了獎狀和證書,完成了他們一生的夙愿。

光陰荏苒,日月如梭。不知不覺間我已年近九旬,涉身文物界73年了。往事歷歷在目,感悟良多。回首自己一步步走過的學習之路,深深感到有幾點是極為重要的。

一是學習之始一定要拜一位好的老師,并尊師重長。自學成才者固然有,但極少,大多稱自學成才、無師自通者,多數是自欺欺人。

二是學習之始定要立志,要有目標,力求高精尖。同時,學習過程又要如同一把折扇。本專業是扇軸,擴大的知識面是漸漸展開的扇頁 ;本單位是軸心,放眼全世界是展開的放射狀扇面。這樣日積月累,足履實地,高瞻遠矚,才能下學上達,通才達識,一專多能。

三是學習基礎一定力求扎實,再扎實。不怕慢,關鍵是持之以恒。一天識一字,一天學一事,就如同兩人賽長跑,落后者也許節奏慢,但如能堅持不懈跑到終點,也應是最后的嬴者。基礎學扎實了,遇到事情才能經得起三問不倒,挺得住三斧不倒。任何一種專業與技藝的精深,均非一日之功。正所謂“臺上一分鐘,臺下十年功”或“十年磨一劍”。

四是學習還要誠實。誠如圣人所言 :“知之為知之,不知為不知。”人人都不是圣賢,故一個人某些方面不知并非恥辱。學而知不足,它可以激勵自己不斷擴展知識面,再學習,再磨礪。切忌淺嘗輒止,不求甚解,人云亦云。不論別人說的,書上講的,最終要以“唯物論”為基點,實事求是。

五是工作學習與人相處,也切忌妄自尊大,盲目自信,自命不凡,不許別人講話,不聽別人所言。正如圣人所言 :“三人行,必有吾師。”只要虛心求教,人人都可以成為自己的老師。學海無涯,學無止境,自己應該活到老學到老。