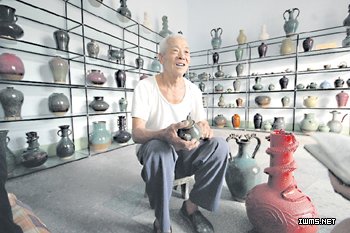

16歲開始學藝的邵士清,如今陶藝生涯已有60多年,他最擅長的手拉坯絕活陶藝作品在上世紀80年代即風靡日、美、加、澳等國,在多個國家展覽并獲大獎,有6件作品被故宮博物館和聊齋紀念館收藏,被譽為“活化石”,許多國際友人慕名前來拜師學藝。

在旋轉的機器上,邵士清用雙手熟練地借助慣性把陶泥不斷推高拉大,逐漸形成瓶的形狀,稍加修飾就完成了造型,整個過程只有十幾分鐘,一氣呵成。在記者眼前,一塊陶泥眨眼間就在年過八旬的陶瓷美術工藝大師邵士清的手里變成了一件半米多高的梅瓶作品,整塊陶泥幾乎沒有多余。

既快又好不沾泥

“如果不是給大家演示,而是在安靜環境下制作,可能幾分鐘就能完成一件作品!”在記者感嘆大師出手之快的同時,邵士清的女兒邵玉娟告訴記者,既快又好只是老人平時對弟子們最基本的要求。

同在現場的2009山東陶琉藝術作品展評評委、青島大學教授許雅柯給記者指出重點:“陶泥一掂,邵老就知道能做出什么樣的東西,一氣呵成,整塊陶泥幾乎沒有多余;完成后洗一洗手,全身上下再無半點泥。這才稱得上絕活,干凈利落!”

原來,早在我國與日本建交后的交流時期,邵士清就以手拉坯“拉的又快又多”而讓日本陶藝專家贊不絕口。然而在交流中,邵士清卻發現自己拉坯弄得身上帶泥,不如日本專家干凈,于是他暗自揣摩研究,從此,手拉坯身上從不沾泥,令人稱奇。

藍線碗到大龍瓶

大龍瓶、蓮花尊、葫蘆提梁壺,這是擺放在山東陶瓷公司的展廳里的邵士清參加本屆山東陶琉作品展評的3件獲獎作品。而他最擅長的手拉坯絕活陶藝作品,早在上個世紀就已在多個國家展覽并獲大獎,有6件作品還被故宮博物館和聊齋紀念館收藏。

令人難以想象的是,邵士清當初拜師學藝,學的竟是做平凡的藍線碗。邵士清告訴記者:“我16歲學徒,跟鄰居學做飯碗,就是過去常用的藍線碗。光揉泥就學了幾個月。那時候工作不是8小時,而是計件吃飯,師傅得先干活,有空的時候才教,我就一邊幫他揉泥一邊學習,等師傅休息我才能練習。”

后來出現機壓陶瓷,手工陶瓷幾乎沒人干了,但邵士清從未放棄這門手藝。“因為有美術和書法功底,我參照古代作品的造型、釉色,再加上自己的創造、摸索,開始做一些陶瓷藝術作品。”老人的絕活不只是手拉坯,雕、刻、鏇在內的整個作品制作過程都是他自己一手包辦。

經過多年經驗的積淀,以及與老師、朋友互相交流,互取所長,邵士清的制作技藝愈加純熟,作品也越來越有自己的風格。在改革開放初期,就職于淄博美術陶瓷廠(現北國陶苑)的邵士清,代表廠里與日本陶藝專家進行交流,受到了一致好評。當時,日本人專門為他制作了50分鐘的紀錄片,記錄了他從揉泥、拉坯制作到上釉、燒成的全過程。此后,他的作品相繼在美、日、加、澳等國家展覽并獲得大獎。“當時參展都是連展帶銷,帶去的作品總是很快就賣沒了。”作品在國際上大獲成功后,一些外國友人相繼慕名前來學藝。法國女郎吳麗雅就曾不遠萬里來到淄博,向邵士清學藝3年。

袖珍梅瓶僅有拇指大小

手拉坯難在哪里?邵士清說,最難做的是兩極,也就是大和小。“做大,靠力量,好幾塊泥加起來有四五十斤,要一次起來,胳膊的力量是有限的,必要時我連大氣也不敢喘!”邵士清講得興味盎然:“但更難的是做小。”老人拿出剛做的袖珍梅瓶和小碗展示。記者看到,梅瓶只有拇指大小,而精巧的小碗碗口只相當于一枚中等紐扣。“做小件,手和眼要很協調,稍不留神就會功虧一簣。”盡管已是81歲高齡,但技藝純熟的他無論做大件還是小件都得心應手。目前,邵士清正在潛心制作即將參加10月召開的中國首屆陶琉大賽的作品。

“邵老的境界很高,他能把很粗獷的東西做的非常精巧,而且還能寫會畫,可以獨立構思造型,從揉泥、拉坯到上釉、燒成全是他一人完成。他的作品風格鮮明,獨樹一幟,在上世紀我國與日本建交之初,他就已經是一位受日本歡迎的首屈一指的陶藝家。”