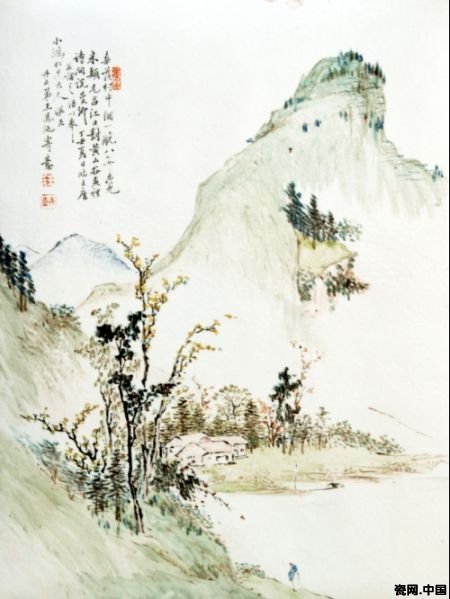

王鳳池《桑落村中訪友圖》淺絳瓷板

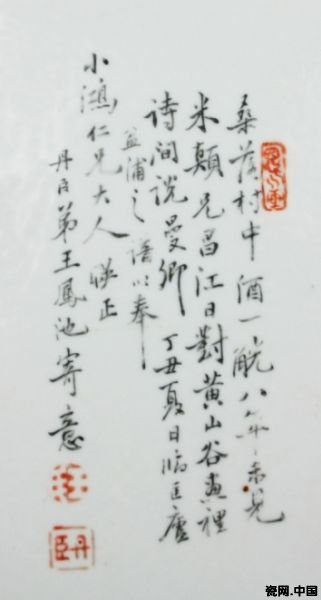

王鳳池《桑落村中訪友圖》淺絳瓷板上的七絕詩

歷史有時候微妙得讓人難以琢磨,如果不是20世紀末興起來的淺絳彩瓷熱,可能王鳳池會永遠湮沒在歷史煙塵中而鮮為人知。雖然他是飽學的翰林,雖然他也曾做過四品知府,但這些都不足以讓他顯赫。在淺絳彩瓷熱興起之前,他也只是在《明清進士題名碑錄索引》《清代翰林傳略》和《興國州志》里有簡單的記載。他的詩雖然寫得很好,但他的詩集也鮮為人知。因為在中國浩如煙海的歷史文化中,畢竟翰林太多了,知府太多了,詩人也太多了,王鳳池的學名、官名和詩名既上不了電視劇,也進不了“百家講壇”,他無法讓后人去追逐。但是讓他自己都想不到的是,在他去世一個世紀之后,他的淺絳彩瓷作卻讓他聲名鵲起,他的名字與當年在景德鎮畫淺絳彩瓷的程門、金品卿、王少維并列在一起,成為晚清“淺絳彩瓷四大家”,其作品價格也一路飚升,幾與清三代官窯接近。細細想來,王鳳池的聲名頓顯,也屬歷史必然,因為翰林、知府或是能詩善畫者雖多,但同時工瓷繪者卻又寥寥,尤其是翰林瓷繪家,在中國歷史上,可能除了王鳳池,還找不出第二人。因此,當我十年前拿到王鳳池《昌江日對黃山圖》淺絳瓷板的時候,我就深知這件作品對于王鳳池,對于中國瓷本繪畫史的重要價值。

一

十年前的春天,在南昌,在瓷友傅瑞交先生的陪同下,拜訪江西省文物店創始人之一,《瓷板畫珍賞》的作者趙榮華先生。在趙先生的客廳里品黃山毛峰,于茶煙氤氳中聽他溫文爾雅地談淺絳彩瓷,談“珠山八友”,那真是一種高華典麗的享受。就是那一次,承趙先生介紹,我拿到了《昌江日對黃山圖》淺絳瓷板,第一次感受王鳳池這個人。

王鳳池(1824-1898),字兆木,號丹臣、敬庵,別號福云小樵,齋名福云堂、福云山房、蘭亭后軒、觀棋后樵等。湖北興國州豐葉里王志村(今湖北陽新縣浮屠鎮王志村)人。他賦性聰慧、才思敏捷,17歲即府試奪冠,35歲鄉試中舉,41歲中進士,點翰林院庶吉士,47歲授翰林院編修。1875年,51歲時以知府分發江右。江右即江西饒州府,轄景德鎮、上饒、鄱陽等地。后又署南康府事、九江知府。他任內勤于政事,不留遺案,深得民心。擅詩畫,通文史,經常到白鹿洞書院講史傳經,曾續修《興國州志》,著有《福云堂詩稿》。正是在知府任上,他與景德鎮御窯廠畫師金品卿、王少維相識,并過從甚密,其間創作了大量瓷繪作品。而今留下來的,有他自己獨立創作的,也有和金品卿、王少維合作的,《昌江日對黃山圖》則是他的獨立之作。

《昌江日對黃山圖》瓷板作于光緒三年(1877年),高42厘米,寬31.5厘米,瓷質細膩,背板平滑,是典型的金品卿、王少難作品中常見的御窯廠專供瓷板。畫面上水岸隔湖,近峰高聳,遠山如黛。傍岸一舟,舟上竹蒿插水。岸邊喬木參天,綠蔭匝地,樹叢中隱一院落。近景處,一藍袍高士正拄杖沿岸向山中而行。畫面左上書法題七言絕句:“桑落村中酒一觥,八年未見米顛兄。昌江日對黃山谷,畫里詩間說曼卿。”詩后題跋:“丁丑夏日臨匡廬盆浦之譜,以奉小鴻仁兄大人映正。丹臣弟王鳳池寄意。”題款長形引首章,陽文“恩水畫”。款后為陰文“王氏”章和陽文“丹臣”章。這件瓷板不僅尺幅闊大,且畫得精致而文氣十足,層層綠意,鮮活輕倩;青山秀嶂,怡神悅目,整個畫面構圖清晰明快,生動而活脫,于隨意處顯功夫,頗得文人山水畫之神韻。尤其是近景之樹,畫得極為簡凈,枝干老道,樹葉以方形墨彩點染,神完氣足。

更為難得的是瓷板上的題詩寫得靈動而呈才情,書法也自然飄逸,可謂詩書畫俱佳,從中不難見出翰林才情。當是王鳳池淺絳彩瓷畫的代表作。

中國的翰林雖然不在少數,但翰林的獨特身份,卻無法不讓人恭敬。中國自唐代設立翰林制以來,一直沿用到清末。翰林院號稱“玉堂清望之地”,翰林不僅是士子中的佼佼者和以文采名世的清貴職位,同時也是政治型的知識分子,皇帝的文學侍從官。一旦選為翰林,就像唐人韋處厚在《翰林院廳壁記》一文中所寫的那樣:常在君相之側“指踨中外之略,謀謨帷幄之秘”,時人譽為“天上人”。杜甫曾在《贈翰林張四學士垍》詩中寫道:“翰林逼華蓋,鯨力破滄溟。天上張公子,宮中漢客星。”尊崇翰林之風氣一直從唐代延續到清末。王鳳池能夠躋身翰林院中,不管是智慧還是才情,自然非同凡響,而詩書畫之才更是他作為翰林的雕蟲小技。