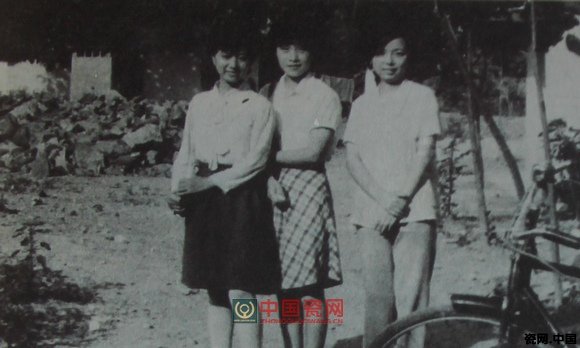

趙紫云(右一)與同學合影

趙紫云,1984年畢業于景德鎮陶瓷職工大學

我的信原本只是隨意聊起同學送行的情景,卻不想會觸動父親內心深處柔軟的愛女之情。

青春是記憶里一朵永不凋零的花,永遠散發著誘人的芳香,在夢里,在清晨,在午后,在某個特別的時刻輕輕叩響你的心扉,而職工大學的三年時光,則成為我們青春記憶里最最閃亮的一頁,無論何時何地想起,都會令人歡心喜悅。站在時間的渡口回望,歲月芬芳。那一段辛苦而美好的時光,靜置了若干年后,每次綻放,都馥郁滿園。那些人,那些事,那些場合,那些情景,都早已是自己生命中的一部分了。

家書傳情

1983年的畢業前夕,我們全班同學到北京實習考察,從景德鎮到南昌、到長沙,再坐京廣線往北京。北京考察結束后,再由北京返回,途經山東淄博、青島,再由青島坐渡輪到上海,再由上海回到景德鎮。車站上送行的人山人海,車廂里的人像裝在罐子里的沙丁魚,沒有一點縫隙。大部分同學是第一次出遠門,雖然車廂里擁擠不堪,我們臉上仍現出按撩不住的興奮與激動。那時的火車沒有提速,那一路到北京差不多兩天時間,同學們腳都坐腫了。

在北京,雖然有老師同學作伴,但早已習慣在家有父母的噓寒問暖,仍然抑制不住地想念父母和家人。那次行程40多天,我一周給父母寫一封信,告訴我們在外面的生活、學習情況。我記得我的第一封信,告訴我爸爸當時同學們離開景德鎮。火車站上同學們和父母親依依送別的情景,以及來到北京后我對他們的想念之情。父親收到我的信后,立即給我回了一封信,信的字里行間飽含著愧疚之情,很后悔那天因為工作忙沒能夠到車站送我,并對我在北京的生活細節關心備至。父親的信讓我既感動又不安,我的信原本只是隨意聊起同學送行的情景,卻不想會觸動父親內心深處柔軟的愛女之情。那個年代,大家都選擇”慢節拍”的書信方式體味濃濃的親情。

劉偉在北京實習的中秋前夕,也給他的父母去了一封信。劉偉向母親敘述了他來到天安門廣場時激動和澎湃的心情,也滿懷激情地向母親暢談了自己的理想,最后他以“但愿人長久,千里共嬋娟”的詩句,傾吐了對遠方父母的思念之心。一封家書給母親帶來溫暖和寬慰。這封信,母親反復翻看,早已褶皺發黃、字跡模糊。如今30多年過去了,

母親和他已經陰陽兩隔,而母子間唯一留下的信物就是這一封家書。

記憶永不淡褪

在大學,我度過了一生中最美好的無憂無慮的時光,我將歲月拍成一張張相片,記錄下來。那上面的一張張笑臉年輕美好,那熟悉的模樣從此也在我生命里定格。照相機真是一個神奇偉大的發明,那些黑色底片,它能留住時光,開鑿時光隧道,任我們縱情搭乘、穿越、返回,盡管照片早已經泛黃。

記得在北京實習考察,中秋的月兒散發著淡淡的清輝。我們幾個要好的同學,在中秋之夜買了些月餅、水果。幾個人圍坐在一起,就像一家人圍坐在一起吃團圓飯。全班同學不分男女,晚上住在美院附近一家工廠的大禮堂,男女同學全部是在地上打通鋪,中間就用一塊大布簾隔開。那時我們只知道每天挑燈夜讀;那時我們青澀而純潔,每天除了畫畫,我們心無旁騖。以至于多年以后,這些如今大部分已功成名就的、渾身散發著中年男人成熟魅力的當年的小男生們,仍禁不住開玩笑地說:如果時光倒流,他們一定不會讓“肥水流入外人田”!那薄薄的“布簾”,一定抵擋不住他們這伙血氣方剛的男生腎上腺激素的加速分泌。這些當年的小女生,一個也不會從他們眼前“溜走”。

我當然也會記得,我和我的同學兼“閨蜜”管桂玲,在北京每天同進同出,我們參觀北京名勝、逛街、畫畫。我們最喜歡吃的就是北京的擔擔面,是用面粉搟制成面條,煮熟,舀上炒制的豬肉末而成。細薄的面條,鹵汁酥香,咸鮮微辣,香氣撲鼻,十分入味。我們在北京整整吃了一星期的擔擔面,每碗只要9分錢。總之,我們每天樂此不疲。因為我們既節約了一筆錢買紙買筆,又吃到了世界上最好吃的擔擔面。

我也更加不會忘記,在北京我逃避眾人的視線,偷偷逃課。我轉乘了好幾路公交車,排了半天長長的隊,為的就是去毛主席紀念堂,瞻仰偉大領袖毛主席的遺容。那也是我三年來,第一次逃課。

友情一生相伴

走過的路,說過的話,唱過的歌,都已成為過去,而唯一長存在心間的是同學之間不變的情誼,和對生活不滅的信念與追求。盡管我們各自有了自己的生活軌跡,我們永遠都是同學、朋友。不論我們遇到什么,這一路都有同學相伴,我們永不會孤獨。

我和劉偉既是同學、又是朋友、后來又成為夫妻,所以我的同學又是他的同學,因而我們和同學之間的關系更親密。平常無論哪個同學來我們家,劉偉不在家,有我來招待他們。我不在家,有劉偉陪他們喝一杯。畢業后每年春節,我們這些“死黨”同學都會輪流到各家聚會。我們一起談生活、談工作、聊家庭,我們還互相“揭短”“爆料”學生時代相互的“糗事”。

我們的同學孫燕明到我家,最讓我“吐血“。每次到我家,他人未到在外面就扯著嗓子喊“劉偉!劉偉!”進門沒見劉偉,他就如進入“無人之境”,對我這個“大活人”視若無睹。他徑直坐在我家沙發上,一邊靜坐一邊打電話讓劉偉回家。我向來是“禮尚往來”之人,不教訓他他就不知我的“厲害”。我做得更絕。讓他更“吐血”。他反正和我“不認識”,我拿起自己的包包,徑直買菜或逛街去了,讓他在我家打坐好了。

最有個性的大概是我們的同學劉清云,我們三年同學下來,他始終保持沉默,顯示他非凡的“冷靜”。這么多年過去了,每年我們同學聚會,他依然是在一旁默不作聲。我禁不住拿他打趣“劉清云,你跑來聚會干嘛7你一句話也不說,你來了和沒來有什么區別7”他被我鬧了個大紅臉,此后同學聚會他也大有改進,言語也漸漸多起來……

歲月帶走了幼稚,卻帶不走這份純真的同學情誼。同學聚會成了我們人生的盛宴。