2005年創作《灰釉水波紋碗》

2004年創作《灰釉跳刀紋碗》

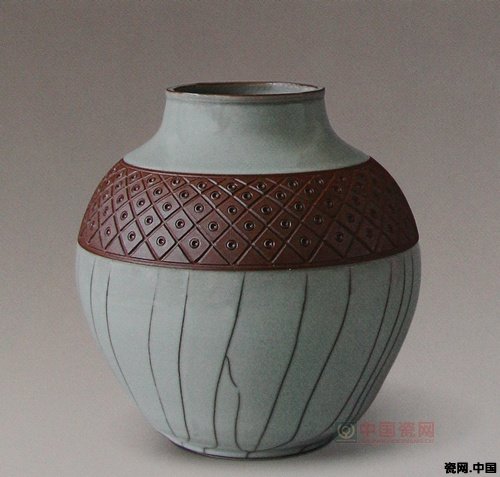

徐朝興介紹說:他的灰釉作品中另一件代表之作是2002年制作的《灰釉跳刀紋瓶》,通體渾圓、沉靜樸實。在厚重的具有原始感的灰釉色罩染下,整個器型表面由綿細如織紋般的跳刀紋精致地構成,既表現出一種沉著堅定的力度美,又展示出一種平實樸拙的旋動感。假如在瓷器前凝視旋動的跳刀紋,似乎那鏗鏘作響的刀之力,會使你感覺到今人與古人在冥冥之中的情性相知、心手相攜,甚至心心相印的一種律動。

總之,徐朝興研發的灰釉瓷藝術作品,運用轆轤和修刻刀具,制作弧線紋、散點紋、乳釘紋、放射紋、缺線紋等組合器皿,傳達出他的審美情感和對古代文化的憧憬之情。他的灰釉瓷藝術作品以其自然質樸、簡潔厚實的風格和典雅的文化內涵詮釋并超越了商周灰釉原始瓷,使灰釉瓷藝術演變成適合現代社會的藝術精品。

4.哥釉

關于哥窯的文獻記載最早可見于明代《宣德鼎彝譜》:“內庫所藏柴、汝、官、哥、鈞、定各窯器皿……”由于柴窯被傳為五代所燒,故后世只列“五大名窯”,即官、哥、汝、定、鈞。哥窯是文獻中記載的宋代“五大名窯”之一,歷來受到收藏家、鑒賞家、考古學家等專家學者的重視和關注,對哥窯的課題研究從未間斷且方興未艾。然而迄今未找到確切窯址。哥窯瓷器非常珍貴,據統計,全世界大約有100余件,遠少于元青花的存世數量。徐朝興經常跟我們講起這樣一個典故:宋代龍泉縣有對章氏兄弟,老大叫章生一,老二叫章生二,兩人各燒一座窯。“哥哥窯燒得好,弟弟小心眼,有天晚上,趁哥哥睡覺了拿水往窯里一潑。哥哥第二天起床,發現燒出來的瓷器表面有裂紋,不明所以,只當殘次品拿到市場賣,不曾想,竟全部售罄了。弟弟跑來邀功,說明緣由。后來,哥哥便就著這個辦法加以研究。哥窯就是這樣而來。”典故歸典故,徐朝興進一步解釋,窯內溫度高,遇水要炸,所以哥窯青瓷表面有錯綜復雜的裂紋。

一件哥窯作品好不好,一目便了然。徐朝興曾經幽默地給哥窯取了個名,叫“露體”,因為哥窯的表面無任何圖案點綴,有什么小孔小瑕疵逃不過細看。這給做青瓷的人出了難題,卻給看青瓷的人行了方便。審視徐朝興哥窯作品,注重哥窯本體語言的挖掘和發揮,蛻變出屬于自己風格的哥窯作品,從而開創出龍泉青瓷的一代新風。

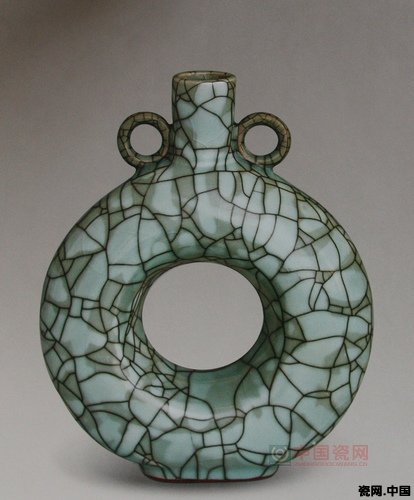

20世紀90年代創作《哥弟混合三環瓶》

其代表作哥弟混合《三環瓶》是創新之作。整個造型設計為透空環形,口肩部配置兩只耳環,在工藝上采用灑漿法,把哥窯泥和弟窯泥有機結合在一起,經1310攝氏度高溫燒制而成,此瓶因此而得名。《三環瓶》以其造型簡潔厚實、自然質樸和有著典雅的文化內涵裝飾手法,詮釋并超越了傳統。代表作哥弟窯混合《吉祥如意瓶》高近一米,一改過去瓷瓶造型規矩的圓形設計,將正反兩面變成較大的平面,兩邊以齒狀的如意組合,在素燒前經過多道工序的雕鏤修整,以哥弟窯混合施釉技法上釉后燒制而成。這件作品既有渾然天成的哥窯開片,又兼有晶瑩潤澤的弟窯釉色,充分顯示了龍泉青瓷流而不瀉、巧奪天工的藝術魅力。2003年,這一作品被北京人民大會堂收藏。

2005年創作哥弟混合《吉祥如意瓶》

徐朝興哥窯作品的開片有獨特的審美內涵。他在燒制過程中,調控溫度高低而自然形成了釉面開裂效果和大小不等的紋理結構,產生神秘莫測的天然美感和自然成趣的藝術效果。有些作品形成冰裂紋、蟹爪紋以及具有其他象形開片的紋理,更為上上品。

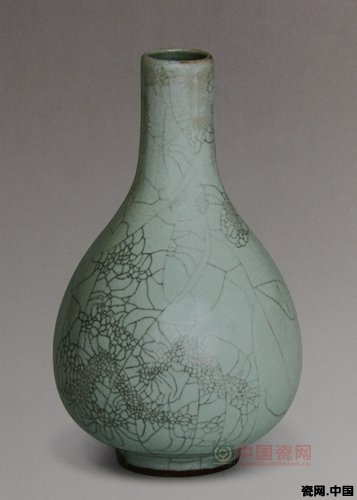

徐朝興在哥窯開片技藝的探究上比同行走得較早。早在20世紀60年代,徐朝興在龍泉瓷廠做仿古瓷時,就注意到哥窯青瓷開片技術,在揣摩開片的天然象形時,對如何在燒制中控制開片的形狀產生了興趣,他介紹說:那時他和李懷德師傅一起研究人工控制象形開片技術。按常理,哥窯青瓷如果控制好胎的配方,就可以使釉面開片或者不開片,開大片與開小片,但這種技術只能控制釉面開片面積的大小與開不開片的問題,還不能控制開什么樣形狀的片、開出有預想效果的某種象形的開片。帶著這些工藝問題與革新目的,他與李懷德師傅一起,不知進行了多少次試驗,發現燒成的青瓷在爐中加熱并逐漸上升到適當溫度時,遇冷就會形成開片,這是解決人工控制開片象形的關鍵問題,于是,他們利用燒成的瓷器進行二次加溫,到一定溫度時用冷熱崩瓷的原理蘸水進行循形開片。具體說來,就是把已經燒好的沒有開片的瓷器,在爐中進行再次焙燒,并逐漸加熱,當瓷器表面溫度達到300~400攝氏度時,從加溫爐中取出,趁余溫未降時,馬上用毛筆或其他工具蘸冷水在釉面上繪制形象。這時釉面由于冷熱溫差和水潰面積大小的控制,崩裂出的開片就基本按照一定的形象出現了。他和師傅把握了這個技術環節,巧妙地利用了熱脹冷縮規律,用冷水在加熱過的釉面上控制開片象形。他用冷水在釉面上面畫什么形象,就開出什么形象的紋片,并且還可以控制冷水的溫度,使紋片或者開得細碎有形、自如有致,或者產生像龍紋、魚紋、蟹爪紋等意象形的紋飾,經過他和師傅的實踐,利用釉而熱脹冷縮規律,進行二次加熱與冷敷水控制開片的技術革新獲得了成功,實現了釉面開片造型技術的新工藝。他們在70年代制作的《象形紋瓶》,就是以開片技術來控制釉面開片而形成的獨特效果。器物表面開片疏密有致,在疏處,開片疏朗大方,紋線綿長纖細而清秀;在密處,開片紋飾就像擠在一起的螃蟹,蟹爪紋開裂的縱橫細密,生動活潑。整個器型的開片紋有種“疏能跑馬,密不透風”的匠意,給人以傳統中國繪畫中虛實對比的藝術效果,深得意象和神韻。

20世紀70年代創作《象形紋瓶》

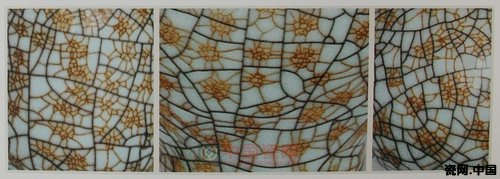

上世紀90年代中期,徐朝興還對哥窯開片技術進行了點綴紋裝飾工藝的探索與研究。這項研究的主要特點就是銅鼓開片技術控制,在大開片紋飾中以小開片紋飾點綴,實際上是由大小開片結合而形成的一種定位開片新技術。有時大開片運用鐵線開片。小開片運用金線開片,還可以形成相映成趣的“金絲鐵線”點綴紋開片裝飾工藝。徐朝興運用點綴紋開片技術制作的代表作品就是《點綴紋陶瓷組合》,其中《點綴紋寶心瓶》《點綴紋玉壺春瓶》《點綴紋香瓜瓶》《點綴紋蒜頭瓶》等四件作品,組合在一起,構成一組“金絲鐵線”點綴紋開片的藝術陶器精品。

20世紀90年代創作《點綴紋陶瓷組合》

《點綴紋陶瓷組合》(局部)在大開片紋飾中以小開片紋飾點綴

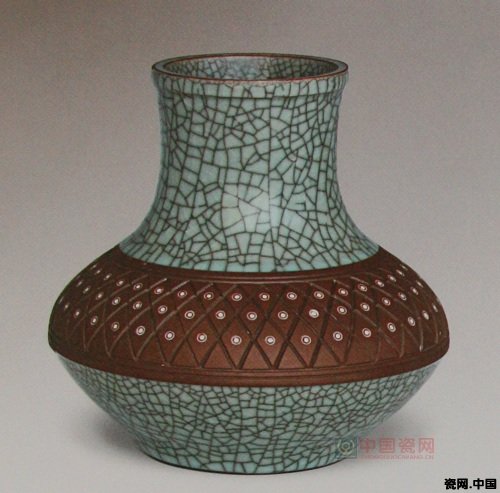

徐朝興人工控制象形開片技術與點綴紋開片裝飾工藝,是在自然神奇之上,巧妙利用自然規律和技術處理,實現人的藝術理想與技術理性結合的一種工藝革新。人工控制開片象形技術與點綴紋裝飾工藝的應用,使傳統的龍泉哥窯開片技術具有了現代開片技術的工藝內涵,使傳統開片裝飾在自然美中增加了象形美的內蘊,提高了傳統開片裝飾藝術的審美價值與收藏價值。創作于1981年的《52厘米迎賓大掛盤》,當時超過歷史水平,是創新之作,在1982年的全國陶瓷美術設計評比會上,榮獲一等獎,獲得藝術瓷總分第一名。有關專家認為:這件作品的制作工藝和技術難度已超歷史水平,被譽為當時哥窯瓷器“國寶”。這件作品曾送亞太博覽會展出,現收藏在中南海紫光閣。作品《梅瓶》釉色呈青灰和灰白兩種,灰白釉色顯現的圖案是一只惟妙惟肖的人參,這只自然天成的人參在青灰釉色的映襯中猶如白龍騰海,更顯精美絕倫、妙然成趣、令人陶醉。整個瓶造型古樸典雅,青白兩釉及其開片渾然一體,是青瓷中可遇而不可求的難得珍品。此件《梅瓶》哥弟混合泥結合,器身飽滿,器型碩大,弧度優雅,比例和諧,釉色鮮亮,被收藏在人民大會堂浙江廳,最近,筆者有幸再次看到了徐朝興的哥窯作品《露胎紋飾瓶》系列,《露胎紋飾瓶》用了哥窯泥,表面用牛角刻了線條,中間用了小圓點,白泥鑲嵌其中,刻工精細,造型優美,線條流暢,美不勝收。《哥弟露胎開片瓶》肩部用牛角刻出勻稱的線條,瓶肚有大片的開片,開片的線條與肩部線條形成呼應,使整個瓶身形成富有節奏感的點、線、而結合。

20世紀90年創作《露胎紋飾瓶》

2012年創作《哥弟露胎開片瓶》

徐朝興在總結自己近60年的青瓷藝術生涯中寫道:“人貴德,德立品高;藝貴道,道法自然;瓷貴魂,魂如清泉;形貴簡,簡極美生;功貴勤,勤能補拙。”讀完,這不得不讓我想起了秦李斯《諫逐客書》一文中的一句話:“泰山不讓土壤,故能成其大;河海不擇細流,故能就其深。”樸素如斯,平實如斯,這就是一代青瓷泰斗徐朝興的風采。