湖南醴陵市是僅次于江西景德鎮(zhèn)的中國第二大瓷城。醴陵釉下五彩瓷,瓷質(zhì)細膩,造型新穎,裝飾絢麗,以其獨特的風格馳名中外,被譽為“東方藝術(shù)的明珠”,享有“天下名瓷出醴陵”的美譽。

釉下彩是指在半成品坯上彩繪圖案之后,再施釉進入高溫窯焙燒而成的。燒成后的圖案被一層透明的釉膜覆蓋,顯得晶瑩透亮。在最初的時期,醴陵窯使用單一的氧化鈷作彩飾原料,燒成了釉下青花瓷。1907年至1908年,湖南瓷業(yè)制造公司的繪畫名師和瓷業(yè)學(xué)堂陶畫班的畢業(yè)生們,經(jīng)過反復(fù)研制,采用自制的草青、海碧、艷黑、赭色和瑪瑙紅等多種釉下顏料,運用國畫雙勾分水填色和“三燒制”法,生產(chǎn)出令人耳目一新的釉下五彩瓷。醴陵釉下五彩瓷,色澤圓潤,圖案畫工精美,五彩繽紛,在釉層的覆蓋下顯得栩栩如生,具有較高的藝術(shù)價值和使用價值。

如今在醴陵,國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項目《醴陵釉下五彩瓷燒制技藝》的國家級傳承人只有兩人,72歲的陳揚龍就是其中一位。

釉下五彩一鳴驚人

醴陵陶瓷文化歷史悠久,陶瓷生產(chǎn)可上溯至東漢時期,至今已有近2000年歷史。

1906年,辛亥革命后曾出任國民政府國務(wù)總理的湖南人熊希齡,與醴陵舉人文俊鐸創(chuàng)辦湖南官立瓷業(yè)學(xué)堂,興辦湖南瓷業(yè)公司,引進人才,從外國購買設(shè)備,令醴陵瓷異軍突起。

1907年至1908年,湖南瓷業(yè)學(xué)堂生產(chǎn)出令人耳目一新的釉下五彩瓷器,國內(nèi)外輿論贊為“白如玉、明如鏡、薄如紙、聲如磬”。當時,醴陵生產(chǎn)的釉下彩瓷還當做貢品進獻給慈禧太后。

1915年2月,參加巴拿馬太平洋萬國博覽會的湖南醴陵釉下彩瓷“扁豆雙禽花瓶”,因瓷質(zhì)細膩、畫工精美、五彩繽紛,所以和茅臺酒一同奪得最高金牌獎。

陳老出生在湖南醴陵淥水北岸的姜灣,這里曾經(jīng)是醴陵瓷器出口最大的集散碼頭,也是瓷業(yè)最集中的地方。清末民國時任國務(wù)總理的熊希齡開辦的瓷業(yè)學(xué)堂和湖南瓷業(yè)制造公司,就設(shè)在姜灣。

釉下五彩瓷在經(jīng)歷了短短的10至20年發(fā)展期后,受戰(zhàn)爭影響,生產(chǎn)被迫中斷。陳老說,新中國成立后,在毛澤東主席親自過問下,1955年醴陵成立了湖南陶瓷研究所。

研究所從鄉(xiāng)下請出唯一健在的釉下彩老藝人吳壽祺傳授釉下彩技藝,陳揚龍是吳壽祺的第一批學(xué)員。吳壽祺出山后,一面培養(yǎng)釉下彩繪人員,一面改革傳統(tǒng)工藝,將“三燒制”改為兩次燒成,令釉下五彩工藝得以“復(fù)活”。

“直到現(xiàn)在,醴陵釉下五彩瓷的燒制技法仍然存在奧秘!”陳老對記者說。

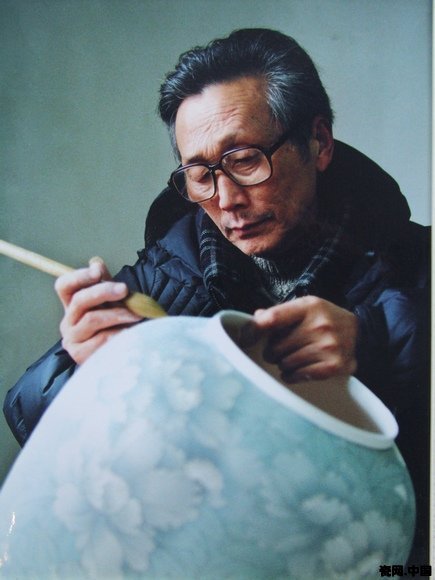

釉下水彩傳承人陳揚龍在給學(xué)徒示范(資料圖片)

“我是最刻苦的”

陳揚龍小時家里有一個小作坊叫“陳記華盛瓷廠”,一邊住家,一邊生產(chǎn),主要生產(chǎn)日用瓷。陳揚龍的父親不僅能燒一手好窯,還能建窯。那時柴窯的高度大約1.5米,陳揚龍的父親為了提高產(chǎn)量建了一個3米高的大窯,窯內(nèi)空間大大增大,對燒窯的火候、窯溫等都是很大挑戰(zhàn),但最終還是成功了,之后各個瓷廠紛紛效仿。出窯后瓷器若有問題,父親還能準確分析原因,并能找到解決辦法,后來在縣里漸漸有了名氣,大家都稱他“窯郎中”。

陳老對燒瓷技藝如此熱愛和從小父親的熏陶是分不開的。陳老回憶說:“父親是我非常敬重的一位榜樣,在與父親的生活中對陶瓷耳濡目染,共同了解了一些粗淺的瓷器制作技術(shù),但影響我最深遠的還是父親"生于斯,死于斯,奉獻于斯"的精神品格。”

對陳老影響頗深的另一位重要人物是吳壽祺。由于戰(zhàn)亂,釉下五彩瓷生產(chǎn)曾一度中斷20余年,釉下五彩技藝瀕臨滅絕。新中國成立后,醴陵瓷業(yè)面臨百廢待新的艱難困境,瓷業(yè)藝人散落各方,政府決心重振醴陵瓷業(yè),組建了醴陵縣陶瓷研究所。在當時的技術(shù)員林家湖的不懈努力下,請出唯一健在的釉下五彩瓷老藝人吳壽祺,并招收第一批學(xué)員,當年15歲的陳老以優(yōu)異成績被錄取,在吳壽祺先生門下學(xué)習釉下彩繪技藝。

吳壽祺總共收了18個徒弟,由于種種原因,很多徒弟都未堅持下來,可以說陳老可能是唯一一個還在繼續(xù)研究釉下五彩燒制技藝的傳承人了。吳壽祺對待陳老親切、耐心,傳授技藝更是毫無保留,可以說吳壽祺嚴謹?shù)膶I(yè)態(tài)度和樸實的生活作風深深地影響到了陳老的人生態(tài)度。

回想當時的經(jīng)歷,陳老說:“吳老師的徒弟中,我不是最優(yōu)秀的,但是最刻苦的。”

為了提高技藝,陳老買了本《陳子奮白描》日夜研讀。陳老說:“陳子奮的花卉多是從寫生中來,這對我啟發(fā)很大,為了對花卉的生長結(jié)構(gòu)、姿態(tài)更加了解,我決定去寫生。每天天蒙蒙亮就出去,畫完一張寫生稿再去上班,晚上下了班又整理寫生畫稿直到深夜,反復(fù)揣摩,盡心整理,直到自己滿意為止,堅持了很長時間,也逐漸提高了自己的寫生能力。”

“薄施淡染”技法昭示工藝高境界

陳老的佳作無數(shù)。1964年,為人民大會堂設(shè)計了《荷紋餐具》,1973年為毛主席制作生活用瓷,曾經(jīng)創(chuàng)作的《艷秋》陳列于人民大會堂湖南廳內(nèi)。但其中最讓人過目不忘的是《盛世牡丹》瓶,該瓶通高56厘米,瓶口直徑17厘米,闊口、短頸、豐肩、通體彩繪牡丹。《盛世牡丹》評價如此之高不僅是因為在當時拍賣價格創(chuàng)下了國內(nèi)近年現(xiàn)代瓷作品的新高,也是因為在它身上體現(xiàn)了一種高超的工藝汾水。

汾水是醴陵釉下五彩獨特的工藝,陳揚龍根據(jù)歷年的經(jīng)驗總結(jié)出“薄施淡染”的技法,豐富了釉下五彩的表現(xiàn)方式,這種工藝要反復(fù)操作多遍,色彩才能達到理想效果,完美解決了釉下五彩層次感不強的問題。

陳老說:“由于釉下彩制作工藝復(fù)雜、漫長,研究領(lǐng)域也涉及到物理、化學(xué)、陶瓷工藝學(xué)以及文學(xué)、美學(xué)、審美心理等方方面面。從事釉下五彩的這50多年來,近25年的時間我是專門在研究釉下工藝,只有不斷改進工藝才能顯示釉下彩藝術(shù)的動態(tài)生命。”

陳老主要對批量生產(chǎn)中“以印代畫”“以噴代畫”彩繪工藝和釉下色料進行了仔細研究。上世紀50年代末至60年代,醴陵的釉下彩瓷工藝還停留在手工繪制上,這與工業(yè)化批量生產(chǎn)的要求不符合。而且由于彩繪人員的水平不一,進行批量生產(chǎn)時,很難配套,效率低下。陳老在老師的指導(dǎo)下,嘗試“以印代畫”和“以噴代畫”的工藝革新,使生產(chǎn)效率提高了近百倍,同時配套上紋樣統(tǒng)一,線條均勻,保持了設(shè)計者的原意。不但美化了產(chǎn)品,且降低了生產(chǎn)成本,促進了醴陵瓷業(yè)的發(fā)展。

“大師如果只向錢看,藝術(shù)就完了”

1999年后,由于國有企業(yè)改制,很多人在這個過程中成就了一番事業(yè)。這段時期,陳老經(jīng)歷了退休、受聘、組建藝術(shù)室等系列工作變故,醴陵瓷業(yè)面臨短暫衰落局面。很多國營瓷廠因為利潤問題,只以市場為導(dǎo)向,追求做大做多,自然在瓷器本身工藝上的考究便不會那么認真。而陳老一直堅持的是少而精,在釉下五彩的藝術(shù)層面堅決不含糊。陳老說過這樣一句話:“做事業(yè)先要做好人。大師如果只向錢看,藝術(shù)就完了。”從這句話不單看到了一位名家淡泊名利的氣度與風范,更看到了一位大師對固守傳統(tǒng)文化與技藝傳承的自豪和驕傲。

陳老成立藝術(shù)室的初衷不是為了名利,而是使自己能夠再提高一步,留些傳世佳作,培養(yǎng)一批出類拔萃的接班人,對釉下彩做點貢獻,為社會做點貢獻。

藝術(shù)工作室成立之后,每件作品基本按照陳揚龍自己的想法創(chuàng)作,這個時期他的創(chuàng)作也進入一個比較成熟的階段。陳老認為只有經(jīng)歷了生活的磨練,作品才能更具表現(xiàn)力和生命力。

陳老在創(chuàng)作《何荷瓶》時,身體狀況不太好,他說:“當時覺得時間越來越少,想畫的東西卻越來越多。后來我想以爛荷葉與鮮荷花的此枯彼榮來表達我古稀之年在藝術(shù)上不愿光陰虛度,依然執(zhí)著并熱愛著的感受。”后來有人問他,荷葉都是向上的,你為什么畫相反的?陳老感嘆道荷葉低垂是為人要謙和,君子之道在低,其實人真的很渺小,放在大自然中就如一粒微塵,繪畫只是雕蟲小技,取得一點成績實在是沒什么好自夸的。

陳老的藝術(shù)室進門處有一塊小黑板,上面寫著弟子規(guī),內(nèi)容是:才大者,望自大;人所服,非言大。陳老在對學(xué)生的教導(dǎo)上不僅是傳授技藝,更看重的是品德。

釉下五彩代表的是一種傳統(tǒng)文化,更是一種傳統(tǒng)精神,體現(xiàn)的是陳揚龍一輩老藝術(shù)家對中國千百年文化的傳承與保護。陳老如今仍住在姜灣老街里,不是沒條件換更好的環(huán)境,而是姜灣老街見證了醴陵瓷業(yè)的起起落落,期待著中國瓷器文化再次騰飛,所以他一直固守在那里。