我熱愛青瓷藝術,它帶給我激情、靈感。我享受這樣的一種生活方式——在創作的過程中,把自己的想象和感悟融入泥丸,一點一滴地塑造,直到新作品的問世。這真是一種美好的經歷。我作為龍泉青瓷的傳人,能為藝術的殿堂奉獻自己的才智,那是一種福分。我想:我的作品和研究成果不屬于我個人,而是屬于整個青瓷界的,因為歷代青瓷大家的成就結晶賦予了我如今的高度。我是站在歷史巨人的肩膀上才有的今天。

我入這一行,開始是為了生計。但冥冥之中我注定是吃這碗飯的。1958年,龍泉青瓷迎來了走向復興的春天。周恩來總理親自指示要恢復我國歷史名窯、恢復龍泉青瓷。國家輕工部組織各地專家前往龍泉,幫助恢復發展龍泉青瓷的生產。龍泉瓷廠也在民間藝人和職工中選拔了8人,組成仿古小組。我與師傅李懷德一起入選。龍泉哥窯、弟窯是歷史名窯,飲譽天下,但燒制技術已失傳數百年。經過一次次技術攻關,經歷無數次試制,終于在1959年國慶節前夕研制成功弟窯產品。1963年,哥窯產品也仿制成功。自此,龍泉青瓷進入了再度輝煌的時期。親歷哥窯、弟窯的復制過程,不僅使我嘗到了搞青瓷研究的甜頭,而且也看到了與泥巴打交道的前途,堅定了我追求青瓷藝術的信念。

在中華藝術種類中,龍泉青瓷地位甚高。它有很高的審美層次和深厚的人文蘊涵。在龍泉這塊土地上有如此珍貴的東西,讓它代代相傳,發揚光大,我們責無旁貸。而實際上,熱愛和尊重傳統者,也必為傳統所惠益。

青瓷藝術有著深厚的歷史文化底蘊,這些傳統的東西是現代陶藝生存發展的根基。我們要繼承龍泉青瓷傳統的造型及工藝,在此基礎上進行創新,實現對傳統的跨越。

中國青瓷文化源于商周,發展到宋元,隨著粉青和梅子青釉色的燒制成功,龍泉青瓷如何實現超越?這是個嚴肅的課題,它對繁榮當代龍泉青瓷意義重大。我一直在琢磨、在思考。我想:面對時代的發展、科技的進步、人們審美觀念的變化,青瓷創作必須求新求變,在推陳出新上有所動作、有所作為。

圖1、20世紀90年代創作哥弟混合《梅瓶》

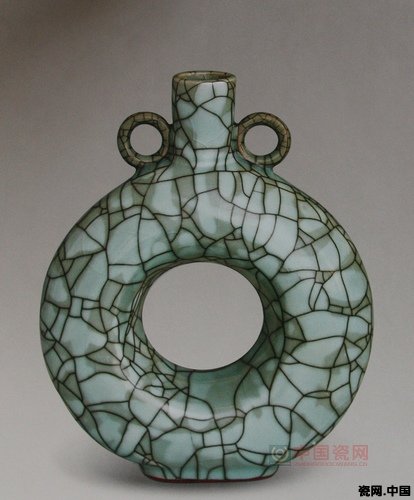

圖2、20世紀90年代創作《哥弟混合三環瓶》

圖3、2005年創作哥弟混合《吉祥如意瓶》

哥窯和弟窯,是龍泉青瓷的兩大名窯,它們在技術作風和藝術特色上差異很大。我突破哥窯、弟窯歷來不混合制作的傳統,經過反復的試驗,終于成功地在同一器具上燒制出了哥、弟窯完美結合的作品。《梅瓶》《三環瓶》《吉祥如意瓶》等都是哥窯弟窯混合制作技法的杰作。其中《65厘米哥弟混合梅瓶》奪得了第五屆全國陶瓷設計評比二等獎。這些作品,既有渾然天成的哥窯開片,又兼有晶瑩潤澤的弟窯釉色,充分顯示了龍泉青瓷流而不瀉、巧奪天工的藝術魅力,造就出了新穎、奇特的審美效果。

跳刀是個精細活,“抖”的時候,必須屏息凝神,把控有度,力道均勻,使紋飾疏密有致,表現出一種賞心悅目的節律美。為強化作品的藝術效果,我將跳刀技法與灰釉進行創造性的綜合。猶如古銅質地般的灰釉與充滿手工之美的跳刀裝飾,形成了一種妙不可言的瓷藝境界。這一表現形式拓寬了陶藝技法,在青瓷界獨樹一幟。

欣賞精美的龍泉青瓷作品,對鑒賞者來說,造型是神態,也許這也是最先打動人的地方。對我們瓷藝人來說,設計好的青瓷造型就意味著邁出了成功的第一步,釉色好比氣色,對于青瓷而言,變化沒有白瓷和彩瓷那么多,后者可以有多種色彩。但就是一種青色,同樣可以通過釉色的厚薄而變化。釉色就是一種膚色,是種氣質,它能體現柔和、飽滿、變化。最后才是工藝,即是否精湛。造型漂亮、釉色豐富飽滿,然后才會忍不住把玩,觀察它的做工、它的細節、它的工藝是否精致。

青瓷的美,主要體現在造型簡約、釉色純正和制作精細上,青瓷的造型要達到至美,既要繼承古代青瓷傳統造型的古樸、典雅、厚重美,也要在傳統的基礎上結合現代審美觀念進行創新,簡約、變化、精練美的造型。

現代許多年輕藝人之所以造型不協調,甚至出現作品頭重腳輕,關鍵因素是對古代青瓷研究不多,對造型藝術認識上不到位。龍泉青瓷在造型上有著非常傳統的美學特征,主要體現在簡約、大方和樸實的藝術情趣上。當然,有的青瓷造型也具有裝飾繁復,結構多樣的特征,但不是傳統的主流樣式。

一件精美的刻花作品,擺放在那里,觀賞者不必言,作品本身就蘊涵著渾厚的藝術氣息。這種藝術氣息就像古代精美瓷器經過歷史沉淀后自然透出的聲音,美麗而舒暢。

青瓷是龍泉的一張名片。龍泉青瓷藝術要取得更大發展,迎來更輝煌的明天,需要培養大批熱愛青瓷藝術的后備軍。年輕人是我們事業的接班人,我們有責任做好傳幫帶。我感到高興的是自己帶出的數十名徒弟,現在都業有所成,成了全國大師、浙江省工藝美術大師或麗水市工藝美術大師,活躍在青瓷第一線。

“文革”當中,仿古小組被扣上“封資修”的罪名,把我放到車間干粗活去,不讓我搞技術研究,當時覺得非常委屈,掉了眼淚。我現在回想起來倒是在這個經歷中得到了更多的收獲,因為到下面車間勞動,哪一道工序缺人,我就都可以參加了,這樣一來,青瓷廠里什么事情我都能做了。

20世紀60年代,我最大的成就,就是用石膏直接制作模母,這算是對青瓷制作行業的一個創新。之前老模母的工藝已經延續幾百年了。當時需要先做模型,然后素燒,完事之后再翻石膏模型,這樣不僅耗時,而且容易失敗。我就開始研究直接用石膏做模母,用了三四個月做實驗,有時甚至幾晚不睡覺,最后終于成功了。

當時對我影響比較深的,還有中國美術學院的張守智教授。他在上世紀80年代時跟我說:你搞了這么多的青瓷,傳統根基比較深,現在整個社會上流行抽象的、比較時尚的東西,你不要去搞,這些陶藝跟國外比,是比不過的,你還是要在傳統上搞創新。老師這樣的話影響了我后面的創作。總體上來說,我的作品是相對比較傳統的,但是在傳統上要搞創新,這就是我一直攻克的目標。像以前我搞過的哥弟混合、哥弟絞胎、漏胎裝飾、點綴紋片、灰釉跳刀這些東西,都是以后搞出來的東西。

青瓷研究所不僅要仿制古瓷,還要有所創新,青瓷在唐代出現了絞胎裝飾技術,絞胎就是用兩塊不同顏色的胎泥交錯著糅合在一起,然后把攪拌后的胎泥拉坯成型,或是做成薄片粘貼在器皿上。胎泥不一樣,可以攪拌成木紋、云紋、流水紋等多種樣式。我當時發現,白色和褐色的胎泥攪拌在一起,有很好的效果,最有特點的就是絞胎紋花瓶,是用不同顏色的胎泥攪拌在一起的裝飾瓷器。我對青瓷的技術革新,都是在這樣不斷地實驗中完成的。

我收徒弟,首先一點是要有德,人品要好。還有就是看這個人是不是做青瓷的料,有沒有這個悟性。我總結了人生的五句話:“人貴德,德立品高;藝貴道,道法自然;瓷為魂,魂如清泉;形貴簡,簡極生美;功貴勤,勤能補拙:”

相對來講,我們現在走的路子還是比較正的,包括在搞一些作品評比的時候,我曾建議在青瓷上面搞繪畫,做個品評可以,但是拿獎不可以的,失去了青瓷傳統的東西。青瓷很簡練的,就是造型和裝飾這兩個傳統的元素在里面。你們添加的東西,市場有營銷、有人要,可以,但是在我這里做展覽拿獎是不可能的。這也就是把他們引到正路上面來。

從理論上研究龍泉青瓷,我們沒有那么多的時間去做,但是在造型、裝飾上面,我們肯定要研究。我們的祖先在1000多年前,在那個沒有科技、沒有電的條件里,做成這個樣子,那是非常了不起。我們現在社會在進步,科技在發展,如果仍然超越不了歷史的水平,就是在給祖宗丟臉。在造型、工藝上當然要超越前人,但是純粹的理論研究可以留給理論家更多的研究空間。

我的學歷只是小學六年級,有幸連續當了兩屆全國人大代表,被評為“中國工藝美術大師”。如果要我來講自己的經歷,我想說的就是四個字:機遇、勤奮。要說感謝的人,首先是敬愛的周恩來總理,1957年有了他的指示,龍泉青瓷才有了今天。第二個懷念的是我做青瓷的師傅,跟他走了這條青瓷之路,第三個懷念鄧小平,改革開放徹底解救了我。現在回想起來,“文革”那段時間的坎坷經歷造就了今天的我,但這些坎坷是我一生最大的財富。我不會忘記以前苦難的日子,也珍惜現在來之不易的美好生活。

很多有錢人想通過龍泉青瓷賺更多的錢,但他們沒有任何瓷器的燒制技術。同時,龍泉本地但凡有些技術的人也都做了自己的工作室或工廠。這些有錢人便雇用完全不懂龍泉青瓷燒制技藝的人進入這個領域,燒制生產所謂的“龍泉青瓷”。有的人甚至為了產品好看,會在燒出來的青瓷上畫上一朵鮮艷的牡丹花,再襯上幾片翠綠的葉子。就如同只有紹興鑒湖的水才能釀出著名的紹興黃酒一樣,龍泉的水、龍泉的瓷土、龍泉的燒制技術和龍泉青瓷獨特的造型和裝飾,幾方面綜合在一起才能成就著名的龍泉青瓷。如果把外來的瓷土、釉色、造型等嫁接到龍泉青瓷上,反而會丟掉龍泉青瓷本身的元素,那就不再是龍泉青瓷了,這樣的粗制濫造會砸掉龍泉青瓷這塊牌子的。

曾經有一個記者問我:你做青瓷有什么感受?我說:我做青瓷很快樂,但是也有痛苦的煎熬。這話怎么解釋?我做的作品,從拉坯、修坯、裝飾、上好釉進窯燒,燒好后,窯溫還沒有降下來的時候,那時守在窯門前,耐心的等待過程是一種痛苦的煎熬,主要是怕窯門開早了,怕傷害還沒出窯的青瓷。這種等待,就如同期待自己的妻子、女兒在房間里生孩子一樣,心里忐忑不安。開窯門了,如果出窯的作品成功率比較高,那天的心情就很愉悅,更有成就感。如果出窯的作品成功率較低,那天的心情就有所影響,會前功盡棄,白費工。但是我們做瓷人,已具備了這種“抗體”,因為青瓷是火的藝術,不可能做一件,就能燒成一件,要隨時隨地有重新開始做的準備。