1.龍泉青瓷的古今發展

龍泉青瓷,在陶瓷工藝領域中以其獨特的藝術風格,青翠的釉色,馳名海內外,歐洲人稱其為“雪拉同”(CeIadon)。

龍泉市位于浙江省的西南部,毗鄰福建、江西兩省。境內群山聳峙,溪流縱橫,風光秀美,瓷土資源蘊含豐富,山高林密,燃料充足。龍泉溪位于甌江上游,水運暢通,燒制成的龍泉青瓷通過水運直抵溫州港口。優越的自然環境為生產龍泉窯青瓷提供了十分優越的條件。

龍泉青瓷始于北宋(960~1127年),盛于南宋。龍泉窯青瓷開始燒制,主要以民間日用瓷為主。隨著北宋越窯和甌窯的衰落,龍泉窯青瓷開始興起,并在生產技術上有了較大的提高,花色品種日趨豐富。到了北宋中晚期,龍泉逐漸成為我國南方青瓷生產的重要基地。

北宋早期的龍泉青瓷,胎體較厚,底足施釉,坯體用自制的竹片刻劃成花紋圖案,線條簡潔、粗放、流暢,常見的有纏枝牡丹、蓮花瓣、帶莖葉的荷葉,以及芭蕉紋、魚紋等題材。北宋早期龍泉青瓷釉層較薄,釉色以淡青為主,略有青中閃黃。1976年龍泉茶豐墩頭村在興修水利時,從一座墓穴中挖掘出一只五管瓶,是北宋龍泉青瓷的代表作。這只五管瓶口徑8.2厘米,腹徑20.5厘米,底徑9.5厘米,帶蓋總高39.5厘米,足底施釉,內圈足墊餅托燒,釉為淡青色,瓶蓋分上中下三層,上層荷葉狀,荷葉中央為花蕾形蓋頂,中層為覆蓮,下層為池塘形,塘的四周繪有4只悠閑戲水的鴨子,其中兩只嘴銜小魚,另兩只呈覓食之態,造型生動,逗人喜愛。由此可見北宋中晚期龍泉青瓷造型已經完美。

1992年,我參照古代十幾個五管瓶的造型,手拉坯,用現代制作工藝做了一只五管瓶,釉色精美、工藝精細,可算是我的代表作。在1998年國家發行4枚龍泉青瓷郵票期間,臺北故宮的一位研究員專門到我家,提出高價購買此五管瓶,因是心愛之作,故不得流失,未應允,該瓶現陳列在“朝興苑”陳列室。

到了南宋(1127~1279年),龍泉青瓷進入鼎盛時期,獲得了快速發展。主要原因是:(1)當時宋室南渡,建都臨安(杭州),全國政治、經濟中心南移。(2)北方的汝、定窯相繼為金朝統治者所侵占和摧毀,五代吳越時曾盛極一時的余姚上林湖窯業也已凋零,市場上對青瓷需求增加。(3)以南宋皇帝趙構為首的統治者,建都臨安后,為補充經濟的不足,大力發展手工業,(4)南宋以后,海運中心從廣州轉移至泉州,先后在杭州、溫州、寧波等地設立舶司。南宋統治者為了防止貨幣外流,對外貿易規定以瓷器易物品的“博易”方針,這樣更促進了龍泉青瓷業的發展,龍泉青瓷成為主要的輸出產品,外銷瓷產量增加。(5)龍泉窯青瓷由于地理環境位置,未受到戰爭的破壞,促進了龍泉青瓷業的發展和繁榮,成為當時全國最大的窯業中心,僅龍泉大窯一帶沿溪十里,就密布古窯址53處。到了南宋晚期達到鼎盛時期,聲名益彰,其中優良的產品成為當代珍品,在制瓷工藝技術上,吸收了唐、五代越窯和當時官窯以及北方各窯的工藝技術,產品質量日益提高,更加絢麗燦爛,登峰造極,燒制出精美絕倫的梅子青、粉青釉色,清脆晶瑩。而且講究造型藝術,以鼎、爐、瓶見多。花色品種和藝術風格發生了明顯變化,以造型見長、釉色取勝、紋片著稱,反映出東方民族淳厚樸素、崇尚古雅的獨特藝術風格。據《七修類稿》記載:相傳龍泉有章生一、章生二兄弟倆善于制瓷,各主一窯,造型風格與釉色、所制青瓷各有千秋。生一所制之瓷,稱為“哥窯”,生二所制之瓷稱為“弟窯”,弟窯代表浙江青瓷的正色,為我國民窯之巨擘。

弟窯產品特點:白胎厚釉、釉層豐厚、光澤柔和、晶瑩滋潤,猶如美玉,釉色有月白、豆青、青灰、蟹殼青、灰黃、炒米黃和茶葉末等不同色調,以粉青和梅子青為貴。

南宋龍泉弟窯青瓷,突出了青瓷釉的青和潤,為了達到晶瑩滋潤的釉色,必須增加釉的厚度,所以古人有多至十數遍以上的上釉方法,乃至釉層厚度大大地超過了胎體厚度。另外還利用油層厚薄不同的特點,運用“出筋”和根據二次氧化原理而形成的朱砂底來進行修飾,因而弟窯青瓷被譽為“青瓷之花”,成為我國瓷器的一顆璀璨明珠。

哥窯產品特點:黑胎厚釉,釉色豐潤飽滿,青灰淡雅,面顯紋片。根據大片和小片的不同規律,號以不同名稱,有冰裂紋、蟹爪紋、牛毛紋、流水紋、百圾碎和魚子紋片,又有“金絲鐵線”“金絲銀線”“紫口鐵足金絲線”之美稱。

哥窯產品古樸端莊、古色古香。為此,哥窯、官窯、汝窯、定窯、鈞窯同列為宋代“五大名窯”。朱琰的《陶說》有詩云:

龍泉兄弟知名久,甄土新栽總后塵;

獨有流霞在江上,湖中高隱得詩人。

朱彝尊的《清曝書亭集·古林哥窯硯銘》寫道:

叢臺澄泥鄴宮瓦,未若哥窯古爾雅;

綠如青波停不瀉,以石為之出其下。

這兩首詩,惟妙惟肖地刻畫出了哥窯弟窯珍品的精華所在。

清代乾隆皇帝三下江南,對蜚聲中外的龍泉青瓷贊不絕口,御題詩句七首,分別刻在龍泉青瓷產品的底部。南宋龍泉青瓷,受到歷代文人墨客和封建統治者的競相贊賞,說明產品之精、釉色之美。南宋龍泉青瓷在技術上和藝術上的高度成就,在我國科技史和陶瓷史上寫下了極其光輝的一頁,同時對世界文化藝術發展也是一個偉大卓越的貢獻。

到了元代(1279-1368年),隨著水陸交通和對外貿易的進一步發展,龍泉青瓷產地繼續擴大,窯址遍及甌江兩岸,元代統治者又“獎勵互市”,注重與各國貿易和友好往來,使元代的龍泉青瓷一躍成為世界性商品,通商范圍之廣,居我國名窯之首。

1976年在韓國新安海底沉船打撈的12700余件遺物中,其中90%以是我國古代陶瓷品,這些瓷器從窯口可分為龍泉窯、景德鎮窯、磁州窯和建窯等,其中龍泉青瓷占瓷器總數的一半以上。這足以證明,當時龍泉青瓷外銷量很大。

元代龍泉青瓷的特點,在裝飾技藝手法上除繼承北宋時期常用的劃、貼、堆之外,還開創了點彩和鏤空等技法,刻印文字也很風行。據考古調查資料,在龍泉周邊數縣,已發現窯址200處以上,可謂“甌江兩岸,瓷窯林立,煙火相望,江上運瓷船舶往來如織”。龍泉大窯為我國青瓷著名產地。

到了明代(1368-1664年)手工業迅速發展,顧代窯場成功燒制出高達3尺的大花瓶以及口徑達2尺的大盤,但此時龍泉青瓷在造型、裝飾和釉色上未見有明顯的進步,在技藝和釉色上比南宋時略有遜色。

到了清代,由于封建統治者的摧殘,數次鎮壓農民暴動,同時受到景德鎮瓷業興起的沖擊,龍泉青瓷每況愈下,所以對外輸出的瓷器中,龍泉青瓷退居次要地位,至清初康熙以后,終于中斷生產。

“善養百花唯朝露,能生萬物是春風。”1957年7月,我們敬愛的周恩來總理在南京召開的全國輕工業廳局長會議上提出要恢復中國歷史“五大名窯”的指示。1958年龍泉瓷廠從民間藝人和本廠選拔了8人,開始了龍泉青瓷恢復和仿制工作,我也在此時經選拔進入仿古小組。1959年,浙江省委、省政府專門成立了“浙江省龍泉青瓷恢復委員會”,同年5月由浙江省輕工業廳廳長乏翟翕武掛帥,并邀清了國家輕工業部硅酸鹽研究所、上海硅酸鹽研究所、中央工藝美術學院、故宮博物院、北京鋼鐵學院、河北工學院及浙江省博物館文物考古研究所、浙江美術學院、浙江大學等全國科研、文物、考古專家、學者10余人,進一步全面、系統地考古挖掘、科學測試和恢復試制工作。經過這次專家學者的艱苦努力,前后發表了《龍泉大窯古遺址發掘報告》《龍泉青瓷簡史》《龍泉金村古窯址調查發掘成就》《龍泉青瓷歷代燒制工藝的科學總結》《略淡古龍泉青瓷的工藝成就》《龍泉青瓷原料的研究》《龍泉青瓷釉的研究》《龍泉青瓷新產品試制報告》等科學論文。

1960年,為慶祝中華人民共和國成立10周年,龍泉瓷廠接受了燒制北京人民大會堂宴會用瓷(國慶瓷)的生產任務,此套餐具由浙江省輕工業廳廳長翟翕武親自指揮,由中國美術學院鄧白教授設計牡丹云鸞圖案青瓷餐具,經過半年多努力,于國慶前夕完成了國慶瓷的生產任務,開始了龍泉青瓷的恢復和發展。國慶瓷的成功得到了中央領導和輕工業部領導的肯定,紛紛撥款,擴大生產規模。由于各級領導重視,龍泉瓷廠廣大職工經過數年共同努力,終于使失傳700多年的哥窯和失傳300多年的弟窯青瓷得以恢復和發展,相繼研制成功了“青白結合”、“青瓷開光”、“青瓷鏤空”、“青瓷點彩”人物和動物雕塑等風格新穎的作品。進入20世紀80年代,在十一屆三中全會改革開放的浪潮推動下,龍泉青瓷得到較快的發展。當時從事青瓷行業的職工有2342人,外貿出口訂貨銷售和經濟效益均達到歷史最好水平,一些青瓷藝術珍品紛紛進入國家最高殿堂,如北京人民大會堂、中南海紫光閣、中國工藝美術館、中國歷史博物館等均藏有現代青瓷作品。

1985年2月,龍泉國有青瓷行業開始實行體制改革,撤銷了龍泉瓷器總廠,成立了龍泉瓷廠和龍泉瓷器一廠、二廠、三廠及龍泉瓷器研究所,各自實行獨立核算、自負盈虧,歸屬市工業局管理。隨著改革開放的深入發展,市場經濟浪潮的沖擊,國有青瓷行業傳統經濟模式的弊端日益暴露。從“20世紀90年代起,龍泉青瓷行業逐漸出現了國有、集體、私營并存的格局,一些經營情況不好的國有企業頻頻停產、解體,此時龍泉鎮和八都鎮一帶個體經營青瓷作坊及青瓷銷售店鋪應運而生。

到上世紀90年代末,龍泉市委、市政府提出“二次創業“,同時出臺了一系列優惠政策,確定了龍泉再創輝煌的發展方向;鼓勵千家萬戶發展青瓷生產,國有青瓷企業進行全面改制,改為股份制、私營公司、個體企業。生產廠家多了,大家為了求生存、求發展,不可避免地存在生產品種和科技上的競爭,這種合理的競爭大大促進了青瓷工藝技術的進步,真正達到“百花齊放、百家爭鳴”的局面。此時,我也于1999年5月在龍泉市工業園區征了4畝地,創建了龍泉市朝興青瓷苑,相繼開發了“哥弟絞胎”“哥弟混合”和“點綴紋片”新工藝。到了2l世紀,我在研究龍泉青瓷的同時,埋首于商周灰釉原始瓷研制,在實踐中獲得了當代陶瓷藝術的創作靈感。我結合從事龍泉青瓷40多年的經驗與手法,對灰釉成分中的氧化鐵著色劑和氧化鈣助熔劑,以及高溫窯火的科學把握進行了研究,我所制作的灰釉作品以其刀工細膩、自然質樸和典雅的文化內涵,詮釋并超越了商周灰釉原始瓷。近幾年來,灰釉作品暢銷不衰,并被陶瓷愛好者爭相收藏。

龍泉青瓷的古今發展說明,國家的支持和政策的保護是陶瓷行業興旺發達的關鍵。21世紀,在上級部門和龍泉市委、市政府的關懷和支持下,龍泉青瓷必定會得到較怏的發展,龍泉青瓷這朵陶瓷苑中的奇葩定會越開越鮮艷。

(該文于2008年在《中國陶藝家》第2期上發表)

2.制模母過程中的預測性

龍泉青瓷淵出五代,盛于南宋,具有一千多年歷史。龍泉青瓷分哥窯和弟窯,哥窯產品胎薄質堅,釉層豐厚飽滿,以粉青為貴,釉面顯現紋片、胎為黑色,呈“紫口鐵足”,是我國宋代五大名窯之一,為瓷器珍品;弟窯產品釉色蔥翠,以梅子青見長,白胎厚釉光澤柔和溫潤如玉,譽為瓷器之巨。

如今,青瓷產品豐富多彩,有餐具、茶、酒具、文房四寶以及各式各樣花瓶、花盤,還有人物、動物等陳設。青瓷產品取之得天獨厚的優質天然瓷土,采用先進的機械化生產,也有保持傳統風格的手工工藝;施以刻、劃、鏤、雕、堆、粘貼等精湛技藝成型,飾以活潑、明快、簡練調和各式紋樣、巧妙地利用青釉流動、透明的特點進行裝飾,造型精巧優雅、古樸渾厚,產品既無鉛毒又永不褪色。

近年來,青瓷品種不斷創新,“薄胎青瓷”、“青瓷釉下彩”、“青瓷玲瓏燈”,等青瓷新工藝相繼出現,使古老青瓷別開生面。隨著人民生活的日益提高,加上國內外對青瓷的需求動向,使得從事造型設計人員不得不面臨如何解決日用瓷藝術化,藝術瓷實用化的新問題。下面就自己在實踐牽涉到的一些實際問題,淡淡膚淺體會與見解。

如何造型設計出既新穎又美觀、實用的青瓷產品來適合廣大消費者的喜愛呢?如果光考慮設計的器型美,而又忽視了造型制模母在生產工藝過程中的局限性,就會使我們的造型設計工作前功盡棄,達不到預想的效果,所以,圖紙設計與造型制模母及生產工藝必須相互結合起來。青瓷產品的造型設計工作,要進行社會調查,根據各民族風俗、愛好、審美觀點加以區別,不同的地區和生活環境就有不同的審美和使用習慣。如日本人認為荷花是不祥的預兆,而美國人則喜愛荷花和青蛙。又如在國內,北方人喝茶喜歡用大茶杯,城市和南方人則喜歡用小茶杯,農村用粗茶碗。如果我們從事造型設計的人忽視了這方面常識,那么就很容易使我們的造型設計工作陷入盲目性。

設計圖紙與制模母在實際工作中往往存在著平面圖紙與實物模母之間的視錯覺關系。這就需要在制作模母時,首先考慮存在這些差異。實物模母在視覺感受到的是其立體型,設計圖紙上為是高的器型,在修出的模母時則感覺到瘦長,圖紙上的扁平器型,則模母會得矮胖。這些微小差別,在制作模母時,應靈活地增減一點尺寸,如果在車制模母時一比一地按照圖紙來制作, 做出的模母與圖紙就不相符,甚至變樣。因此,設計圖紙與造型制模母應該相互結合起來,以達到產品與圖紙的一致性。

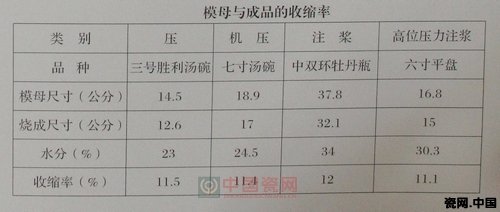

青瓷產品的燒成要經過二次收縮,一次是半成品收縮,一次是燒成收縮。準確計算收縮率也是從事造型設計人員必須掌握的基本知識。不同的原料有不同的收縮率,當前龍泉青瓷生產的廠家,有手工壓坯、滾壓成型、注漿成型和高位注漿成型,青瓷產品都有這個規律,胎越厚收縮越大,胎越薄收縮越少。在制作模母時應根據不同的原料、不同的成型方法,以及原料水分準確計算收縮率。

造型設計必須與成型工藝相互結合,青瓷產品要經過1300℃高溫燒成,在造型設計時應該首先考慮到生產半成品時會遇到的一些實際問題,不同的成型方法就有不同的局限性。如盤類產品,就要首先考慮在高溫燒成荷重的軟化,準確計算傾斜度,同時要預算它的承受壓力。如果不是根據這些工藝條件去進行考慮,往往就會造成產品的變形,或者成了“荷花葉”。同時又要根據坯體的厚薄,產品各個部位的組合關系,統籌部署,如花瓶類,則要考慮頸部、肩部和下腹部的支撐力,否則在燒成過程中就會出現塌肩和腹部下垂的現象。如果是一只線條剛直的杯子,則要考慮杯柄在燒成中的拉力關系,在刀形上接柄處加大產口泥。因此,在車制模母時稍微有所凹凸形,這樣經過高溫燒成后,就能達到原來圖紙的效果。有些剛從學校畢業的學生,未經過生產實踐,就忽視了這一點,這些都必須加以注意。

配套產品的各種器型,附件、包括(嘴、把、蓋、頂)都必須從整體出發,力求它的統一協調,給人們看去有舒服的感覺。如果是一把瘦長挺拔的咖啡壺,就不能配上矮胖的杯子柔軟轉折很多的嘴把,或者用粗短條來裝飾,這樣就會給人看去眼花繚亂,甚至不匹配。同時又會失去產品的抗衡能力而影響變形,所以說設計圖紙與造型制模母以及生產工藝密切相關應互相結合起來。

以上所述,綜合以下幾點:

(1)設計圖紙時應進行廣泛的調查研究,摸清市場需求動向及消費者的心理及愛好,避免設計工作陷入被動局面、走彎路。

(2)應掌握設計圖紙與實物模母視覺上的差異,在車制模母時適當調整造型尺寸,使產品燒成后,達到預想的效果。

(3)準確掌握各種不同原料,不同的成型方法使產生的收縮同時又要根據產品局部的承受壓力,準確計算收縮率。

(4)造型必須與成型工藝相結含,充分考慮在燒成過程中的荷重軟化,變形情況等等。

(5)配套產品的各種配件必須從整體出發,設計時力求既統一,又各見其不同的特色,給人以一種舒服、協調的感覺。

以上幾點是自己在實踐中很不成熟的體會與見解,限于本人水平所至,請從事造型設計行家教正。

(本文于1990年在《中國陶瓷》雜志第三期發表)