醴陵自東漢年間燒陶始,已有2000余年歷史。醴陵瓷業發展到現在,經歷了多個興盛與衰敗的不同發展階段。而在每一階段,都涌現出了一些關鍵人物和杰出的陶瓷藝術家。吳壽祺老先生則是其中佼佼者,他在醴瓷發展特別是釉下五彩發展歷史中,留下了濃墨重彩的一筆。

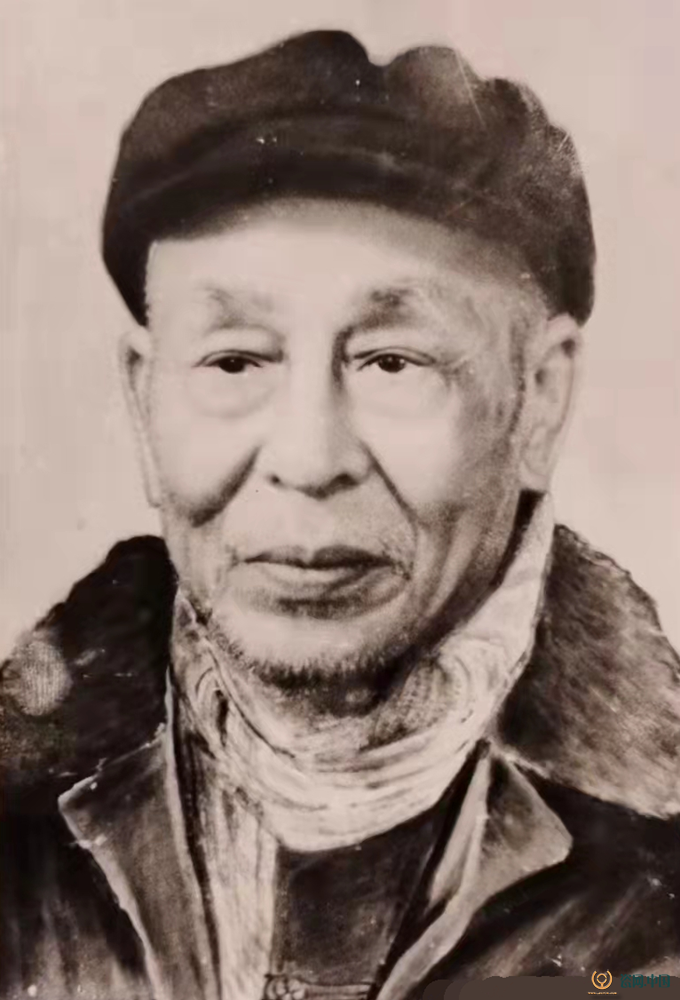

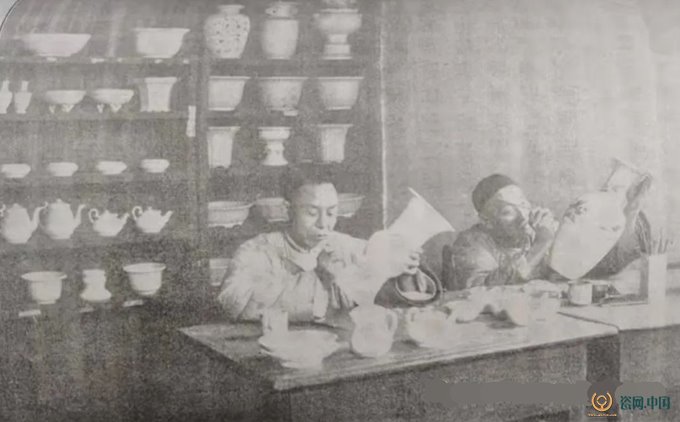

吳壽祺老先生舊照(醴陵瓷文化研究中心理事單位 過云齋 藏)

吳壽祺,1886年出生于醴陵北鄉八步橋鄉(現擂鼓橋村),1906年11月在“湖南官立瓷業學堂”陶畫速成班畢業。畢業后,在醴陵(湖南瓷業公司)、長沙兩地從事釉上、釉下陶瓷彩繪工作。1928年,受聘于南京中央陶瓷試驗場從事彩繪,1936年還家務農。新中國成立后,自1955年8月起,在湖南醴陵陶瓷研究所工作,為醴陵釉下五彩瓷的恢復作出卓越貢獻。1966年退休回家,1975年病故,終年89歲。吳老生前為中國美術家協會會員、湖南省文聯委員、陶瓷研究所技師。吳壽祺生前低調謙遜,幾乎沒有留下署名陶瓷作品。解放前,他生逢亂世,有關他的資料少之又少。解放后,出于種種原因,吳老對他之前經歷也很少言及。吳壽祺雖為醴陵瓷業作出重大貢獻,但行業對他的生平事跡卻知之甚少。今筆者根據醴陵陶瓷文化研究中心近年收集到的資料,將吳老生平事跡整理一、二,望方家指正、補充,以期拋磚引玉。

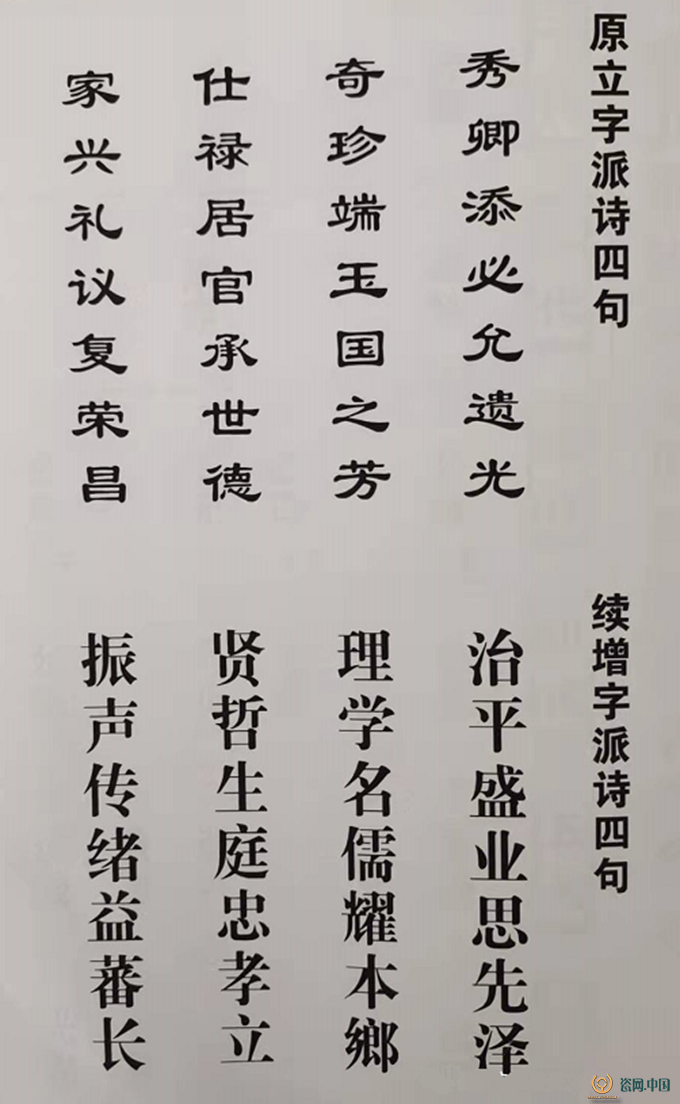

醴北楓樹橋治平堂吳氏續增支譜(吳壽祺先生后人 藏)

吳老乃宋名士吳獵后裔

吳壽祺,醴陵北鄉擂鼓橋村人,其遠祖為宋名士文定公吳獵。吳獵(1142—1213),字德夫,號畏齋,醴陵北鄉擂鼓橋人。其師從張栻、朱熹。南宋淳熙十五年(1188)被聘為岳麓書院山長。史稱“湖湘之學,一出于正,獵實表率之。”是湖湘正學的重要傳人。嘉定六年(1213)吳獵病故,歸葬醴陵北鄉擂鼓橋。遺著有《吳氏解經》、《畏齋文集》、《吳文定公奏議》等。醴陵淥江書院內修建有“宋名臣祠”,便是紀念醴陵的三位宋代名臣吳獵、皮龍榮和楊大異。

淥江書院宋名臣祠

吳老名官翰、字壽祺、號定安

吳壽祺先生之父為居南公。 居南字聲修,號松喬,國學生。生于1855年,逝于1897年。吳壽祺為居南公第四子,名官翰,字壽祺,號定安。網絡部分文章介紹吳壽祺先生,稱其字官輸,為大謬也。解放后,資料介紹老先生多為“吳壽祺”,而在解放前,資料介紹則多為“吳定安”,例如《中央陶瓷試驗場工作報告(第一期)》中記載職員一覽中的陶繪室技術員“吳定安”即為吳壽祺。但解放后論述吳壽祺先生的資料少有提及其號“定安”,這為我們研究吳壽祺事跡帶來一定困難。我們從吳壽祺后人手中《醴北楓樹橋治平堂吳氏續增支譜》中看到記載吳壽祺先生的一欄明確寫道:“居南四子 官翰 字壽祺,號定安。” 這解決了吳壽祺先生研究者們心中長期以來的一個學術疑惑。

吳壽祺先生與家人合影

醴北楓樹橋治平堂吳氏字派詩

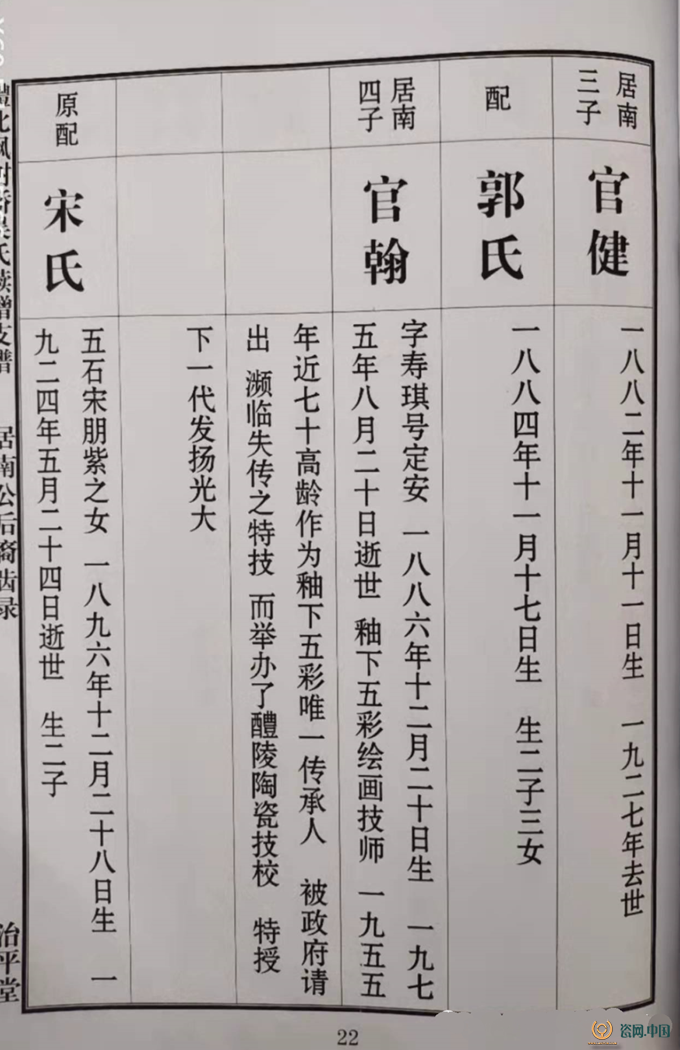

《中央陶瓷試驗場工作報告(第一期)》(醴陵瓷文化研究中心理事單位 過云齋 藏書)

中央陶瓷試驗場工作報告 本場職員一覽表

醴北楓樹橋治平堂吳氏續增支譜 居南公后裔齒錄

受聘南京中央陶瓷試驗場 制作總理“奉安大典”用瓷

1928年6月, 在蔡元培的支持下,周仁的主導下,時南京國民政府的中央研究院工程研究所聯合中央大學工學院,在南京復成橋工業學校舊址合辦了中央陶瓷試驗場,周仁兼任該場主任。試驗場成立伊始,采用了湘人湘泥及湘法,有多位之前在湖南瓷業學堂、湖南瓷業公司工作的藝人前往南京受聘于試驗場,吳壽祺便是其中之一。

1930年,中央研究院工程研究所出版了《中央陶瓷試驗場工作報告(第一期)》,詳細記載了中央陶瓷試驗場相關情況及取得的成績。其中《本場職員一覽表》記載了試驗場的工作人員。從表中,我們認出了至少有3人是從醴陵前往南京的。(醴陵前往南京真實人數不止3人,據傳為8人,我們將進一步考證。)這3人分別為:彭年、吳定安、文心福。

彭年即當時在湖南瓷業學堂、湖南瓷業公司頗有盛名的彭筱琴。彭筱琴,湖南瀏陽人,精通山水,花鳥,在醴陵授徒頗多,影響極為深遠。吳定安,前文已述,即吳壽祺老先生。文心福,1932年,租賃湖南瓷業公司第二廠創辦“民生公司”的文心樓的弟弟,此前應該也在湖南瓷業公司工作,轆轤室技術員。中央陶瓷試驗場陶繪室共有三人,分別為:彭年、吳定安、彭吟秋。有關彭吟秋的資料我們目前尚未掌握,但也極有可能是同彭筱琴、吳壽祺等一同來到南京的。

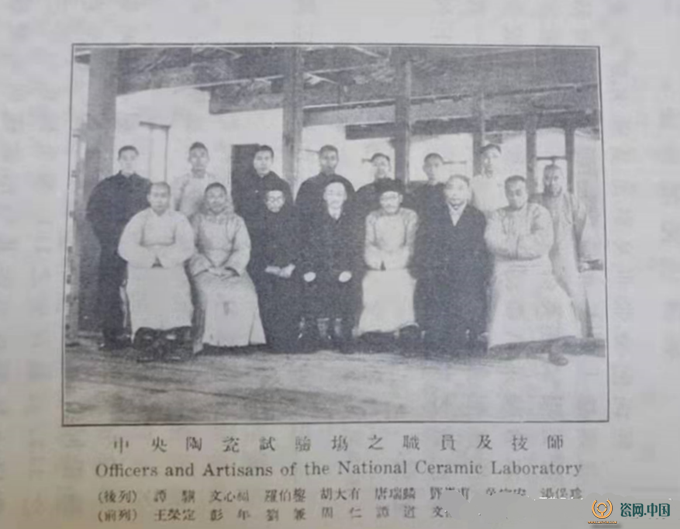

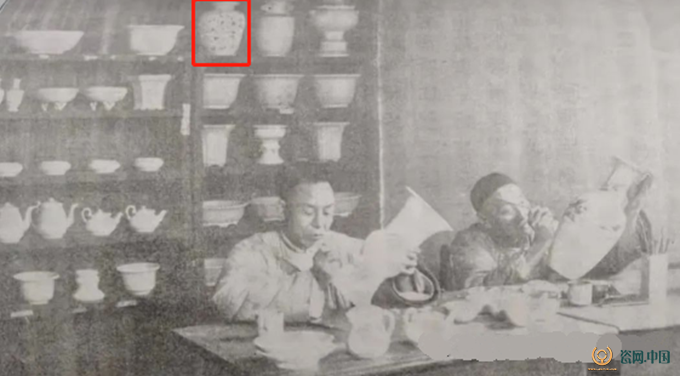

在《中央陶瓷試驗場工作報告(第一期)》中,我們還找到2張極為珍貴的老照片。一張是中央陶瓷試驗場全體職員合影,彭年、吳定安、文心福等均在其中。另一張是彭年(彭筱琴)與吳定安(吳壽祺)在陶繪室工作室場景。這張相片極為難得,是目前唯一保存良好的彭筱琴相片及年輕時吳壽祺相片。更為有趣的是,吳壽祺先生50年代在湖南醴陵陶瓷研究所也留下一張彩繪工作照,角度、神態與此照極為相似,不同的是歲月流逝。

中央陶瓷試驗場全體職員合影

彭筱琴(右)與吳壽祺(左)彩繪工作照

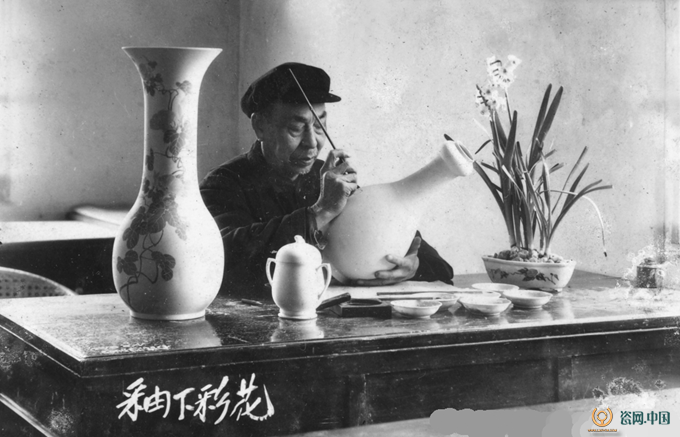

50年代吳壽祺先生在湖南醴陵陶瓷研究所時工作照

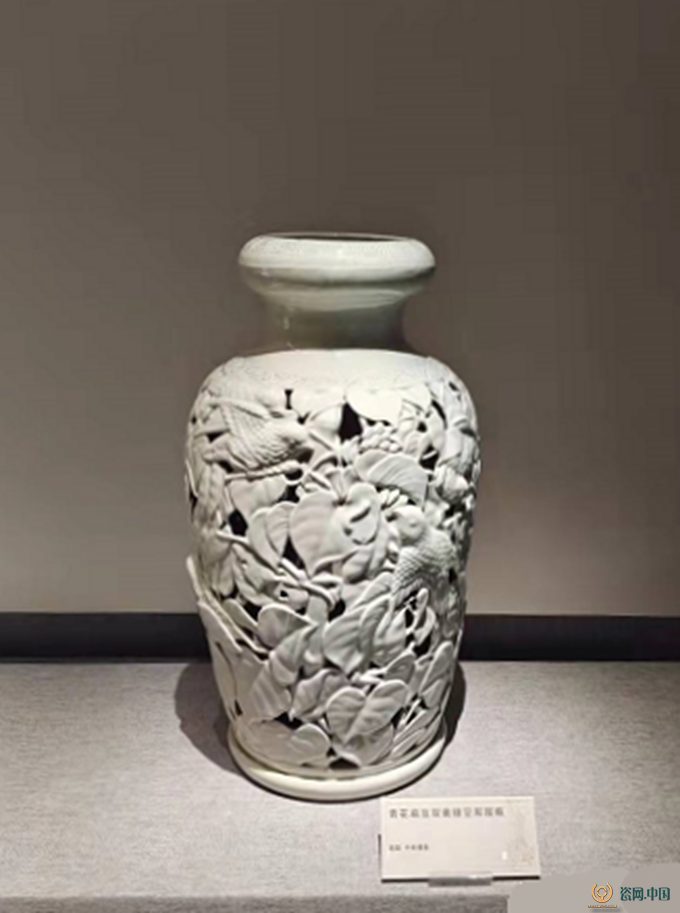

中央陶瓷試驗場成立之初,完成了一個非常有影響力的工作——制作孫中山奉安大典用瓷。據《中央陶瓷試驗場工作報告(第一期)》序言敘述,1928年夏,根據中央研究院總辦事處的安排,中央陶瓷試驗場在孫中山奉安大典前,特別制作了80多件彩釉鏤空仿古細瓷瓶壺,用于陳列與紀念,因質量較高,得到了當時社會名流的肯定。根據序言的描述,我們在吳壽祺與彭筱琴照片(上上圖)中后背陳列柜上找到一只彩釉鏤空仿古細瓷瓶。與此同時,我們在醴陵市陶瓷博物館也發現了一件彩釉鏤空仿古細瓷瓶,底款為“中央精制”,與吳壽祺與彭筱琴照片中鏤空瓶一致。因此,我們推斷,醴陵市陶瓷博物館陳列的彩釉鏤空仿古細瓷瓶即為1928年孫中山奉安大典用瓷,吳壽祺與彭筱琴參與了制作。究其來源,應該是吳壽祺先生當年將其從南京帶回了醴陵,然后又將其捐給了湖南醴陵陶瓷研究所。此瓶為我們研究吳壽祺等醴陵老藝人在南京中央陶瓷試驗場工作時情況提供了非常好的實證資料。

《中央陶瓷試驗場工作報告(第一期)》序言

吳壽祺工作室后柜陳列的彩釉鏤空仿古細瓷瓶

醴陵市陶瓷博物館藏“中央精制”款彩釉鏤空瓶

鐵骨雙勾 憑借一張白描稿被吸納為全國美術家協會會員

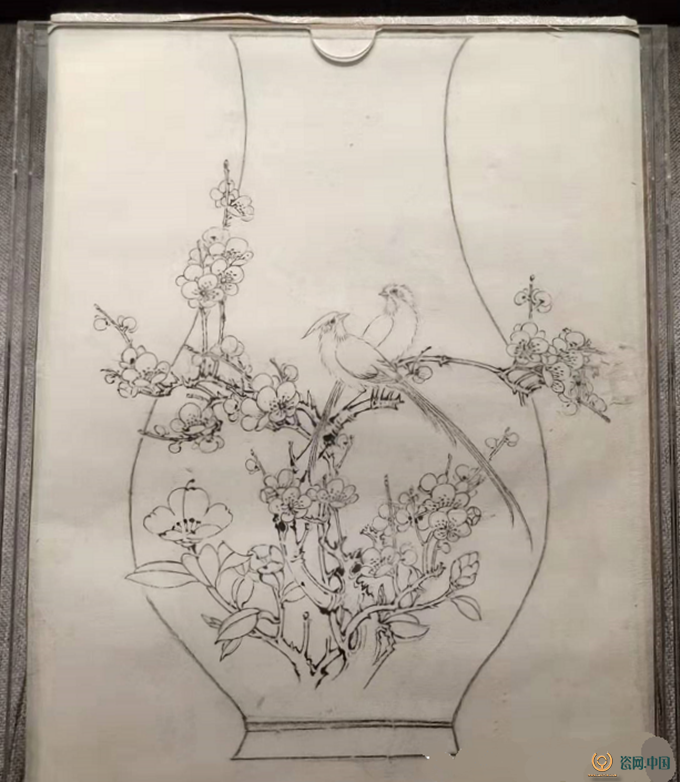

吳壽祺先生為醴陵釉下五彩瓷恢復作出了巨大貢獻,他非凡的陶瓷從藝經歷,使得他學得了一身瀕臨失傳的本領,掌握了釉下五彩全部制作工藝,具有深厚的功底,特別是線描方面,更是聞名遐邇。釉下五彩非常講究線條的運用,吳壽祺先生的線條洗練圓健,造型結構嚴謹,擅長將鐵線描與釘頭鼠尾有機融合,使人感到剛中毓秀。1963年,吳壽祺先生向全國美協交了一張白描花卉,當年就被吸收為了全國美術家協會會員。

吳壽祺花鳥瓶白描手稿(醴陵市陶瓷博物館 藏)

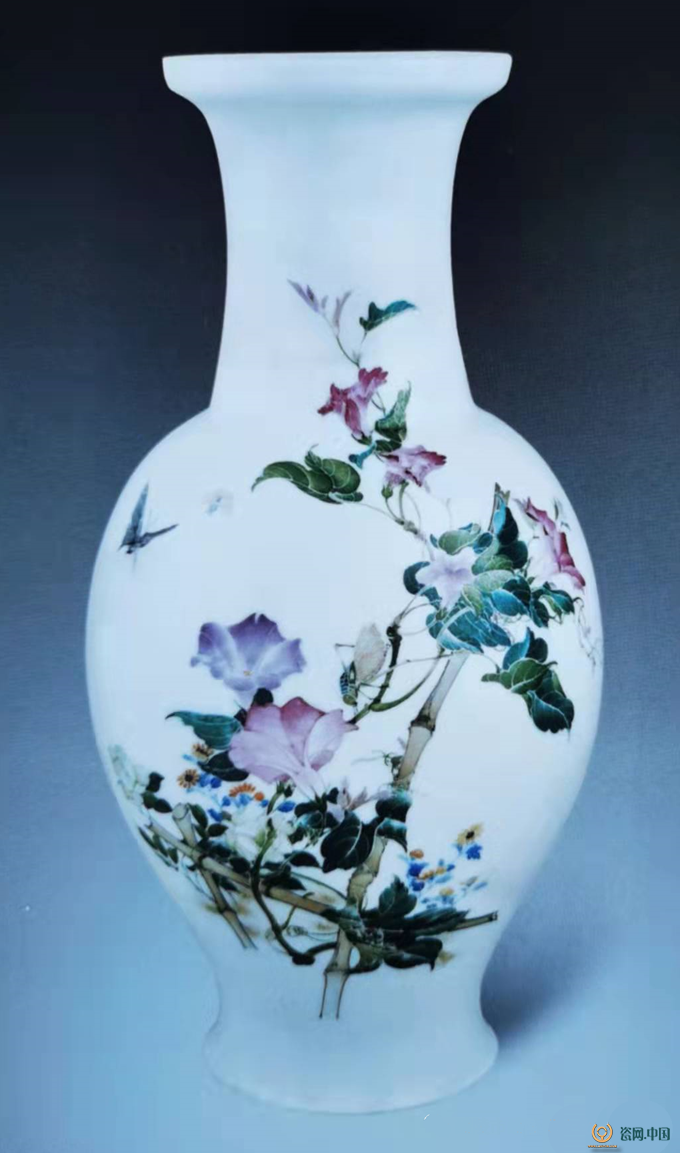

吳壽祺先生作品 牽牛花瓶 (1950年代)

吳壽祺先生作品 桃花牡丹鳳尾尊(1950年代)(醴陵瓷文化研究中心理事單位 釉惑齋 藏品)

吳壽祺年輕時在溈山粗瓷廠當學徒,后被選拔到“湖南官立瓷業學堂”學習。清末時在湖南瓷業公司工作,參與了清末宣統時期帶有大清宣統紀年款陳設瓷的制作,以及清末民國初年國內外四次賽會獲獎瓷(武漢勸業會、南洋勸業會、意大利都靈博覽會、巴拿馬萬國博覽會)的制作;民國時,在時南京國民政府的中央陶瓷試驗場工作,參與了1928年孫中山奉安大典用瓷的制作;新中國成立后,他又受聘在湖南醴陵陶瓷研究所工作,為醴陵釉下五彩瓷的恢復作出重大貢獻,參與了1959年三館瓷、1964年人民大會堂用瓷等國家用瓷的制作。吳壽祺一生的陶瓷從藝經歷,即使放在整個中國陶瓷史中,均屬罕見。陶瓷收藏界將吳壽祺老先生譽為“三朝官窯元老”、釉下五彩瓷一代宗師,是實至名歸。

吳壽祺先生一生對于醴陵瓷業的發展居功至偉,本文只敘其事跡之一二,難以全面。其授徒、工藝改良、彩繪創作等方面成果、成就未詳加敘述。筆者掌握的資料也極為有限,難免有不妥之處,敬請各位方家斧正。