汪慶正是聞名海內外的文博專家,也是古陶瓷界赫赫有名的學者,今年是其誕辰九十周年。1984年,陳克倫考入復旦大學歷史系文博方向研究生,汪慶正作為其文物鑒定方面的導師開始指導其古陶瓷的學習。本文追憶了陳克倫跟隨汪慶正先生學習陶瓷鑒定往事。

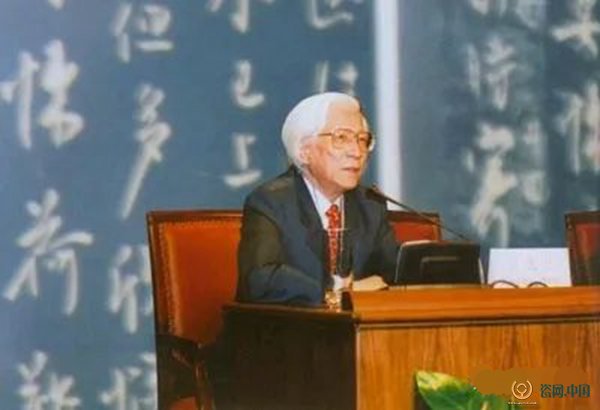

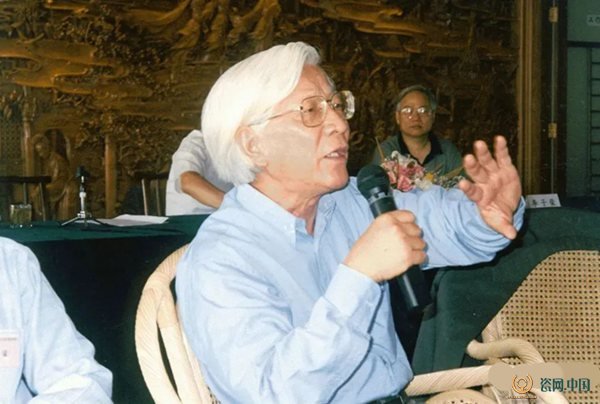

汪慶正

我在1990年10月進入上海博物館工作,但是汪慶正先生指導我認識古陶瓷則始于1985年。1984年9月,我從工作的浙江省博物館考入復旦大學歷史系讀文物博物館方向的研究生。這是復旦大學首次與上海博物館合作招收文博研究生,也是中國大學第一次招收該專業研究生。

復旦負責基礎課的教學,如朱維錚先生的《經史疏義》《中國學術史》《中國文化史導論》,吳浩坤先生的《文物與博物館學概論》《甲骨文導讀》,張鳴環先生的《考古學概論》,袁樾方先生的《中國古代建筑》,物理二系楊植震先生的《核技術與考古學》等。學校還邀請外地的一些學者來開講座,記得有北京大學、中央民族學院的教授等。當然,在文物的認識與鑒定方面,唯有上海的文物博物館專家能夠勝任。

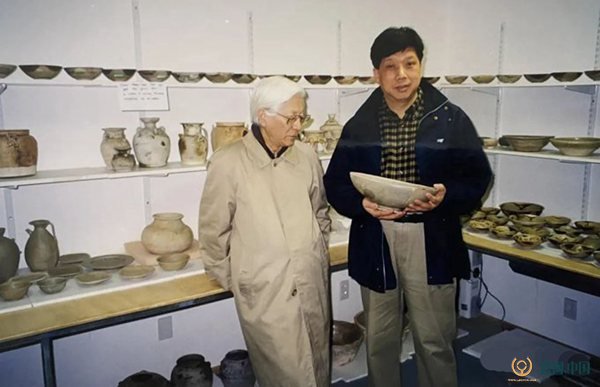

2002年4月陳克倫與汪慶正先生(左)一起在新西蘭考察黑石號沉船文物

當年上海的文博專家薈萃,在原上海文化局老領導方行局長的精心安排之下,上海博物館馬承源、汪慶正、謝稚柳、黃宣佩等先生以及上海圖書館的顧廷龍先生(古籍版本方向)和上海社會科學院的胡道靜先生(文獻及上海史方向)分別擔任研究生導師。

由于文物鑒定具有較強的實踐性,當時采用“師傅帶徒弟”的教學方法。在研究生入學的第二年就在上海博物館舉行了“拜師”儀式,我的導師就是汪慶正先生。

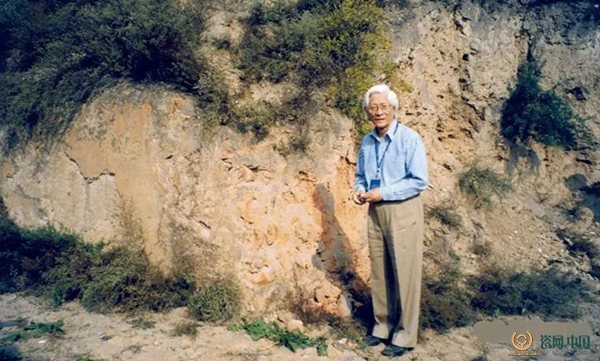

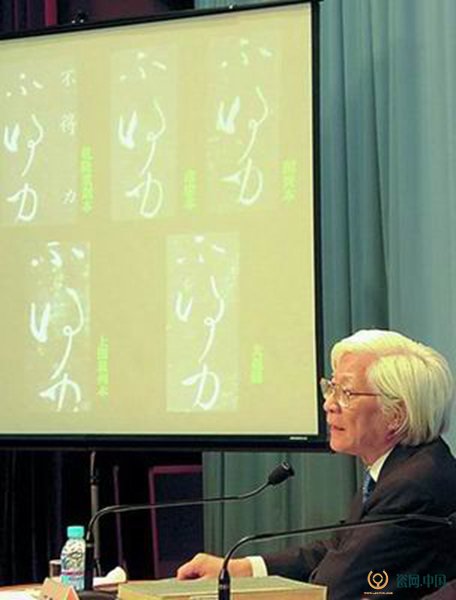

汪慶正先生2001年在山西考察介休窯

汪先生是古陶瓷界赫赫有名的學者,是1982年9月出版的《中國陶瓷史》主編小組成員和主要撰稿人。汪先生第一次單獨授課,首先問我對古陶瓷有多少了解。記得1982年我大學本科畢業進入浙江省博物館工作不久,在杭州新華書店就買了剛剛出版的《中國陶瓷史》。

在浙江工作兩年,接觸的文物和考古資料主要是瓷器,也曾經專程考察了龍泉窯和甌窯等古窯址,這與浙江有越窯、龍泉窯、婺州窯、甌窯等歷史上著名的窯場有關。我通讀了《中國陶瓷史》,加上大學時期“宋元考古”課程中許多內容都涉及瓷窯考古以及在浙江的考古實踐,使我對中國古陶瓷發展歷史有了大概的了解,這為我順利通過汪先生的第一次面試打下了基礎。

汪先生聽了我的敘述,說:“可以,以后我在復旦的《中國陶瓷史》課就由你來上了……”。我當然不能貿然接受,只是表示可以作為助教,為汪先生的課程配一些幻燈片,以加深同學們的理解。我查遍上海博物館資料室的古陶瓷圖錄翻拍圖片,依靠在浙江工作時建立的人脈關系,到博物館和考古所拍攝古陶瓷實物,基本上形成了一套專業幻燈片資料,能夠使授課比較形象化。

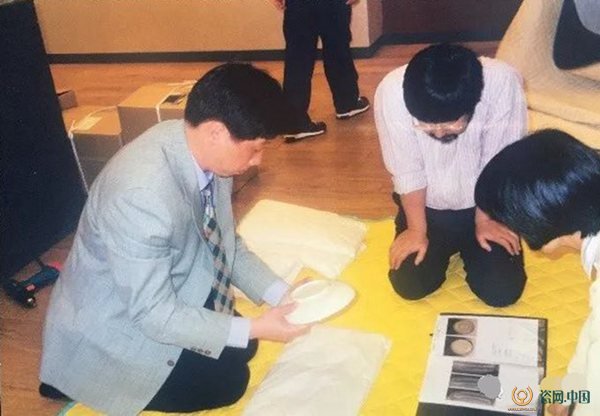

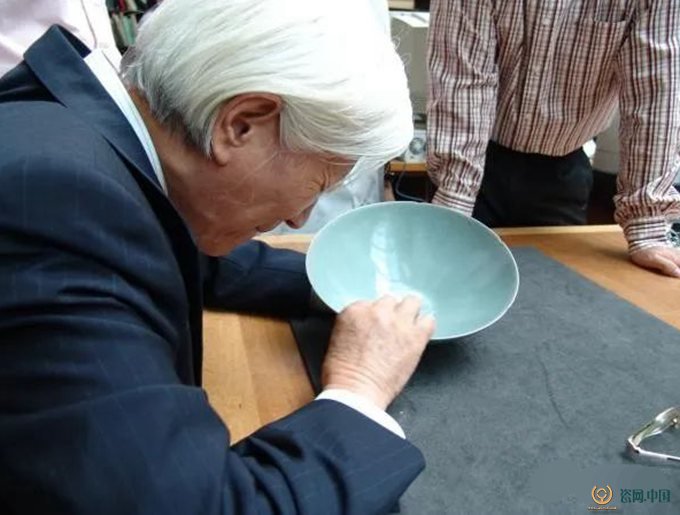

1999年 陳克倫在大阪研究“宋瓷展”展品

汪先生十分強調博物館專家與大學、研究所專家的區別,他認為最大區別是博物館專家會辨別文物的真偽。如果一篇考證文章的根據主要是文物的話,假如論據不可靠,那么文章的論點也是站不住腳的。他還說了徐森玉先生的一件軼聞,那是20世紀40年代徐森老還在北京的時候。

一天,徐森老拿出一張拓片給來訪的文字學和青銅器專家唐蘭先生看,兩人研究半天都沒有結果,徐森老就請唐先生帶回去研究。幾天后,唐先生來說這可能的摩崖石刻的拓本,內容是圖案還是文字一時難以判斷。徐森老聽后哈哈大笑,說:“這是我在一張燒餅的底部拓的拓片。”這當然是文人之間的一段趣聞,也可以看出當時的文人是非常重視文物鑒定的。

1985年,汪先生已經擔任上海博物館的領導,日常工作十分繁忙,但是他還堅持為我授課。汪先生給我授課基本上采取對話的方式,所以需要在課下作大量的準備工作,這種方式對提高學生的研究能力是一種促進。

為了便于我學習,汪先生為我在上海博物館陶瓷部安排了一張辦公桌,還辦理了資料室的借閱卡,使我可以隨時借閱上博的專業圖書。這些書在復旦大學圖書館和歷史系資料室是很少的,對于我的業務學習十分有益。

汪慶正先生2001年在杭州老虎洞窯址專家論證會上發言

對于學習古陶瓷鑒定,汪先生采取的是實物觀摩的方式,當時每個星期有兩個半天從上海博物館庫房提出20多件文物,一件一件上手仔細看,以時代先后、不同地區、不同窯口的器物分別觀摩。開始是先由汪先生講解,我作一些認知的總結;后來汪先生要我先講,他再作一些補充,主要是看看我在鑒定方面是否有“悟性”。

經過長時間和器物的“親密”接觸,也就是汪先生常說的“盤文物”,使我對文物的認知從胎、釉、造型、紋飾等基本特點進入到對瓷器制作各個步驟在器物上留下的細微痕跡加以辨識。

通過親手接觸實物,才能深刻體會到“竹絲刷紋”“泥鰍背”“糯米底”“塌底”“黑疵”等現象的實質和出現的原因,也能領略“滋潤”的手感與僅僅眼睛看的不一樣的感覺;通過手感,體會到每一種器物的合適重量;通過敲擊瓷器的聲音來判斷燒造溫度的高低。通過不斷地重復觀察、體會,才能在腦海里形成一套瓷器的鑒定標準。總之,從表象到本質是認識的一個飛躍,只有多看標準器、多看真的文物,才能在以后的工作中用這個標準判斷器物的真偽。

與傳統的文物鑒定方法不同,汪先生非常注重從陶瓷制作工藝的角度找出不同時期、不同品種器物的特點,只有了解了不同的工藝手法,才能認識不同特點的形成原理,才有可能總結出鑒定的要點。與汪先生不謀而合的是,上海博物館的馬承源先生在教授青銅器鑒定時也十分強調鑄造工藝的作用,青銅器陶范合范時留下的“范線”,固定內模、外模間隙的“墊片”乃至“澆口”“冒口”位置等鑄造時留下的痕跡,往往成為青銅器鑒定的重要依據。

我在讀大學之前曾經做過7年的鑄造造型工,熟悉鑄造工藝;在浙江期間又認真閱讀了郭寶鈞先生的《商周銅器群綜合研究》一書,對郭先生以青銅器鑄造的范線判斷其分型面的特點作為斷代的重要依據之一留下了深刻的印象。汪先生、馬先生之所以比前人更為進步,在文物界留下赫赫名聲,與他們不斷探索的學術精神密切相關。

2002年3月陳克倫與汪慶正先生(右)一起在日內瓦鮑爾文物館考察成化斗彩

汪先生認為,研究文物講究實物、文獻及考古資料的結合,從文獻中發掘出與實物相關的記載,可以起到“雙重證據”的效果,這在他的一系列研究文章中得到了充分的體現。如《“粉彩”即“洋彩”考》一文中引述了《南窯筆記》和《造辦處檔案》的記載;《官、哥兩窯若干問題的探索》分別從宋代的《負暄雜錄》《坦齋筆衡》《乾道臨安志》《武林舊事》,元代的《輟耕錄》《至正直紀》,明代的《遵生八箋》等文獻中尋找線索;《青花料考》一文則從明代文獻中提到的“無名異”追索到宋代的《圖經本草》《夢溪筆談》等文獻,考證早期青花料的產地;在數篇研究汝窯的文章中,探討汝窯的燒造年代和性質的文章中,也列舉古代文獻記載為論述提供證據。

汪先生強調引用古代文獻首先要對文獻有正確的理解,他反對對文獻的誤讀和曲解,他幾次提到一些人的誤讀要么是對中國文化缺乏了解,要么是刻意為自己的觀點服務,這都是不科學的。

在跟隨汪先生學習文物鑒定的同時,選定當時人們還很少認識到的明代初年“洪武時期景德鎮窯瓷器綜合研究”作為我學位論文的方向。這就是用解剖麻雀的方法,對一個較短時期、一個窯口器物的生產背景、產品種類和特點、產品的流布做一個比較全面的深入研究。

這個方法是結合了大學和博物館不同的科研特點,運用大量的文獻和實物資料,所得出的結論不僅僅是關于器物的,也包括當時景德鎮的社會歷史背景、經濟狀況等,對于判斷當時產品的性質有很大的幫助。學位論文《景德鎮窯明洪武朝瓷器研究》還分別以“明洪武朝景德鎮瓷業研究”和“明洪武朝景德鎮瓷器研究”發表。

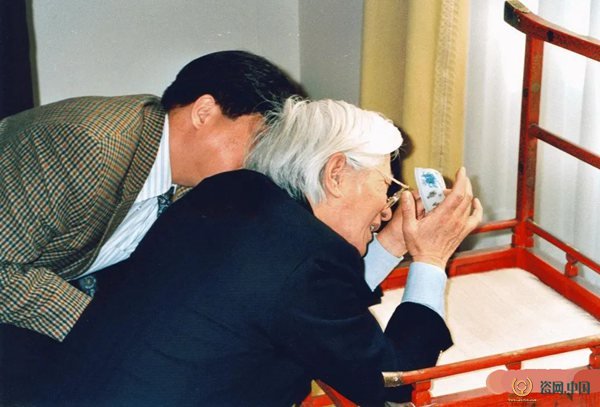

2004年7月陳克倫與汪慶正先生一起在倫敦大英博物館考察“亞歷山大”碗

以后,無論是因為研究需要提看文物,還是接待同行、客人觀賞文物,汪先生都讓我一起參加,這樣接觸實物的機會就更多了。1990年10月,我從復旦大學正式調入上海博物館工作,除了每周回學校上課之外,我在汪慶正先生的指導下,用全部時間投入文物工作。認識上博全部陶瓷文物收藏,是從閱讀珍貴文物(國家1-3級品)藏品卡開始的,這樣的好處是既熟悉了藏品,又了解了藏品卡中的鑒定意見,其中有的藏品卡非常詳細地記錄了早年征集時各位專家不同的鑒定意見。

汪慶正先生對于學術的態度是非常嚴謹的,他反對沒有證據而在論述中加入個人的主觀臆想,如“我認為……”等等。有時為了證明他的觀點,還運用現代科技手段對文物進行檢測,進行數據比較,以科學的結論加以旁證。

北宋官窯是長期困擾學術界的一個重要問題,根據記載,北宋官窯在河南開封,但至今尚未發現窯址。由于尋訪一直沒有結果,于是有學者認為文獻記載的所謂“北宋官窯”實際上就是汝窯,對此,汪先生始終持反對態度。1999年夏天,河南有人把在汝州城內張公巷一處建筑工地發現的青瓷標本送來上海請汪先生鑒定,汪先生看后大吃一驚。

這些標本釉色淡雅、清亮,釉面無開片,底足多見平切墊燒。從標本胎土細膩純凈、造型制作精良等特點看,張公巷窯址的產品絕非一般民間生活用瓷。它們與上海博物館收藏的4件相傳1940年代河南開封出土的“北宋官窯”標本無論在胎釉、造型、工藝等方面都完全一致,與大英博物館收藏的“亞歷山大碗”也基本相似。

張公巷窯發現之后,有學者認為窯址距清涼寺汝窯窯址不遠,應該屬于汝窯的一支;考古發掘者則從窯址中發現有金代、元代的標本,認為張公巷窯的年代屬于金代或者元代。為了解它們之間的關系,汪先生把上博收藏的標本和張公巷窯出土的標本一起交給中國科學院上海硅酸鹽研究所進行科學測試,結果發現兩者胎、釉的化學成分類同,可以認為是同一個窯址的產品。

由于開封(汴京)是北宋的國都,汪先生認為那幾件青瓷標本器型大、造型規整、釉色清亮,有可能是北宋官窯的產品,如果確是如此,那么張公巷窯的發現就有可能解決僅見于文獻記載而不見實物的北宋官窯的問題,這是一個重大的學術問題。2004年7月,我與汪先生等一起訪問大英博物館,特地請英國同行拿出其珍藏的“亞歷山大碗”仔細觀摩,這是一件目前所見唯一與張公巷窯及上博開封標本特點基本一致的完整器。它的流傳是否出于宮廷不得而知,因此北宋官窯問題的解決還需要有更多的證據。

以后我繼續研究汝州張公巷窯與清涼寺汝窯的關系,與汪先生一樣,除了利用考古資料之外,還利用科技手段測試清涼寺汝窯、汝州張公巷窯和上博青瓷標本,得出的結論是:張公巷窯與上博青瓷標本的胎、釉化學組成,不僅常量元素基本一致,而且可以判斷原料產地的微量元素也相同;它們與清涼寺汝窯則存在較大的差別,這些差別導致了兩者在外觀上的不同。

雖然兩地相距約40公里并不遠,但是產品有明顯差別,嚴格地說還不能歸為一類,這就進一步證明了汪先生的判斷。另外。運用熱釋光對標本的年代進行測試,汝州張公巷窯標本的平均年代為距今1140年,清涼寺汝窯標本的平均年代為距今1112年,兩者相差無幾。盡管熱釋光年代測試的數據還不能清晰地表現出清涼寺汝窯和張公巷窯相互之間的早晚關系,但至少可以證明如果汝窯是北宋產品的話,那么張公巷窯的時代不會到金代,更不會是元代。

汪慶正先生嚴謹的學術精神一直激勵著我,永遠是我學習的榜樣。

延伸閱讀:

汪慶正(1931——2005) ,江蘇蘇州人,生于1931年11月。汪先生出生書香門第,自幼對文物興趣濃厚。汪先生是聞名海內外的文博專家。他對中國古代陶瓷有系統和深入的研究,成果甚豐。他對瓷器有很高的鑒定水平,在海內外享有很大的聲譽。

1949年2月至1952年7月,汪慶正就讀東吳大學司法系、會計系,他在大學時代就已開始對中國貨幣史進行專題研究。1952年9月,汪慶正進入上海市文物保管委員會,在此后的半個多世紀里,他將自己畢生心血和精力奉獻給了新中國的文物與博物館事業。1985年3月起擔任上海博物館副館長,從1993年3月起兼任上海市文物管理委員會副主任。

在陶瓷研究方面,他先后撰寫或主編了《中國陶瓷史——明清》、《上海博物館藏瓷選》、《景德鎮彩繪瓷》、《簡明中國陶瓷辭典》、《青花釉里紅》、《汝窯的發現》、《中國陶瓷全集》元代卷和清代卷、《上海博物館藏康熙瓷》、《中國陶瓷辭典》(英文版)等專著,發表了《中國陶瓷史上若干問題的探索》、《官、哥兩窯若干問題的探索》、《汝窯析義》等重要學術論文,在國內外文博界產生重大影響。