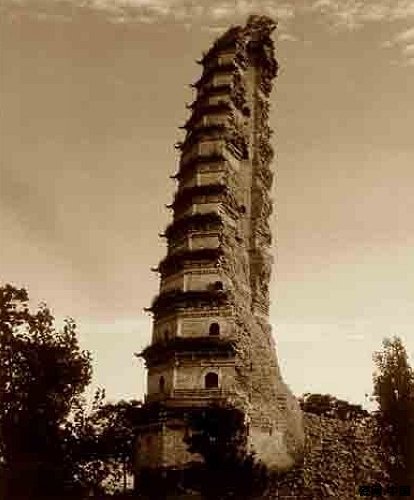

法門寺位于扶風縣城北十公里的法門鎮。

始建于東漢末年,發跡于北魏,起興于隋,鼎盛于唐,被譽為“皇家寺廟”,因安置釋迦牟尼佛指骨舍利而成為舉國仰望的佛教圣地。

距今約有1700多年歷史,有“關中塔廟始祖”之稱。

據考證,法門寺始建于北魏時期約公元499年前后,當時稱“阿育王寺”。

隋朝時,改天下佛寺為道場,阿育王寺改為“成寶寺”。

唐朝是法門寺的全盛時期,它以皇家寺院落的顯赫地位,以七次開塔迎請佛骨的盛大活動,對唐朝佛教、政治產生了深遠的影響。

唐初時,高祖李淵改名為“法門寺”。

1987年4月3日發現法門寺唐代地宮,在地下沉睡1113年的輝煌燦爛的唐代文化寶藏――佛教世界千百年來夢寐以求的佛祖釋迦牟尼真身指骨舍利、李唐王朝最后完成的大唐佛教密宗佛舍利供養曼茶羅世界以及數千件李唐皇室供佛絕代珍寶得以面世,這批文物包括:

四枚佛祖釋迦牟尼真身指骨舍利,這是目前世界僅存的佛指舍利;

唐皇室供奉的一百二十一件(組)金銀器;

首次發現的唐皇室秘色瓷系列;

以至古羅馬等地的琉璃器群;

上千件薈萃唐代絲織工藝的絲(金)織物,其中包括武則天等唐皇帝后繡裙、服飾等均是稀世珍寶;

這些奇珍異寶數量之多、品類之繁、等級之高、保存之完好是極為罕見的。

晚唐五代的越窯有一種"秘色瓷"。

從前人們提到它,都沿用宋代文獻,說這種瓷器是五代十國時位于杭州的錢氏吳越國專為宮廷燒造的,臣庶不得使用。

至于它的釉色,也像它的名字一樣,秘而不宣,后人只有從詩文里領略它非同一般的風姿。

唐人陸龜蒙吟詠道:"九秋風露越窯開,奪得千峰翠色來。"

五代人徐夤[yín]贊嘆曰:"捩[liè]翠融青瑞色新,陶成先得貢吾君。

巧剜[wān]明月染春水,輕旋薄冰盛綠云。"

詩歌、文獻的描寫越是優美,越引得人們去考證、猜想,以致于出現了各種各樣的說法。

而秘色瓷究竟"秘"在何處,知道的人越少,也就越發加劇了這種瓷器的神秘感。

半壁坍塌的法門寺明代真身寶塔

1987年,隨著陜西扶風法門寺寶塔的轟然倒塌,塔基下的地宮暴露出來,一批稀世之寶的出土轟動了世界,其中有令佛教徒頂禮膜拜的佛骨舍利,有唐懿宗供奉給法門寺的大量金銀器、瓷器、玻璃器、絲織品,尤其重要的是,同時還出土了記錄所有器物的物帳碑,讓文物考古專家明明白白地知道了出土物的名稱。

物帳碑上"瓷秘色"三個字,叫古陶瓷專家眼前一亮。

秘色瓷到底是怎樣的一種瓷器呢?

為什么這么神秘呢?

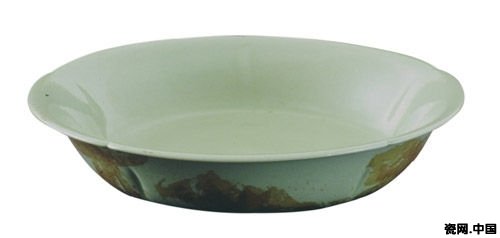

唐五瓣葵口凹底斜腹秘色瓷碟

時間回到1987年4月,位于陜西省扶風縣的法門寺正在進行一項古代佛塔的修復施工。

當忙碌的工作人員在清理塔基時,意外發現了唐代佛塔地宮。

于是發掘工作開始了,4枚至高無上的佛骨舍利和大量奇珍異寶的出土立即轟動海內外,

人們將目光不斷投向法門寺,期待更多的發現。

秘色瓷出土場景

就在這時,一個消息從法門寺傳出:

14件精美的瓷器從地宮中出土。

據地宮出土的《物賬碑》記載:

唐懿宗“恩賜……瓷秘色椀(碗)七口,內二口銀棱,瓷秘色盤子、疊(碟)子共六枚。”

經專家核實考證,它們居然就是消失世間千百年來世人苦苦尋覓的秘色瓷!

法門寺唐塔地宮出土的這批秘色瓷,器形規整,造型簡潔,釉色青綠(其中有12件),晶瑩潤澤。

共有碗7件,其中兩件為鎏金銀棱平脫雀鳥團花紋秘色瓷碗,還有盤、碟共6件及瓶1件。

這是迄今為止唯一能與文獻《物賬碑》相互印證的確切秘色瓷,具體說明了這批秘色瓷的來源、件數以及唐人對其稱謂。

秘色瓷位于地宮中室的銀香爐之下

巧妙的凹底器形設計,呈現秘色瓷“無中生水”的視覺奇觀

秘色瓷最為神奇之處就是“無中生水”,五瓣葵口凹底斜腹秘色瓷碟為其典型:

侈口平折沿,呈葵口形,5個三角形曲口下有內凸外凹線,使口沿和碟身自然形成五瓣。

器身斜腹中間微外折,器底為凹底并有支燒痕跡。

碟內身通體施有綠色釉,外壁留有絲綢包裹痕跡。

高4厘米,腹深3.4厘米,口徑25.3厘米,底徑14.5厘米,重800克。

釉面光滑明快,釉層均勻,釉質瑩潤,給人以高雅柔和、素潔明快的感覺。

最令人驚嘆的是:

在光線照射下,碟內明澈清亮、玲瓏剔透,真像盛著一泓清水,令人嘆為觀止!

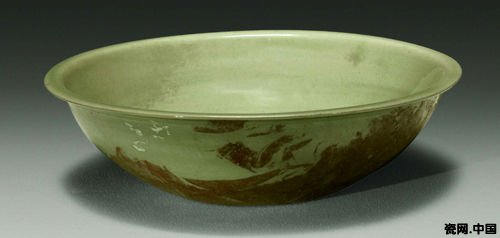

唐五瓣葵口大凹底秘色瓷盤

呈現“無中生有,似盛有水”效果的秘色瓷還有:

五瓣葵口小凹底秘色瓷盤、五瓣葵口大凹底秘色瓷盤、五瓣葵口淺凹底秘色瓷盤和五瓣葵口凹底深腹秘色瓷碟等。

其它的秘色瓷器隱約也有水感,但相對較弱。

通過細致的觀察對比,發現“無中生水”的秘色瓷有一個共同特點,即器底部均為“凹底”。

所謂“凹底”是相對于瓷器底部而言,由瓷器底部外側向內側凹進而出現一個窩狀。

相應地從瓷器口處觀看,瓷器底部形成一個微小的弧面。

五瓣葵口凹底深腹秘色瓷碟

當看到五瓣葵口凹底斜腹秘色瓷碟時,第一感覺是碟子底部整體亮于碟子腹壁,這樣就很容易產生“無中生水”的視覺差。

原因是碟子底部近似一個“凸面鏡”,對光有發散作用。

以觀察到的最亮處為中心,光的亮度依次沿著碟子底部表面很自然地逐層展開,直至碟子底部與腹壁相接處,使碟內有了波光粼粼之感。

唐五瓣葵口小凹底秘色瓷盤

相反,其他非凹底的侈口秘色瓷器則不具備器底凸面對光的發散效果,光線很難形成器底和器腹的層次感,所以水感很弱。

更為巧合的是:地宮還同時出土了20件琉璃器。

其中一件藍色素面琉璃盤的造型也是凹底。

此盤通體藍色,半透明,在光的照射下,它也有著與凹底的秘色瓷同樣的“無中生水”的美感,且水感很強。

這也再次證明了設計巧妙的凹底器形是秘色瓷“無中生水”的真正原因。

正如五代詩人徐夤對秘色瓷的描繪:“巧剜明月染春水,輕旋薄冰盛綠云。”

唐五瓣葵口淺凹底秘色瓷盤

侈口秘色瓷碗

侈口秘色瓷碗共3件,器形相同,以其中一件為例:

碗侈口、平沿、圓唇,腹壁斜收微鼓,碗底部微凹。

通體素面,施青釉,外底面有一圈支燒痕跡。

碗底外壁留有墨跡清晰的唐代仕女圖案。

碗通高6.8厘米、腹深6.2厘米、口徑24.5厘米、底徑11厘米,重902克。

這些碗最大的特點就是碗底外壁留有清晰墨跡的唐代仕女圖案。

此圖在造型上注重寫實。

仕女發髻高聳,臉形圓潤飽滿,體態豐腴富態,亭亭玉立;

穿著大袖紗羅衫,氣質雍容高貴,展示出盛世大唐皇家女性的華貴之美。

手法上采用游絲細線勾勒,均勻細膩,生動地表現出仕女所穿著綾羅綢緞服飾的飄逸風致和細膩柔軟的質感。

同時,在其他的秘色瓷器上也發現有仕女圖,這些仕女圖案是怎樣留在上面的呢?

這還得從發現秘色瓷現場說起。

當時,考古工作者在地宮中室的漢白玉靈帳后面先發現了一個壸門高圈足銀香爐,下邊藏有金銀包邊的圓形檀香木盒子,里面有一個絲綢包裹,打開之后驚奇地看到秘色瓷均被繪有仕女圖案的薄紙包裹著。

原來,秘色瓷作為佛骨舍利的供奉品放入地宮時,為了減少瓷器之間的摩擦碰磕,用了有仕女圖墨跡的紙來包裹。

沒想到歷經千年,紙張已成灰片,但紙張上的仕女圖案印痕卻保留下來,這不但為研究唐代繪畫提供了實物資料,還為我們留下了珍貴的歷史文化遺存。

侈口秘色瓷碗外壁仕女圖

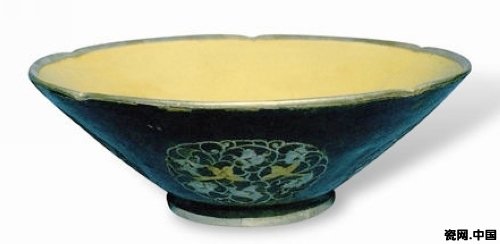

鎏金銀棱平脫雀鳥團花紋秘色瓷碗顯示出高超的瓷器裝飾創新工藝

在地宮《物賬碑》中又提到了“內二口銀棱”,它們到底是指哪兩件秘色瓷呢?

地宮中出土的秘色瓷,12件為素面青釉秘色瓷器,只有兩件為樣式、紋飾相同的鎏金銀棱平脫雀鳥團花紋秘色瓷碗。

其中一件碗口沿為五瓣葵口,碗身斜腹,高圈足。

碗內壁施青黃釉,釉質滋潤,開片細碎。

碗外壁髹深藍色漆,并有平脫雀鳥團花5朵,紋飾鎏金。

兩碗口、底沿均包有銀棱。

高8.2厘米、深7.1厘米、口徑23.7厘米,重596克。

此兩碗無疑就是“內二口銀棱”碗了。

碗外壁的雀鳥團花紋飾纖細繁縟,刻劃精細入微,外觀雍容華美,富麗堂皇。

其中,每朵團花上的雀鳥比翼雙飛,富于自然情趣,一副春意盎然、花香鳥語的景象躍然在眼前。

其圖案設計大氣飽滿,寓意祥和,工藝酷似今天的窗花剪紙技藝。

雖是平面設計,卻在碗壁的曲線映襯下巧妙而富于變化,顯得動感十足,有呼之欲出的立體感。

像這種以花卉雀鳥為題材的裝飾圖案在盛唐十分流行,大多比喻夫婦美滿幸福之意。

鎏金銀棱平脫雀鳥團花紋秘色瓷碗

這種金銀裝飾瓷器的工藝做法是:

先按照設計要求鏤刻出雀鳥團花紋銀箔紋樣并鎏金;

再把此紋樣粘貼在黃秞秘色瓷碗的外壁上,髹漆蓋住紋樣;

最后,研磨“推光”直到雀鳥團花紋樣顯露出來并與碗壁黑漆厚度平齊而融為一體時,即為“金銀平脫”。

據《酉陽雜俎》記載:唐玄宗和楊貴妃賜給安祿山的就有金平脫犀頭匙筋、金銀平脫隔餛飩盤、平脫著疊(碟)子及金平脫裝(妝) 具玉合(盒),金平脫鐵面椀(碗)等物品。

又有《唐氏肆考》記載:唐末前蜀王王建,報送“朱梁”(后梁太祖朱全忠)的信物中就有金棱碗。

王建在信中說:“金棱含寶碗之光,秘色抱青瓷之響。”

這就證明金銀平脫在唐代極為盛行,并且在五代已有用金銀裝飾秘色瓷的工藝了。

日本正倉院收藏有我國唐代的金銀平脫銅鏡、木琴、皮箱等,但就是沒有金銀平脫瓷器。

所以這兩件出土的鎏金銀棱平脫雀鳥團花紋秘色瓷碗就顯得彌足珍貴了。

它們獨具匠心,完美地將“金銀平脫”裝飾在如冰似玉的秘色瓷上,是陶瓷史上一次重大的裝飾工藝創新,在我國乃至世界考古發掘中也屬首次發現。

鎏金銀棱平脫雀鳥團花紋秘色瓷碗紋飾

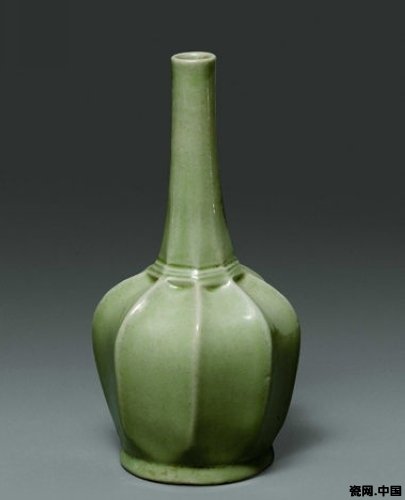

八棱凈水秘色瓷瓶為《物賬碑》記載秘色瓷之“遺漏之物”

八棱凈水秘色瓷瓶出于地宮中室內。

其造型十分優雅,端莊規整,釉色晶瑩,胎質細密。

瓶頸細長,直口,圓唇,肩部圓隆,腹呈瓣瓜棱形,圈足稍外侈。

在瓶頸與瓶身相接處裝飾有相應的八角凸棱紋三周,呈階梯狀。

通體施明亮青釉,有開片。

足底露胎,胎色淺灰而精致細密。

高21.5厘米、最大腹徑11厘米、口徑2.2厘米、頸高11厘米,重615克。

在發掘時,瓶口覆有一顆大寶珠,瓶內裝有29顆五色寶珠。

遺憾的是這么精致的瓷瓶在《物賬碑》中竟沒有記載。

后經專家鑒定,瓷瓶的釉色、胎質與其他秘色瓷完全相同,應該算在秘色瓷的行列之中。

再從佛教的儀軌看,此瓶出土時內有寶珠,應屬于密教的供養器“五賢瓶”“五寶瓶”之類。

用它盛上五寶、五藥等以消除煩惱、去除塵垢,系為佛家寶物。

《物賬碑》不知何故當時沒有記載,成為“瓷秘色”賬上之“遺漏之物”。

八棱凈水秘色瓷瓶

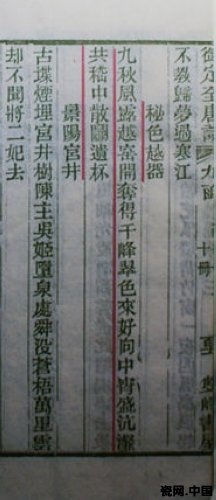

陸龜蒙《秘色越器》詩和實物證實秘色瓷產于越窯并且燒造工藝先進

“九秋風露越窯開,奪得千峰翠色來。好向中宵盛沆瀣(xiè),共嵇中散斗遺杯。”

這是晚唐詩人陸龜蒙盛贊秘色瓷的傳世七絕《秘色越器》詩,也是迄今發現對秘色瓷最早的文獻記載。

首句“越窯開”說明秘色瓷的誕生地為越窯。

越窯是中國青瓷最重要的發源地和主產區。

東漢年間,這里從陶器到原始青瓷,后來又完成了從原始青瓷發展到青瓷的歷史過渡,這在世界陶瓷史上具有劃時代意義。

由于這一帶戰國時屬越國,唐時改為越州,“越窯”因此得名。

越窯青瓷經過不斷發展,晚唐、五代時達到鼎盛,衰敗于北宋中期。

陸龜蒙所謂的“越窯”則主要是以今天的浙江余姚上林湖為中心的上虞、寧波等地,此范圍中已發現古窯址近200處,是唐、五代越窯青瓷的中心產區和貢窯所在地。

法門寺出土的這批秘色瓷從造型、胎釉特征和裝坯方法上,都表明應是產于浙江余姚上林湖一帶的越窯。

并且,這一地區也有類似的瓷片出土。這批秘色瓷應是上林湖生產的青瓷精品,當時作為貢瓷呈獻給唐宮廷,再由唐懿宗供奉給“佛骨舍利”,密封于法門寺佛塔地宮。

《全唐詩》中記載陸龜蒙的《秘色越器》詩

“奪得千峰翠色來”,生動描繪了越窯秘色瓷的青釉色澤。

詩人所描述的秘色瓷釉色為“千峰翠色”,這種郁郁蔥蔥、青瑩滋潤的色澤不同凡俗,渾然天成。

在法門寺地宮出土的14件秘色瓷器中,除2件鎏金銀棱平脫雀鳥團花紋秘色瓷碗內壁施青黃釉外,其余器物均施湖綠、青綠、青灰色釉。雖然都是青綠色調,但也很難保持一個標準色釉,這也說明秘色瓷的色釉燒造很難把握。

所以,詩人在這里用了一個“奪”字,畫龍點睛地傳達出工藝之巧,也點化出了秘色瓷色釉有巧奪大自然“千峰翠色”的“靈性”,讓人讀之浮想聯翩,余韻延綿。

越窯秘色瓷的裝燒技術也是十分先進的。

法門寺地宮出土的秘色瓷,釉面光滑,釉色純凈,器物底部有糯米狀支燒釘的痕跡,表現出唐代越窯在裝燒工藝方面的革新,即使用了匣缽,實施“單件燒”。

秘色瓷打破了窯內明火疊燒的傳統工藝,避免了因瓷器疊燒而出現的釉面煙熏、火刺、落沙、粘釉和內心留有支燒痕等缺陷,有效杜絕了明火疊燒的不足,提高了瓷器的質量,對以后的燒制工藝產生了廣泛而深刻的影響。

法門寺地宮出土的秘色瓷與陸龜蒙的《秘色越器》詩的相互印證,完全證明了秘色瓷為晚唐時越州窯燒造的產品。

唐代越窯青瓷為當時全國青瓷之首,秘色瓷又是其中的上乘之作,所以“秘色瓷”也就成了青瓷中精品的代名詞了。

法門寺曾是唐代皇家寺院,大唐皇帝曾多次迎奉佛骨舍利到京城長安供養,其中地宮所供奉的大量金銀器、絲綢、琉璃器、瓷器等都是千挑萬選的寶物。

如今,法門寺唐塔地宮中出土的大唐珍寶作為文物在法門寺博物館陳列。

在這絢麗多姿的展品中,筆者對其秘色瓷的探析和解讀也只是一家之言。

其目的在于引發更多的人對這段歷史的關注。