匏壺為戰國至漢代流行壺式之一,形似匏瓜而得名,器呈小口、倒喇叭頸、大腹,是盛酒或水的容器。壺體由上小下大的兩個球體聯接而成,有的頸部較長,或直或彎曲,腹部作橢圓形。壺蓋造型考究,多為鳳首狀。質地有泥質陶、印紋硬陶、釉陶、原始青瓷等。1973年山西聞喜邱家莊戰國墓中出土一件陶匏壺,通高30、口徑4厘米,鳳鳥形蓋高9厘米。形似壺,蓋形象一鳥頭。匏,是葫蘆的一種,古代陶器和青銅器中的壺就是從匏瓜造型演化而來。

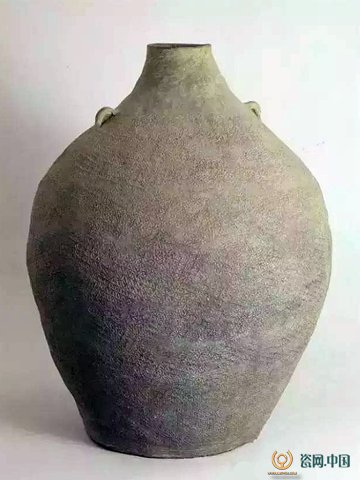

戰國灰陶雙系耳大匏壺 廣東省博物館藏

高52厘米口徑8厘米底徑25厘米,該品為泥質灰陶,小口斜頸、溜肩、深腹圓鼓、平底,頸部兩側有對稱雙系耳,通體滿拍印密集的米字紋裝飾,形體莊重,裝飾樸素。

漢乳丁飾陶匏壺

此類壺仿匏瓜制成,故名,在廣州地區的西漢至東漢前期墓中均有出土,尤以西漢中后期為多,具有顯著的地方特色。此類壺后漸被陶瓶所代替。特點為:小口,圓腹,平底。口內有凸出的三粒蓋托,口外有四個綁蓋的豎形小耳,壺身拍印米字紋至底部,愈往下器壁愈厚。此器具有濃郁的地方特點。

大溪塘山大墓的出土器 原始瓷匏壺

大溪塘山大墓的出土器 硬陶匏壺

(編輯:木木)