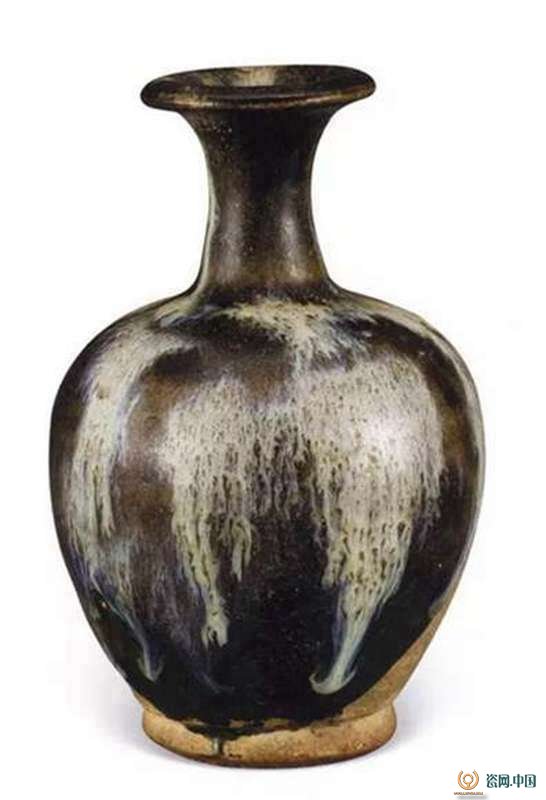

花瓷瓶 唐 高11.6cm 口徑3.8cm 底經(jīng)4.3cm 高梧樓藏

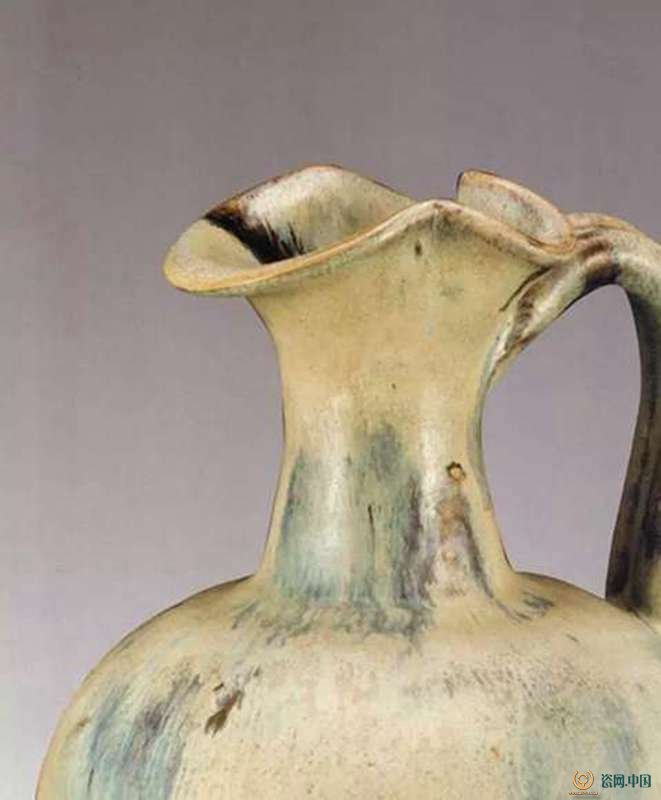

花瓷花口胡瓶 唐 高31.4cm 底徑8.6cm 紅苒精舍藏

花瓷雙系蒜頭瓶 唐 高24.8cm 口徑2.4cm 底徑8.5cm 紅苒精舍藏

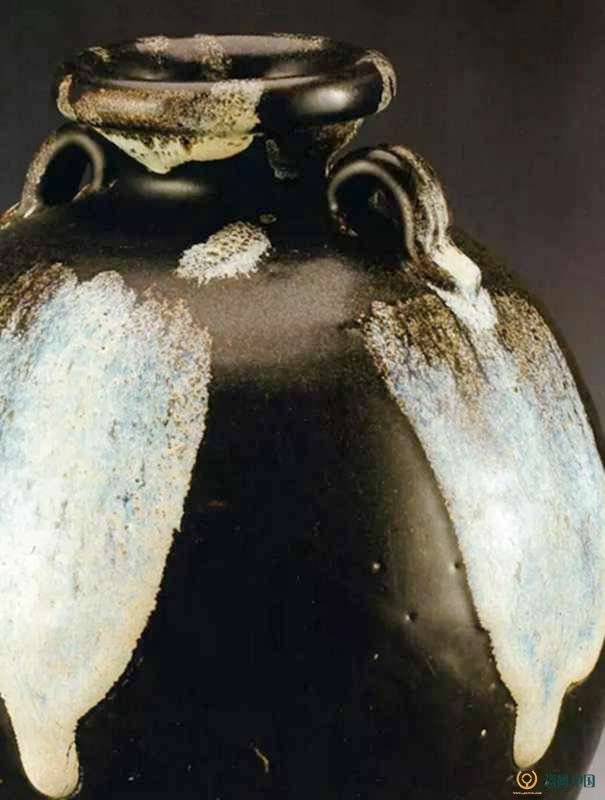

花瓷雙系瓶 唐 高28.5cm 口徑9.2cm 底經(jīng)13.2cm 紅苒精舍藏

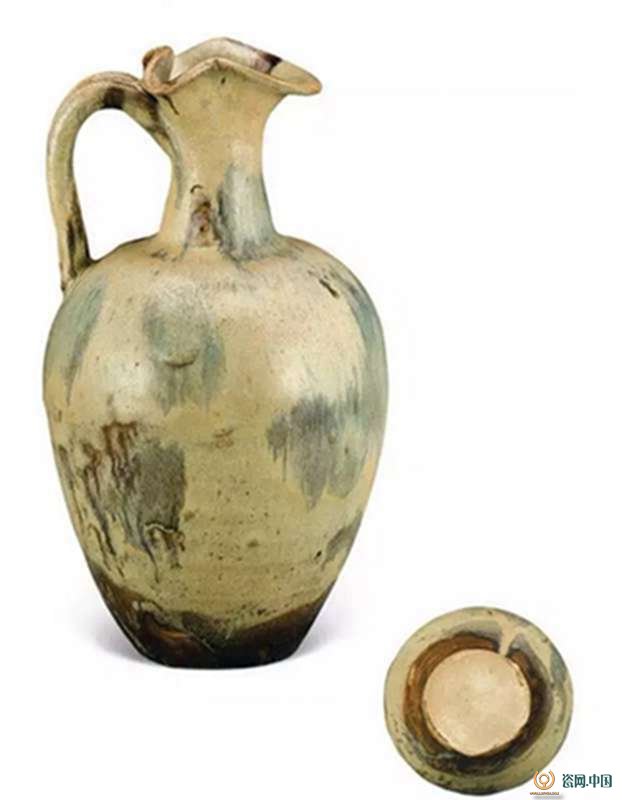

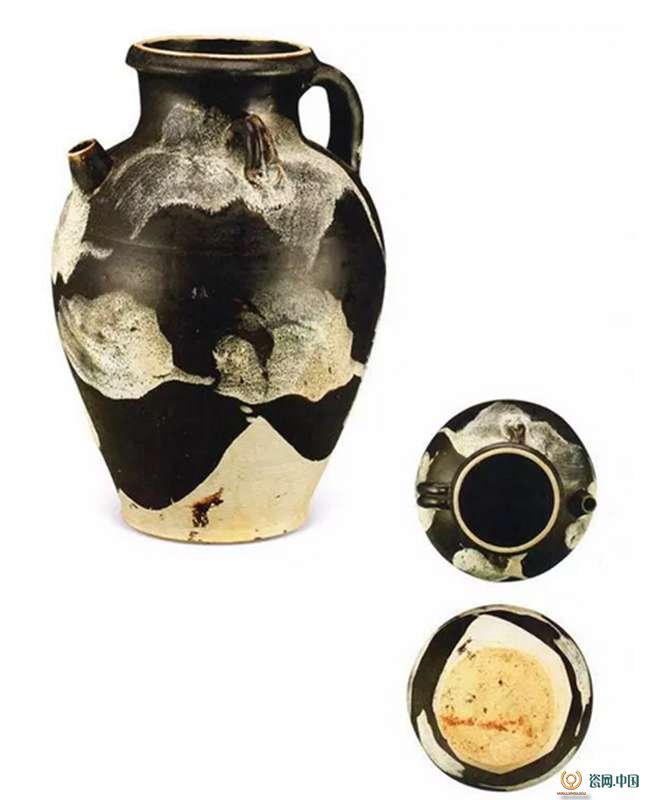

花瓷注子 唐 高32.2cm 口徑1.2cm 底經(jīng)13cm 紅苒精舍藏

唐花瓷

鈞瓷始于唐,初名道玄瓷,后名“花釉瓷”,又名拓釉花瓷和花瓷。這種花瓷由于在黑釉、褐釉,施以呈色不同的釉料,經(jīng)高溫?zé)贫含F(xiàn)出灰藍、乳白色的大塊彩班,或藍、白、綠、灰相間的流紋,形態(tài)各異變化萬千,突破了唐代以前單色釉一統(tǒng)的局面。

唐代“花釉瓷”和宋代“鈞瓷”有相似之處,據(jù)唐人南卓《羯鼓錄》記載“該瓷產(chǎn)于河南魯山”,經(jīng)故宮博物院1977年三次排員赴河南調(diào)查,在魯山段店和禹縣的上白峪發(fā)現(xiàn)了唐代窯址。因禹縣是宋代“鈞窯”的故鄉(xiāng),與唐代“花釉瓷”有著密切的聯(lián)系,后被陶瓷史學(xué)界稱之謂“唐鈞” 瓷。

唐代花釉瓷是我國迄今發(fā)現(xiàn)最早的高溫窯變釉瓷,它以色彩絢麗富于變化而聞名于世,在我國陶瓷發(fā)展史上占有重要地位,它與“唐三彩”并稱唐代兩大彩瓷成就,與“密色瓷”、“唐三彩”共稱唐代三大名瓷,存世量比宋代五大名窯還要稀少。

根據(jù)《中國陶瓷史》記載:“花釉瓷……利用釉的流動,使它出現(xiàn)像窯變一樣引人入勝的藝術(shù)魅力;淋漓酣暢,大膽潑辣,似有意似無意,似有表似無形,妙趣橫生,為后來的鈞釉彩斑開啟了先聲。”

趙青云、許天申在《鈞瓷的興起及其工藝持片》一文中也說:“唐代花瓷出現(xiàn),為宋鈞窯奠定了良好的基礎(chǔ)……鈞瓷在北宋成為五大名窯之一是與唐鈞的引導(dǎo)作用密不可分的。”

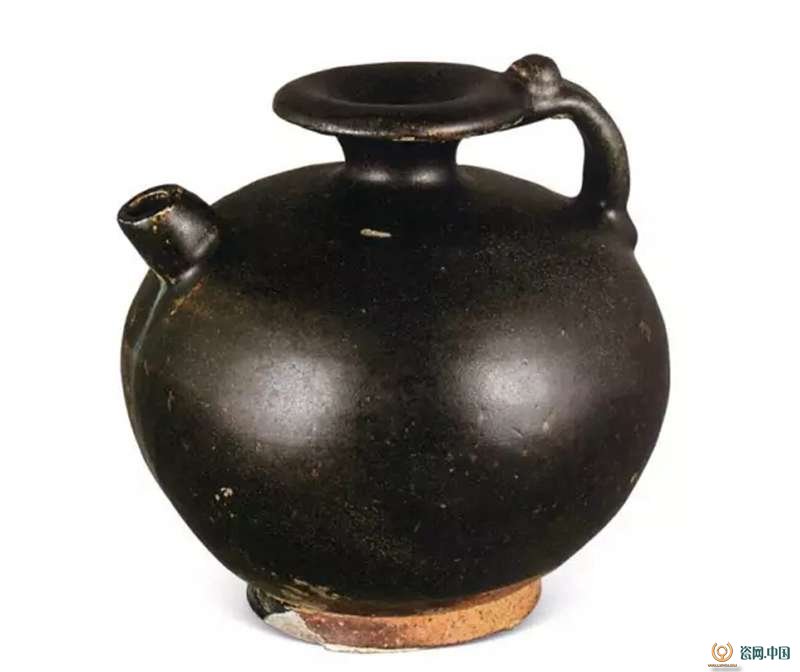

花瓷注子 唐 高15.1cm 口徑7cm 底經(jīng)7.9cm 高梧樓藏