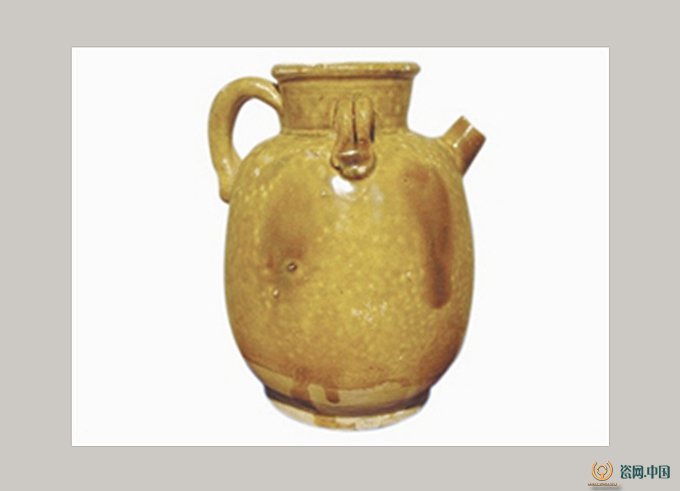

鞏縣窯 黃釉褐彩執(zhí)壺

提到鞏縣窯,人們往往將其與著名的唐三彩聯(lián)系起來(lái),對(duì)該窯燒造的其他單色釉品種卻言之甚少。實(shí)際上,鞏縣窯單色釉黃釉作品與唐三彩相比毫不遜色。其獨(dú)具特色的釉水、粼波蕩漾的色階,是鞏縣窯單色釉瓷器中不可多得的杰作之一。

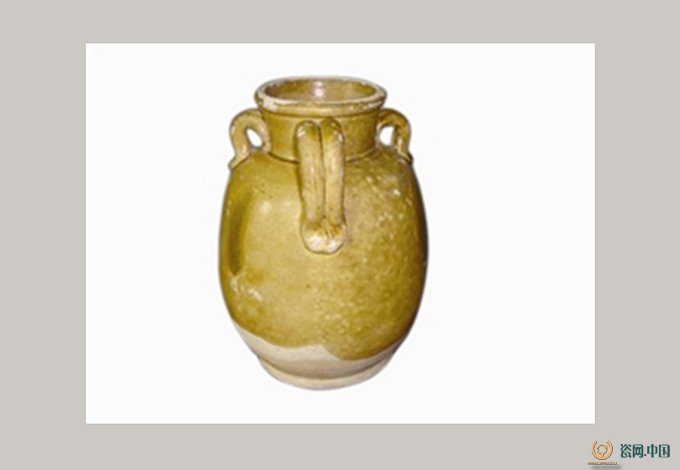

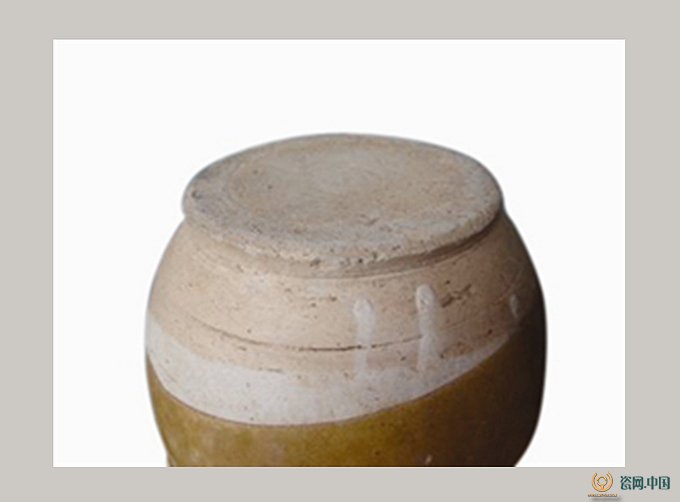

這一件黃釉褐彩執(zhí)壺,就是別具特色的鞏縣窯產(chǎn)品家族中的一員。該執(zhí)壺胎為淺黃,壺體施黃釉,壺身主體部位伴有五處黃釉褐彩,黃釉釉下施化妝土,釉不及脛、足;壺體通高近17厘米,直頸,侈口,唇邊肥厚;壺口外徑7厘米,壺頸高3厘米,寬肩,長(zhǎng)圓腹,肩下腹部漸豐,下腹微下垂,較肩處豐腴;腹高13厘米,脛處內(nèi)收,餅足底,足底邊有較小角度的斜修胎痕跡,底部無(wú)釉;肩腹銜接處有一圓柱型短流,壺的另一面(頸與上腹近肩處)安一雙柱型彎曲成圓弧型的把手(把手較小,只能一指勾拿),另在流與把的中間(肩與頸之間)部位各安一系。

該黃釉執(zhí)壺具有盛唐時(shí)期的審美取向。當(dāng)歷史步入唐朝以后,經(jīng)濟(jì)空前繁榮,國(guó)力強(qiáng)盛,社會(huì)安定,其審美取向有別他朝,極具時(shí)代特征。如唐代的馬俑造型肥碩,男俑外貌雍容,女俑體態(tài)豐滿等。而黃釉褐斑執(zhí)壺就展現(xiàn)了唐人生活的基本特征,他線條簡(jiǎn)潔、比例協(xié)調(diào)、素雅端莊、樸拙大氣,盡顯雍容華貴的審美取向。其周身幾塊褐彩就像大唐美女臉部的彩妝一樣,給人以無(wú)窮的魅力。他豐腴大氣、有姿有色、瑩瑩酥光、端莊美麗,唐人對(duì)美的追求在黃釉執(zhí)壺壺體中得到了充分展示。

黃釉執(zhí)壺是研究唐朝釀造業(yè)和酒文化不可或缺的實(shí)物資料。面對(duì)太平盛世,老百姓把酒言歡,酒文化的發(fā)展印證了唐朝釀造業(yè)的繁榮。正如白居易在他的詩(shī)里寫到:“家未苦貧常醞酒,身雖衰病尚吟詩(shī)”,“莫愁客來(lái)無(wú)供給,家醞香波野菜香”。從白居易的詩(shī)里,視乎已經(jīng)窺視到,老百姓自家釀造美酒當(dāng)時(shí)已經(jīng)成為常態(tài)。釀酒業(yè)的發(fā)展又刺激了釀酒與售酒為一體的酒肆、酒樓、酒家、酒舍的發(fā)展。而作為盛酒器具之一的執(zhí)壺,當(dāng)之無(wú)愧地成了這些店家和老百姓家中必備之物,從一個(gè)側(cè)面揭示了唐朝老百姓的日常生活。

鞏縣窯是唐代重要且規(guī)模較大的窯場(chǎng),他始于隋,盛于唐,衰敗于五代初。鞏縣窯產(chǎn)品較多,除燒制聞名于世的唐三彩外,還生產(chǎn)白瓷、黑瓷、絞胎及黃、綠、藍(lán)單色釉陶瓷。

鞏縣窯黃釉執(zhí)壺與著名的壽州窯黃釉瓷器相比,無(wú)論從其胎、釉及修足方法等方面都有明顯的區(qū)別,且藝術(shù)含量、視角沖擊力較壽州窯產(chǎn)品有過(guò)之而無(wú)不及。從黃釉執(zhí)壺身上所反映的信息,其單色釉釉色不僅呈深淺有序的網(wǎng)狀結(jié)構(gòu),而且壺身主體部位還出現(xiàn)了大塊黃褐彩斑,說(shuō)明當(dāng)時(shí)窯工對(duì)單色釉的掌控技術(shù)已經(jīng)非常成熟。其壺體上濃淡相間網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)的釉面和隨意流淌的幾大塊黃釉褐斑看似不起眼,卻突出了釉面流淌變幻的韻律感、增加了該黃釉執(zhí)壺的藝術(shù)想象力和藝術(shù)感染力,使該黃釉褐彩執(zhí)壺顯得更加?jì)趁膭?dòng)人。