瓷器是中國古代的一項偉大發(fā)明,在漫長的歷史歲月中,勤勞智慧的中國先民們點土成金,寫下光輝燦爛的篇章,為人類文明作出了巨大的貢獻。從我國陶瓷發(fā)展史來看,一般是把“陶瓷”這個名詞一分為二,為陶和瓷兩大類。通常把胎體沒有致密燒結(jié)的粘土和瓷石制品,不論是有色還是白色,統(tǒng)稱為陶器。其中把燒造溫度較高,燒結(jié)程度較好的那一部分分稱為“硬陶”,把施釉的一種稱為“釉陶”。相對來說,經(jīng)過高溫?zé)伞⑻ンw燒結(jié)程度較為致密、釉色品質(zhì)優(yōu)良的粘土或瓷石制品稱為“瓷器”。對中國傳統(tǒng)陶瓷的發(fā)展,經(jīng)歷過一個相當(dāng)漫長的歷史時期,種類繁雜,工藝特殊,所以,對中國傳統(tǒng)陶瓷的分類除考慮技術(shù)上的硬性指標(biāo)外,還需要綜合考慮歷來傳統(tǒng)的習(xí)慣分類方法,結(jié)合古今科技認識上的變化,才能更為有效地得出歸類結(jié)論。

原始的陶瓷(約公元前21世紀):

原始彩陶:

從現(xiàn)有的考古資料來看,斷定中國原始陶器開始于距今七千年左右是不成問題的。最早的彩陶發(fā)源地在黃河流域,龍其以陜西的涇河、渭河以及甘肅東部比較集中。甘肅東部大地灣一期文化,不僅在器形上比較規(guī)整,而且繪有簡單的紋飾,是世界上最早出現(xiàn)的彩陶文化之一。這一時期已出現(xiàn)陶輪技術(shù),制陶術(shù)已成為一種專門技術(shù)。半坡文化的彩陶在略晚于大地灣一期文化,其紋飾也略為復(fù)雜,以幾何紋樣為主。在陜西、河南、山西三省交界地區(qū)為中心的廟底溝文化,彩陶花紋則更加富于變化,以弧線和動感強烈的斜線體現(xiàn)變形的動物形象。日常生活中所常見的魚、鳥、豬以及人類自身都被作為裝飾紋樣。這些紋飾的描繪手法都很生動,布局合理,是原始繪畫的佳作,也是研究中國繪畫史的可靠形象資料。

距今約四千年左右的馬家窯文化,是由半坡文化派生發(fā)展的古羌集團的一個分支。與之相關(guān)的另外兩個支系是半山文化和馬廠文化,是龍山文化之后的又一個輝煌時期。馬家窯文化類型的陶瓷,表面都經(jīng)過打磨外理,器表光滑勻稱,以黑色單彩加以裝飾。裝飾圖案以滿見長,在缽、盤、碗一類的敞口器物內(nèi)側(cè),也都繪有圖案。

上古之民,穴居野處,生活中的工作中心都圍繞著漁獵飲食,所以最初迫切的發(fā)明需要都釜甕之類。陶瓷上出現(xiàn)裝飾,說明人類的生產(chǎn)力水平大有進步,解決果腹問題以外,尚有余力,于是人們開始在滿足最低需求之外,追求美的表現(xiàn)。河西走廊一帶的馬廠類型彩陶,器形一般較小,有的器皿上留有穿系小孔,便于攜帶反映出這一地區(qū)半農(nóng)半牧的經(jīng)濟狀況。而在半山彩陶瓷上則出現(xiàn)了播撒種子的人形圖案,說明農(nóng)業(yè)的發(fā)展和人們創(chuàng)造力的進步。

彩陶顏料的成分,經(jīng)光譜分析表明:赭紅彩中的主要著色元素是鐵,黑彩中的主要著色元素是鐵和錳。白彩中除含少量的鐵以外,基本沒有著色劑。根據(jù)這些分析結(jié)果,有學(xué)者推斷赭紅彩料可能是赭石,黑色彩料可能是一種含鐵量很高的紅土,至于白色彩料可能是一種配入溶劑的瓷土。在彩陶藝術(shù)中最常見的有兩種圖案形式,一種是具象寫實的,一種是抽象幾何形狀的,前者出現(xiàn)得較早,后者出現(xiàn)得稍晚。

彩陶的裝飾圖案非常豐富,常見的紋樣有魚、鳥、蛙、鹿等,還有少量的花卉紋和神人紋。有學(xué)者認為,這些紋飾與當(dāng)時的圖騰崇拜有關(guān),在中國古代的神話傳說中還可以找到這些地區(qū)以魚、鳥為氏族圖騰的痕跡。

在黃河中下游地區(qū)的陶器裝飾中以鳥為主要題材,而在這一地區(qū)的文獻中也有一些以鳥為氏族圖騰的傳說和記載。在仰韶文化晚期彩陶圖案中,有一種被拉長身體的雙頭多足鳥,這種鳥紋常常和太陽紋一起出現(xiàn),表明這種以鳥為圖騰的氏族,也許是崇拜太陽的。在半坡文化晚期的彩陶中,有許多由陰紋和陽紋構(gòu)成的雙關(guān)性圖案,它們具有很強的裝飾效果,表達了圖案互相映襯、虛實相生、對立統(tǒng)一的關(guān)系。

中國的彩陶圖案,則常常是某些動態(tài)的格式,多以弧線、弧形和圓點組成,具有鮮明的動感特征,并且表現(xiàn)出為一種螺旋式的循環(huán)往復(fù)。這些旋紋以反復(fù)不休循環(huán)不已的律動,打破了固定空間的限制。這或許正代表了中華民族的祖先對宇宙、生命最初的認識和體驗。

新石器晚期的彩陶紋是中國最早的大規(guī)模幾何圖案創(chuàng)作時期,這些圖案不僅昭示出中國早期文化的豐富內(nèi)涵,也揭示出當(dāng)時社會生活的某種次序和規(guī)律。同時作為一種造型藝術(shù),這一時期的圖案幾乎奠定了以后圖案發(fā)展的大部分規(guī)則,如常見的二方連綴帶狀裝飾,四方連綴散點裝飾,以及圖案中的對稱法則、均衡法則、對比法則、變化統(tǒng)一的法則,單獨紋樣、復(fù)合紋樣的創(chuàng)作,點、線、面和黑、白、灰的合理運用等等,可以說達到了中國圖案裝飾史上的一個高峰。

彩陶漩渦紋雙耳罐,高37厘米,口徑10厘米。罐口小,圓腹,腹側(cè)安雙還耳,平底,胎成暗紅色。是馬家窯文化的典型構(gòu)圖方式。

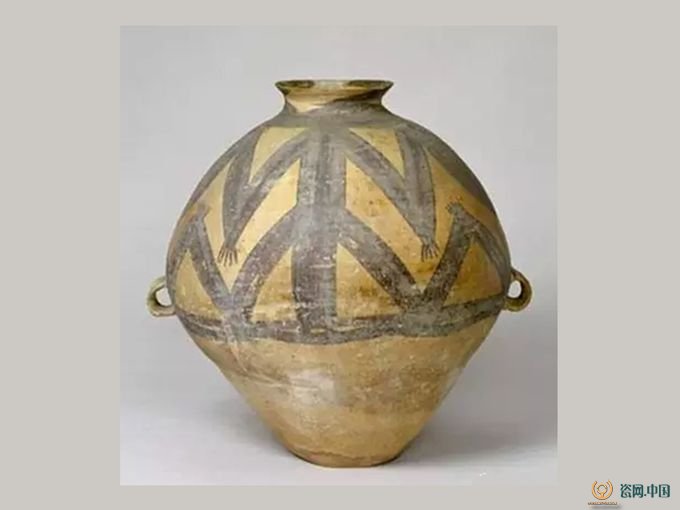

彩陶蛙紋雙系罐,高32厘米,口徑13.1厘米。罐泥質(zhì)紅陶,口外侈,薄唇,球形腹,小平底,腹部兩側(cè)有豎耳,此罐上的變形蛙紋是馬家窯彩陶應(yīng)用較為普遍的花紋之一。

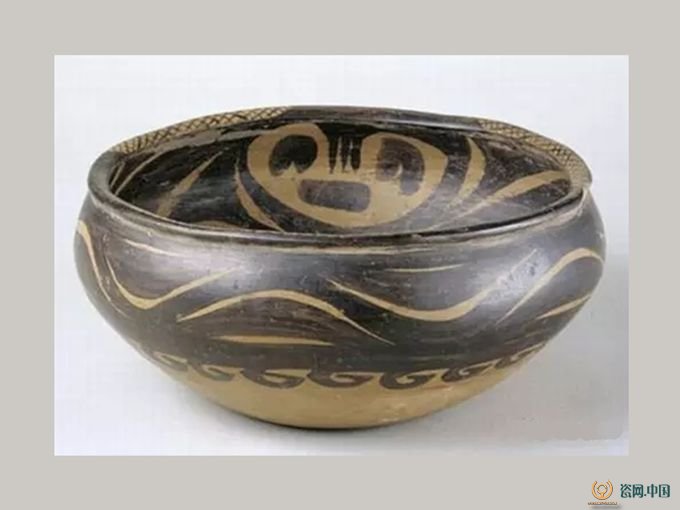

彩陶缽,高9.6厘米,21.3厘米。缽斂口,折沿,鼓腹,腹以下漸斂,小平底。橙黃色泥質(zhì)陶,表面打磨光滑。缽內(nèi)、外及口均以黑彩描繪文飾。缽內(nèi)飾以底為中心的漩渦紋,外壁為波浪紋,口沿為三組菱形網(wǎng)格紋。此器造型飽滿,圖案線條流暢,是馬家窯類型彩陶的典型器。

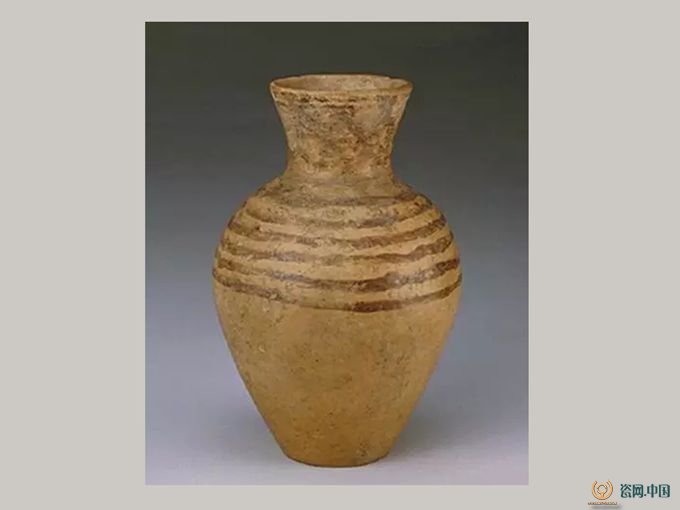

彩陶弦紋陶,口徑8厘米,足徑6.5厘米,高21.5厘米。瓶敞口,束頸,鼓腹,腹下漸收,平底。器表光滑,上腹部彩繪弦紋六周,文飾簡潔明快,樸素大方,有很強的裝飾性。此類弦紋是馬家窯文化中馬家窯類型彩陶常見的文飾。

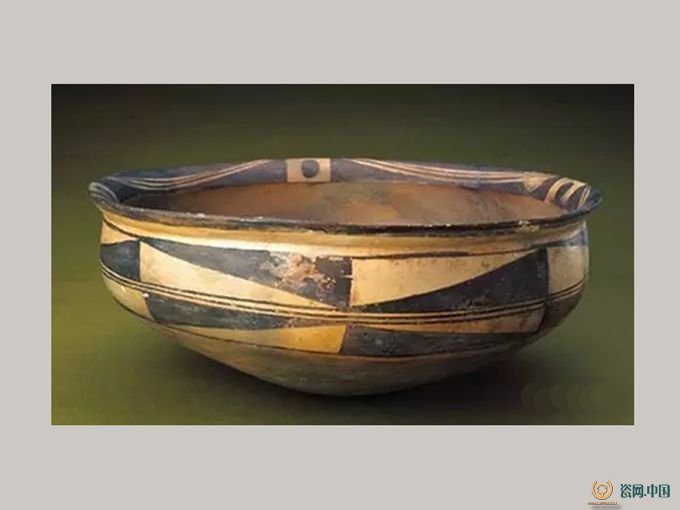

彩陶盆,新石器時代仰韶文化半坡類型,高16.4厘米,口徑37.4厘米。盆折沿,深直腹,圜底。泥質(zhì)紅陶。口沿及外腹部均以黑彩描繪文飾,口沿上描繪以點定位的水波紋,腹部描繪兩層三角形幾何紋,兩層紋飾中三角形的大小及形狀相同,但方向相反。這種三角形紋飾可能是由魚紋逐漸抽象演變而來。此彩陶盆的造型和紋飾具有新石器時代仰韶文化半坡類型的明顯特征。

泥質(zhì)黑陶:

在中國的原始陶器中,除了彩陶,在藝術(shù)上和工藝上取得了較高成就的還有黑陶。黑陶產(chǎn)生的歷史背景正是中國由原始社會向奴隸社會轉(zhuǎn)型時期,無論是宗教祭祀還是祖先祭祀,都朝著一種規(guī)范化、制度化的方向發(fā)展,而社會成員內(nèi)部的尊卑等級也越來越明顯,其政治和經(jīng)濟利益的分配也需要建立一種制度化的行為規(guī)范。

在陶土的運用上,黑陶和彩陶一樣,用的是優(yōu)質(zhì)的細泥質(zhì)陶土。陶器雖然還用手制,但有些部分已經(jīng)從彩陶時期的慢輪制作發(fā)展到了快輪制作,已普遍使用轆轤車,除了耳、鼻、嘴、流、把、足等附件外,器身一般都用輪制。這樣不僅能使器身的造型更加規(guī)整,而且使器壁厚薄均勻,甚至制作出了薄如蛋殼的黑陶。黑陶的器面修飾,采用表面磨光的技法,在陶坯將干未干時,用礫石或骨器在表面壓磨,燒好后的黑陶表面光亮如漆。

黑陶的出現(xiàn)與燒窯技術(shù)及窯爐氣氛的改變有很大關(guān)系,用含鐵質(zhì)成分多的陶泥造成的陶器,在氧化焰氣氛下燒成后呈紅色或褐色,在還原焰的氣氛下則呈黑色。原始的燒成方式,是當(dāng)窯火燒到一定溫度后,將出煙道堵塞,讓窯室里充分缺氧,讓陶土里的鐵元素還原,最后燒出的陶器由于煙熏和鐵元素還原,就變成了黑色。這種燒成方式需要陶窯達到一定溫度,技術(shù)上要掌握一定的火候。黑陶時期的燒窯技術(shù)比以前有了提高,燒窯方式也更加多樣。據(jù)測定,黑陶的窯爐能達到1000℃的高溫,而一般彩陶的窯火則在800℃左右。

首先從裝飾風(fēng)格上說,一方面黑陶的黑色表面材質(zhì)不適合彩繪裝飾,另一方面復(fù)雜的器型構(gòu)造也不適合進行彩繪裝飾。在實用型的黑陶器物中,大多為素面磨光,這是一種非常典雅、精致的裝飾;而除磨光外,還利用快輪轆轤的便利,在器身上劃出或堆出凹進去或凸出來的各種弦紋,這些弦紋不僅起到了將器物分割為不同部位的作用,也是一種美麗的裝飾,從而構(gòu)成了黑陶的藝術(shù)風(fēng)格——彩陶時期那種亢奮、激越、充滿自由想象的圖案裝飾,被嚴謹?shù)摹⒅刃蚧摹O其規(guī)則化的弦紋裝飾所代替;那種紅黑黃的熱烈色調(diào),也被莊重單一的黑色所代替。那些在黑陶器皿,尤其是高足杯上反復(fù)出現(xiàn)的充滿節(jié)奏、旋律、運動的弦紋,表現(xiàn)出一種經(jīng)過反復(fù)提煉的程式美。如果說彩陶藝術(shù)更多地表現(xiàn)為一種激情的美,那黑陶藝術(shù)則更多地表現(xiàn)為一種理性的美。彩陶藝術(shù)是以其圖案的裝飾美取勝的,黑陶藝術(shù)則是以其造型的變化美來取勝的。

黑陶高柄杯,口徑7厘米,足徑6厘米,高15厘米。杯敞口,束腰,高柄足外撇,平底。杯身有凸出的弦紋為飾,高柄中空,柄外壁鏤三孔。因采用了輪制方法,器壁較薄,素面磨光,配以鏤空等多種工藝手法,制作十分考究,是一件精致的飲酒用具。

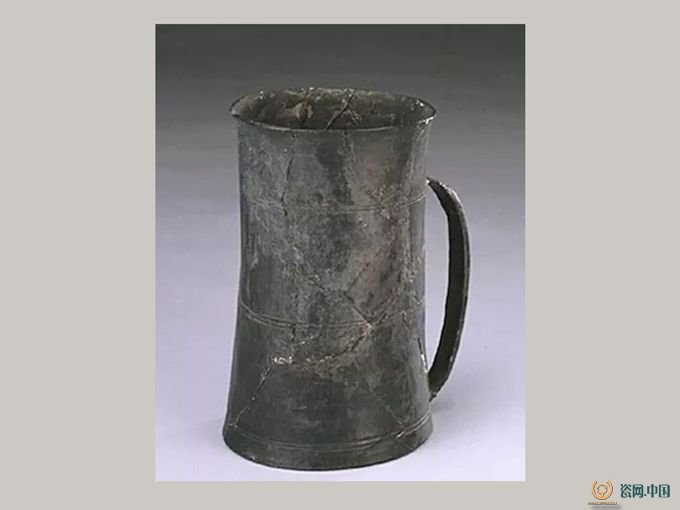

黑陶單把杯,口徑8厘米,足徑8厘米,高12.5厘米。杯呈筒形,腹間微收,平底,杯身一側(cè)有扁形把,便于持拿。杯為輪制而成,杯身均勻地分布三道弦紋。此杯具有龍山文化黑陶的典型特點,器表漆黑如墨,器壁薄如蛋殼,反映出當(dāng)時制陶工藝已達到較高的水平。

紅陶鬹,高39厘米,口徑11.9厘米。鬹胎為泥質(zhì)紅陶,沖天長流,細長頸,三個大袋足分襠而立,頸與后袋之間附一個麻花狀扶手,便于提拿。鬹是龍山文化最具有特色的器物種類之一。此鬹為龍山文化陶器中的精品。

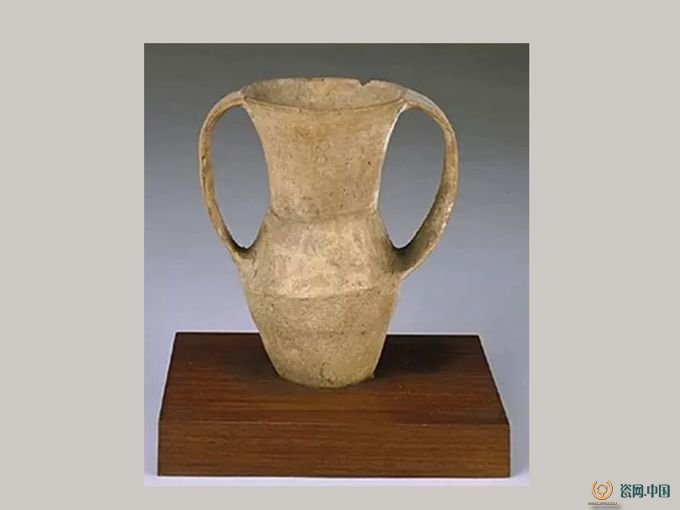

紅陶雙耳罐,口徑8厘米,足徑4.5厘米,高12.2厘米。罐泥質(zhì)紅陶,手制而成。敞口,束腰,折腹,平底,口沿至腹部有對稱的單扶耳,器物無紋飾。齊家文化陶器多為素面,彩繪極少。此罐造型優(yōu)美,設(shè)計巧妙,制作精致,具有使用價值。