唐代文化不僅是中國最燦爛的黃金時代,也是當時世界性文化。之所以如此,在于她的兼融并包的開闊胸襟。在我國陶瓷史上,繼青瓷、白瓷之后,長沙窯成為彩瓷系列唯一的具有代表性的瓷窯。它的崛起,與安史之亂,以及北人南遷和南方經濟文化的興旺發達有著必然聯系。其時間大致相當于8世紀后半期,即安史之亂之際。9世紀中期(即元和至大中年間),長沙窯發展到鼎盛時期,至10世紀(即五代十國時期)趨向衰落。長沙窯的藝術水平雖參差不齊,卻是繼敦煌石窯發現后,又一研究唐文化的重要發現。

長沙窯是1956年才發現的唐代古窯址,從窯址所出土的瓷器及殘片可分析,長沙窯瓷器的胎,比較松軟,呈黃灰色,內含雜質,工匠為求器面的平整,施釉之前,往往加一層化妝土,以求釉面光滑,所以胎釉燒結不甚緊密,會有剝釉及細開片的出現。 還有,多層保護釉也是一大特色。

主要器型有壺、罐、水注、碗、盤、碟等日常器物較多。以平底或餅底為主,還有較多的動物、人物的玩具或哨子。釉色有青、黃兩種,晚期出現白釉。

最具代表性長沙窯關鍵字有:短直頸、喇叭口、扁平雙并系把手、八角棱短流、模印貼花、圓形塊狀褐斑、釉下彩繪(嚴格來說,花鳥等精細圖案屬釉下彩繪、連珠紋等都屬釉上彩或釉中彩)、書法文字。

從中國揚州開始,沿著陶瓷之路的各地港灣遺址,都發現了長沙窯瓷片,而以位于湖南長沙銅官鎮的窯址最重要,這一唐代主要燒制貿易瓷的窯口,始為世人所認識。中國釉下褐彩的出現,約在六朝的青瓷業已發現,后來湘陰窯首先采取塊狀褐彩、點狀褐彩的裝飾手法,隨后長沙窯大量使用,并從一彩、二彩發展為三彩,開展出瓷器釉下三彩的新式技法,并成為唐代出口貿易瓷的大宗品類。

古岸陶為器,高林盡一焚。

焰紅湘浦口,煙濁洞庭云。

“石渚”,就是指長沙窯的所在地。詩中描寫長沙窯在燒制陶瓷時,煙火沖天,十分壯觀。

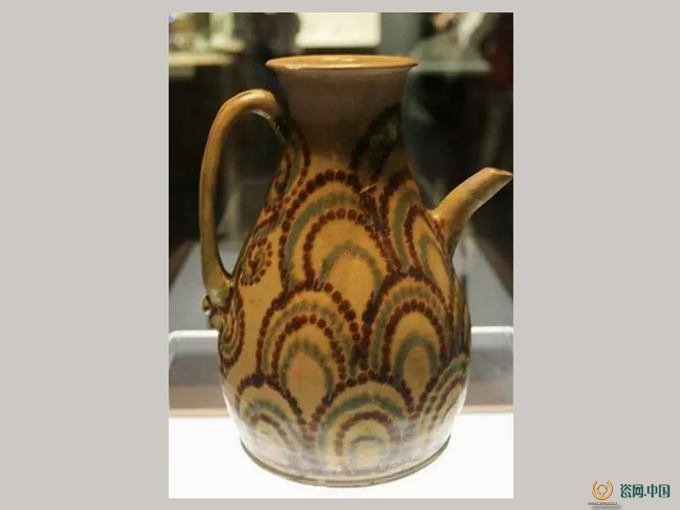

青釉褐綠彩山巒紋瓷壺

此件執壺,唇口,曲頸溜肩,腹部下重,前有管形流。所飾褐、綠聯珠紋繪成的重疊山巒。

以圓圖形相接,綴聯組成多種圖案的聯珠紋,是南北朝時期通過中亞傳入西域和我國中原地區的。

唐朝經貞觀之治、開元之治后,社會經濟繁榮,西亞文化也隨之傳入中土,逐漸融入唐朝文化。長沙窯瓷中豐富的異域文化,促進儒家、佛教、伊斯蘭教文化三者相融共處。這件執壺上的聯珠紋,可以看成是西亞文化被中土文化吸收,與中國傳統繪畫結合后,創造出新穎的圖案。

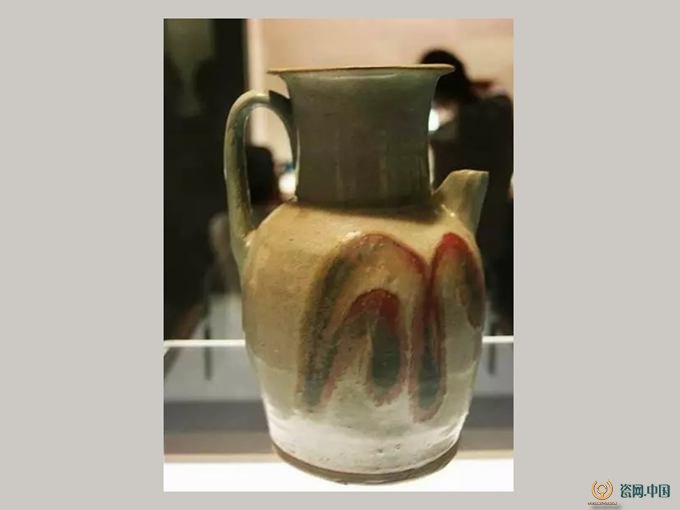

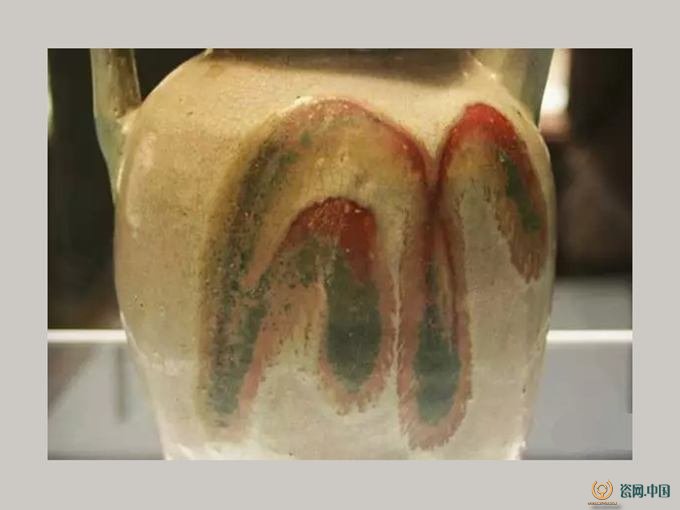

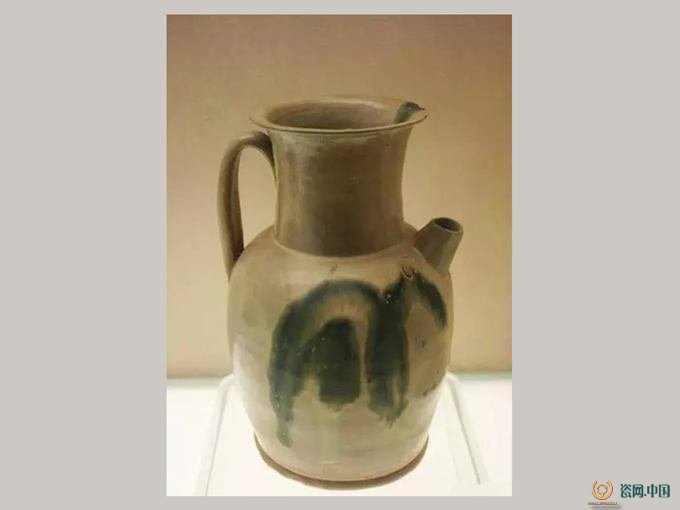

白釉紅綠彩瓷壺

有人說,長沙窯銅紅的燒造成功,開創了彩瓷的新紀元。

此件白釉紅綠彩瓷壺器形較高大,釉色乳白,紅綠彩呈色鮮艷、純正,寫意畫面抽象、飄逸,其圖案既像飄動的彩帶又像起伏的山峰,雖是寥寥幾筆,卻把人們帶入無盡的遐想空間。

紅綠彩的著色劑為氧化銅,銅在氧化焰中呈綠色,在還原焰中呈紅色。在一件瓷壺要同時燒制出紅綠兩色、且都要呈色純正,其火候和窯溫把握難道是很大的,因此它十分珍貴難得。

白釉紅綠彩瓷壺

長沙窯胎質疏松,下筆有如宣紙,漂亮的暈彩。

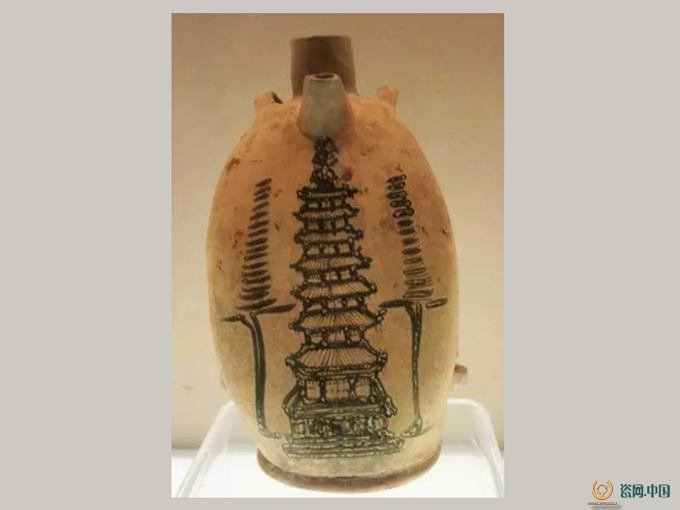

青釉綠彩塔紋瓷背壺

小口、扁腹。兩側各有兩系。正面繪七級佛塔,兩邊樹木高聳入云,反映出“天下名山僧占盡”的佛教盛況。

佛塔,亦稱寶塔,還有稱為浮屠。塔的層數一般為單數,如三、五、七、九層…所謂救人一命,勝造七級浮屠,七級浮屠指的就是七層塔。

醬釉雙魚瓷壺

仿金屬制品。造型由兩條魚組合而成,兩側有直穿式紐,可知其為背壺。

這種酒壺當時稱之為“榼”kē 。

唐人的飲酒詩中多有用“榼”字的。壺與瓶是清楚的,白居易有首《招東鄰》中也有“榼小二升酒,新簟六尺床”的詩句。從白詩中可以知道他飲酒時用的是“瓷榼”,而且“小瓷榼”能盛“二升酒”,折合成現行公制升,唐代二升的酒是1.2公升。實測一下,大約也就是長沙窯一般酒詩瓶的容積。

白居易的《家園三絕》:

“籬下先生時得醉,甕間吏部暫偷閑。

何如家醞雙魚榼,雪夜花時長在前。”

其中提到了有雙魚形象的榼,也像是描寫長沙窯的器物,因為雙魚形象的盛酒具在長沙窯的壺、瓶中有兩種,一種是雙魚瓶,在流的正下方有雙魚形的貼塑裝飾;另一種是雙魚壺,兩條翻躍挺立的鯉魚,魚體肥碩,魚嘴被巧妙地塑成壺口,兩邊多半還有背帶的穿紐,其實無論是雙魚瓶還是雙魚壺,都可稱為雙魚榼。

白居易的另一首《東城晚歸》中又提到其他形狀的榼“一條邛杖懸龜榼,雙角吳童控馬銜。”這次不是雙魚而是龜形的能懸提的榼,也像長沙窯諸多壺、瓶中的一種。龜榼似乎就是穿背帶的扁壺,可能由于形狀如龜而得其名,易于提攜,是長沙窯的壺、瓶中常能見到的一種。

(唐宋以前的古人稱“壺”和“瓶”,與我們今人“壺”和“瓶”的稱呼正好相反。古人所謂的“壺”和今人稱之為“瓶”的形象相似;反之,唐朝人稱之為“瓶”的器物上卻有柄曰“鏨”,有嘴曰“流”,與今天的“壺”的形象相差無幾。)

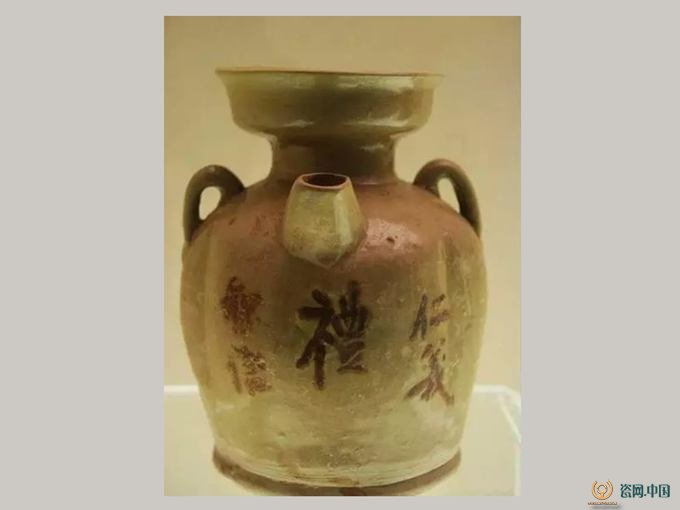

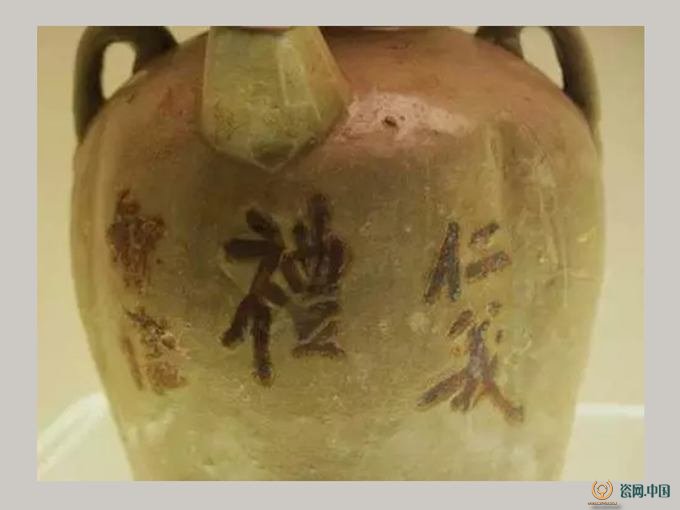

青釉褐彩題字壺

“仁義禮智信”為儒家所提的五常。

仁者,人二也。指在與另一個人相處時,能做到融洽和諧,即為仁。

義者,人字出頭,加一點。在別人有難時出手出頭,幫人一把,即為義。

禮者,示人以曲也。己彎腰則人高,對他人即為有禮。因此敬人即為禮。

古之禮,示人如彎曲的谷物也。只有結滿谷物的谷穗才會彎下頭,禮之精要在于曲。

智者,把平時生活中的東西琢磨透了,就叫智。

信者,人言也。遠古時沒有紙,經驗技能均靠言傳身教,故而真實可靠。

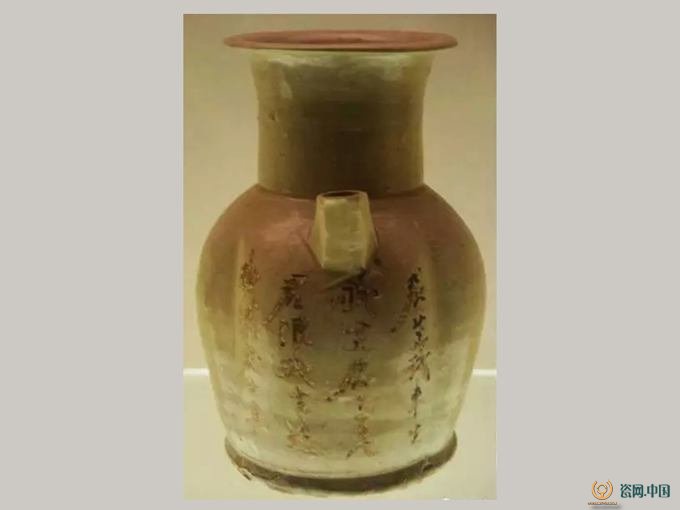

青釉褐彩題字壺

蓬生麻中,不扶而直:蓬昔日長在大麻田里,不用扶持,自然挺直。

比喻生活在好的環境里,得到健康成長。

出處: 《荀子·勸學》:“蓬生麻中,不扶而直,白沙在涅,與之俱黑。”

青釉褐彩詩文壺

“君生我未生,我生君已老君恨我生遲,我恨君生早”作者可能是陶工自己創作或當時流行的里巷歌謠。表達老少情愛或忘年之交。

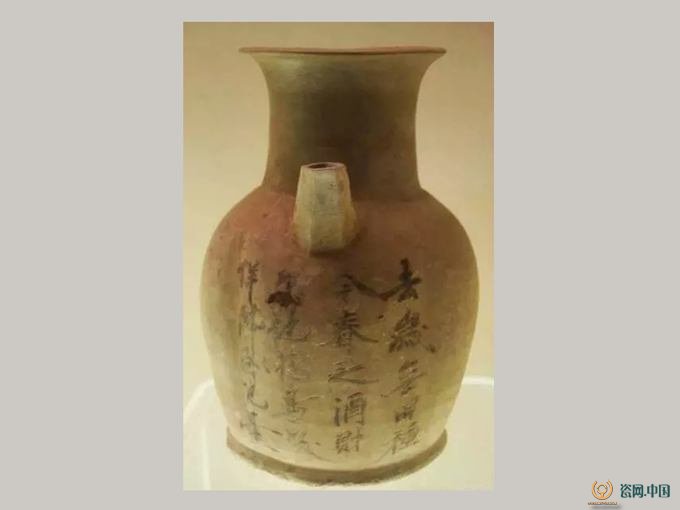

青釉褐彩題字壺

反映唐代酒文化的酒壺。這件壺的詩文爽口、書道遒勁。壺為瓜棱形腹,粗頸短流,背部裝有一執手。以褐彩在流下腹部題寫詩文一首:“去歲無田種,今春乏酒財,恐他花鳥笑,佯醉臥池臺。”詩為《全唐詩》卷八五二張氳(yūn)《醉吟三首》之一。張氳為晉州人,學道不娶,武后及玄宗時屢召不赴。嘗寓李嶠家十余年,棲息洪崖古壇,自號洪崖子。

前兩句是說因為無田耕種,所以現在連打酒的錢都沒有了。古代農業社會,人們一旦失去賴以生存的土地,就會陷入貧窮的境況,想要買杯水酒解愁,要點散碎銀子都感到缺乏。接下來再看后面兩句,如今落得這般下場,不止是要躲避世人的鄙視,以至怕遭到自然界中純潔美麗的花鳥的嘲笑,詩人就只好假裝喝醉了酒,睡在池臺邊,欺人騙世。這首詩的真實目的是要諷刺社會,詩人認為這一切都是由社會造成,表現出對統治者的極度不滿。

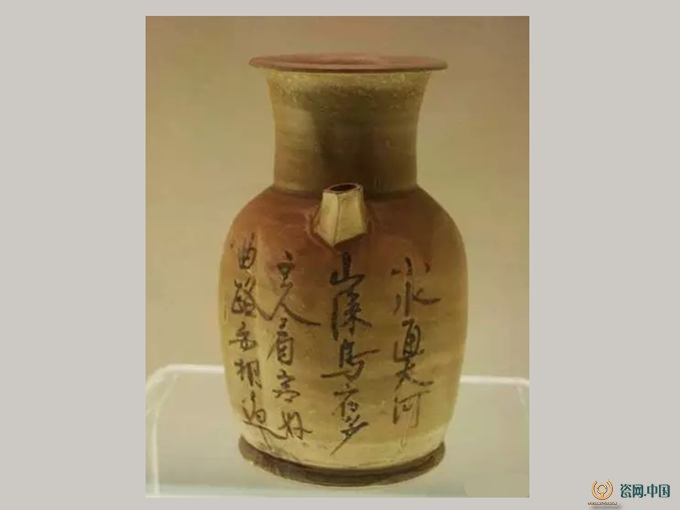

青釉褐彩題字壺

小水通大河,山深鳥宿多。

主人看客好,曲路亦相過。

潺潺的小溪最終流入大河,深山的鳥兒都棲息在大樹上。由于主人對前來投宿的客人招待得非常熱情周到,以致小店的客人絡繹不絕,賓客云集,主人發自內心的喜悅之情。

最后一句寫出了客人對名店的羨慕、選擇以及名聞遐爾的名店效應,故“曲路亦相過”是指客人轉彎繞道甚至是遠道來投宿的一種景象。

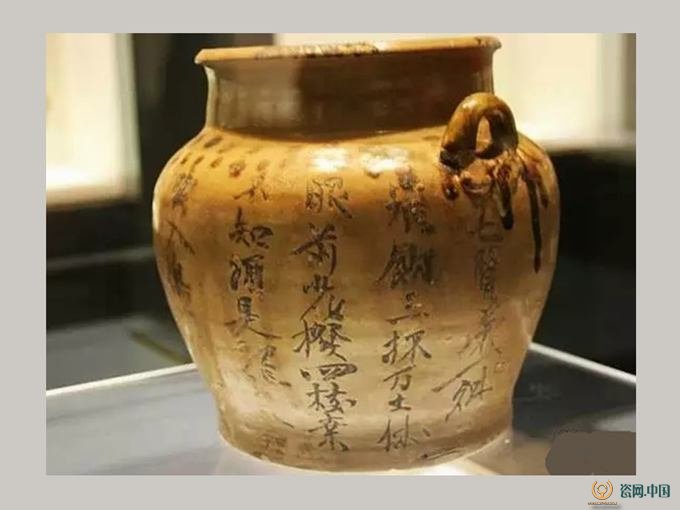

青釉褐彩“竹林七賢”詩文瓷罐

此件罐飾詩書畫于一體,在長沙窯瓷中僅見,也是至今見到的唐代瓷器中唯一的一件。

罐直頸,口唇外卷,腹部外鼓,平底。腹部有兩個對稱的半圓形系,飾褐綠點彩兩周,腹部一面以褐彩繪兩高士相對而坐。高士頭戴高山冠,身著寬衣長袍。另一面書七言詩一首:“須飲三杯萬士(事)休,眼前花囗四枝葉。不知酒是黃泉劍,吃入傷(腸)中別何愁。”畫與詩之間題有“七賢第一組”5字。底部施釉,長沙窯壺、罐類產品底部一般不施釉,這件施釉,可見當時就已對此器相當看重了。

“七賢第一組”顯然是指畫中人物而言,據此而推當有第二、三組等同類器物。

“七賢”,即晉代七位名士:阮籍、嵇(jí)康、山濤、劉伶、阮咸、向秀和王戎。

史載“竹林七賢”放蕩不羈,常集于山陽(今河南修武)竹林下,狂歌縱酒,肆意酣暢。其中劉伶自謂:“天生劉伶,以酒為名,一飲一斛,五斗解酲” 。阮咸飲酒每次與宗人共飲時,總是以大盆盛酒。魏文帝司馬昭欲為其子娶阮籍之女,阮籍借醉60天,使司馬昭沒有機會開口,逐作罷。以他們的形象繪于酒罐,并題酒詩于上,作為酒器推銷廣告是再合適不過了。

罐的用途應有多種,儲酒當是其中之一種,長沙窯這件儲酒罐口沿外卷,當是便于封酒之用。啟封后,酒未飲完,還可以嚴封保存,待以后再開封。

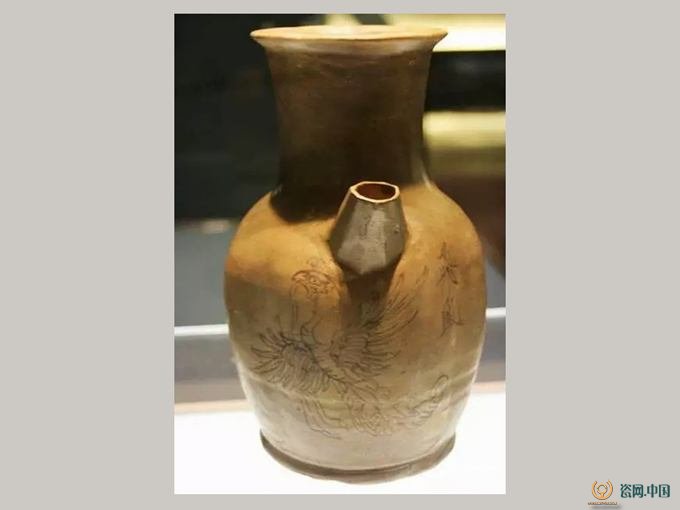

青釉褐彩“飛鳳”瓜棱形瓷壺

獨具特色的唐代白描畫,壺上提“飛鳳”的,此為僅見。龍鳳均是中國古代的神話動物,是吉祥的象征。鳳又多寓意女性,唐朝女性幾度預政,對鳳尤為信奉。武則天當政后便將權力最重的中書、門下省改為鳳閣鸞臺。唐代為皇陵看風水時,“見到金粟山崗有龍盤鳳翥(zhù)(翥,即向上飛之意)之勢”便認為是理想的墓地。

唐詩歌中描寫飛鳳的詩文也很多。壺上的圖案畫成飛鳳正是一種時尚。

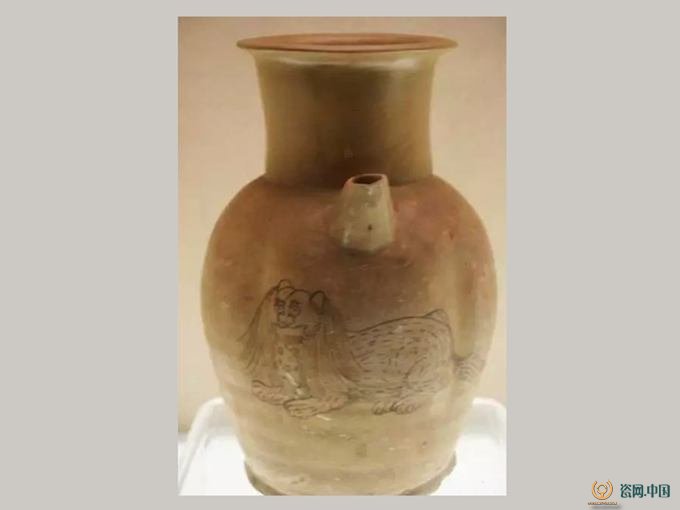

青釉褐彩臥獅瓷壺

唐代的“素描圖”,一只雄獅子躍然壺上,雙眼注視前方。

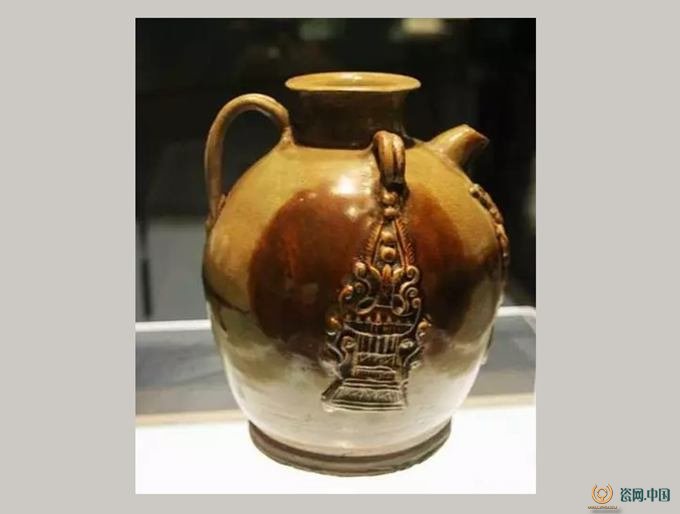

褐斑貼花人物舞蹈瓷壺

舞人沒拍到,不好意思。只有一方形塔建筑。

模印貼花實際上是一種淺浮雕裝飾,它在器物裝飾上起著畫龍點睛的作用,長沙窯窯址中出土了不少貼花的印模,模印貼花一般與青釉褐斑相配,除此之外,就是單色青釉,不見其它彩繪,這可能是為了更加突出主題裝飾,貼花內容有舞蹈人物、植物花卉、家禽動物等。

三彩瓷杯、碟、碗

在乳白釉上,飾綠、褐、黃彩,渾然天成,似大理石紋。

唐長沙窯雙鳥紋枕

此件瓷枕面以黃綠兩彩彩繪雙鳥及羽狀的葉紋,線條十分纖細,但筆觸流暢自然,充滿著盎然的生命力,彩繪工匠的繪畫功力極為不凡,堪稱唐代民間藝術的代表作。

枕是人類生活的必需品,它能使人們在就寢時頭部舒適、從而使大腦得到更好的休息。南方夏季天氣炎熱,高溫持續時間長,寢具以涼爽為宜。于是瓷枕就出現于人們的日常生活之中。瓷枕在我國有比較長久的歷史,它的出現最最遲不會晚于南北朝,唐代已有許多瓷窯生產,長沙窯就是其中之一。

綠釉帶柄瓷勺

舀水用具。缽形加流及柄,柄中空可裝木棒把手,長沙窯中勺僅此件。

黃釉龍柄瓷壺

龍形鋬手,上半部先施褐釉,再整體上一層淺黃透明青釉。少見。

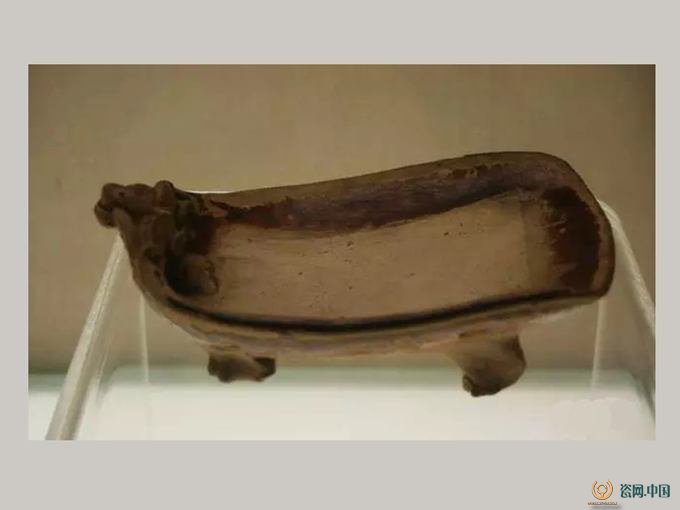

褐釉獸座箕形瓷硯

硯如箕形,獸首蹄足。

硯是由原始社會的研磨器演變而來的,又稱研。東漢以后,才拋開研石,自成一體。六朝至隋最突出的是瓷硯的出現,由三足而多足。唐代常見箕形硯樣式,形同簸箕,硯底一端落地,一端以足支持。宋代以長方形抄手硯為特色,硯底挖空,兩邊為墻足,可用手抄底托起。

隋唐時期,制硯的工藝有相應的發展。硯的造型由圓形單純的三足式,出現了圈足、多足、辟雍硯等。最享美名的突出形制是兩足箕形硯。初唐,箕形硯四邊微弓,較為圓渾敦美。晚唐,漸趨秀挺,四邊微凹。箕形硯有圓首、方圓首、花瓣首等形式,又有石質或陶、瓷之分。

青釉褐綠彩羊形燭臺

造形奇特,鏤空,有脫釉。

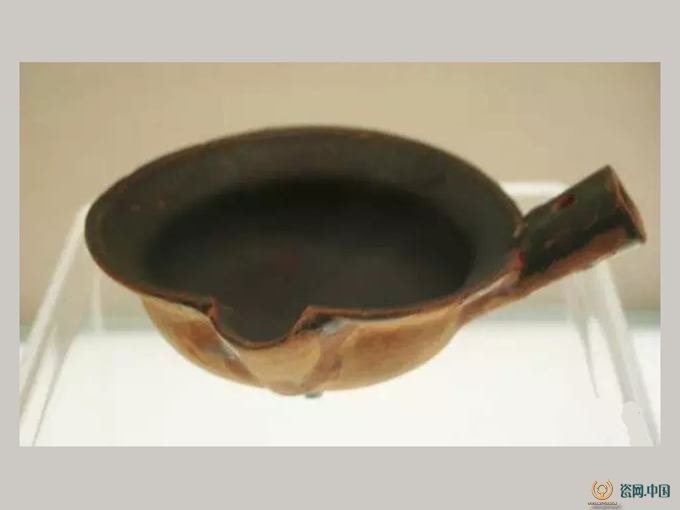

擂缽

未施釉,在坯胎尚未干透之際,用錐或其它稅器劃一朵五瓣花紋,內劃細網格紋,花蕊為旋渦紋。

擂缽為制作擂茶的器具。內側有很多由缽底向缽口呈發射狀的紋路(其粗糙程度是為了擂茶過程中增加摩擦力),以擂棍搗磨芝麻、豆子、茶葉等,制作清香爽甜的擂茶。在湖南益陽、常德可見。

唐代印花模具

模印貼花,是先用泥片在印模上印出花紋,然后趁半濕未干之際粘貼在壺罐等器物的外壁,并在粘貼處加飾醬褐色塊狀釉裝飾。

長沙窯褐色彩斑貼花器物紋飾特點如下:紋樣由模印制成,貼飾于器表,紋樣突出器表這一點是模仿金花銀器紋飾的立體效果。在貼花紋飾上再罩以褐色斑塊,且斑塊的大小一般皆與貼花紋樣一致,這是模仿唐代銀器的局部鎏金。

長沙窯模印貼花還受到北方唐三彩的影響。貼花裝飾在我國南北朝時期北方瓷器上就已流行。入唐以后,瓷器與三彩器上尤為多見,長沙窯不是簡單地模仿,而是有所創新,即在執壺、罐等器的腹貼上紋樣后,再在紋樣上施一層泥漿一樣的彩料,然后施以青釉入窯燒制。這種貼花器出現后便受到世人的青睞,不僅行銷國內市場而且還遠銷國際市場。把低溫色釉貼花裝飾變為高溫釉下彩貼花,這是長沙窯在中唐時期引進,吸取以鞏窯為代表的北方制瓷技術取得的又一成就。

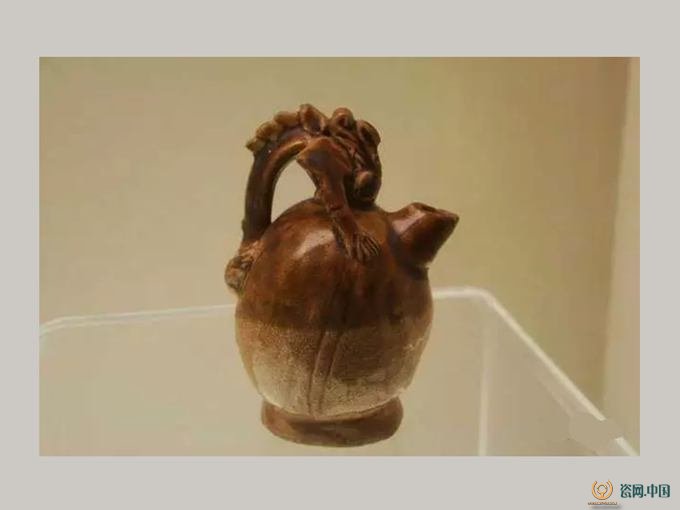

動物瓷玩

是長沙窯的重要種類。可系于脖上,或可吹奏,造型渾圓,神態栩栩如生,十分可愛。

大多用手捏制而成,造型千變萬化,趣味十足。用途也不盡相同,比較常見的有雀鳥、貓頭鷹、大象、烏龜、青蛙、兔子、小羊、小狗、獅子、猴、鴨、魚、各種變形動物、各類人物等。

根據用途來決定它的形制,大概可分為三個類別:

一是哨類:以雀鳥、貓頭鷹、象、兔、羊等為多,這類玩具均空腹,腹部一般鉆有三個圓形小孔,造型生動有趣,猶如古塤,可吹奏許多樂曲。

第二類是玩具兼鎮紙,這類是實心腹,在玩具底部都有一塊方形或圓形底板,這類以獅、獸為多,既可做玩具陳設品、又可作鎮紙之用。

第三類為普通玩具,其中包括獅、駱駝、象、馬、騎馬俑、獸頭、女人頭、男人頭、戴笠俑、婦嬰俑等。

工匠們極力刻劃動物的活撥可愛之處,讓天性活潑可愛的孩童產生共鳴,以贏得小孩的喜愛。

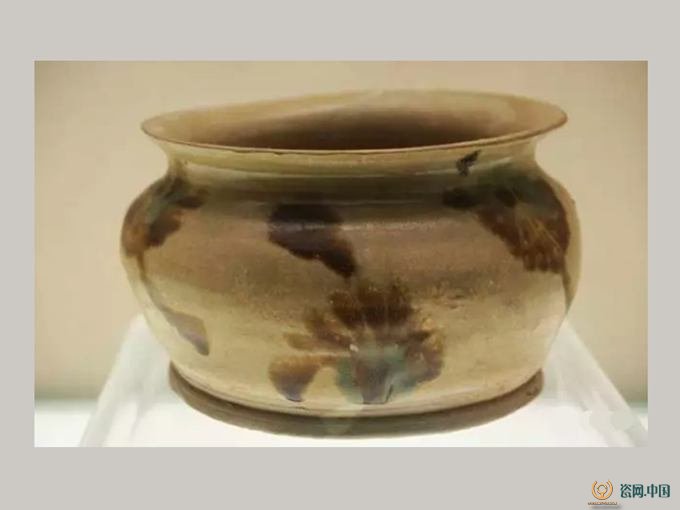

青釉褐綠彩瓷缸

敞口、束頸,施青釉,飾褐綠彩菊花。