甘肅省臨洮縣城西南約十公里的洮河西岸,有個(gè)普通的村莊叫馬家窯村。1924年7月,瑞典考古學(xué)家安特生在此發(fā)現(xiàn)了幾千年前的古文化遺存,其中以絢麗的彩陶為顯著特征。從此,以該地命名的馬家窯文化和甘肅彩陶聞名遐邇,迅速走進(jìn)世界各地博物館及歷史、考古學(xué)領(lǐng)域。

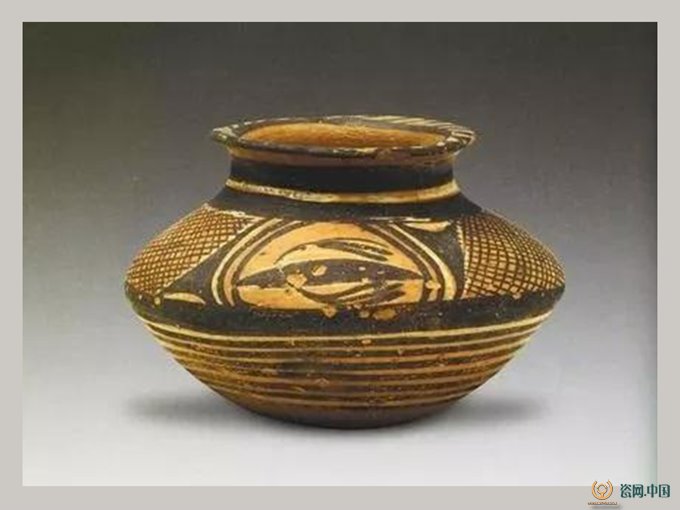

網(wǎng)紋鳥(niǎo)紋彩陶罐

馬家窯遺址的發(fā)現(xiàn)和命名

是什么機(jī)遇讓一個(gè)外國(guó)人發(fā)現(xiàn)了馬家窯?瑞典人安特生本來(lái)是個(gè)地質(zhì)學(xué)家,1914年,受北洋政府之邀請(qǐng),擔(dān)任農(nóng)商部的礦政顧問(wèn),協(xié)助尋找礦藏。后因時(shí)局混亂,在當(dāng)時(shí)政府有關(guān)部門的批準(zhǔn)下,改為尋找古生物化石和古文化遺存。1921年,他在河南省澠池縣仰韶村進(jìn)行了我國(guó)第一次考古發(fā)掘,發(fā)現(xiàn)了我國(guó)第一支含有大量彩陶的新石器時(shí)代文化——仰韶文化。

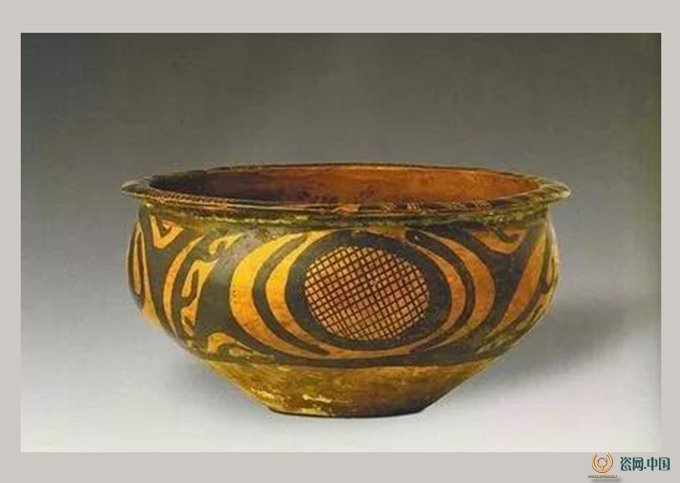

勾曲圓圈網(wǎng)線紋彩陶盆

安特生當(dāng)時(shí)認(rèn)為:仰韶文化與中亞地區(qū)安諾和特里波列文化的彩陶有較多相似之處,可能存在自西向東的傳播。因此,為了尋覓彩陶文化的源頭,他不辭艱辛,在兵荒馬亂的1923年,逆黃河而上來(lái)到甘青地區(qū),進(jìn)行考古調(diào)查與發(fā)掘。在這里,他先后發(fā)現(xiàn)并發(fā)掘了臨洮辛店、馬家窯、寺洼山,廣河齊家坪、半山,民和馬廠、民勤沙井等著名古文化遺址,并驚喜地發(fā)現(xiàn),這片黃土地埋藏了大量的彩陶。他在隨后發(fā)表的《甘肅考古記》一書中總結(jié)說(shuō):“甘肅考古,為期二年。足跡所涉,幾及甘省大半。所得結(jié)果,頗出意料所及”,對(duì)所獲得的甘肅彩陶贊美有加,稱之為“精美絕倫,可為歐亞新石器時(shí)代末葉陶器之冠”。

由于上述發(fā)現(xiàn),甘肅成為當(dāng)時(shí)考古學(xué)文化發(fā)現(xiàn)最多的省區(qū),同時(shí)以確鑿的事實(shí)從考古學(xué)上證實(shí)了甘肅具有悠久的歷史,并且指明,彩陶是甘肅史前文化的鮮明特征。馬家窯文化和甘肅彩陶自此步入了學(xué)術(shù)界的論壇,引起世界各國(guó)學(xué)者的廣泛關(guān)注。

當(dāng)時(shí)雖然發(fā)現(xiàn)了馬家窯遺址,但安特生囿于資料所限,并沒(méi)有提出單獨(dú)命名的問(wèn)題。他認(rèn)為馬家窯、半山遺存應(yīng)歸入仰韶文化的范疇,據(jù)此,安特生將甘肅史前文化分為六期:即齊家期、仰韶期(半山、馬家窯)、馬廠期、辛店期、寺洼期、沙井期。1949年以前,學(xué)術(shù)界一般將馬家窯、半山這類遺存稱作甘肅仰韶文化。

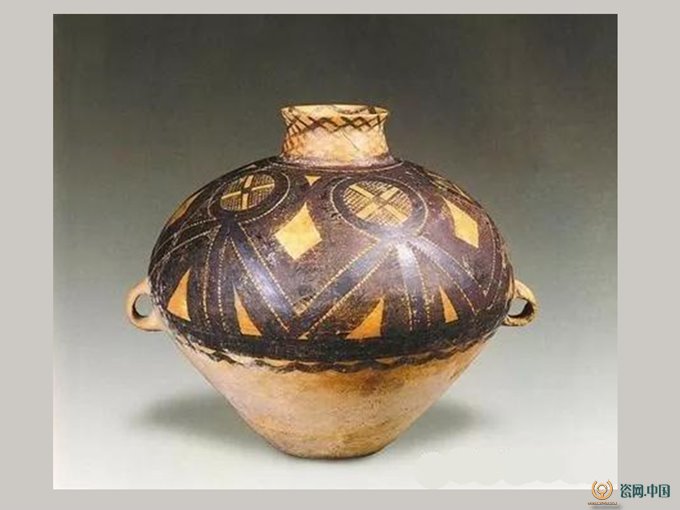

神人紋彩陶壺

1945年4—5月,我國(guó)著名考古學(xué)家夏鼐,在洮河流域進(jìn)行考古調(diào)查及發(fā)掘,在寧定(現(xiàn)廣和)陽(yáng)洼灣齊家文化墓葬填土中,發(fā)現(xiàn)甘肅仰韶的2片典型彩陶,據(jù)此認(rèn)定:甘肅仰韶應(yīng)早于齊家文化,糾正了安特生關(guān)于兩者之間的錯(cuò)誤排序。1949年,夏鼐在《臨洮寺洼山發(fā)掘記》中認(rèn)為:“馬家窯文化便是安特生所謂‘甘肅仰韶文化’,但是它與河南的仰韶文化頗多不同,所以我以為不若將臨洮的馬家窯遺址作為代表,另定一名稱”,他首次提出,過(guò)去所稱的“甘肅仰韶文化”,應(yīng)單獨(dú)命名為馬家窯文化,這一觀點(diǎn),逐漸被考古學(xué)界認(rèn)可并接受。自此,馬家窯遺址發(fā)現(xiàn)以后,歷經(jīng)二十五年,被認(rèn)定為馬家窯文化的命名地。1961年,我國(guó)考古權(quán)威部門中國(guó)科學(xué)院考古研究所出版的《新中國(guó)的考古收獲》一書開(kāi)始使用“馬家窯文化”這一名稱,并將半山、馬廠類型歸入馬家窯文化。1988年1月13日,馬家窯遺址被國(guó)務(wù)院公布為第三批全國(guó)重點(diǎn)文物保護(hù)單位。

馬家窯文化的分布、分期與源流

甘肅地處黃河上游,是中華文化和文明的發(fā)祥地之一,甘肅又恰好處在中西文化交流的通道之中,所以這里是探索和解決史前研究一些重大學(xué)術(shù)課題的關(guān)鍵地區(qū)。中華人民共和國(guó)成立以后,甘肅的新石器時(shí)代考古包括馬家窯文化的研究進(jìn)入了蓬勃發(fā)展的階段。在積累了大量考古資料的基礎(chǔ)之上,歷經(jīng)近百年的探索,我們對(duì)馬家窯文化有了基本的了解。

馬家窯文化,主要分布在甘肅中部地區(qū),以隴西黃土高原為中心,東起渭河上游及六盤山,西至河西走廊與青海省東北部,北達(dá)寧夏回族自治區(qū)南部,南抵四川省北部茂縣、汶川一帶。分布區(qū)內(nèi)主要河流為黃河及其支流洮河、大夏河、湟水等。但馬家窯文化的早中晚期分布范圍略有不同。早期主要分布在甘肅中南部和青海東北部、河西走廊東部。中期分布范圍已逐漸向北部、西部偏移。晚期的分布則更為向西,已達(dá)河西走廊的最西端。

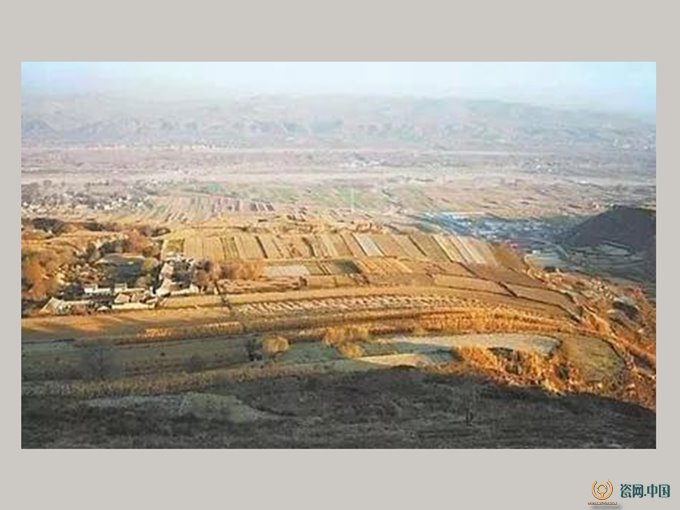

甘肅省臨洮縣馬家窯遺址

關(guān)于馬家窯文化的分期,目前并沒(méi)有完全一致的意見(jiàn)。有人主張劃分為四個(gè)階段:石嶺下——馬家窯——半山——馬廠,有的則認(rèn)為應(yīng)在馬家窯與半山之間,增加一個(gè)邊家林的過(guò)渡期。但多數(shù)人的看法是早中晚期,分別為馬家窯期——半山期——馬廠期,亦可稱之為“類型”,但其主要文化因素是一脈相承的。

關(guān)于馬家窯文化的來(lái)源問(wèn)題,主要有兩種觀點(diǎn):一類認(rèn)為這是甘肅中部獨(dú)立起源的本土文化,在其發(fā)展過(guò)程中,接受了仰韶文化的影響;另一種觀點(diǎn)則認(rèn)為馬家窯文化是繼承仰韶文化而發(fā)展起來(lái)的。就目前來(lái)看,前一種觀點(diǎn)尚缺乏大量考古材料的支撐,難以自圓其說(shuō)。從兩者的年代分析,仰韶文化屬于新石器時(shí)代中期,年代約為距今7000年—5000年;馬家窯文化屬新石器時(shí)代晚期,距今約5000年—4000年,兩者年代緊密相連。仰韶彩陶的弧形三角紋、漩渦紋等因素,被馬家窯彩陶繼承發(fā)揚(yáng)。至少可以說(shuō)仰韶文化是馬家窯文化的源頭之一。大約在距今4000年前后,齊家文化從東到西逐漸取代了馬家窯文化,但這是兩個(gè)各成系列的文化系統(tǒng)。比較清晰的是,河西走廊的馬廠類型文化因素,被后來(lái)的四壩文化所繼承。在甘肅的整個(gè)青銅文化時(shí)期,彩陶始終綿延不絕,馬家窯文化對(duì)后世仍然發(fā)揮著不可低估的影響。

馬家窯文化的特征

馬家窯文化的聚落遺址,一般位于黃河及其支流兩岸的臺(tái)地上,靠近水源,臺(tái)地寬闊平緩。因資料的限制,聚落的整體布局至今不甚明了。房屋多為半地穴式建筑,也有平地起建的房屋,在東鄉(xiāng)林家和永登蔣家坪遺址還發(fā)現(xiàn)了分間房屋。平面形狀有長(zhǎng)方形、方形和圓形三種,以長(zhǎng)方形房屋較為多見(jiàn)。長(zhǎng)方形、方形房屋面積一般在10平方米—30平方米之間,屋內(nèi)中部偏前有圓形火煻,門外常挖一小方形門道。房屋附近有存儲(chǔ)糧食的窖穴。圓形房屋多為半地穴淺坑,進(jìn)門有火煻,復(fù)原形狀推測(cè)立面呈圓錐形。

旋紋尖底瓶

馬家窯文化的墓地在住地附近,往往位于比遺址更高的山坡上。盛行公共墓地,大多為土坑墓,有長(zhǎng)方形、方形和圓形等,以長(zhǎng)方形居多。晚期發(fā)現(xiàn)有木棺等葬具。葬式因早晚及地區(qū)的不同而發(fā)生變化,一般為仰身直肢、側(cè)身屈肢和二次葬等。墓葬內(nèi)一般都有隨葬品,有生產(chǎn)工具、生活用具和裝飾品等。以陶器為主,少數(shù)隨葬糧食和豬、狗、羊等家畜。隨葬品在數(shù)量與質(zhì)量上,都存在著差別,并且越到晚期差別越大,有的隨葬品甚至多達(dá)100余件,而有的卻一無(wú)所有。這種貧富差距的增大,深刻表明社會(huì)的分化加劇。

馬家窯文化的經(jīng)濟(jì)以農(nóng)業(yè)為主、狩獵與采集為輔。1977年?yáng)|鄉(xiāng)林家遺址,出土了成捆帶稈帶穗的碳化稷及大麻籽等,許多遺址出土的大型甕罐中,儲(chǔ)藏有粟。由此看來(lái),粟和稷應(yīng)為馬家窯先民主要的農(nóng)作物,亦說(shuō)明中國(guó)北方史前文化,粟作農(nóng)業(yè)區(qū)包括了黃河上游地區(qū)。家養(yǎng)動(dòng)物有豬、羊、雞等,補(bǔ)充和擴(kuò)大了食物來(lái)源。

馬家窯文化尤以發(fā)達(dá)的彩陶著稱于世,在仰韶文化的影響下,甘肅彩陶從馬家窯文化開(kāi)始,進(jìn)入燦爛輝煌的鼎盛階段,成就達(dá)到了史前彩陶藝術(shù)的巔峰。彩陶比例一般占陶器50%以上,有的遺址多達(dá)90%,除日常生活使用之外,還大量用作隨葬品。器型繁多、陶質(zhì)堅(jiān)固、器表光亮,彩繪線條流暢細(xì)致、紋飾繁縟精細(xì),風(fēng)格絢麗而典雅,藝術(shù)表現(xiàn)力和感染力,達(dá)到了前所未有的高度。

波折紋彩陶瓶

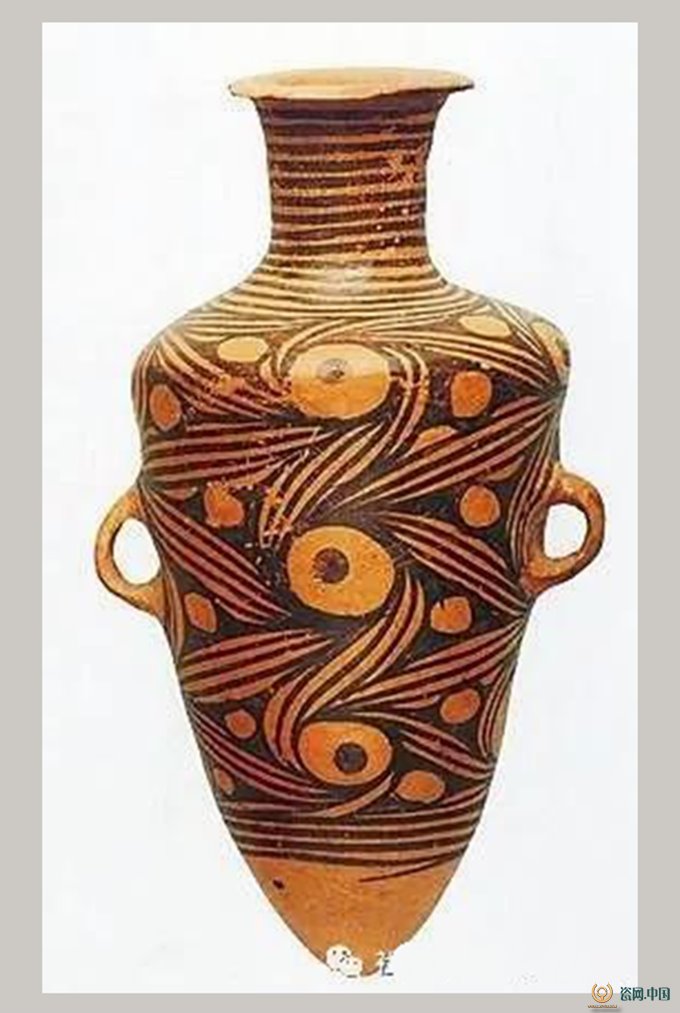

早期年代約為距今5000年—4650年。馬家窯彩陶多為橙黃陶,濃墨重彩,兼有少量白彩。大面積彩繪、通體彩繪及內(nèi)壁彩繪較為盛行。紋飾以水波紋、漩渦紋最為多見(jiàn),亦有網(wǎng)格紋、平行線紋、同心圓紋等,還出現(xiàn)了生動(dòng)活潑、意趣盎然的蛙紋、蝌蚪紋、舞蹈紋等。以河流百川為描繪的主題,成為這一時(shí)期紋飾的突出特點(diǎn)。幾乎每一件彩陶上都繪有浪花翻卷的紋飾,蘊(yùn)含表達(dá)了人們對(duì)黃河母親的眷戀與熱愛(ài)之情,生生不息的黃河為世人矚目的彩陶,注入了經(jīng)久不衰、永恒的藝術(shù)魅力。

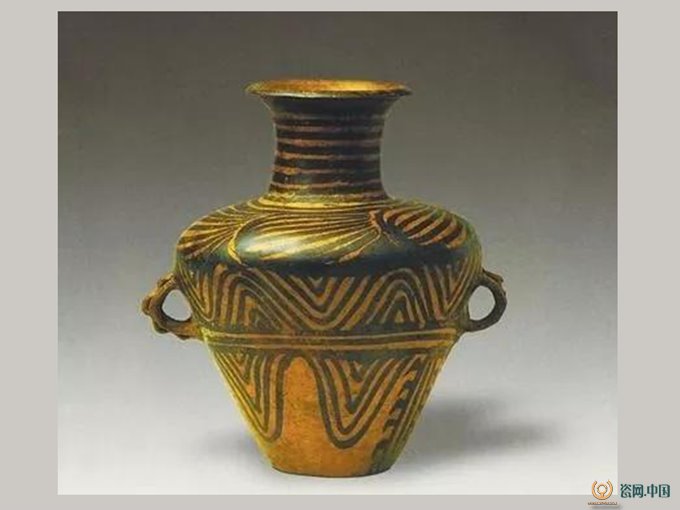

中期年代約為距今4650年—4350年。半山彩陶胎體輕薄,器型渾圓飽滿,圖案富麗堂皇。不僅是甘肅彩陶藝術(shù)的巔峰之作,而且也代表了中國(guó)彩陶的最高水平。紅彩與細(xì)密鋸齒紋的大量使用,是半山彩陶的兩大標(biāo)志,也是將彩陶藝術(shù)推至巔峰階段的重要元素。最為常見(jiàn)并極富特點(diǎn)的母題花紋為黑色鋸齒紋帶與紅色條帶相伴相依,勾畫出四大漩渦或圓圈紋、葫蘆網(wǎng)格紋、多層水波紋等圖案,然后在主題圖案中再填充輔助圖案,形成多層次彩繪的裝飾手法。其他紋飾還有菱形紋、網(wǎng)格紋、弧線紋及神人紋等。彩陶造型與圖案渾然一體,造型藝術(shù)與裝飾藝術(shù)達(dá)到完美結(jié)合,無(wú)論平視還是俯視,美輪美奐的畫面給人以強(qiáng)烈的視覺(jué)沖擊。

晚期年代約為距今4350年—4000年。馬廠彩陶又逐漸回歸于單色黑彩,但卻流行紅色陶衣。器類較前復(fù)雜多樣,紋飾圖案多有創(chuàng)新。代表性紋飾有四大圓圈紋、神人紋、回形紋、折帶紋、“卐”字形紋以及網(wǎng)格紋等。

馬家窯文化研究的新局面

2018年10月16日,以“馬家窯文化——彩陶藝術(shù)的巔峰”為主題的第二屆馬家窯文化國(guó)際論壇在臨洮隆重舉行,中國(guó)社科院考古研究所、北京大學(xué)考古文博學(xué)院,陜西、四川、河南、甘肅的專家學(xué)者圍繞“馬家窯文化在中華文明探源中的位置、馬家窯文化的特色研究、馬家窯文化與以中原為中心的文明起源與發(fā)展模式、洮河流域史前文化研究的國(guó)際合作”等方面,展開(kāi)了全方位、深層次、寬視角的交流研討和解讀分析,為馬家窯文化的研究開(kāi)拓了新局面。

2014年—2018年,中國(guó)社科院考古研究所與甘肅省文物考古研究所聯(lián)合在馬家窯遺址進(jìn)行發(fā)掘,發(fā)掘面積約2000平方米,發(fā)現(xiàn)馬家窯、齊家文化房址、灰坑、大灰溝等遺跡,出土陶、石、骨、玉上千件文物,采集了大量動(dòng)植物標(biāo)本,為馬家窯文化的研究提供了彌足珍貴的資料。

金屬冶煉是文明社會(huì)的標(biāo)志性因素之一。早在1977年,東鄉(xiāng)林家遺址發(fā)現(xiàn)了我國(guó)時(shí)代最早的一把青銅刀,屬于5000年前的馬家窯文化早期。1974年—1975年,在永登蔣家坪遺址發(fā)掘中,不僅發(fā)現(xiàn)了馬廠類型的陶窯及分間房址,而且也發(fā)現(xiàn)了一件青銅刀。2010年—2017年,張掖西城驛遺址出土了銅器、爐渣、礦石、爐壁、鼓風(fēng)管等與冶煉相關(guān)的遺物。上述發(fā)現(xiàn)表明,約在4000年前的馬家窯文化晚期,馬廠先民就已與西方發(fā)生了頻繁接觸,率先從中亞引進(jìn)了冶銅技術(shù),為中國(guó)青銅時(shí)代的到來(lái)作出了巨大貢獻(xiàn)。

近年來(lái),有些學(xué)者將馬家窯彩陶與中亞彩陶作對(duì)比研究,發(fā)現(xiàn)有些紋飾圖案非常相似,據(jù)此提出“彩陶之路”的說(shuō)法,即在“絲綢之路”開(kāi)通前,彩陶文化帶來(lái)了中西文化的交流與融合。

2014年以來(lái),外國(guó)學(xué)者的身影重新出現(xiàn)在洮河兩岸。這是中國(guó)社科院考古研究所與甘肅省文物考古研究所,聯(lián)合美國(guó)哈佛大學(xué)、英國(guó)劍橋大學(xué)的考古、人類學(xué)學(xué)者,對(duì)包括馬家窯、齊家文化在內(nèi)的洮河流域史前文化,利用新技術(shù)、新方法,重新進(jìn)行區(qū)域調(diào)查和考古發(fā)掘。2018年6月15日,哈佛大學(xué)人類學(xué)系教授傅羅文,在北京的講座上介紹了近年來(lái)的研究成果。主要圍繞“技術(shù)”而展開(kāi)對(duì)制陶、制玉、農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)的研究,指出東西方的技術(shù)交流,在距今4000年前后就已產(chǎn)生。

自1924年馬家窯遺址被發(fā)現(xiàn),至今已度過(guò)漫長(zhǎng)的94載,我們探索古代人類歷史的步伐從未停止。在中外多學(xué)科學(xué)者的共同努力下,我們相信,不遠(yuǎn)的將來(lái),一定會(huì)有更多的成果問(wèn)世。(圖文來(lái)源:甘肅省博物館、甘肅日?qǐng)?bào))