契丹族是古代北方民族鮮卑族的后裔,晉末始稱(chēng)契丹。南北朝以來(lái),契丹在今遼河上游西拉木倫河流域一帶游牧,與中原的關(guān)系逐漸密切。

唐朝以其地置松漠都督府,并任契丹首領(lǐng)為都督。唐朝后期,契丹已成為我國(guó)北方民族中最強(qiáng)大的一支。唐末,契丹族首領(lǐng)耶律阿保機(jī)統(tǒng)一契丹及鄰近各部,于五代后梁貞明二年(西元916年)建立了遼朝,遂先后與五代和北宋并立。

隨著契丹人由畜牧、漁獵生產(chǎn)為主轉(zhuǎn)向以農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)生產(chǎn)為主,由游牧生活轉(zhuǎn)向定居生活,手工業(yè)也隨之發(fā)展起來(lái)。在手工業(yè)中,制瓷業(yè)則是一個(gè)重要的組成部分。

唐、五代以來(lái),在我國(guó)北方的邢(今河北邢臺(tái)市)、磁(今河北磁縣)、定三州內(nèi),先后出現(xiàn)了制瓷業(yè)。定州在最北方,與遼接近。遼代的手工業(yè)各部門(mén)主要是由戰(zhàn)爭(zhēng)中俘獲來(lái)的漢人和渤海人發(fā)展起來(lái)的,遼代的制瓷業(yè)當(dāng)然也不例外。

據(jù)《遼史》記載,從太祖至世宗這一期間,遼對(duì)定州曾進(jìn)行多次的掠奪。而定州所屬的曲陽(yáng)縣境,是定窯窯址所在地。所以遼代制瓷的工匠,大多是來(lái)源于中原的磁窯鎮(zhèn)和定州的定窯。

契丹人在其未立國(guó)以前,主要是以游牧、漁豬為業(yè),瓷業(yè)是沒(méi)有根基的。遼的瓷業(yè)成就主要是華北地區(qū)漢族燒瓷工人的貢獻(xiàn)。遼瓷以富有游牧民族特色的皮囊壺(因形如雞冠,又稱(chēng)雞冠壺)、雞腿瓶的造型而聞名于世,并且受到收藏者的珍愛(ài)。遼瓷除了某些器物造型特異,燒瓷品系與工藝也大體與華北白瓷系統(tǒng)諸民窯相同。

遼在歷史上不停侵犯北宋國(guó)土,為什麼?窮,國(guó)土上沒(méi)什麼資源,北宋生活得好,他光瞧著不行,得過(guò)來(lái)拿點(diǎn)兒,所以遼多次進(jìn)犯北宋。北宋重要的北方窯口定窯,在定州這個(gè)地方,曾在宋跟遼的拉鋸戰(zhàn)中五易其手。遼人看到雪白的白瓷,垂涎三尺。定窯是當(dāng)時(shí)非常重要的商品。

天顯三年(西元928年),遼兵又一次攻下定州,在那兒待了八個(gè)多月,很長(zhǎng)的時(shí)間。八個(gè)月的時(shí)間足以把這個(gè)地方的經(jīng)濟(jì)以及生產(chǎn)情況瞭解透徹。遼國(guó)當(dāng)時(shí)急需這些人才,不排除一種可能,就是把這些人才帶走了。所以遼代出了一種非常重要的瓷器叫“遼白瓷”,非常白,與定窯白瓷非常像,不是專(zhuān)業(yè)人員,幾乎不能區(qū)分。

遼代瓷器的產(chǎn)生,跟當(dāng)時(shí)遼和北宋之間訂立澶淵之盟有關(guān)系。西元1004年,即景德元年,這一年簽訂的澶淵之盟,遼國(guó)得了便宜,坐享歲貢,每年宋朝政府該給多少錢(qián)就給多少錢(qián),該給多少東西就給多少東西。這個(gè)大的政治前提的出現(xiàn),為瓷器奠定了一個(gè)非常好的生產(chǎn)基礎(chǔ),遼代的瓷器也得以發(fā)展。今天能夠發(fā)掘出來(lái)的遼代的瓷窯大約有七座,離北京最近的一座就在北京門(mén)頭溝。

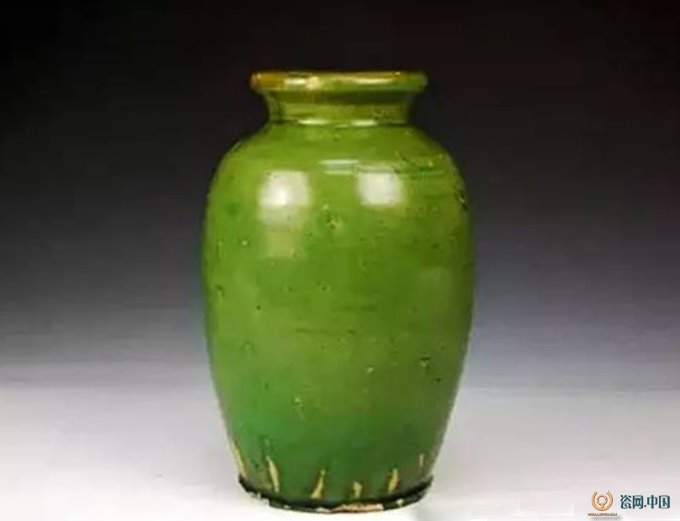

遼代瓷器中有三彩器。宋代也有三彩,受唐三彩影響。遼三彩跟宋三彩之間,可能相互都有影響。遼代瓷器中還有一種很特殊的瓷器,方盤(pán),方形的盤(pán)子。瓷器一般都是圓的,上轉(zhuǎn)盤(pán)一拉就圓了,方的反而不好做。那遼瓷為什麼做成方的呢?因?yàn)檫|在歷史上都是用木頭盤(pán),木頭做成圓的麻煩,做成方的簡(jiǎn)單。所以當(dāng)用陶瓷做的時(shí)候,還是沿襲舊制,也做成方的了。

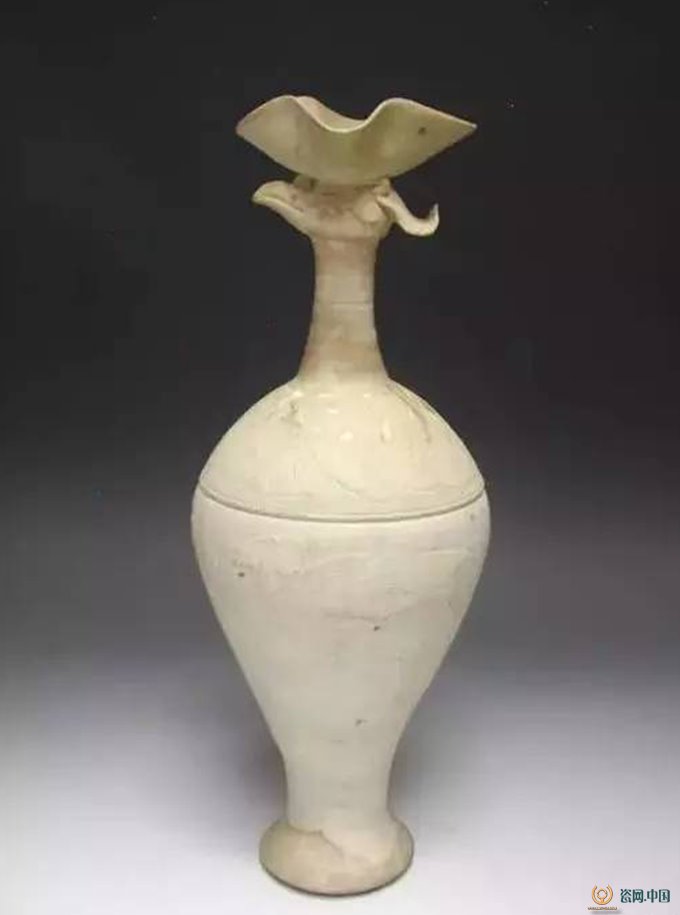

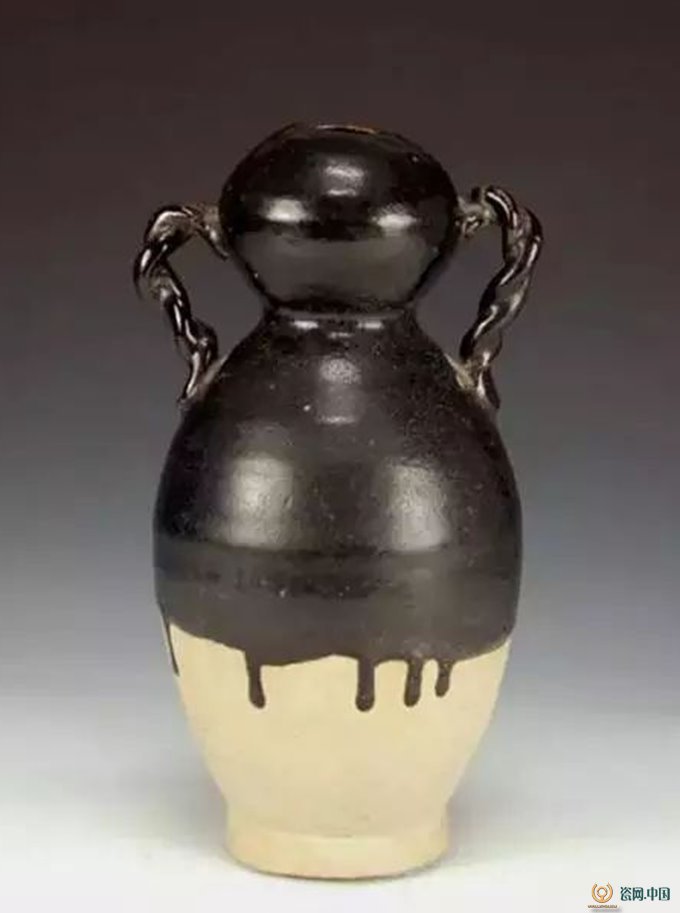

遼代陶瓷器製作基本承襲唐代陶瓷工藝,有些器形具有契丹族的民族特色,如雞冠壺、長(zhǎng)頸瓶、鳳首瓶、穿帶壺、雞腿瓶、海棠花式長(zhǎng)盤(pán),注壺等。

器物造型有其獨(dú)創(chuàng)的風(fēng)格,如鳳首瓶、長(zhǎng)頸瓶、雞腿壇和雞冠壺等,都是中原地區(qū)所罕見(jiàn)。有些品種的造型來(lái)自契丹族傳統(tǒng)的皮容器和木容器,如雞冠壺造型具有明顯的皮革容器的痕跡,有的甚至把皮條、皮扣、皮雕花、皮繩環(huán)梁都一一表現(xiàn)出來(lái),清楚地保留的游獵生活的形跡。

遼瓷,是我國(guó)古代陶瓷史上一朵意蘊(yùn)迷人的奇葩。它是遼代在繼承唐朝的傳統(tǒng)技術(shù),吸收五代和北宋中原地區(qū)的新工藝的基礎(chǔ)上又發(fā)展創(chuàng)新的一種獨(dú)具特色的陶瓷。其白山黑水般鮮明的地方色彩和濃郁的游牧民族特點(diǎn),反映了古代契丹族勇猛、剛烈、彪悍的部族氣質(zhì),是當(dāng)時(shí)政治、經(jīng)濟(jì)、文化等社會(huì)生活的凝聚和縮影。在契丹人的祖居之地——遼河源頭老哈河(土河)流域,近些年來(lái),零散地出土過(guò)許多精美的遼瓷。

這些瓷器當(dāng)年都是披髮左衽的契丹人在這片土地上簡(jiǎn)樸生活的普通擁有。千百年后被農(nóng)人在民間偶然遇到并挖掘。當(dāng)上世紀(jì)八十年代文保部門(mén)搞文物普查,到老哈河流域各個(gè)小村徵集文物,人們紛紛把這些寶貝拿了出來(lái)。杯盤(pán)碗盞、碟盆盂盒、壺瓶壇罐……這數(shù)百件精美的遼瓷,數(shù)以千計(jì)的遼瓷殘品和標(biāo)本,演示過(guò)當(dāng)年遼代一幅多麼立體而又龐雜的社會(huì)生活圖景啊!

不管是裝酒,盛水,儲(chǔ)存馬奶和牛乳,還是用作餐飲,那些茶、綠、黃、褐、青、白和三彩等器形紋飾繁雜、顏色用途不一的瓷器,都曾在各自的位置上富有靈性地陪伴過(guò)人們的生活。可以想像,當(dāng)一個(gè)彌漫著水汽的早晨悄然來(lái)臨,土河居民的日子也靜靜綻放在氈帳內(nèi)外的瓷光之中;健美的契丹女子背起長(zhǎng)頸瓶到河邊取水,閃爍不息的水波漫過(guò)瓶沿,濺濕了古代的一片陽(yáng)光;打獵男子背起箭囊跨馬而去,背上斜背的那只裝滿(mǎn)了水的雞冠壺格外耀眼;一大戶(hù)人家的氈帳裡,一男侍已立身恭候在陳設(shè)有盛滿(mǎn)食物的桌旁,等候主人到來(lái),桌上的盛食器品類(lèi)上乘,釉色簇新。

遼代瓷器可分兩大類(lèi),即中原類(lèi)和契丹類(lèi)。

中原類(lèi)型的瓷器有從北方流如契丹的,也有北宋工匠流落到遼地后在當(dāng)?shù)責(zé)斓摹?br />

契丹類(lèi)型的瓷器胎稍厚,釉質(zhì)略粗,呈牙白色,多光素?zé)o紋。契丹類(lèi)型的瓷器具有本民族的風(fēng)格,主要器型有:雞冠壺、長(zhǎng)頸瓶、鳳首壺、穿帶壺、雞腿瓶、海棠式盤(pán)等。時(shí)代越晚,契丹式瓷器越少。雞冠壺是遼瓷中最有特色的造型,它的原型是契丹族游牧?xí)r用以盛水或奶的皮囊壺,最早的雞冠壺完全模仿皮襄壺,皮革縫製的痕跡很逼真,甚至還堆出皮繩、皮扣;時(shí)代越晚,皮囊壺的特征就越少,有些僅成為裝飾。