西安半坡博物館收藏有一件新石器時代紅陶人頭壺,為一級文物。1953年出土于陜西省商洛市洛南縣靈口鎮焦村遺址,屬仰韶文化。1977年6月,西安半坡博物館為籌辦“原始社會史”展覽,在洛南縣文化館征集到該件文物。展覽結束后,紅陶人頭壺便深藏于西安半坡博物館的文物庫房里,鮮為外界所知。

2018年初,中央電視臺紀錄頻道推出百集紀錄片“如果國寶會說話”。作為第一期“人頭壺:最初的凝望”的主角,其再次成為了人們關注的焦點。由于不是西安半坡遺址出土,未能出現在其博物館的基本陳列中,以至于節目播出后,很多觀眾前來,卻未能一睹芳容。適逢西安半坡博物館建館60周年,借助節目的熱度,館內策劃一個以史前雕塑人像為主題,以紅陶人頭壺為重點展品的展覽。定名為“遠古微笑—新時期時代雕塑上的人像笑容”,通過對相關考古資料和研究成果進行梳理,按照史前雕塑人像的發展將展覽分為4個部分,此次博物館共展出24件(組)展品和40余塊圖文版面。

初創期:多元起源 內容單一

雕塑人像相繼出現于我國新石器時代中期黃河中游、長江中游、北方草原地帶等,均為獨立立體的雕塑造型,年代距今約8000~7000年。陶塑人像所運用的手法已初具立體造型的形態,和雕刻藝術刻與塑的基本造型技法特征;石雕人像是新石器時代磨制石器工藝的延續,雕琢風格或粗獷拙稚,或精細入微。

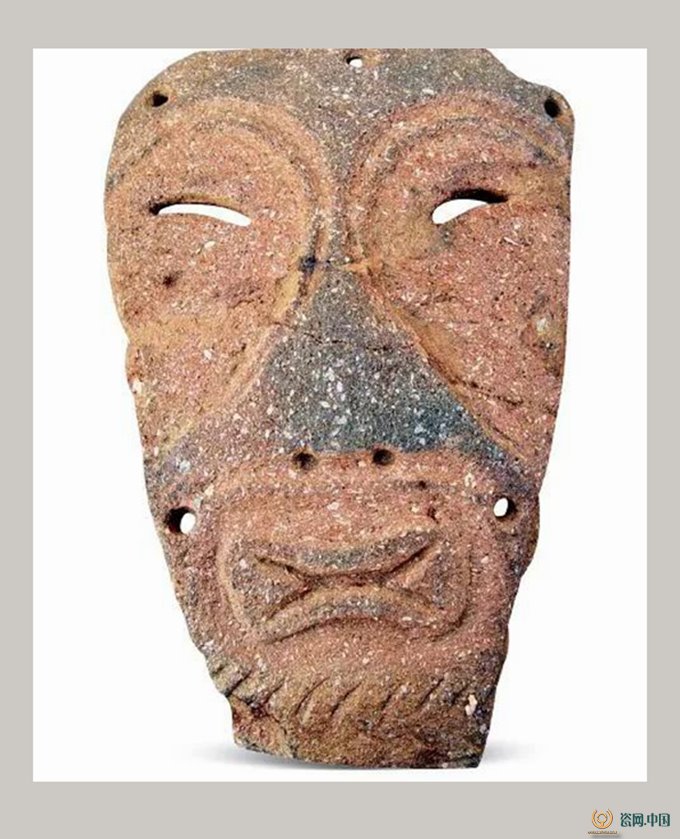

陶刻人面具

河北易縣北福地遺址出土,面具以直腹盆腹部雕刻而成,與人面大小相當。橢圓形大眼眶,眼睛鏤空,雙眼斜立,三角狀鼻下刻兩個小圓坑為鼻孔,口部以交叉陰線分上下唇,額上有三個穿孔,鼻下兩側各有一個穿孔。該面具形象慈祥而溫和,可能是一種原始宗教祭祀時的輔助用具,用來裝扮神祇或祖先。

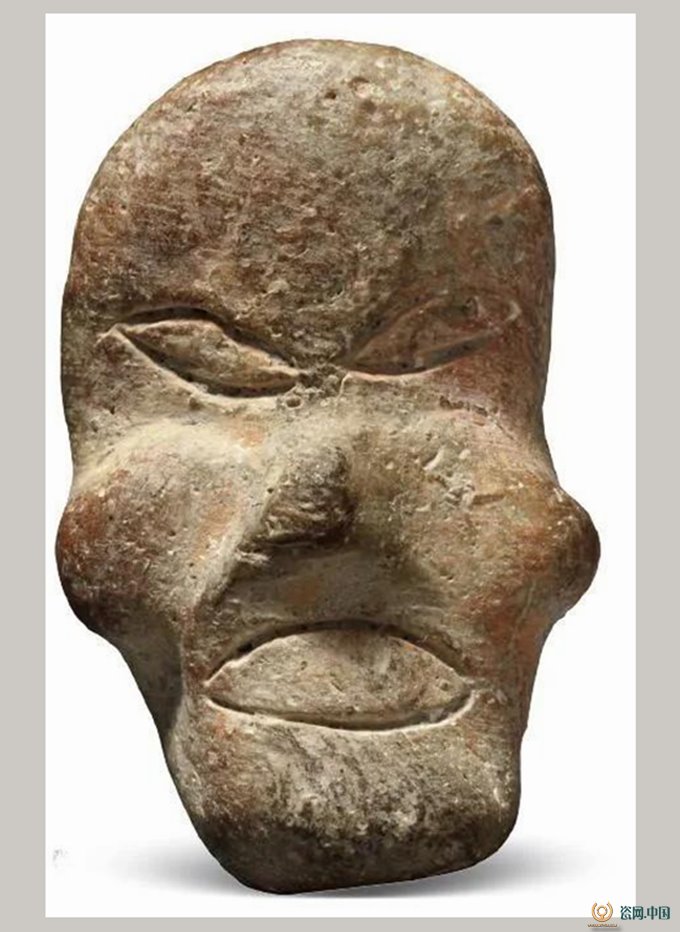

石雕人像

內蒙古林西縣西山遺址出土,人像雙眼明顯,嘴向內凹,鼻子隆起,肚部凸出,乳房較大,雙臂向上彎曲作抱手狀,系一孕婦形象。

成熟期:穩定發展 形式多樣

雕塑人像廣泛出現,以人像立體造型者占絕大多數,開始出現附屬于器物的線、面結合的平面形象,及器、形結合的雕塑形式,年代距今約7000~6200年。雕繪形象內容豐富,塑鑿較精細,人物的基本結構比例初露端倪。其制作手法多樣,初步具備了基礎性雕塑技法。繪、塑并行,是這一時期人像造型藝術的主要裝飾特征,彩繪以黑彩為主。雕塑多采用捏塑、貼塑、線雕、淺浮雕、圓雕等藝術手法。

陶塑人頭像 浙江余姚河姆渡遺址出土

人像顴骨突出,額前凸,以線刻劃出眼睛和嘴,張嘴,寬下巴,造型稚拙,顯得俏皮可愛。

鼎盛期:規模空前 技法多重

雕塑人像廣泛流行,器、形結合與塑、繪結合的雕塑形式占據主流,獨立立體的人像雕塑數量減少,年代距今約6200~5000年。這一時期,在人類社會進步及雕塑經驗積累、雕塑藝術完善的基礎上,雕塑人像的制作日趨工整,兼具藝術性與實用性。開始出現人體形象與器物實用功能相結合的陶器,或將人體的某一部分塑造成陶器造型,或將陶器的局部塑造成人體形象。彩繪與雕塑融為一體,達到原始彩塑藝術的高峰。

紅陶人頭壺 陜西洛南焦村遺址出土

泥質紅陶,火候較高,陶質堅硬。人頭與壺渾然一體,整體呈高頸鼓腹小,平底形狀。頭部稍上仰,臉部比例協調,眉目清秀。鼻梁修長,雙目上視,嘴唇上翹,下唇外突,兩耳殘缺,耳垂處有穿孔。頭部中空,口、眼與壺內相通。發型用扁平指甲紋表示。肩部兩側有斷臂痕跡。

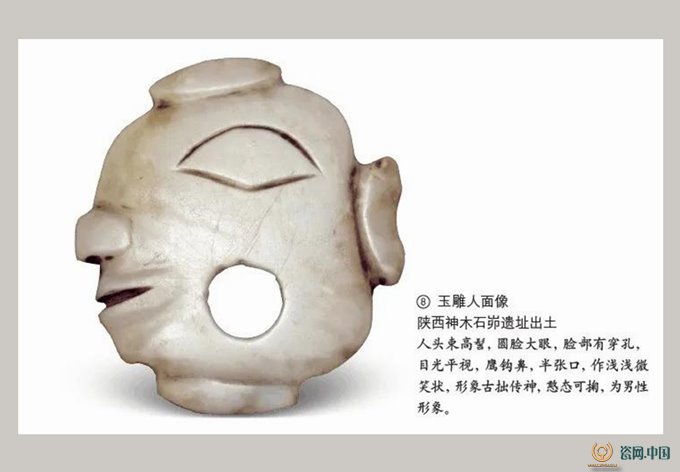

玉雕人面像 陜西高家堡鎮石峁山遺址出土

人頭束高髻,圓臉大眼,臉部有穿孔目光平視,鷹鉤鼻,半張口,作淺淺微笑狀,形象古樸傳神,憨態可掬,為男性形象。

融合期:神權象征 巫術載體

雕塑人像在形態、材質、裝飾技法與用途上進一步擴展,附帶上原始巫術的意味,年代距今約5000~4000年。器、形結合者趨于消失,獨立立體的雕塑人像重新占據主流,雕塑造型所涉及的內容、形式、雕塑技法等各方面仍多沿用鼎盛時期的做法,但開始走向衰落,細節處理趨于簡單化,整體造型也沒有顯著突破和提高,處于緩慢承變階段,出現鏤空、透雕與雕、塑結合的裝飾工藝。

史前時期的雕塑人像以人體本身作為審美對象,以人的身體形象作為雕塑、繪畫題材,是人類形象的歷史,反映著不同時期人們的情感世界和文化藝術的審美傾向,同時也反映了人們樸素而美好的精神生活。史前雕塑人像所具備的純真稚拙之美、寫實的造型形態、神形兼備的造型藝術,也是人類精神世界的折射。(本文根據西安/郭羅 賀衛良《遠古微笑 :新石器時代雕塑上的人像笑容》一文編輯整理,原文刊載于《收藏》2019年06月刊)