中國古代的照明工具中,蠟燭占有重要地位,它不僅為人們帶來了光明,人們也賦予了其犧牲、奉獻的精神。而說到蠟燭,那就不得不說古代的一個“黑科技”——燭臺,燭臺伴隨蠟燭而生,二者相輔相成,就像魚和水一樣。

蠟燭在中西方的出現時間大致相同,大概是在漢代,最早發現是在東漢的墓葬之中。雖然蠟燭在當時并沒有普及,但是已經進入到照明用品的行列之中,因此燭臺這一黑科技也應運而生。

蠟燭的普遍使用,是到了晉代特別是南北朝時期,燭臺在這時候也得到了快速發展。而其仍有限制是因為價格關系決定了僅限于貴族使用,平民百姓是難以企及的。

南朝·青釉覆蓮座燭臺 倫敦藝術博物館

而到了唐代,皇宮內還專門設置了專人管理蠟燭與燭臺,地方進貢中貢品記錄中就有蠟燭出現。宋朝時候,蠟燭已作為交換物商品出現在與西夏的貿易中,可見當時已經大量使用了。而真正到老百姓使用,則要到了明清時期。

唐·永泰公主墓壁畫

在這里,有人會有疑問,為什么蠟燭的價格在早些時候會偏貴呢?原來呀,蠟燭在當時是蜜蠟,稱為黃蠟,這是蠟燭最早的雛形。這與東漢出現專業養蜂人有關,《高士傳》記載:“以畜蜂豕為事,教授者滿天下,營業者三百人,民從而居之者數千家”從文獻中我們可以推斷出養蜂的興盛促使了蠟燭與燭臺的發展。

蜂蠟蠟燭

在最開始的時候,蠟就像燈油一樣作點燃用,《西漢南越王墓發掘報告》中提到有黃蠟餅發現。至東漢晚期,在廣州漢墓中最先出現燭臺,黑科技的出現也證明當時細長柱狀的蠟燭已經作為照明用具了,這得益于蠟燭熔點提高的原因。

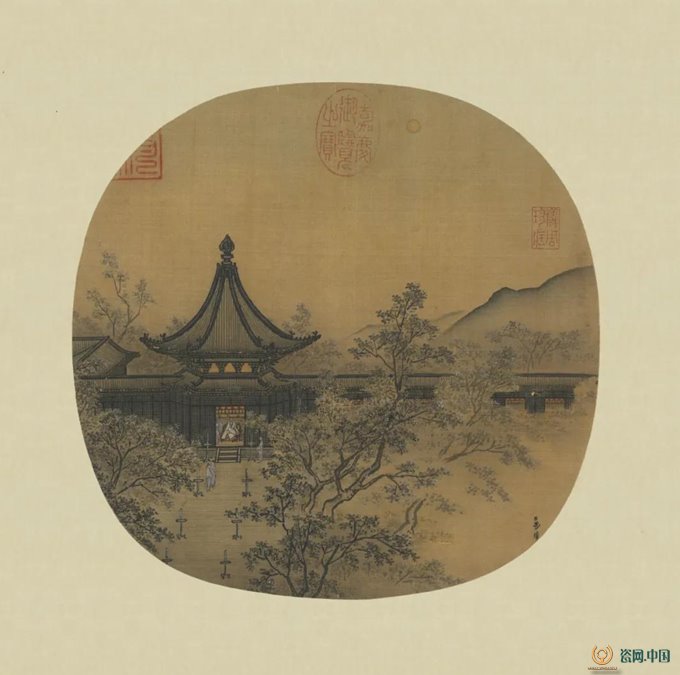

南宋·馬麟·秉燭夜游圖 臺北故宮博物院

漢代不僅出現了蠟燭,也出現了“瓷器”,實現了多個從零到一的突破。瓷器的出現也促使了燭臺的發展,因此在當時乃至魏晉南北朝時期出現了不少的青瓷燭臺。陶瓷燭臺在當時絕對是最新奇的事物,它的出現也標志著這一黑科技的問世。

三國·青瓷羊燭臺 中國國家博物館(孔穴式)

我們現在常見的主要類型有:中空管筒式燭臺和孔穴式燭臺。瓷燭臺中,很多造型借鑒都是來自于動物,從考古發掘出土的器物來看,三國、兩晉、南北朝時期流行的獅形燭臺、羊型燭臺和騎獸俑燭臺等。

目前呢,雖然我們看到很多這樣的器型,但是并沒有一個定論證明這些器物是絕對的作為燭臺使用,學術上有很多見解,有的認為是燭臺,也有認作是油燈或者水注。所以呢,我們需要更多的研究為它們佐證其真正的功用。

青釉胡人騎獅形燭臺

西晉·甌窯青釉辟邪燭臺 溫州博物館(中空管筒式)

影響陶瓷燭臺發展的其實不僅僅有蠟燭,其他方面的改變對其也是影響不少,畢竟黑科技的發展是越來越服務于生活的。那我們就繼續來探究一下隋唐時期的燭臺。

隋-唐早期·白瓷象形燭臺 玫茵堂藏

唐·鞏縣窯白釉蟠龍紋燭臺 大阪市立博物館

高桌椅在唐代的出現影響來了燭臺的發展,因此用于照明的燭臺,底座變得越來越高。加之唐代佛教盛行,蓮花瓣的燭臺制作也越來越多,燭臺的功用也得到了擴充,用于祭祀禮佛,婚禮宴會等。

隋-唐早期 ·白瓷蓮花人像燭臺 玫茵堂藏

唐·三彩燭臺

當然,黑科技進步的核心因素還是陶瓷生產的進步,隋唐出現了白瓷,三彩陶。就其顏色來說,白色燭臺與三彩燭臺無疑是緊跟時代潮流成為當時的流行風尚。《津陽門詩》中有云:“韓家燭臺倚林杪,千枝燦若山霞摛。”可想當時的千支蠟燭在燭臺上點燃的盛況。

南宋·影青燭臺 大肉莊舊藏

宋元時期,蠟燭的使用量較為以前越來越多,但材質的限制仍是價格不能下降的原因。改變影響燭臺的發展因素還是陶瓷這一材質的進步。這時期的窯口增多,釉色增多,黑科技的外觀設計也不斷在進行創新。

宋至元·龍泉窯青釉葵花口燭臺 成交價35萬港幣

蠟燭到了明代取得了巨大的進步,因為人們學會了從臘樹上刮白膜來制作蠟燭,稱為白蠟。據李時珍在《本草綱目》中記載:“臘樹四時不凋,五月開白花,其蟲打如蟣虱,炎緣樹枝,食汁吐涎,剝取其渣,煉化成蠟。”臘樹,俗稱白臘樹,歷史上西昌等地建有許多白蠟樹園放養白蠟蟲,以取白蠟。自此,蠟燭與燭臺攜手漸漸走入到尋常百姓家。

明正德·青花阿拉伯紋燭臺 故宮博物院

蠟燭的解放,標志著其大量的使用,帶來的影響就是燭臺的空前發展。陶瓷以及其他材質的燭臺的數量也逐漸增多。回歸到陶瓷燭臺這一黑科技來說,其顏色及其造型逐漸豐富,且每個時代有其獨自的特征,這說明呀古人在注重黑科技的發展也對外觀設計也很看重!

陶瓷燭臺的大小形狀往往不一樣,既可以拿在手中當作“手電筒”,也可以放在桌子案幾上,大型的還可以置于地上,就像"落地燈"一般。

蠟燭和燭臺的出現改變了人類的生活方式,就像愛迪生一樣,電燈的發明使整個世界都變得明亮起來。黑科技使人類的活動空間與時間得到了延展,人們的夜生活變得豐富多彩,出行也不再受限制了。