延安博物館開館以來,多件珍貴文物揭開神秘面紗,其中一件“絞胎罐”以其獨特的藝術魅力和深邃的文化內涵,成為觀眾口中的“明星”。它由志丹縣文物管理所選送,不僅展現了傳統工藝的精湛技藝,更引發了人們對古代陶瓷藝術的無限好奇和探索欲望。

此外,在陜西歷史博物館、中國國家博物館也保存著來自西安市、咸陽市、榆林市出土的各具特色的絞胎器。

紋理之舞:絞胎技藝絢麗變幻

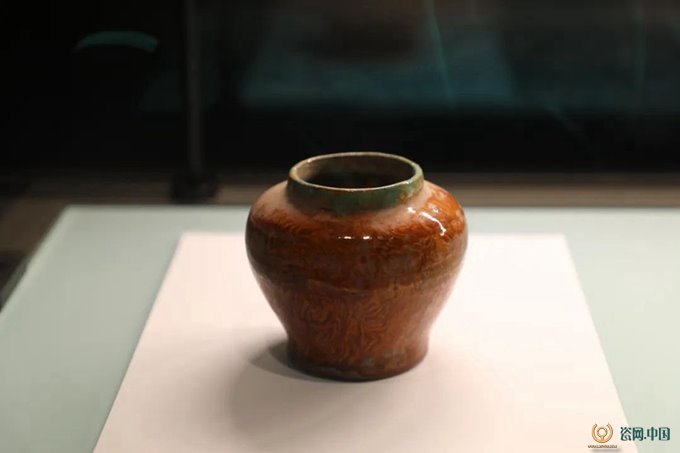

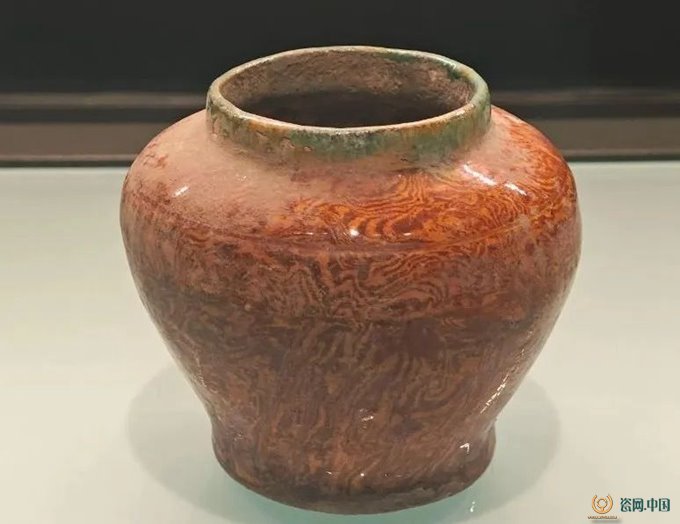

在延安博物館展廳內,陽光透過窯洞狀的窗戶灑落在迎賓大廳內。在該館基本陳列“輝煌延安”板塊,觀眾們圍站在一件“絞胎釉瓷罐”展柜前,眼神中充滿了好奇與贊嘆。區別于其他陶瓷器,這件“絞胎釉瓷罐”身上層層疊疊的獨特紋飾,就像千年的紋理之舞,展現出一種別樣的美學韻味,讓人不禁想要一探究竟。

“絞胎釉瓷罐” 延安博物館藏

據悉,這種層層疊疊的紋飾,被稱為“絞胎”技法,由于制作難度極高,導致全國范圍內出土的絞胎器極為稀少,甚至元代以后技藝失傳,所以目前保存在博物館中的每一件“絞胎”文物,都是不可多得的藝術珍品。

絞胎器的制作工藝十分復雜,包括陶土過濾、胎泥揉練、拉坯、貼敷、粘接、刮削、修整、干燥、磨光、施釉、焙燒等工序。絞胎技法通過利用不同色調的泥料制成坯泥,通過絞揉、切片、拼鑲、貼合、模壓等手法形成紋理。

延安博物館保存的這件“絞胎釉瓷罐”,以其直口、圓唇、短束頸和流線型肩部,展現出唐代陶瓷的典型風格。該罐的腹部優雅地收束,底部則是淺圈足,整體造型流暢而和諧。特別引人注目的是其外表施以絞釉,使得釉色在罐體表面呈現出獨特的紋理和色彩變化,增添了一份神秘而華麗的視覺效果。而足底與內壁則巧妙地露出胎體,為這件作品增添了一抹質樸的自然之美。

絞胎釉瓷罐

中國國家博物館研究員李文杰通過對吉林和龍渤海國遺址出土的全絞胎釉陶碗、西安韓森寨出土的全絞胎釉陶帶蓋盂進行模擬實驗后發現,絞胎陶瓷的成型既不是采用常規的輪制法,也不是手制法,而是一種特殊的模制法——絞胎模制法。這種方法涉及使用超過兩種不同顏色的黏土,通過精心準備的絞胎泥條和絞胎泥片依托模具模制成型。

西安韓森寨出土的全絞胎釉陶帶蓋盂 圖源 | 文物春秋

由于絞胎陶瓷的工藝復雜,制作難度極高,每件作品都會展現出獨特的、不可復制的自然紋理。特別是在泥片的收縮率不一致時,容易導致作品在干燥或燒制過程中開裂,使得制作難度限制了成品率。因此,成功的絞胎陶瓷作品即便在唐代和宋代都非常珍貴和稀少,能夠保存至今的更少。

高超技藝:“三彩”“絞胎”雙結合

走進陜西歷史博物館,唐代生活用具“絞胎貼面水盂”,以其精美絕倫的工藝和深厚的歷史價值,向觀眾訴說著那個盛世的輝煌。這件水盂,1952年出土于咸陽市唐開元二年(714)楊諫臣墓。水盂為扁圓形,鼓腹,平底。內壁露白胎,胎質堅硬細密。外壁呈深淺不同的褐色木紋,紋路自然清晰。

水盂,作為傳統文房用品之一,主要用于盛裝水或墨汁,供書法或繪畫時使用。在文人的書房或畫案上,水盂不僅是實用的文房工具,也常因其精美的造型和工藝而成為收藏和欣賞的藝術品。水盂的材質通常為陶瓷、玉石、金屬等,而“絞胎”水盂則非常少見。

咸陽市出土“絞胎貼面水盂” 陜西歷史博物館藏 鄭華攝

唐代的絞胎陶瓷是文化繁榮和技術發展的產物,其工藝和裝飾特征與唐三彩有密切關系。同樣保存在陜西歷史博物館的唐代隨葬明器“三彩絞胎粉盒”,以其精巧的造型和雅致的色彩,展現了唐代“三彩”和“絞胎”雙結合的高超技藝。該盒于1971年西安市出土,圓形,盒面及底部隆起,子母口扣合,用白、棕兩色瓷土絞糅而成。通體飾水波漣漪紋樣。盒蓋中心貼塑一寶相花,貼花無絞胎。

還有一件在西安市東郊陜西鋼廠出土的唐代“絞胎粉盒”,也是屬于生活用具,其獨特的絞胎工藝和精美的紋飾,同樣讓人贊嘆不已。該盒呈扁圓狀,分盒身和盒蓋兩部分,以子母口相結合。蓋頂隆起,中心貼塑一變形花朵。通體飾棕黃釉, 透過釉層和露胎處可清晰地看到由白、棕色兩種瓷土絞和而成的坯體。

西安市出土唐代“絞胎粉盒” 陜西歷史博物館藏 鄭華攝

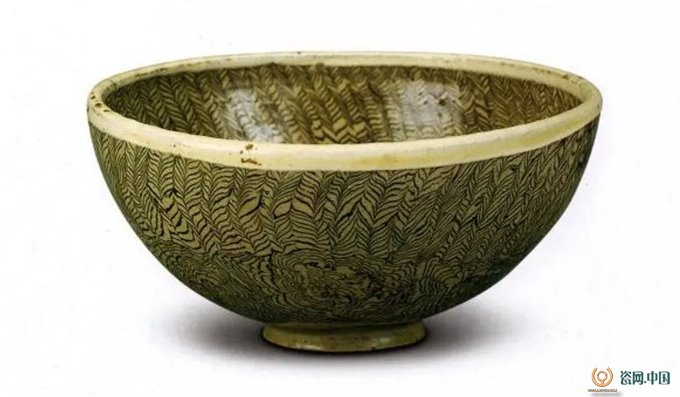

此外,在陜西歷史博物館,還有兩件陜北榆林市出土的“絞胎碗”,分別屬于宋金時期和元代。這些碗以其精美的絞胎紋理和獨特的釉色,不僅展現了不同時期的工藝特點,更反映了當時人們的生活習俗和社會風貌。

其中,出土于神木縣屬于宋金時期的生活用具“絞胎碗”,直口、圓唇、深腹,每一處細節都透露著當時人們對生活品質的追求。碗口一抹白色,內壁的白褐色紋理交織,仿佛大自然的葉脈,細膩而生動,罩上一層透明釉,更顯清新脫俗。

神木縣出土“絞胎碗” 陜西歷史博物館藏

榆林市出土的另一件“絞胎碗”,為元代生活用具,口稍內收,壁呈弧形,小底,低圈足,厚胎。內外壁上部刻繪豎直的丁香葉紋,內外壁下部刻繪6朵水波渦紋團花。口沿內外1.5厘米寬處無紋飾,施褐色釉,簡潔而不失莊重。

榆林市出土“絞胎碗” 陜西歷史博物館藏

這兩件“絞胎碗”,不僅是古代陶瓷工藝的杰作,更是古代人生活哲學的縮影。它們靜靜地躺在博物館的展柜中,讓每經過的觀眾感受到那份來自古代的溫度和情感。

極為罕見:盛唐社會文化生動體現

“絞胎”陶瓷技術并不是曇花一現的孤品,而是在漢代、唐代,再到宋金、元代等不同時代均有發現,特別是陜西、山東、江蘇等地出土了包括枕、盤、杯、碗、罐、缽、執壺、騎馬俑等。它們被保存在全國各大博物館中,如同火與土的交響曲,歷經千年的淬煉,留下歲月華章,終與觀眾見面。

在這些博物館中保存的絞胎器中,特別具有代表性的莫過于陜西乾縣懿德太子墓出土,現保存于陜西歷史博物館的“絞胎射手騎馬俑”和中國國家博物館的“絞胎釉狩獵騎馬俑”,它不僅展現了唐代絞胎工藝的精湛技藝,更是唐代社會文化和審美情趣的生動體現。

其中,“絞胎射手騎馬俑”的特點在于其生動的人物造型和精細的絞胎紋理。該俑展現了一位射手騎在馬上,姿態悠閑,神情專注,正側身向天空拉弓射獵的瞬間。射手眉目清秀,頦下繪有墨須,頭戴褐色巾幘,身著綠色圓領長袍,足蹬褐色靴,右手立鷹,左手舉食,活靈活現展現唐代貴族狩獵的生動場景。

絞胎射手騎馬俑 陜西歷史博物館藏 鄭華攝

“絞胎射手騎馬俑”的陶馬,也被塑造得高大肥壯,施以赭褐色釉,背馱獵物,與射手的服飾釉色渾然一體,形成了一幅動靜結合、色彩協調的畫面。特別引人注目的是,俑的胎質采用了高嶺土,通過模制和絞胎成型的技法,展現了深淺不同的顏色胎泥相互糅合,形成粗細不等的紋絲狀花紋,再切成薄片貼于器胎表面,這種工藝在當時極為罕見,展現了極高的技術水平。

另一件懿德太子墓出土的“絞胎釉狩獵騎馬俑”,以其雄壯的馬匹和英俊的騎士,展現了唐代貴族狩獵的生動場景。可以看到他頭戴褐色巾幘,身著綠色圓領長袍,足蹬褐色靴,英姿颯爽。右手立起一只獵鷹,左手舉食喂養,姿態自然而生動。他腰間左側佩刀、弓弢,右側挎箭囊,裝備齊全,彰顯了唐代武士的威武之氣。陶馬則高大肥壯,施以赭褐色釉,背上馱著獵物,與騎士的服飾釉色渾然一體,形成了一幅動人心魄的狩獵圖景。

絞胎釉狩獵騎馬俑 國家博物館藏