白瓷是一種胎和釉都呈純凈潔白色的瓷器,它是在青瓷的基礎(chǔ)上,通過對原料的進(jìn)一步選擇淘洗,并降低胎、釉中鐵含量而燒成的,中國最早的白瓷出現(xiàn)于北朝北齊(550年-577年),至隋代已燒制出胎質(zhì)潔白,釉面光潤的白瓷。隋代的白瓷在中國陶瓷發(fā)展史上占有極為重要的地位。

白瓷雞首壺 隋 大業(yè)四年(公元608年),1957年陜西西安李靜訓(xùn)墓出土。此壺為盛水器,盤口外侈,豐肩,鼓腹下漸收,平底。肩部一側(cè)塑一雞首高冠圓目,昂首張口作啼鳴狀,與之相對的是一直體曲頸形龍柄,肩部置對稱環(huán)式耳,均作雙瓣重合狀。整體造型挺拔秀麗,線條優(yōu)美。

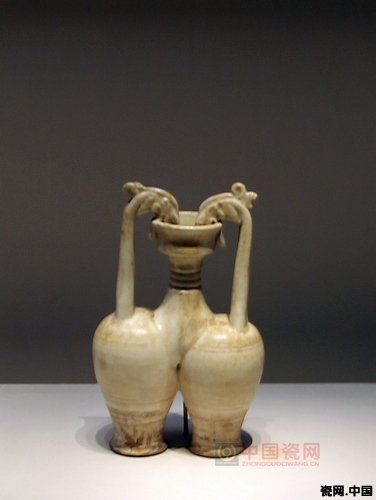

白瓷龍柄傳瓶 隋大業(yè)四年(公元608年),1957年陜西西安李靜訓(xùn)墓出土。此器為隋代的盛水器,兩瓶身相連,盤口,單頸,雙腹相聯(lián),肩部左右兩側(cè)各塑一修長的龍形柄,龍首探入瓶口內(nèi),似在貪婪地吸吮瓶中的玉液瓊漿。這件隋代白瓷器,胎、釉已完全不見白中泛青的現(xiàn)象。

白瓷束腰蓋罐 隋大業(yè)六年(公元610年),1954年陜西西安姬威墓出土。此罐圓形侈口,上有子口,深腹,腹中部束腰,平底。帶蓋,弧頂,中央有一寶珠形鈕,蓋形如僧帽狀。器身內(nèi)外施白色釉,胎色潔白純凈,胎質(zhì)堅硬,釉色光澤瑩潤,通身有細(xì)小冰裂紋。此器造型獨(dú)特別致,是隋代白瓷的成功佳作。

以上這三件白瓷器物,是隋代白瓷的代表之作。隋代白瓷在燒制工藝上逐漸克服了由于含鐵量偏高、燒制溫度偏低所帶來的白中泛青等問題,白瓷的色調(diào)日趨穩(wěn)定,器形更加精巧秀麗,成為深受上層社會喜愛的日用器,為唐代白瓷的進(jìn)一步發(fā)展打下了基礎(chǔ)。(編輯:木木)