青州市東部譚坊鎮境內有一座香山。2006年6月3日,譚坊鎮村民在修路取土過程中,鏟車無意中鏟出了幾尊彩繪陶俑。青州市文物局馬上派專業人員前往現場勘察,確定出土文物為漢代陶俑。經考古人員發掘勘探,確定香山漢墓為“甲”字型大型土坑穴墓,墓室呈正方形,邊長35米,墓道開口向北。該墓陪葬坑,位于墓道西側,南北長7.3米,東西寬5.1米,深4米。陪葬品以陶質為主,種類豐富,分布非常密集。據統計,彩繪陶器數量約有2000余件,其中彩繪陶馬就有350多匹,我們要講的這件陶馬(見圖)即是其中之一。

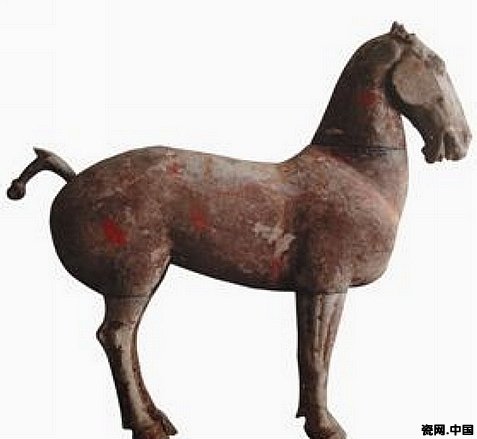

這匹彩繪陶馬高60厘米,呈站立姿態,體型健壯,造型穩重,頷首挺胸,雙耳直立,兩眼圓睜,嘴部微張,背脊微凹,臀部圓厚,前腿直立,后腿微曲,馬尾下垂,在梢部挽結,具有很強的寫實性。馬通體彩繪,以棗紅色為主。最為難得的是,這些彩繪陶馬在歷經兩千年的風雨之后,色彩依然亮麗鮮艷,彩繪顏色均為當時的天然礦物顏料。尤其是在馬頭和馬背上,我們能清晰地看到制陶工匠用白、紫、紅等顏色描繪出了馬具的形狀。至今為止,馬背上的這些圖案依然十分罕見,它是固定在馬背上的坐墊,稱為馬韉。馬韉是馬鞍的前身,它是用皮革或絲織品做成的,因為能遮擋馬在奔跑時揚起的泥塵,所以又稱障泥。

仔細觀察這匹陶馬,我們發現馬的頭顱、軀干、馬腿三部分為分別模制。馬頭從頭部正中沿馬鬃左右合范,頭腔中空,內部胎體可見明顯的人為按壓痕跡,前后合縫后,再修整成型;馬身為上下合范,以馬身中部為分界線,體腔中空,胎體內有明顯的人為按壓和合縫痕跡;馬腿為實心模制,在斷裂的馬腿橫截面可見有直徑0.5厘米左右的孔洞,直通馬腿上下。推測此孔洞為定型用,因馬腿在合范后泥質尚軟,其形狀為上下寬,中間細,在陰干過程中容易變形,故用一根木棍穿透并支撐馬腿,使其不會容易折斷。由此可見,當時的陶馬是批量生產的,反映出漢代工匠高超的制陶工藝。

該墓陪葬坑出土的這些陶馬俑彩繪鮮艷,用色考究,繪畫工藝精湛,為研究漢代馬具、制陶工藝和彩繪工藝提供了珍貴的實物資料。這些陶馬身上的彩繪圖案也讓我們清晰地看到中國漢代馬韉的原貌,具有珍貴的歷史價值。

據史料記載,西漢初年,馬匹奇缺,“將相出行或乘牛車”,反映出馬匹的稀缺程度。漢武帝當政以后,大力主張養馬,他提出,馬者,甲兵之本,國之大用。用這么多陶馬隨葬反映了中國漢代盛行的養馬之風,這既是西漢國力強盛的體現,也是貴族奢侈生活的縮影。

從此墓形制和出土物來看,該墓年代應屬西漢中前期,墓主人身份較高。由于主墓室沒有發掘,印璽、封泥和金屬器皿銘文等直接證據還沒有見到,墓主人的確切身份仍是一個謎。墓葬所處的青州東部一帶在西漢時期,屬淄川國的管轄范圍。據《漢書·高武王傳》記載:漢文帝十六年(前164),分齊為六國,盡立前所封悼惠王子列侯見在者六人為王……淄川王賢以武城侯立”,治劇縣。該墓的主人應是此國的貴族。