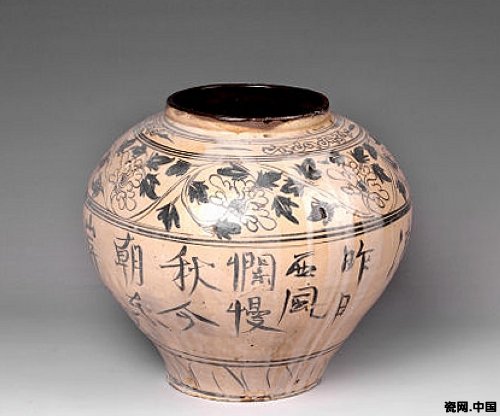

白釉褐彩題字罐

本文通過對存于鶴壁博物館的元代白釉褐彩題字罐的分析,來探討其雅俗一體的特質(zhì),從分析器身題詩來探討民窯瓷器“雅化”的一個變式。

元代白釉褐彩題字罐,是鶴壁集瓷窯出土的一件精品,現(xiàn)存鶴壁市博物館。罐高31.7厘米,口徑17.3厘米,重6800克。器型為唇口,下腹?jié)u收,平底。外部通體施白釉,釉色純白。器物自頸至底,各繪粗細弦紋五周,將器身分為五段。肩部繪花卉和纏枝牡丹各一周,腹部有行文銘文二行二十八個字:“昨日西風(fēng)瀾漫秋,今朝東岸獨垂釣。紫袍不識蓑衣客,曾對君王十二流。”下部為底繪蓮花瓣紋,內(nèi)飾褐彩。

眾所周知,鶴壁集窯屬磁州窯系,為民窯體系,因此鶴壁集窯的瓷器以富有鄉(xiāng)土氣息與民間色彩見稱。這件元代白釉褐彩題字罐本身也具有了磁州窯瓷器這種共同的特點,樸實內(nèi)斂,富有民俗特色,有其“俗”文化的一面。但同時,由于鶴壁集窯瓷器中以詩詞作主要畫面并不多見,且詩本身具有一定的文人色彩,具備了“雅”的特征。

這里所說的“俗”,是民俗,而并非格調(diào)之分。鶴壁集窯創(chuàng)燒于唐而終于元,燒瓷歷史達五百年之久。但所燒器物,基本上為民用瓷器,裝飾以富有生活意趣的內(nèi)容為多。如現(xiàn)存鶴壁博物館的童兒戲蓮瓷枕、褐彩虎型枕,都與民俗生活密切相關(guān)。白釉褐彩題字罐也從兩個方面體現(xiàn)了民俗文化特征:

一、裝飾花紋體現(xiàn)了民俗文化

肩部繪花卉和纏枝牡丹各一周,下部為底繪蓮花瓣紋。其中,牡丹花紋自唐以來就被視為繁榮昌盛、美好幸福的象征。宋代即把它作為裝飾題材廣泛用于各種工藝品上。白釉褐彩題字罐上的牡丹花紋是以纏枝花卉的形態(tài)出現(xiàn),互為纏繞,花朵盛開,枝葉舒展,紋飾構(gòu)圖從寫實出發(fā),表達了制瓷工匠的美好心愿。蓮花紋于南北朝時因佛教盛行而廣泛傳播,隨著歷史的推移和佛教的中國化,蓮花題材失去了宗教意義,而成為一種優(yōu)美的純裝飾性題材,白釉褐彩題字罐上的蓮瓣紋就是這樣一種民間廣為流傳的裝飾性題材。白釉褐彩題字罐采用這種常見的有著吉祥意義的民間常用花卉紋飾修飾,表現(xiàn)了其生動的、富有生活情趣的民俗特點。

二、書法字體粗狂瀟灑、隨性自如

與眾多官窯瓷器中的題詩題字不同的是,白釉褐彩題字罐上的題詩書法字體較為粗狂隨意,較為灑脫,與工整細致有所區(qū)別。《磁州窯造型藝術(shù)與民俗文化》中認為磁州窯瓷器上的書法形態(tài)與宋代書法所具有的典型意義的審美形態(tài)有著不解之緣,講宋代書法“書寫時情感遽發(fā)、興會飚舉的‘意興’和書竣時狂放雄強、‘欹側(cè)怒張’的意趣是一種互為因果的聯(lián)系乃至統(tǒng)一。”[①]認為磁州窯工匠必然也受宋代書法審美形態(tài)的影響。但筆者認為,元代的這件題字罐上的書法體式,雖然也表現(xiàn)了一種恣肆造意的創(chuàng)作心態(tài),但更為直接的是器物本身為民用所造,在制作工程中受工匠本身文化修養(yǎng)與書寫技巧所限,更多的反映了工匠的隨心與隨意,從側(cè)面透視出一種民俗特色。

同時,詩歌中的“瀾”本應(yīng)為“爛”,“慢”當作“漫”,“蓑”也作“莎”,“流”當為“旒”[②]。如果說前三個字可通假使用,那第四個字可視為別字了。可見詩歌雖然為廣泛流傳,但工匠制瓷時仍舊是較為隨意的。

但前文已經(jīng)說過,在鶴壁集窯瓷器中,以詩歌為主要裝飾內(nèi)容的尚屬少數(shù),因此題詩罐體現(xiàn)了一定的獨特性。在“雅”的方面體現(xiàn)在以下幾個方面:

一、以詩歌為主要修飾畫面具備獨特性

在瓷器上寫通俗詩句與民諺開創(chuàng)于唐代,磁州窯的民窯性質(zhì)決定了它的生產(chǎn)必須靠市場運作來延續(xù)發(fā)展,必須以人民喜聞樂見的市井文化內(nèi)容為題材來裝飾產(chǎn)品。因此元代的很多瓷器上有元散曲、元雜劇,簡單的還有以幾個文字作為裝飾,如鶴壁博物館的“香花供養(yǎng)”盤、“黃花紅葉”盤,以詩為裝飾的在鶴壁集窯瓷器中并不多見,如我們談?wù)摰倪@件題詩罐。歷代文學(xué)作品中,詞、曲的地位與傳統(tǒng)詩歌自然不可同日而語,兩者針對的受眾也不盡相同,前者更偏向于茶樓酒肆、街頭巷尾的人們吟唱傳誦,后者更多的是士大夫文人創(chuàng)作相傳。題詩罐的出現(xiàn),可見民俗審美文化在潛移默化地提高自身的雅俗共賞的藝術(shù)品位。

二、詩歌本身具有文人色彩

這首詩為宋代楊樸所做,楊樸(921—1003),北宋詩人。《宋史》載:“楊樸字契元,鄭州新鄭人。善歌詩,士大夫多傳誦。與畢士安尤相善,每乘牛往來郭店,自稱東里遺民。嘗杖策入嵩山窮絕處,構(gòu)思為歌詩,凡數(shù)年得百余篇。樸既被召,還,作《歸耕賦》以見志。真宗朝諸陵,道出鄭州,遣使以茶帛賜之。卒,年七十八。”[③]

《苕溪漁隱叢話》中引《桐江詩話》:“楊樸契元,一日秋晴,釣于道旁溪中。值漕臺陳文惠出,從者呵之,契元竟不顧。文惠怒,攝至郵亭中詰之。契元丐紙筆供狀,乃作絕句云:‘昨夜西風(fēng)爛漫秋,今朝東岸獨釣鉤。紫袍不識莎衣客,曾對君王十二旒’。文惠謝遣之。”

紫袍,代指達官貴人。南北朝以后,紫服為貴官公服。十二旒:本為天子冠冕前后懸垂的玉串,共十二掛,這里借代復(fù)指“君王。”這是楊樸寫給陳堯佐的一紙供狀:“昨夜一夜西風(fēng),迎來了爛漫的秋季;今天早上我來這里,垂下釣鉤釣魚。你這個達官貴人,不認識我,當年我面對君王,曾經(jīng)歌詠過《莎衣》。”此詩之意,飽含了中國歷史上高潔隱士的心聲,楊樸乃一介草民,沖撞了達官貴人的車駕,可他卻不道歉,反而責(zé)備陳堯佐不認識曾對君王的莎衣客,其蔑視權(quán)貴、平交王侯的態(tài)度躍然紙上。最后倒是陳堯佐向楊樸道了歉,因為莎衣詩不脛而走早已膾炙人口了。《莎衣》詩當為楊樸的代表作,原詩為“軟綠柔藍著勝衣,倚船吟釣正相宜。蒹葭影里和煙臥,菡萏香中帶雨披。狂脫酒家春醉后,亂堆漁舍晚晴時。直饒紫綬金章貴,未肯輕輕博換伊。”也是不慕富貴與權(quán)勢甘做布衣平民的意思。

這種士人際遇心聲被裝飾到瓷器上,可能出于兩個原因。其一,元代知識分子進身無望,地位潦倒,雖然短時間開放科考,但是對漢族文人又有許多限制,文人落拓自嗟、境遇凄苦。或有文人為謀生計不得已以制瓷為業(yè),因此瓷器制作便成為抒發(fā)心中塊壘的最妙之處。《中國陶瓷史》上講“磁縣彭城出土的一件磁州窯瓷枕,枕面題《朝天子》:‘左難右難,枉把功名干,煙波名利不如閑,到頭來無憂患,積玉堆金無邊無岸,限來時,悔后晚,病患過關(guān),誰救得貪心漢。’它反映了失意士人與一部分在鄉(xiāng)地主的情緒。”[④]題詩罐的詩歌比之文人色彩更為濃重一些,可見有表現(xiàn)落拓文人抒發(fā)胸臆的可能性。其二,楊樸的這首詩果真是廣為流傳,又由于新鄭與鶴壁不遠,地域性的接近促進了詩歌的蔓延。又因詩歌本身具備了傳說性質(zhì),內(nèi)容較為通俗,同時可以衍生出一個倔強文人辭官不受、不畏權(quán)貴的故事,這符合一部分知識分子自嗟身世、甘于清貧的心理,因此更容易在民間廣為流傳,那么為了契合這一部分人所需所用,工匠把這樣的詩飾于瓷器之上,也在情理之中了。

綜上所述,這件白釉褐彩題字罐體現(xiàn)了民窯瓷器的雅俗一體,體現(xiàn)了民間審美情趣的發(fā)展與民俗文化的雅化,為今后研究民窯瓷器的文人色彩有一定的啟發(fā),同時也為研究楊樸的詩歌提供了部分依據(jù)。

參考文獻

[1]蔡子諤 侯志剛。磁州窯造型藝術(shù)與民俗文化[M]。保定: 河北大學(xué)出版社,2008.261

[2]北京大學(xué)古文獻研究所. 全宋詩[M]。北京:北京大學(xué)出版社,1998.

[3](元)脫脫等。宋史[M]。北京:中華書局,1977.

[4]中國硅酸鹽學(xué)會編.中國瓷器史[M]。北京: 文物出版社,1982.246