龍泉窯是歷史悠久的一處南方瓷窯,以燒造青瓷享有盛名。其自成體系的生產始于北宋,衰落于清初,長達七八百年之久。窯址廣泛分布于今浙江西南部,并進而影響到福建、江西、湖南乃至更遠的地區,已發現的各時期青瓷窯址多達500余處,其中僅龍泉境內的古代窯址就有300多處,構成了我國歷史上罕見的一個窯場眾多、分布范圍廣闊、產量巨大的瓷窯體系。

兩宋之際,社會動蕩,全國各地包括浙江的其他瓷業都處于低潮,浙江瓷業生產的格局因此發生了重大變化,越窯、婺州窯、甌窯已相繼衰落,而地處偏遠山區的龍泉窯卻憑借它優越的制瓷條件,在原有基礎上加速發展。此期的龍泉窯瓷業開始擺脫越窯等窯系的影響,燒造出以厚胎、薄釉、刻劃花為標志的龍泉窯產品,確立了與眾不同的獨特風格。

南宋龍泉窯青釉雕鑲蟠龍蓋瓶 故宮博物院藏

通高22.5厘米,瓶呈盤口,蓋鈕為一臥鵝,形象生動。瓶頸凸雕蟠龍一條,腹部一周飾淺浮雕蓮瓣,通體施粉青釉。瓶口有損,用金粉補之。蟠龍瓶是宋代江南地區流行的一種陪葬器皿,大多數有蓋,蓋頂常飾虎、狗、雞、鵝、鳥等禽獸形鈕,以虎鈕居多,故又常被稱為“龍虎瓶”。

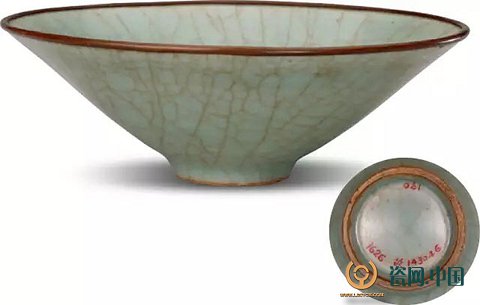

南宋龍泉窯青釉劃花紋碗 故宮博物院藏

口徑17.5厘米,碗身好似倒置的尖頂斗笠,是五代、宋以來流行的一種碗形。碗內壁釉下刻劃極其少見的兩組飄帶繡球紋飾,線條清晰流暢。此器以其口沿包鑲銅扣并擁有“清宮舊藏”的身份而顯現非凡的身價。

南宋龍泉窯粉青釉印花粉盒 麗水博物館藏 2005年12月南宋嘉定壬午年(嘉定十五年,1222年)李垕妻姜氏墓出土

口徑8厘米,盒呈扁圓柱形,臥足。淡粉青色的厚釉勻凈滋潤,底部及子母口扣合處露深灰色胎,胎質細膩致密。潤澤的質感、精致的做工,令人遙想墓主人生前優雅的生活。

南宋龍泉窯粉青釉盂形罐 麗水博物館藏 2005年12月南宋嘉定壬午年李垕妻姜氏墓出土

高4.8厘米,口部露胎,蓋頂平弧,罐身較矮。與同墓出土的粉青釉印花粉盒具有極相似的呈色及胎質,讓人猜測是否為一窯所成之器。

南宋龍泉窯菊花鼓釘紋三足爐 麗水博物館藏 2005年12月南宋嘉定壬午年李垕妻姜氏墓出土

三足爐是宋代開始流行的一種爐式,常呈筒狀。此器造型小巧規整,高4.7厘米,釉呈透明的水綠色,器身上下各飾一周菊花鼓釘紋,為原本普通的造型平添幾分秀美,推測為焚香用具。

南宋中期以后,在大窯等地的部分窯場,由于受到官窯的深刻影響,開始燒制明確具有仿官窯性質的黑胎青瓷和白胎青瓷兩種高檔厚釉制品。這種高檔制品不僅被征作宮廷用瓷,而且其中的主打產品——白胎類厚釉青瓷還被遠銷到日本等海外市場。龍泉窯對青瓷的造型設計、胎釉配方、上釉技術和成型裝飾等都作了重大改革,使產品釉層豐厚,制作精細,式樣優美,種類繁多。尤其是光澤柔和的粉青色釉和碧綠的梅子青釉的燒成,使青瓷的燒制技術達到新的高峰。由于加厚了釉層,此前流行的刻花、印花紋飾容易被厚釉蓋住而顯現不出來,故這一時期產品器面的裝飾性開始減少,更注重在造型上下功夫,裝飾有浮雕、出筋和貼飾等,在厚釉的映襯下,顯得安靜素雅。此期的龍泉窯開始進入全盛時代,完全取代了越窯的歷史地位,成為我國南方青瓷的中心產區,并由此而馳名世界。

南宋時期的龍泉窯,因其日益增長的海外貿易而為人所稱道。事實上,其用于內銷的量也非常大,就南宋時期的墓葬、窖藏而言,出土器皿中以龍泉窯數量最多。顯然它在當時已占據了國內大半的瓷器市場。除此之外,高品質的南宋龍泉窯還是當時皇室及高層社會中相當普及的日用器物。在南宋皇城遺址和宋六陵墓地,大量出土龍泉青瓷就是有力的證明。

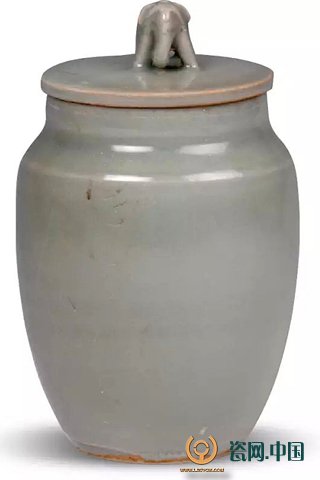

南宋龍泉窯粉青象鈕蓋罐 麗水博物館藏 2005年12月南宋嘉定壬午年李垕妻姜氏墓出土

高14.9厘米,餅形蓋,上塑立象為鈕,生動傳神。蓋下有子口,筒形身。在灰白細膩的胎骨外,粉青釉醇厚潤澤,光潔如玉。整件器物風格素雅,工藝精湛,是南宋龍泉窯中絕無僅有的造型,具有很高的歷史、藝術價值。

南宋龍泉窯粉青釉渣斗 麗水市博物館藏 2002年12月麗水市南宋墓出土

渣斗為古代貴族宴飲吐魚骨或獸骨的承器。從東漢始出瓷質渣斗開始,一直持續到晚清,歷朝歷代都廣泛使用,只是造型各有變化。此器高8.7厘米,整體施粉青厚釉,為龍泉窯精品。

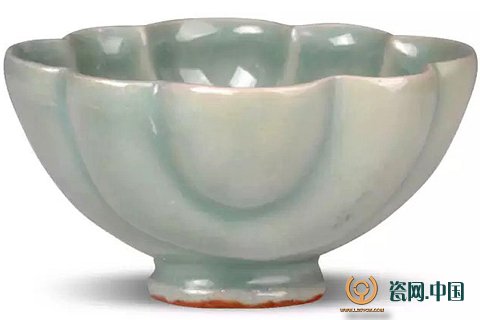

南宋龍泉窯海棠盞 麗水市博物館藏 1986年麗水市城西路出土

口徑11厘米,此器優美而奇特的造型令人愛不釋手,如玉般滋潤的厚釉質感盡顯“粉青”的風采。

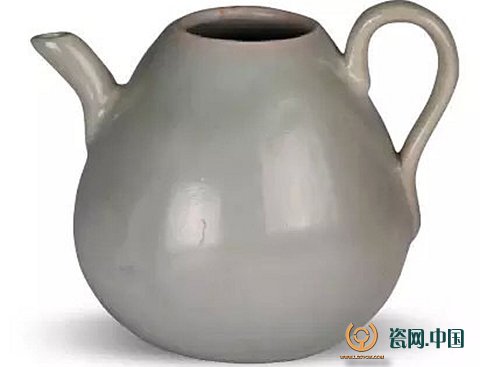

南宋龍泉窯粉青水注 麗水博物館藏 1998年麗水市中山街出土

水注又稱硯滴,系文房用具,常與硯合用,用以貯水。此種器盛行于宋元時期,以龍泉青瓷為大宗。此器高8.9厘米,造型秀巧,圓潤可愛,原物應配有蓋。