出土前復原圖

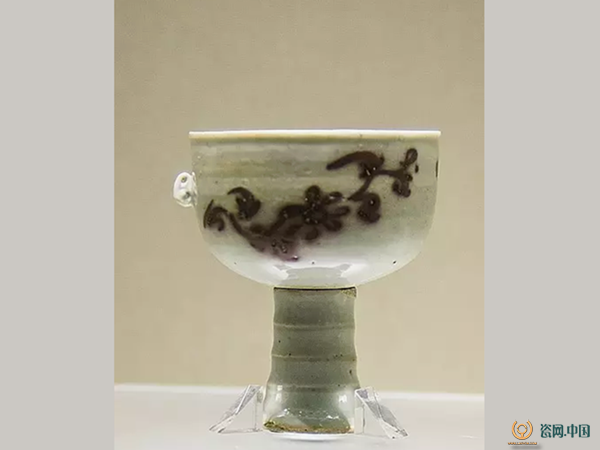

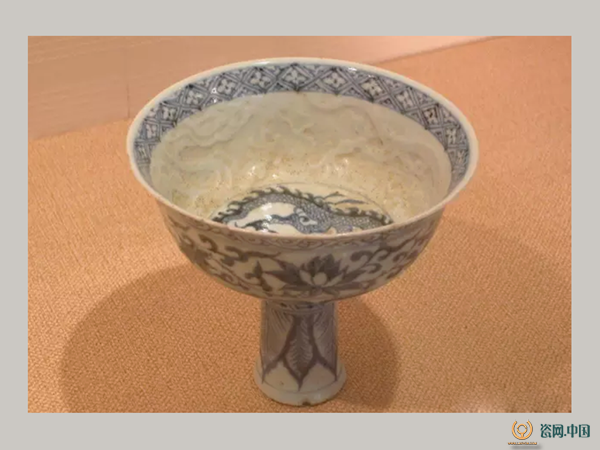

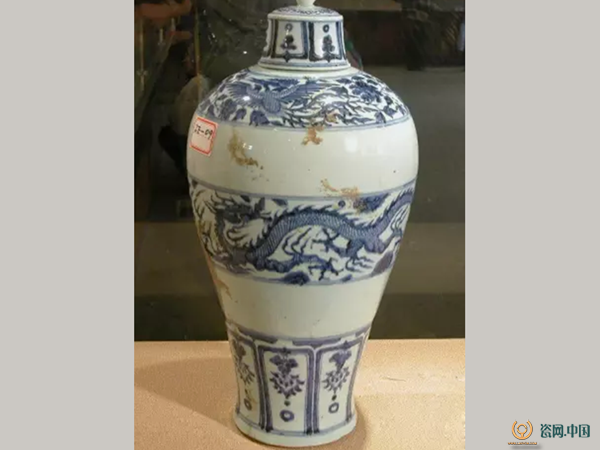

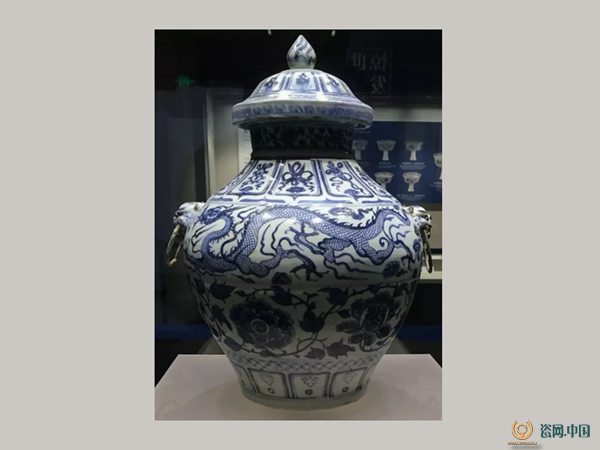

1980年11月29日,在江西省高安縣城南,江西第二電機廠的一個基建工地中,建筑工人發現了一個大型窖藏。隨后出土元青花、釉里紅瓷、卵白釉瓷、龍泉窯青瓷、鈞窯瓷器239件,其中元青花有19件,其質量之精,器型之美為世人稱奇。隨后,由于安全因素和展出條件不足,出土的包括高足杯9件、云龍紋蓋罐1件、云龍紋荷葉蓋罐2件、云龍紋帶蓋梅瓶3件、纏枝牡丹梅瓶3件和蕉葉紋花觚1件在內的珍貴元青花,被用一米厚的鋼筋混凝土儲存倉秘密封存于地下,期間除了少數幾件借調去外地以及出國展出外,從未同時向觀眾展出。

意外發現

高安市地處江西省西北部,有著悠久的歷史,早在2000多年前的漢高祖時期,已經建縣。唐時改為州,始命名為高安,并設置靖州。至元代,高安改州為路,歸瑞州路治。高安城自古就沿錦河而建,漕運十分發達,商賈云集手工業成熟。

第二電機廠的廠址。1980年11月29日,時任高安縣博物館館長的劉裕黑接到一個緊急電話:電機廠的工人在施工過程中發現了一個土窖,里面藏有大量的瓷器。劉裕黑接到消息后馬上與四五個同事趕到工地,工廠工人們已自覺停止施工,將土窖保護起來。

為了保障文物的安全,博物館的工作人員進行了連夜發掘,到第二天清晨才基本發掘完畢。這是一個圓形窖藏,在窖藏上鋪了一層錫片,離地表深約1.6米,直徑約2米,器型大的罐子放置于土窖表面,打開大罐,很多小件物品放置于內部。當時清理出的文物裝滿了整整6個籮筐,共計瓷器239件,并被立即送往高安縣博物館保存收藏。

發掘后,當時的高安縣博物館館長劉裕黑、副館長吳萍生、考古組長熊琳等相關工作人員馬上對發掘文物進行研究。研究過程是漫長的,在比對大量的資料后,發現其中一件青花梅瓶與大英博物館館藏的元代無蓋青花梅瓶的造型、紋飾、胎質一模一樣。“這是元代的東西!國寶出土了!”劉裕黑說,當時激動得“心臟都要蹦出來了”。

后來又經過專家的仔細比對研究,高安發掘的這批瓷器主要來源于景德鎮的窯口,還有龍泉窯、鈞窯、磁州窯的器物。其中最令人驚嘆的就是19件元代青花瓷器。從器型、繪畫、胎土等方面看都是那個時代的典型特色,是景德鎮元青花的代表。

矚目的元青花

“人生百年長在醉,算來三萬六千場!”出自李白《襄陽歌》“百年三萬六千日,一日需傾三百杯”

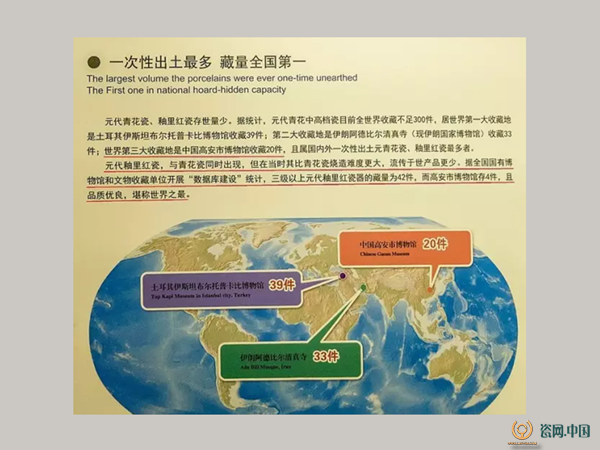

青花瓷作為我國具有民族特色的瓷器,在世界陶瓷史上占有十分重要的地位。其起源于唐代,發展至宋代幾近停滯,直至元代才日臻成熟。在遠銷至世界各地的青花瓷中,14世紀前后的青花瓷,以其精湛的工藝而享譽世界。據不完全統計,元青花瓷在國內約100件,國外有200多件,主要分布在埃及開羅、伊朗德黑蘭、土耳其伊斯坦布爾、英國、美國、日本的博物館、美術館中。其中土耳其和伊朗的收藏無論從數量上還是質量上均堪稱世界收藏之冠。

1929年英國人霍布遜在大維德基金會所藏青花瓷中,發現一對帶“至正十一年”(1351年)銘款的云龍象耳瓶,并將其從明代眾瓷器中分辨出來,認定為元代瓷器。1952年美國人波普博士在霍布遜的基礎上,對比土耳其和伊朗收藏的青花瓷后,將學術成果發表在1952年版的《14世紀青花瓷器:托普卡帕·撒萊宮所藏一組中國瓷器》和1956年版的《阿德比爾神殿收藏中國的瓷器》中,并將與之相似的、14世紀在景德鎮生產的青花瓷都歸作“至正型”青花瓷——元青花瓷器研究的序幕才真正拉開。

但由于胎質疏松,瓷化程度低,故有學者稱之為“白釉藍彩陶器”。到了元代后期,景德鎮窯采用瓷石加高嶺土的“二元配方”,借鑒磁州窯和吉州窯釉下彩繪技術,引進西亞“高鐵低錳”的鈷料,才將青花瓷器創燒成功。

這件元青花“蕭何月下追韓信”梅瓶,明朝開國皇帝朱元璋賞賜給大將沐英,沐英死后陪葬陵墓,后陵墓被盜,劉伯承主抓此案,很快告破,國寶失而復得,現為南京博物館鎮館之寶。

元青花開辟了由素瓷向彩瓷過渡的新時代,其富麗雄渾、畫風豪放,繪畫層次繁多,被稱為中國陶瓷史上的一朵奇葩。

2005年,元青花鬼谷子下山大罐在倫敦佳士得舉行的“中國陶瓷、工藝精品及外銷工藝品”拍賣會上,以1400萬英鎊拍出,加傭金后為1568.8萬英鎊,折合人民幣約2.3億元,創下了中國藝術品在世界上的最高拍賣紀錄,也開始令元代青花瓷器走進更廣泛的大眾視野。

近年來,隨著元青花“鬼谷子下山”大罐在海外市場天價拍出,國內外收藏領域掀起了一股瘋狂的元青花熱潮。熱潮之下,難免泥沙俱下,出現了一些收藏誤區。