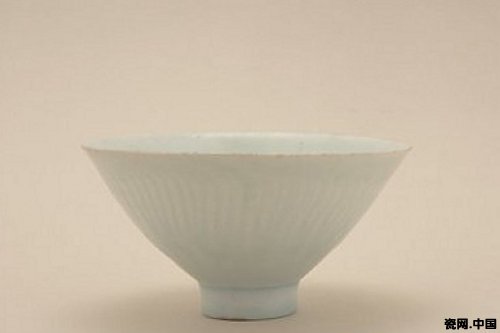

宋代青白瓷也叫影青瓷或隱青瓷,指的是釉色介于青白二色之間,青中泛白、白中透青的一種瓷器。“影青”一名,始見于清代文集。如許之衡《飲流齋說瓷》一書說:“素瓷甚薄,雕花紋而映出青色者,謂之影青。”道出了青白瓷釉素胎薄,對光見影的特點。

江西景德鎮是青白瓷的燒造中心,北宋時其青白瓷的基本特征是胎質細密,呈白色,透光度極好;釉的透明度高,光澤性強,流動性較大,釉色青白,最好的呈色如天青稍淡,釉薄處泛白,積釉處則呈水綠色。

南宋中期以后,景德鎮受定窯影響采用復合支圈覆燒法,盤、碗的口沿也形成“芒口”。此時胎質比以前稍粗,釉色可以分為兩類:一類偏白,一類偏青。在造型方面,南宋前期與北宋相似,主要有斗簽碗、平底碟、弧壁淺盤等南宋中晚期碗演變為撇口弧壁形。在裝飾手法方面,南宋早期多為刻花、劃花,內容以牡丹、荷花等花卉為主,也有嬰戲晚期印花很多,圖案層次較多,構圖繁縟,除花卉、水波游魚外,還出現了人物故事題材。