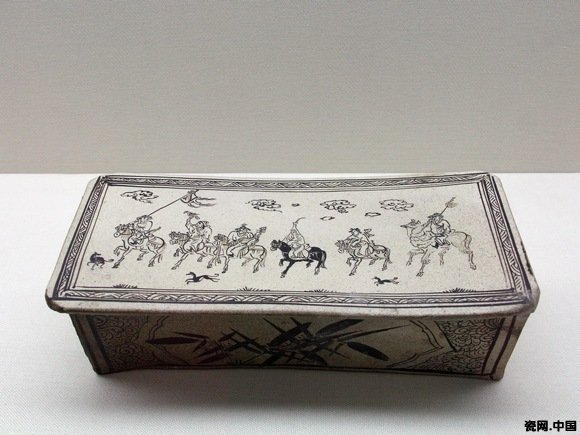

元代 白地黑花“昭君出塞圖”瓷枕

此枕應(yīng)是根據(jù)歷代吟詠王昭君的詩歌,以及金代女畫家宮素然的《明妃出塞圖》和元代關(guān)漢卿的《漢元帝哭昭君》、馬致遠的《破幽夢孤雁漢宮秋》等元雜劇等題材進行藝術(shù)再創(chuàng)作的。

該瓷枕為長方形,以五條直線間雜繩紋繪飾邊框,畫中六人或騎馬或騎著駱駝列隊迎風(fēng)前行,愁云慘淡,氣氛蕭殺,但見匈奴迎親隊伍中最前面一人腰挎彎弓,肩扛長旗,風(fēng)吹旗動,颯颯作響。緊隨其后的胡人壯如虎姿,右手擎舉一只飛禽,大有鷹揚虎視之威。如果將這只飛禽看作是一只大雁,正落在胡人手上傾聽身后的琵琶曲,倒真暗合了王昭君“落雁”的美譽了。傳說昭君出塞時為抒解思鄉(xiāng)之情,便在馬背上彈起了琵琶。曲哀人艷,連南飛的大雁都為之傾倒,以至放棄飛行,落在昭君的周圍,“落雁”故此而來。第三名胡人乘馬側(cè)身而行,只見他一邊手彈琵琶,一邊看著后面騎著黑馬的王昭君,本欲讓她高興起來的,但昭君心中正在懷想元帝,身后家國眼前沙,從此別親赴天涯,聽得曲中胡音,愈加思念故國。王昭君禁不住悲從中來,掩面而泣,淚濕裘袍,她頭上戴著的風(fēng)雪帽簌簌而動。身后的侍女此時懷抱著昭君時常在漢宮彈奏的琵琶,來時知道塞外風(fēng)沙大,還特意將琵琶包裹了起來。眼看著主人哭泣不已,她心中亦不免暗自悲傷。最后一名胡人騎著駝馬,手持胡旌,自顧前行,他不并理解這個日后被封為“寧胡閼氏”的女人,馬上就要成為本族的閼氏(王妻)為何還要垂淚傷心?畫面中三只獵犬前呼后應(yīng),為徐緩前行的隊伍增加了一線動感。天空行云,地上奔犬,中有騎人,畫面構(gòu)圖得法,情景交融,場面宏大。

大英博物館也藏有一方元代白地黑花“昭君出塞圖”瓷枕,該瓷枕是五人圖,前行第二人手上沒有飛禽,隊伍中最后一人沒有手持胡旌,而且圖中只有兩只獵犬。相比之下,磁州窯藝術(shù)館珍藏的這方“昭君出塞圖”瓷枕尤顯珍貴。

昭君出塞和親,使匈奴同漢朝和睦友好達半個世紀。磁州窯藝術(shù)家創(chuàng)作“昭君出塞圖”瓷枕,借古托今,表達了對元代中國各民族大融合的殷切希冀,也寄托了對漢族中興的深切期盼,立意高遠,真可謂是千古一枕。