元朝統一全國后,統治者大力扶持道教,使道教呈現出前所未有的興盛局面,形成了北方以王重陽及弟子丘處機為代表的全真道,南方以張天師為教主的正一道兩大派別。

道教的盛行,對元代的文人產生了很大的影響。由于文化上的疏離和文人地位的降低,文人們難以進入仕途,轉而向道教尋求精神的慰藉,他們將與世無爭、超凡絕世的隱居生活作為理想的人生境界和最后歸宿,致使許多有名的士人紛紛隱居名山學道,在創作上也寄情山水,作品中的人物一派仙風道骨,逍遙自在,皆身心安閑,不染世塵。代表元代藝術水準的元曲中,屬于道教戲劇一類的至少有40種,約占元雜劇總數的十分之一。受當時道教文學作品的影響,在磁州窯的瓷枕上也出現了許多表現道教題材的繪畫作品,大都以流行的道教故事為內容,畫面生動,人物飄逸,場景奇特,亦真亦幻,具有極強的藝術感染力。

張天師斷案畫枕

張天師斷案畫枕

張天師是對五斗米道創立者張陵及世襲教主的通稱。漢末時張陵創建五斗米道,自稱太上老君降命為天師,故世人稱張天師。元雜劇中有一批以反映道教神仙信仰、宣揚道教教理和修煉方術為內容的劇目,世人俗稱為神仙道化戲。這類戲中的一個重要題材就是演述神仙斷案的故事,從而宣傳道教的天條戒律。如著名的元雜劇作家吳昌齡的《張天師斷風花雪月》,又名《張天師明斷辰鉤月》,就是描述道教張天師斷案的故事。劇情描寫秀才陳世英赴京趕考,路過洛陽城時,探望在此任太守的叔叔。時值八月十五,叔叔在院中擺下美酒佳肴款待侄兒。酒宴散去,陳世英獨自在書房的院中吟詩彈琴。一曲瑤琴,感動了月亮中的桂花仙子,便下臨凡世,兩人飲酒言歡,依依不舍,臨別時約定來年的八月十五再次相聚。桂花仙子走后,陳世英苦思成疾,大病不起,多方求醫,仍無療效,以致錯過了趕考的日期。到了第二年的中秋節,陳世英盼望著與桂花仙子相會,病情日趨加重。恰在這時,云游洛陽的天師道三十七代傳人張道玄準備回龍虎山修行,特來向陳太守辭行。張天師來到陳太守的府衙,感到有一股污濁之氣,便問道:你府上是否有染病之人?陳太守直言相告,侄兒陳世英已患病臥床一年,久治不愈。張天師見過患者后說:你侄兒是被花月之妖纏身,釀成大病,讓我來為你驅逐妖魔。于是在院中筑設五雷壇,披上法衣,手持驅邪劍,登壇作法,驅趕走了桂花仙子,使陳世英病體康復。該劇具有濃郁的傳奇色彩,布局排場,匠心獨運,頗受人們贊譽。

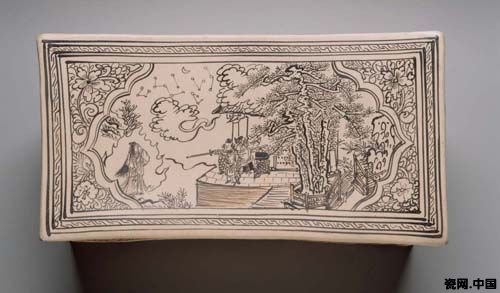

美國波士頓美術館藏有一方表現元雜劇《張天師斷風花雪月》場景的畫枕(圖1),長方形,枕的前立面開光內為梅花鹿,后立面為一只蹲伏的臥虎,兩端開光內為團花,枕的底面有上荷葉、下荷花的“張家造”窯戳。枕面的開光內繪制主題圖案:左側是一座太湖石組成的假山和幾株茂密的柏樹,樹蔭下筑有一座高臺,臺上的涼亭下立有兩人,后者為童仆,前者為張天師,他身披法衣,手持驅邪劍,直指臺下的桂花仙子。桂花仙子披頭散發,被罩在一片云霧中,頭上飄拂著朵朵團云,空中還繪有彎月和各種星宿圖,生動地表現了張天師在五雷壇斷案審結的情景。

張陵的孫子張魯任教主后,五斗米道的影響日趨擴大。曹操控制漢獻帝后,為利用道教勢力,委任張魯為漢中太守。后曹操占據鄴城,張魯及其部眾也隨之北遷,五斗米道開始在北方得以傳播。磁州窯的場區位于鄴城遺址附近,是當時五斗米道傳播的核心地區,使張天師的聲望波及后世。磁州窯畫工在瓷枕上選擇這一題材,正是受到了元雜劇與道教的雙重影響。