日前,我在臺北參觀了由兩岸故宮共同舉辦的“雍正——清世宗文物大展”,這是兩岸故宮文物分別60年來的首次團圓,其內容豐富,學術性強,意在“告訴人們一個真雍正”。正因為有如此精彩的內涵,展覽吸引了眾多參觀者,人們從四面八方趕來,就是希望一睹雍正——清世宗文物的風采。

展覽廳前,早早地就已排起了長隊,246件文物包括檔案、史籍、地圖、肖像、繪畫、書法、瓷器、琉璃、瑪瑙等在這里展出,從中人們可以領略雍正這位頗具爭議的皇帝的文治武功和藝術品位。對雍正時期的瓷器,我很感興趣。雖然雍正在位才區區13年,但瓷器生產卻達到了歷史最高水平,這和雍正對瓷器“文雅精細”的制作要求和高雅的審美情趣有關。

雍正對瓷器制作的細致認真程度超乎人們的想象。從大量保存下來的朱批檔案里,我們看到了他對瓷器生產樣式的要求以及呈核程序的規范。如雍正五年下旨曰:“朕從前著做過的活計等項,爾等都該存留式樣,若不存留樣式,恐其日后再做,便不得其原樣。”他對于造辦處送樣的瓷器,除了“好”與“不好”的評語外,還有不少精彩點評:夸贊的如“細”、“素”、“薄”、“文雅”、“精細”、“秀氣”等。批評的如“俗”、“厚”、“俗氣”、“粗糙”等,一個堂堂皇上,卻心系瓷器,并對之作出自己的獨到評判,這對瓷器制作的精益求精無疑起到了推動的作用,讀之讓人感佩不已。可以說,沒有雍正,就沒有雍正瓷器的精妙絕倫;而精妙絕倫的雍正瓷器,也反映了雍正皇帝自身的藝術修養和審美追求。

當然,雍正瓷器能達到美輪美奐的境界,與雍正起用天才督造官唐英息息相關。在首都博物館,我曾看到唐英留在筆筒上的墨跡,也讀過他的著作《陶冶圖觀》,對這位陶藝大師的文化修養略知一二。唐英是中國陶瓷史上最具知名度的督陶官之一,經歷雍正、乾隆兩朝,前后在景德鎮督陶27年。他主持御器廠期間,禮賢下士,虛心求學,刻苦鉆研制瓷工藝,致力于制瓷工藝的總結和改革,長期和工匠在一起,親自設計繪制各種新的圖案樣式,及時將其寫入書里,繪制于畫,傳之久遠。雍乾兩朝制瓷工藝達到登峰造極的地步,唐英功不可沒,時人甚至稱他為“唐窯”。

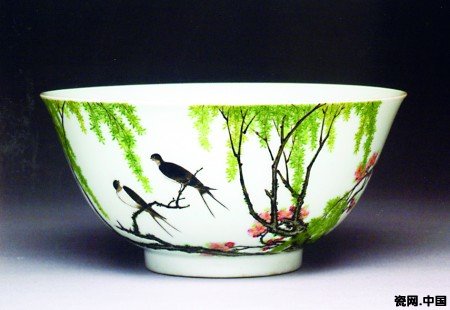

雍正瓷器的胎釉,選料極為精細,胎體堅韌,胎薄體輕,成型規整。仿宋代黑灰色胎瓷器的胎骨,稱為“鐵骨大觀”;仿汝窯香灰色胎瓷器的胎骨,稱為“銅骨之汝”。釉質晶瑩、表面光潔,釉色多為純白;仿宣德青花瓷釉面呈橘皮紋,有的積釉較厚,有的如云霧狀;彩器和仿成化器釉為粉白色細釉;仿定窯白瓷的漿胎瓷器釉面也呈粉白色,但釉質較疏松;琺瑯彩多繪于素白瓷地上,內容以花鳥為主,次為山水,少見人物,配以行書詩句。

“雍正——清世宗文物大展”展出的百余件雍正瓷器,主要有碗、盤、杯、瓶、壺、罐、爐、尊、洗、盆等。這些瓷器一改康熙時渾厚古拙之風,其線條優美流暢,比例自然適度,俊美高雅、玲瓏輕巧,文人氣息相當濃厚。古人云“秀色可餐”,雍正瓷器就達到了這樣的境地。巧奪天工的雍正瓷器,是清代當之無愧的巔峰之作,它完全可以冠絕于中國瓷器史。