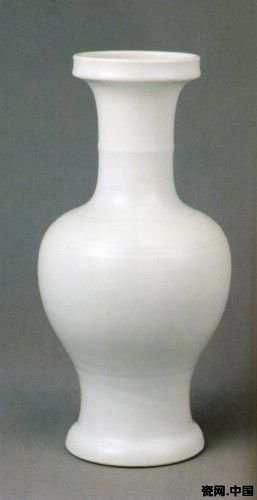

清白釉印龍紋尊 高24厘米 私人藏品

白瓷,是指呈白色調的單色釉瓷,明代稱其為“白磁”,清代多稱“填白”或“甜白”。我國傳統瓷器主要有青瓷、白瓷、青花瓷以及彩瓷等,白瓷屬于其中一大分類,也是明清景德鎮御窯廠中較為常見的單色釉品種。

與其他色釉瓷相比,白瓷制作較為簡單,因此在歷史上創燒時間較早。制作理想的白瓷也并非易事。首先,高質量的白瓷需要純凈的胎土與釉,其中含有其他微量雜質,容易影響胎與釉的發色,降低成品質量。例如明代麻倉土提煉不如清代純凈,導致胎土略帶黃色調。清代胎土純凈,對表面釉色幾乎沒有影響,于是釉面發色更為潔白。另外入窯燒制時的火候控制也非常重要。通常使用氧化焰燒制,白釉呈牙白色;使用還原焰,白釉則呈青白色。因此,白瓷的主要色調可以分為牙白色(偏黃)與青白色(偏青)兩大類。

明官窯白瓷

1995年8月,在城市建設改造中,南京明皇宮遺址內玉帶河西側一口古井中出土不少明初白瓷殘片,造型主要有盞、杯、盤、爵、梅瓶等,制作風格在元與永樂之間,被學者斷為洪武制品。根據這些資料,可以判斷早在洪武時期,御窯廠白瓷已經大量制作,并廣泛用于祭祀、賞賜以及日常使用中。由于明初御窯廠早期制瓷種類不多,色彩相對單一,因此白釉瓷大量制作屬于順理成章的事情。當時,景德鎮御窯廠已經具備相當成熟的制瓷技術,使用研磨細膩的麻倉土與瓷石配制的二元配方胎土,并用磁鐵成功吸附,在很大程度上減少了胎土中的鐵含量,還將釉料中的鐵元素含量降低到最低點。

到了永樂時期,景德鎮御窯廠制作白瓷的技術更加嫻熟,胎土光滑細膩,釉水豐潤如脂,呈半透明狀。其制品被歷代推崇,甚至為它起了一個動聽的名字,即“甜白”。永樂御窯廠的白瓷制作不僅在于釉水發色方面很有特色,在造型方面更是首屈一指。從景德鎮御窯廠發掘出土瓷器的情況看,永樂甜白的制作量相當可觀,造型尤其豐富,大致可分為以下幾類。

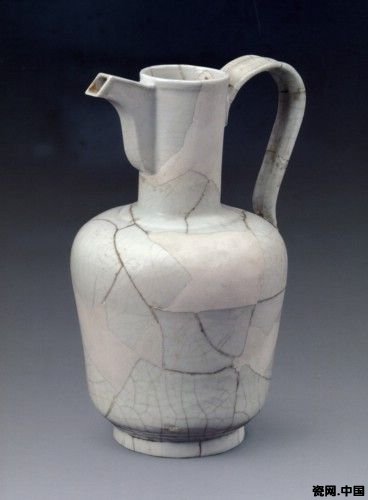

仿伊斯蘭器。該類器物主要為永樂年間配合鄭和下西洋以及明朝與伊斯蘭圈諸國的貿易往來所制。造型仿制伊斯蘭地區常見的青銅器、玉器等,如執壺、燭臺、扁瓶以及西亞地區的其他罕見造型。除了用于波斯等地的賞賚外,該類器物在內地并無太多實用價值,僅作為陳設觀賞瓷使用。因此,隨著后來鄭和下西洋的終止,該類器物在景德鎮御窯廠的制作量急劇減少。

仿中國古代青銅器。從景德鎮御窯廠發掘出土情況看,永樂時期還制作了白瓷、白瓷爵等仿古代青銅器造型的白釉瓷。白釉仿制東周盛行的青銅樂器,原本是一種形制接近于鐘的樂器,不像鐘那樣口部呈弧狀,而為平口,器身橫截面為橢圓形。明初制作白釉并不是作為樂器使用,應該是一種用于祭祀或象征性陳設觀賞的博古瓷。白釉爵也是仿古代青銅飲酒器爵。當時御窯廠制作了大量高足杯等飲酒器,因此爵同樣無太大實用價值,也應主要作為祭祀、陳設觀賞器使用。

日常用器。永樂白釉瓷中,蓋罐、玉壺春瓶、盤、碗、杯(包括高足杯)等都是歷代傳統制作造型,也是宮廷內部必不可少的日常用器。因此,這類飲食用瓷制作量最大,所占比率較高。

除了以上各類造型的白釉瓷之外,永樂時期還制作了仿石雕器座、罕見的碗類造型,以及藏族等地流行的僧帽壺等。現在看來,這些都是御窯廠為了豐富制品造型,服務于鞏固團結各族關系的勞動成果。

由于永樂朝處于特殊的歷史時期,與海外諸國積極廣泛的貿易往來使得朝廷需要數目巨大、造型多樣、質量精美的各類瓷器以保障貿易順利進行。因此,景德鎮御窯廠在瓷器生產方面不遺余力,促使御窯廠制瓷迅速繁盛起來。

永樂甜白釉并非完美無瑕,基于當時的制瓷水平,永樂甜白釉存在一些無法避免的制作缺陷。例如永樂甜白釉的釉面處理還不夠理想、成熟。特別是制作大器時,容易出現明顯的厚薄不均的情況。由于釉面較厚,釉與胎土的膨脹系數沒有控制好,導致釉面出現大量開片,影響審美效果。

盡管如此,這些技術缺陷并沒有妨礙永樂甜白瓷在明清白瓷中的主導地位,該時期制作的白瓷不僅數量多,而且造型豐富,不少制品空前絕后,堪稱明清時期的白瓷制作高峰。

宣德時期對海外貿易不夠重視,導致該朝仿伊斯蘭器的白釉瓷數量、造型也明顯減少,許多造型停止生產,取而代之的是一些實用日常用品。

洪熙和宣德朝史料中有一些涉及白瓷的檔案記載,如:洪熙元年(1425年)九月己酉條:“命行在工部(即北京工部)江西饒州造奉先殿太宗皇帝幾筵,仁宗皇帝幾筵白瓷祭器”(《明實錄·宣宗實錄》)。宣德元年(1426年),賜楊榮:“……賜公端硯,御用筆墨及白磁酒器,茶鐘,瓶罐,香爐之類”(《楊文敏公集》)。宣德三年七月,“己巳,(明)使臣昌盛、尹鳳、李相至,賚賜白素瓷器十桌,白瓷青花大盤五個,小盤五個”(《李朝實錄·世宗莊憲大王實錄》)。宣德四年十一月甲辰,“使臣金滿來,賚曰:‘……茲譴內官金滿來敕諭王,特賜白瓷器十五桌”(《李朝實錄·世宗莊憲大王實錄》)。從以上史料看,宣德時期的白瓷主要用于祭祀以及賞賚,其中幾筵制品較多,也就是日常實用的杯、盤、碗之類。