王大凡,名塹,號希平居士、黟山樵子,齋名希平草廬。祖籍山西省太原市,祖上因避戰亂,后移居安徽省黟縣,其本人出生于江西省波陽縣皇崗村。少時讀過三年私塾,9歲開始學徒,15歲時拜汪曉棠為師,不僅學習陶瓷彩繪技法,而且學習中國畫,詩詞歌賦。早期作品,筆法工整嚴謹,線條流暢細密,設色俊秀,少嫻熟灑脫之韻。晚期作品,深得清代大畫家吳友如之法,用筆織秀,線條放達,構圖嚴謹,氣勢灑脫,以文入畫中的“意興”與陶瓷繪畫巧妙地結合,使作品畫風純正。其“落地粉彩”技法,別具一格,在繼承和發展陶瓷工藝的探索中,取得了新的效果。

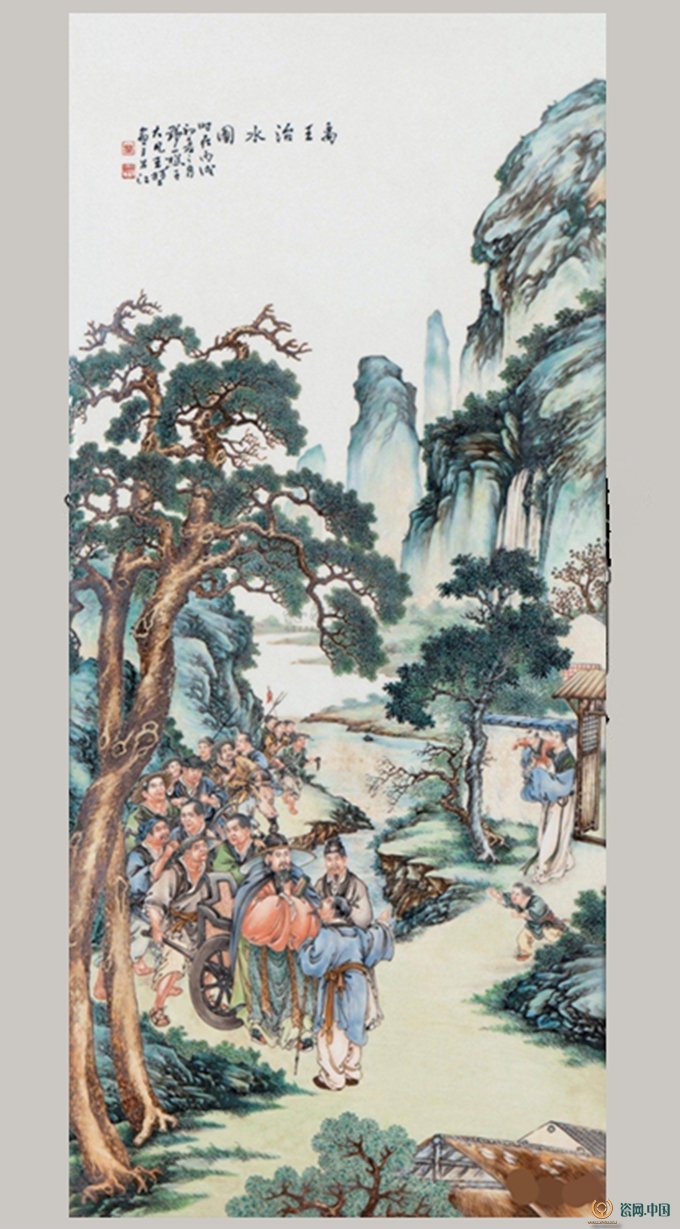

王大凡 禹王治水圖 粉彩瓷板

王大凡乃儒商后裔,祖上經商教書。由于戰亂,父親王家耀生意失利,靠母親呂玉翠做粑維持生計。王大凡兒時讀私塾3年,1901年隨父母到景德鎮投靠姐姐開的“紅店”,與哥哥王大屏在姐姐的“紅店”學藝。三年學徒期滿,王大凡在姐姐的店里獨立畫瓷。此時,他姐姐用高薪聘請汪曉棠來店繪瓷,為王大凡提供了學習的機會。汪曉棠是19世紀末20世紀初“瓷上文人畫”的代表人物,他的仕女畫尤為著名。汪曉棠早年在杭州以繪紙扇扇面畫為生,書法受清代“二王”影響,繪畫與費曉樓、沙山春、錢慧安一脈相承。汪曉棠比王大凡只大3歲,因此容易溝通,倆人由友誼發展到師徒。汪曉棠不僅教王大凡的繪畫,而且還教他詩詞歌賦。在汪曉棠的引導下,王大凡刻苦鉆研且嶄露頭角。

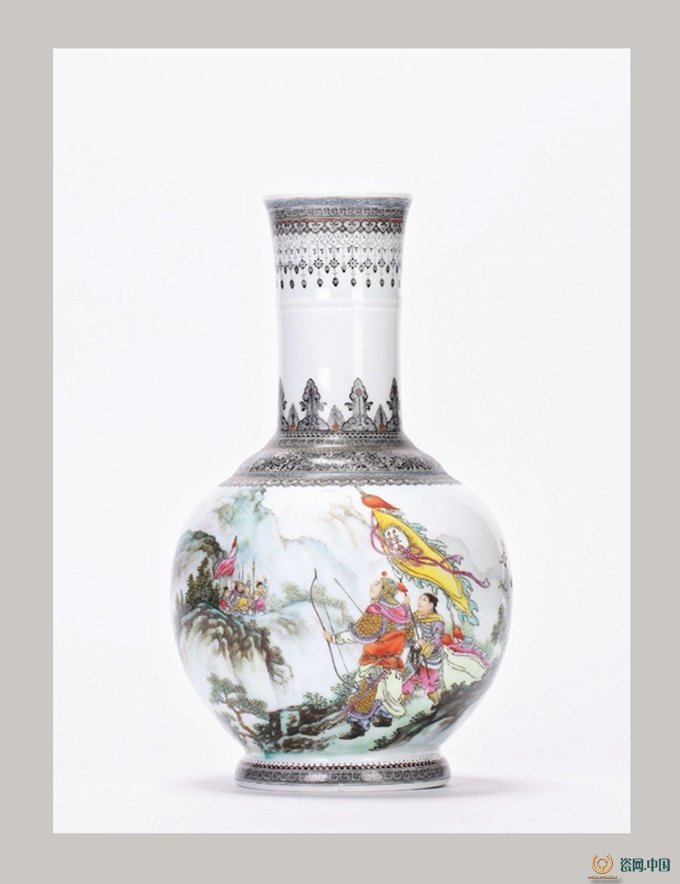

王大凡 粉彩薛仁貴三箭定天山

1915年,王大凡與王琦、潘勾宇、汪曉棠、周小松、汪野亭等人的作品由江西瓷業公司、景德鎮商會推薦,送巴拿馬博覽會參展。王大凡的<富貴壽考>粉彩瓷板畫,榮獲巴拿馬博覽會金質獎章,是當時惟一的金牌得主,這給景德鎮藝人帶來莫大的鼓舞與促進,藝人們抬著27歲的王大凡,披紅掛彩,歡呼游行,全鎮上下,醉倒一片。

1916年,王大凡同好友王琦到上海觀摩海派畫作,結識吳湖帆先生,成為畫友。赴滬之行,王琦敬慕揚州八怪之一黃慎,王大凡心儀八怪之一羅聘,各有心得,共有收獲。日后瓷壇二王技藝日新月異,畫風更有改觀。

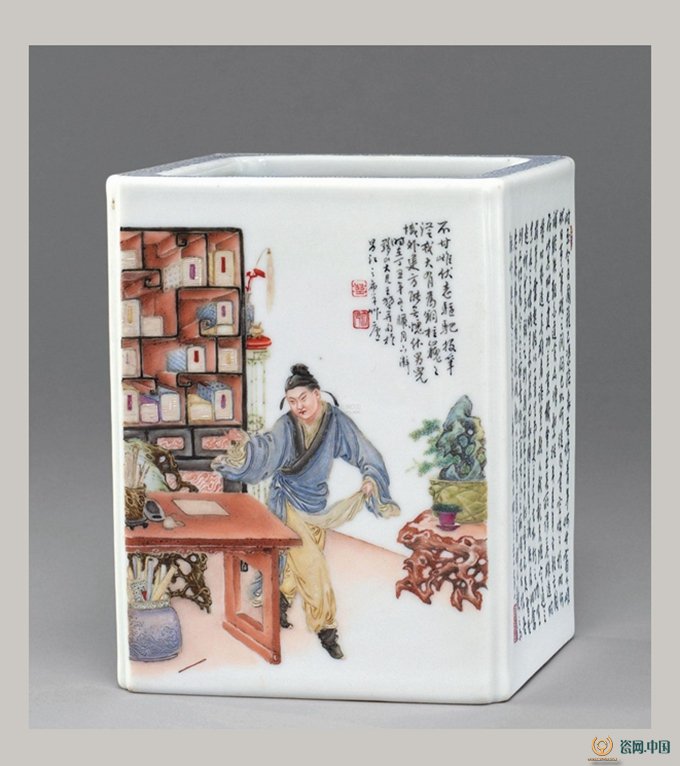

王大凡 投筆從戎木蘭從軍圖粉彩四方筆筒

1921年,汪曉棠、王大凡師徒與瓷壇道友王琦、吳靄生組建“瓷業美術研究社”,吸納社員二百多人。出刊畫稿,舉辦畫展,探討瓷藝美術創新。精講中國畫理論典籍<林泉高致>。王大凡為研究社的核心人物。l924年,研究社慘遭軍閥洗劫離散;不久,年僅39歲的汪曉棠撒手人寰。王大凡痛失恩師后,沒有消沉,而是繼續奮發、勤練技藝、博覽群書,由此奠定了他在景德鎮瓷藝界的地位。

王大凡 粉彩《太白醉酒圖》瓶

1928年元月,一位瓷商想收藏兩套八塊的長條瓷板,分別繪山水、花鳥、人物、走獸,王大凡、王琦聯絡瓷藝家汪野亭、何許人、鄧碧珊、程意亭、畢伯濤、劉雨岑等八人配畫,并組成“月圓會”,雅稱“珠山八友”。不久,畢伯濤赴老家奔喪,鄧碧珊故去,遂將徐仲南、田鶴仙吸收入會,一直延續到1940年左右。

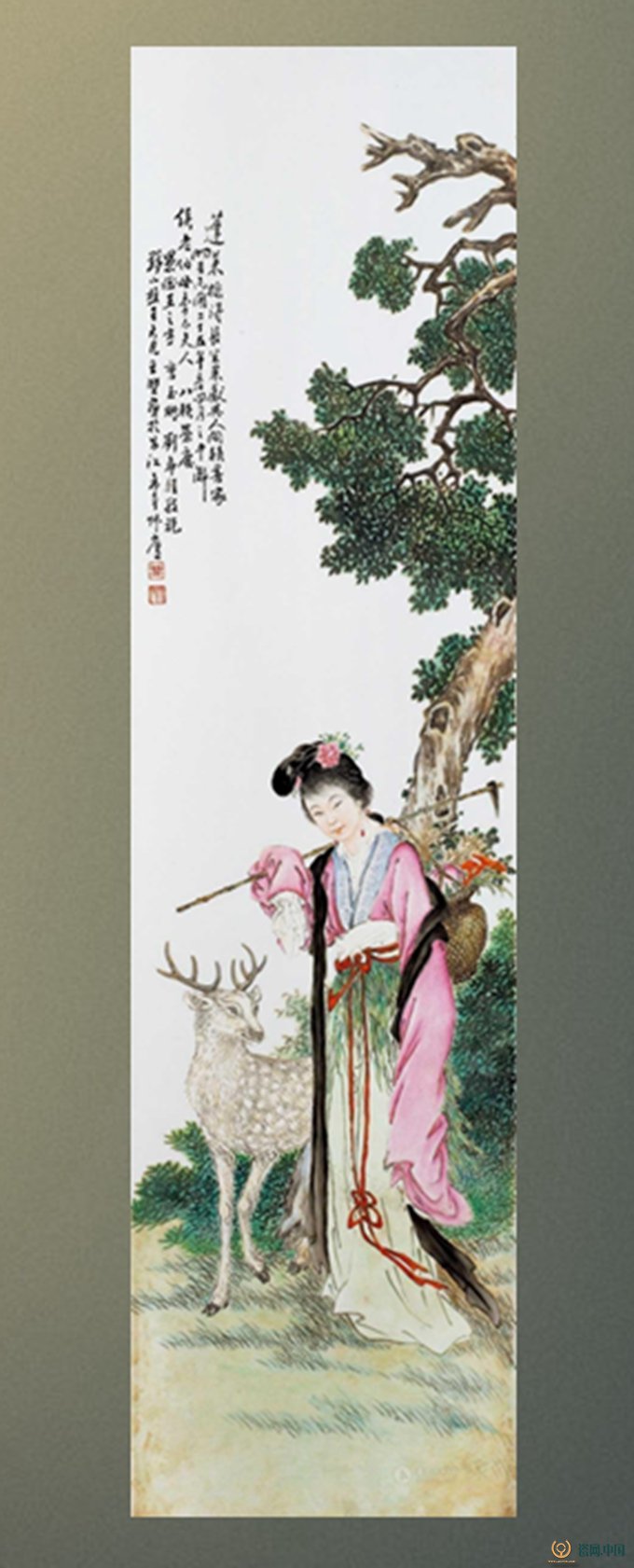

王大凡 粉彩仕女長條瓷板

1939年,王大凡在早年畫過的“淺絳彩”的基礎上,首創彩繪瓷畫新技法,其技法不是像新粉彩要用玻璃白填底色,而是直接將色料繪填瓷胎,稱“落地粉彩”。此技法既簡化工藝,又使畫意更濃。

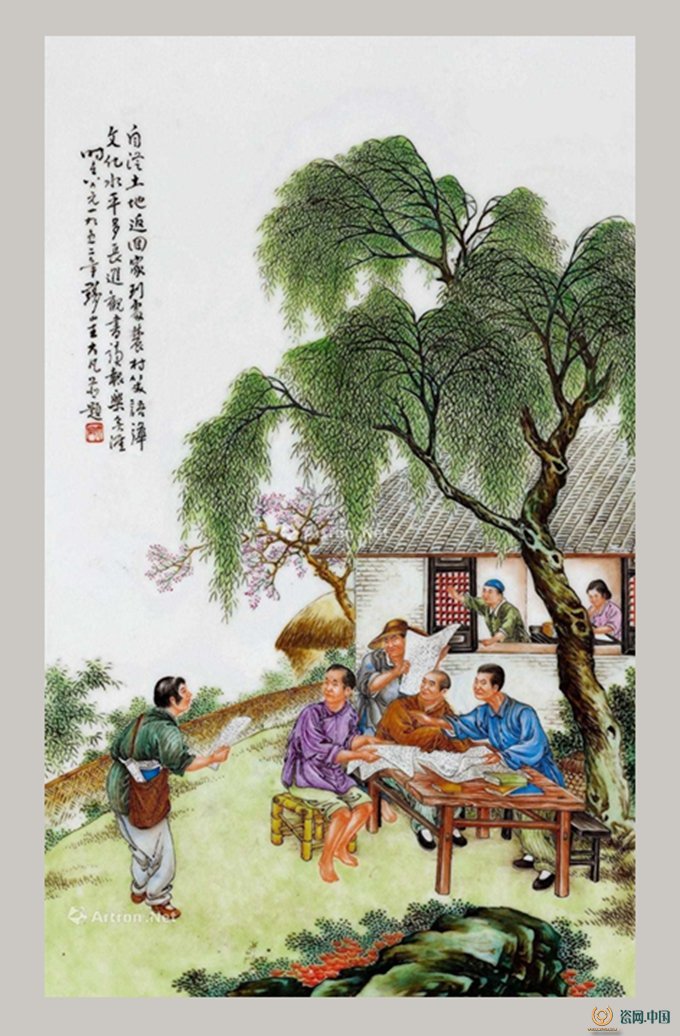

王大凡 新中國題材人物板

20世紀40年代至中華人民共和國建國十周年,是王大凡陶瓷藝術的鼎盛時期。此時的王大凡在各種藝術思潮的激蕩下,對新時代的藝術充滿了憧憬,懷著對新中國的滿腔熱情創作了《駿馬獻給總司令》、《面壁十年》、《大禹治水》《、闖王進京》、《卓文君》、《松下聽琴圖》、《新八仙》、《竹林七賢》等力作。

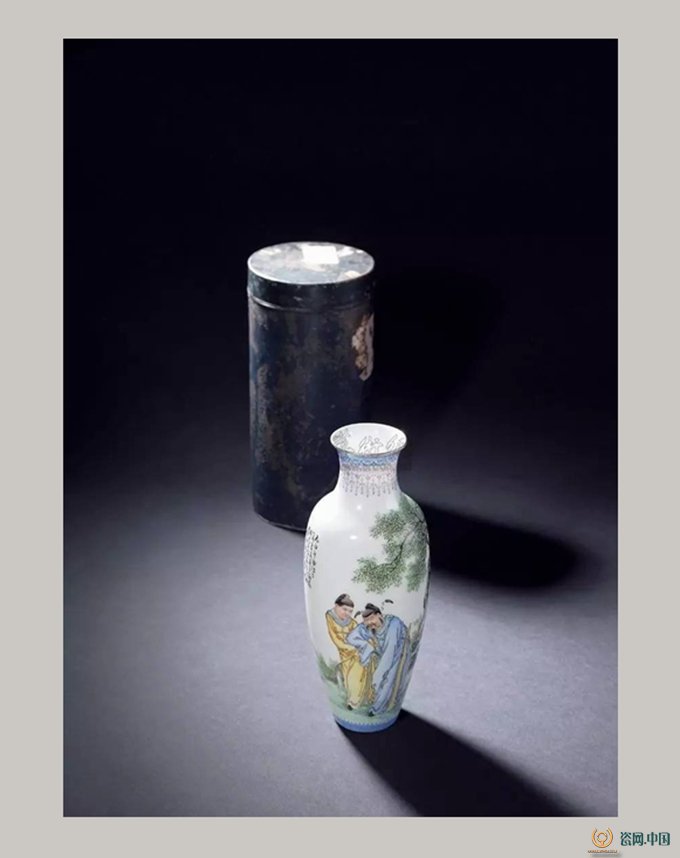

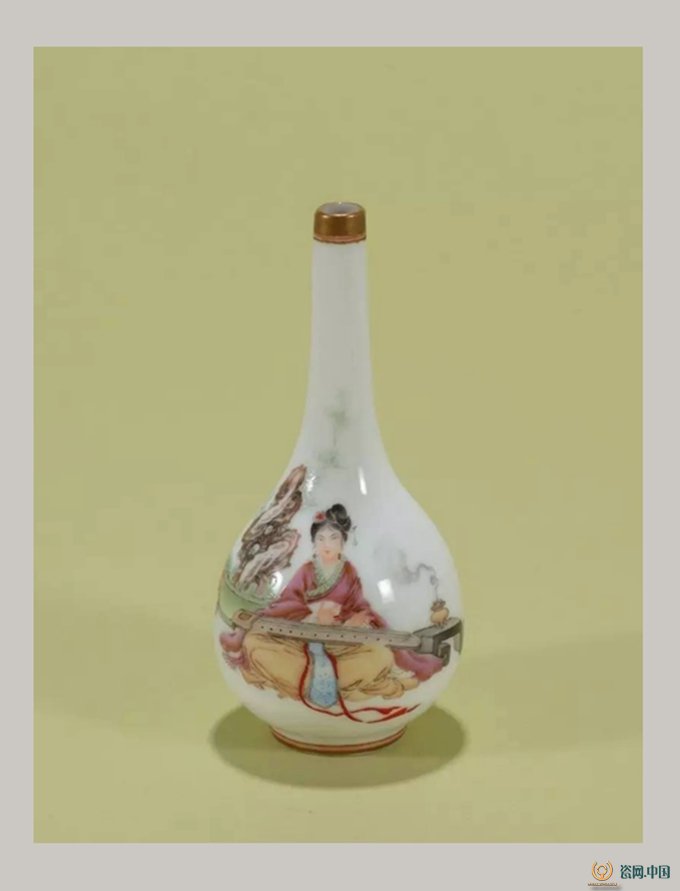

王筱蘭 仕女撫琴小瓶

他研究發明的“落地粉彩”陶瓷技法,帶來了對陶瓷顏料的革故鼎新,使中國畫的風格和技巧在陶瓷上的運用游刃有余;他致力于“陶瓷文人畫”藝術的開拓,深化了陶瓷藝術的表現空間,為景德鎮陶瓷裝飾藝術樹立了又一座里程碑;他培養的幾代藝術大師均從事陶瓷藝術創作與研究,真正可謂瓜瓞綿綿,光耀藝壇。其子王曉帆為著名陶瓷美術家、輕工部陶瓷研究所籌備小組核心人物;其女王筱蘭,仕女人物畫家,50年代的工藝美術師;其侄王錫良,乃改革開放后國務院第一批授予的中國工藝美術大師;關門弟子李進,系1996年國務院授予的中國工藝美術大師;其孫王懷俊系第九、十兩屆全國政協委員,1985年被授予江西省工藝美術大師。而王大凡的第三代、第四代家族成員,更是群星璀璨。