在有人“做局”的瓷器市場里,每天都上演著烏鴉變鳳凰的鬧劇,等這個“局”散了,錦雞也會變麻雀。

不久前,紐約蘇富比的中國藝術品拍賣專場,一件估價僅為800-1000美元的民國仿乾隆粉彩瓶終以1800.25萬美元天價落槌。

業內人士表示,今年瓷器雜項有望接過書畫在拍賣市場領漲的接力棒。其中彩瓷無疑是最奪人眼球的一類。“琺瑯彩現,必見天價”。然而這頂著“宮廷御用”、掛著“流傳有序”的琺瑯彩瓷瓶真的堪當“天價”嗎?

“皇家御用”

不等于存世稀缺

琺瑯彩瓷器的存世量究竟如何?對于極富傳奇色彩的琺瑯彩瓷,中國收藏家協會玉器委員會主任、收藏家姚政有著和當下許多專家迥異的解讀。

根據姚政所提供的研究資料,僅雍正四年,雍正皇帝曾先后23次賞出琺瑯彩瓷266件,賞賜如此之多,燒制的數量當然一定不少。從清宮檔案來看,乾隆三年,乾隆一次就命造辦處將甜白瓷瓶120件全部燒成琺瑯彩;乾隆七年六月初六,又傳旨將燒瓷器處所進甜白瓷器390件交琺瑯處畫琺瑯用;乾隆十九年十月十八日,宮里收到琺瑯瓷器448件。由此可見,在清三代時期,琺瑯彩的燒制數量不在少數。

此外,存世量的統計也不能僅憑陳設檔案。姚政分析,琺瑯彩瓷進宮后一般有4個去處:一是乾清宮收藏;二是各宮殿陳設;三是大部分給膳茶房做實用器,如乾隆五十八年御膳房清點現存乾隆款的琺瑯瓷器309件、道光二十三年御膳房現存琺瑯瓷器1361件;另外多余的存到瓷庫。從史料判斷琺瑯彩現今存世量遠不止幾百件。

與學術史料的研究針鋒相對的是市場一線的反應。資深拍賣師、中央財經大學拍賣研究中心研究員季濤對琺瑯彩瓷的稀缺確信無疑。“琺瑯彩在藝術品領域中屬于很特別的一類,是中西合璧的。我國其他年代的瓷器和西方藝術有距離,而琺瑯彩是最受西方人喜愛的,多被帶到海外。”季濤分析,國內的稀缺性,海外的影響力,二者合力成就了琺瑯彩頻現天價。

宮廷拍品

制勝靠“流傳有序”?

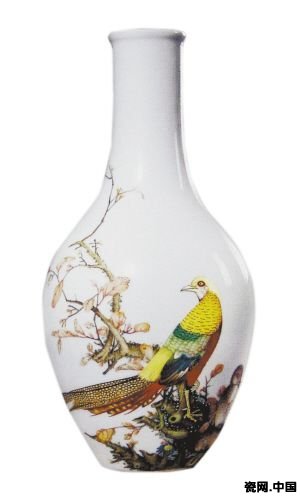

一件清乾隆御制琺瑯彩“古月軒”題詩“錦雞花石”圖膽瓶,曾于1997年香港蘇富比秋拍中以992萬港元成交,買家正是“玫茵堂”,今春再次露面,14年間,身價漲了18倍。

“這就是宮廷拍品的制勝法寶,講的就是流傳有序。”姚政說。目前很多國內的拍賣公司都在組織海外專場,從海外知名藏家處入手大量的藝術品。藏家對品相完美、擁有顯赫歷史背景的重要中國瓷器及工藝精品需求強勁。”而作為琺瑯彩,這個曾為“宮廷御制”的小眾門類正好應對了“顯赫歷史”、“新興市場”等種種關鍵詞。

北京保利拍賣公司藝術顧問劉新惠則表示,無論在藝術性的理解和價格可接受程度方面,琺瑯彩相對于書畫都有著更廣泛的“人緣兒”。“從過去的拍賣記錄來看,琺瑯彩總是能在瓷器雜項這個門類中創造出不俗的成績,在于琺瑯彩比瓷器更易保存,比書畫更好理解,更為藏家喜聞樂見。”劉新惠說。

尋常藏家

私人交流日漸頻繁

海外市場上中國藝術品拍賣火爆,天價頻現,國內不少藏界人士對交易的真實性表示了很大的憂慮。但據資深拍賣師季濤介紹,虛假作價也需要交納一筆為數相當可觀的手續費。在商言商。如果排除拍賣虛假交易的可能,拍出天價的文物背后必然是實力雄厚的富豪。對他們而言,買文物當然也是一種投資手段。“藝術品和投資股市、房市本質上是一樣的,也是一種投資。”姚政說。

記者采訪過程中,有業內人士表示,目前的國內藝術品市場遠沒有看上去那么美。然而由于目前拍賣市場并不規范,很多在跟著外國拍賣公司的指揮棒轉。

拍賣市場的亂象讓人看不懂,越來越多的收藏愛好者把注意力轉移到了與藏家的私人交流和交易上。據姚政介紹,目前很多收藏家選擇在俱樂部、私人會所和沙龍中進行交易。“不被拍賣市場左右,不跟著海外的指揮棒跑,多接觸真正的藏家,與懂行的人交流才是上策。”姚政說。商報記者 姜琳琳/文 宋媛媛/制圖