Takeshi Yasuda, 安田猛

《青白釉系列白金碗》限量版

2013年 瓷

安田猛,1963-1966學習于日本 益子 DAISEI-GAMA 陶藝中心.

安田先生曾多次被邀請在英國,德國,荷蘭,比利時,丹麥,瑞典,挪威,愛爾蘭,澳大利亞,新西蘭,加拿大,美國眾多高校講座和主持工作室.

主要榮譽:

2003 美國 費城 陶泥工作室駐場藝術家;

丹麥 當代陶藝博物館 哥德甘達陶藝創作中心駐場藝術家;

1999 荷蘭 歐洲陶藝創作中心駐場藝術家;

1999 日本 馬西科 邁色斯陶藝工作室駐場藝術家

作品主要公共收藏:

維多利亞阿爾博特博物館

埃克塞特 阿爾博特皇家紀念館

薩德伯里 德北大廳

SHIPLEY美術館

德國 KERAMION

NORWICH 城堡博物館

紐波特博物館,美術館

此青白釉系列作品以捕捉泥土本身的流動狀態,形體上的空間感,器物的容量感,原制作的痕跡,以及陶瓷和釉料與生俱來的美感,來以詮釋他對景德鎮的理解和多年以來的藝術美學觀念。

Takeshi Yasuda, 安田猛

《青白釉系列金邊長盤》限量版

45x23x3.5cm (1/2)

23x23x3.5cm(2/2)

2013年 瓷

Takeshi Yasuda, 安田猛

《青白釉系列高瓶/青白釉切割系列碗》

高瓶:16x16x39.5cm

碗:14.5x14.5x7.5cm

2013年 瓷

Tetsuya Ishiyama 石山哲也

《花器》

2012年 19x10cm 瓷

石山哲也 Tetsuya Ishiyama

日本陶藝家,1973年出生于日本崎玉。

畢業于信樂陶瓷文化技術中心和信樂陶瓷文化中心。

個展

2010年信樂陶瓷文化中心博物館畫廊,滋賀。

2006年,東京Kyoto Takashimaya畫廊

2004文化藝術廳,滋賀。

2003年Dojidai畫廊,京都。

2002年白立方畫廊,京都。

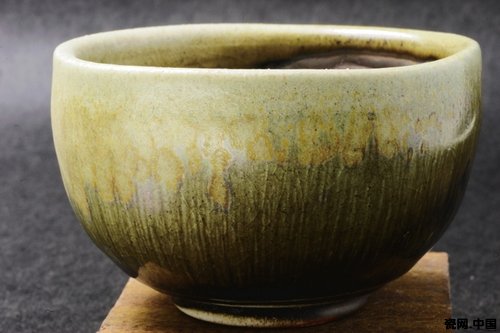

Tetsuya Ishiyama 石山哲也

《抹茶碗一組》

2013年 陶瓷、金箔

石山哲也用現代陶藝的創作技法創作了現代設計的日本抹茶碗,此次作品是2013年度藝術家最新創作的,日本茶道從本質上來說,還是中國茶道的演化。中國唐代的煎茶道、宋元的點茶道、明朝的泡茶道,先后傳入日本,經日本茶人的重新改易,發揚光大,形成了日本的“抹茶道”、“煎茶道”。

鄭吉永《柴窯茶器一組》

2013年 瓷/鐵絲/石頭

鄭吉永,畫家、陶藝家。1963年出生于韓國嶺川。1988年畢業于韓國嶺南大學,1990年獲碩士學位。現活躍于中國瓷都景德鎮和韓國瓷都利川。 讀大學和研究院期間,他參與了從裝置美術到影像藝術等很多藝術活動。跟世界著名影像藝術家白南凖一起舉辦展覽獲得了評論界的好評。

2003年他接觸陶瓷后很快就被泥土的可塑性以及陶瓷在燒制后呈現出的千變萬化的顏色深深吸引,于是他決心自己創造陶瓷。經過兩年的磨練,他在韓國Heyili的一所畫廊舉辦了首次陶藝展。自此,他致力于在陶藝、繪畫、裝置美術、雕塑、建筑等藝術領域試圖將陶瓷和繪畫融合在一起。

他的作品被日本TAGAWA美術館,印度國立美術館,大邱市民會館等多家國內外知名公共及私人機構永久收藏。

鄭吉永《小金豬水盂》

2013年 38x11cm 柴燒陶瓷

鄭吉永《大碗》

2013年 19x10cm 柴燒陶瓷

權大燮《茶碗》

2010年 陶

1978 韓國弘益大學美術學院

1984 師事日本陶藝家Ogasawara Toemon

2007 ACAF NEW TORK2007(美國)

首爾Art Fair, (SEOMI&TUSS藝廊)

2009 DESIGN MAIAMI BASEL 2009(瑞士/美國)

2010 21世紀R Gallery 展出(美國)

2013 Constancy & Change in Traditional Korean Craft 2013(Triennale di Milano,意大利)

權大燮現為韓國代表性陶藝家之一。本茶碗系列作品忠實地呈現了韓國陶瓷傳統之美以及簡潔的特性。

鐘聲《造物-茶盞》

2012年 宋代古瓷片,生漆,亞光黑漆, 麻,布

鐘聲,北京工業大學藝術設計學院裝飾藝術系教授、系主任,世界漆文化會員,北京朝陽青聯委員,中國工藝美術學會漆藝專業委員常務理事。

作為中國漆藝歷史上第一個到朝鮮半島學習漆藝的留學生,將我國國內已失傳的薄螺鈿鑲嵌工藝重新帶回國內,對我國傳統漆工藝的保護及傳承起到重要作用。近年來,在從事傳統漆工藝研究,漆畫及漆塑創作的同時,不斷開拓傳統漆工藝與現代設計相結合的研究領域,在跨專業交叉合作以及文化創意產業的研究與實踐,在運用漆工藝對瓷器的修復、漆產品的開發與設計等方面都進行了大膽地嘗試,在傳統漆工藝的現代創新性研究方面取得了良好的效果。

造物,人類文明的足跡。中華文化作為世界上最古老的文明之一,有著幾千年的造物歷史。石器、骨器、木造、陶瓷、青銅、大漆、琉璃等,無不貫穿著東方傳統造物精神的深刻內涵。但隨著社會的發展,科技的進步,加之世界經濟一體化進程影響,西方現代設計思想對本土造物工法及教育產生了強烈的沖激,本民族的造物傳統被時代冷落,伴隨歲月的記憶慢慢消逝。然而,隨著中國在全球制造大國地位的提升,中華造物愈來愈受到世人矚目,民族工業崛起必將伴隨著民族文化復興,造物文明與精神文明相生相伴,缺一不可,東方傳統造物文化精神必將成為中國制造向中國創造轉型的基石。

傳統造物文化在經歷了新時代、新環境的語境下,大漆與陶瓷是兩大傳統工藝的當代融合,以此建立新的語言體系。新的中國造物文化必將融入現代社會,回歸到生活中去。

厐喜《山之意象-茶席》

2013年 陶瓷、老榆木、紫砂

厐喜 汲水山房主人

山之意象 --- 茶席

茶之作為一種雅事,也是和其他相關雅事相通的。飲茶時輔以其他雅事是可以更助清興的,比如品茶與玩器、與弄石、與撫琴、與折枝...當然還有品茶與清談。茶席,山水石表面嶙峋,頗有“ 漏、皺 ”之姿,滲出“ 瘦、透 ”之態。呈現遠山意向,人文情境。

古人有云:“山無石不奇,水無石不清,園無石不秀,室無石不雅。賞石清心,賞石怡人,賞石益智,賞石陶情,賞石長壽。”

整席不是再現一座山,它是山的意象。

它是具有象征意味的理想意象,它是替代我夢境中的仙境之地。

主泡瓶:提梁造型紫砂器,圓潤飽滿,形制規整,短炮口出水是吸取了日本煎茶道上的巨輪珠的特質和中國福建湯爐的特點。

茶杯:形制為高竹節青花瓷杯。

壺承:圓形大盤配以紫砂山形置物。

茶托:圓形櫻木平托。

山之意向,山水茶席。茶在生活里,生活在茶里。

黃鑒《煮雪》茶具一組

2013年 一套13件 瓷

黃鑒,生于湖北省武漢市,2004年畢業于湖北美術學院陶藝專業,獲得碩士學位,現任職于湖北美術學院。

其作品溫潤而雅,有古人之風骨,今人之創新。現今世人談及壺者,皆以宜興紫砂為優,然紫砂釉面變化,制壺工藝皆有所局限。黃鑒制壺,取紫砂壺器型使用之長;用龍泉青瓷成型釉面之變化。數十載而成一壺,潛心鉆研,用心良苦。這些與人們印象中的茶壺樣式截然的不同,給人耳目一新的感覺。

中國人對于茶道是非常熟悉的,幾千年來以茶明志、以茶問禪的文化內涵,使人們對于茶具有了一個傳統的印象。如今,陶藝家黃鑒卻“顛覆”了傳統茶具式樣,賦予了茶具一種全新概念與更深含義。

黃大安《柴燒茶盞》

2013年 10x7cm 陶瓷

黃大安,自由的陶藝家,生於臺灣臺東,於杏壇深耕二十餘年後,因緣際會下全心投入於陶藝世界之中。

熱愛冒險的他,年輕時征越群峰,為第四十二位攻克臺灣百岳的登山健將。在一次嚮領玉山中,結識了臺灣知名陶藝家,便至此踏入柴燒的高妙秘境。雖非美術科班出生,亦非藝術世家,但憑藉著對柴燒的執著與熱情,在反覆的實驗與嘗試之中,最終發展出一套屬於自己的柴燒心法,於平凡中見非凡。

黃大安在泥土與柴火間跟自然對話,在順境與逆境中與命運合奏,悟得生活之美便是取與捨,刻意捨之,隨性取之,上天終會成就作品各自不同的完美。

黃大安《柴燒茶倉》

2013年 11x12cm 陶瓷

取大地潤土,擷山中清泉,蓄香木能量,煉淬火重生,演凡塵落金。

柴燒,回歸最簡樸的制作方式,將自然五行元素金木水火土的奧秘毫無造作地透過其自身的本質顯現。土性/落灰/火攻/窯變。