“海上瓷路——粵港澳文物大展”展覽現場

近日,為期3個月的“海上瓷路——粵港澳文物大展”,在浙江省博物館開展。展覽分為“東方瓷國”、“海上通衢”、“瓷藝遠播”三個部分,立體展示了中國作為“瓷之國度”近2000年來的輝煌歷史以及對亞歐各國工藝美術發展產生的深遠影響。185件珍貴展品涵蓋了自漢代至清代的陶瓷外銷精品,還展出了兩艘著名的沉船——南宋時期“南海一號”及明朝萬歷時期“南澳一號”打撈所得的文物。據悉,“海上瓷路——粵港澳文物大展”將會在全國巡展,浙江是首站,此后還將在武漢、深圳等地展出。本次由浙江博物館和粵港澳三地博物館聯合舉辦的展覽持續至10月18日。

清康熙 景德鎮窯仿伊萬里花卉紋盤

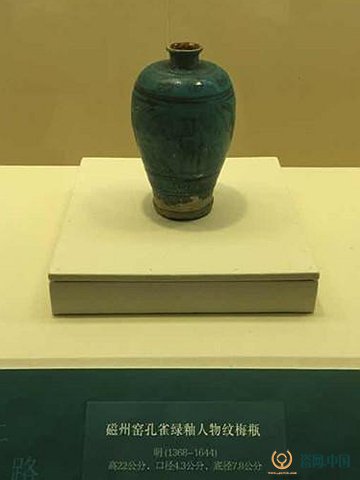

明 磁州窯孔雀綠釉人物紋梅瓶

清 石灣窯霍津款胎毛鴨

海上絲綢之路自漢武帝時代開始,向南中國海和印度洋進發,開通了由廣東到東南亞、印度、斯里蘭卡的貿易航線。由于海上的航路更適合裝載笨重的瓷器,是以催生了南方瓷業的發展和興盛。浙粵港澳四地均處東海和南海之濱,成為面向東南亞、中東,乃至非洲和歐洲最為便利的始發港。因此,四地曾在不同的歷史時期中分別扮演過國際航運樞紐港的角色。

展覽以外銷瓷的類型和貿易歷史作為敘述的脈絡,展出的瓷器有北方的白瓷,南方的青瓷,完整呈現了中國瓷器史上“南青北白”的特色; 展品造型獨特,渾然天成。裝飾圖案既有西方風格,諸如瓷器上繪有家族、團體、公司的圖案標志;也有在瓷器上繪制中國山川泉瀑、亭臺樓閣、小橋流水、仕女嬰戲等東方元素的瓷器精品。

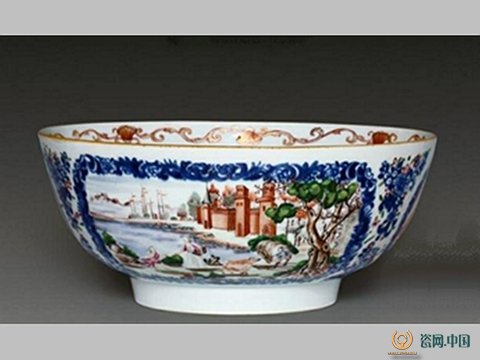

清乾隆 廣彩洋人歸航圖

一只清代乾隆年間的廣彩洋人歸航圖大碗在展場中顯得尤其特別,這是件典型的外銷定制瓷,碗外壁上周邊的兩幅繪畫,以青花纏枝花卉繪四個開光,正反兩面主題紋飾各異,一面繪遠洋航船從中國歸來,在碼頭上卸下大堆貨物;另一面繪海邊的一家三口,男主人牽著牛回家,妻兒跟在后面。典型的中國式田園生活場景竟然被套在了西洋人身上。兩個側面開光內繪山水紋。聽在場專家介紹,當時歐洲人曾大量從景德鎮和廣州訂燒這類大碗,用于調制雞尾酒。廣彩大碗的紋飾通常有“滿大人”、明裝人物、西洋人、中國風景和西洋風景等。商人為滿足外銷市場的需要,由景德鎮訂制素胎白瓷,運到廣州加彩繪紋樣,烘燒后售予洋商。產品中不少是按外商訂單要求而訂燒,器型紋樣部分是西式的,亦有按來稿加上紋章圖樣。

十八世紀日本制 青花冰梅碗

整個展覽以“海水”貫穿全場,透過這次布展用心,展品華美的展覽,我們將回顧一段令人難忘的珍貴歷程,看到同樣面對大海的浙粵港澳四地,如何在中外貿易、促進多元化及藝術交流過程中,各自做出精彩的貢獻。大家在欣賞精美雅致的瓷器展品之時,當會為祖先們通過雙手創造出來的藝術精品所傾倒。

(編輯:木木)