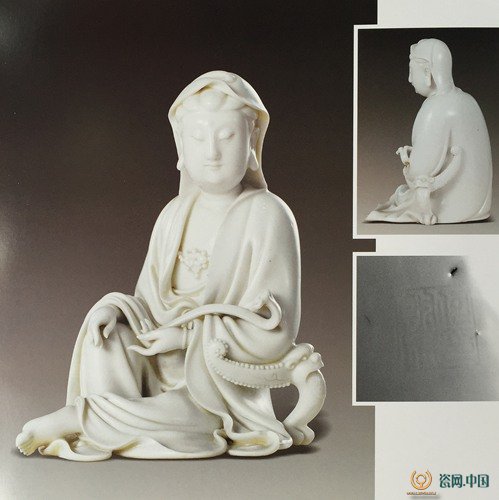

德化窯何朝宗印款白釉如意觀音

高19厘米,寬12厘米。觀音低首垂目,面形長圓,飽滿豐潤,神情慈祥,似在俯瞰塵世眾生。頭戴風帽,身披長巾,胸前瓔珞珠佩亦作如意形,雙手露出,一手托如意,一足半露,一足屈掩。其衣紋自然,透過垂拂流轉的衣褶,可領略觀音的肢體形態。通體施白釉,中空。背后戳印陰文方形“何朝宗印”四字篆體印記。

觀音是佛教大乘菩薩之一,佛典描寫其大慈大悲,救苦救難,經常拯救、解脫遇難眾生,自印度傳到我國后,南北朝起常作女相。唐以后盛行女相,是群眾熟悉的佛教形象。何朝宗根據觀音的特定身份和性格品行,進行了恰如其分的精心塑造。

德化窯白瓷極力追求完美的玉質感,獨樹一幟。此像出自明代德化瓷塑藝術大師何朝宗之手,其工藝成就代表了德化窯的最高水平,是何朝宗傳世塑像中的經典之作。

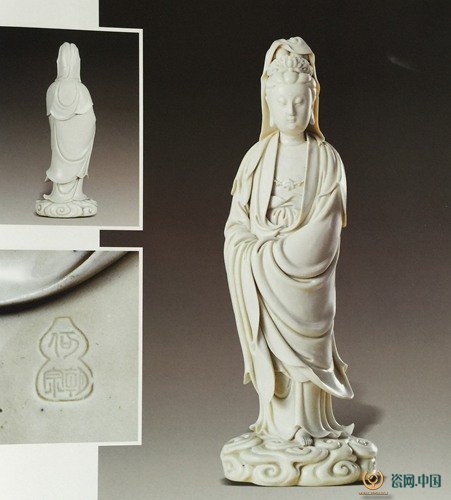

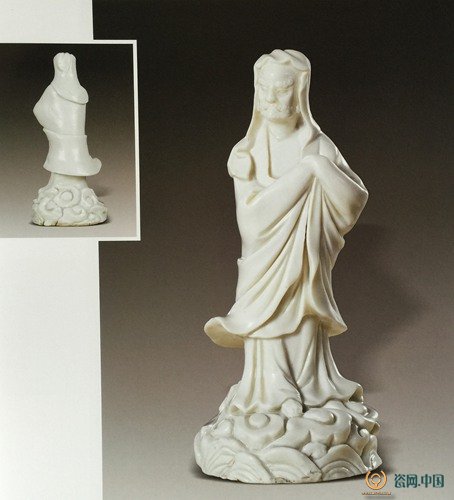

明·德化窯何朝宗款白釉祥云觀音

高35.5厘米,寬11厘米。觀音頭發盤鬢,戴風貌披肩長巾;面龐豐腴略呈橢圓形,眼微闔,巧鼻櫻嘴;頸脖及上胸袒露,橫貫瓔珞串飾;身著寬袖長衣,胸腹部正中衣帶交結,雙手藏于袖內做左拱勢;圓肩修身,右部衣紋簡練豐滿,襯托出肌體的彈性感,左側皺折迭起密集流暢,衣裳下擺翻卷邊角起翹若迎風飄拂。長裙曳地,露一足。踏立于浮動的蓮花之上,周下波濤洶涌、浪花激蕩。通體施白釉,中空。背后戳印陰文葫蘆形“何朝宗”三字篆體印記。

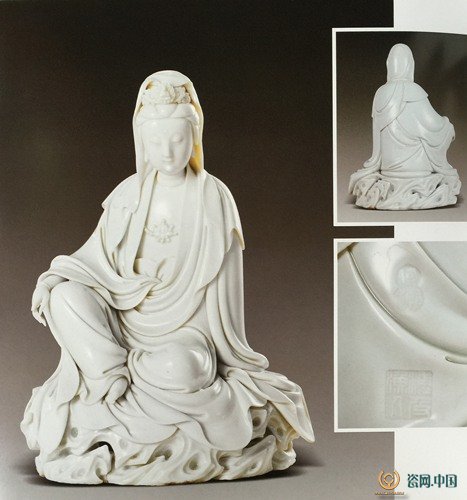

明·德化窯何朝水溥及漁人款白釉坐巖觀音

高22.5厘米,寬14.5厘米。觀音游戲坐礁石上,頭戴披風。神態靜穆幽雅,衣紋刻畫形象洗練。背有“何朝水”葫蘆形戳記與“溥及漁人”方形戳記。

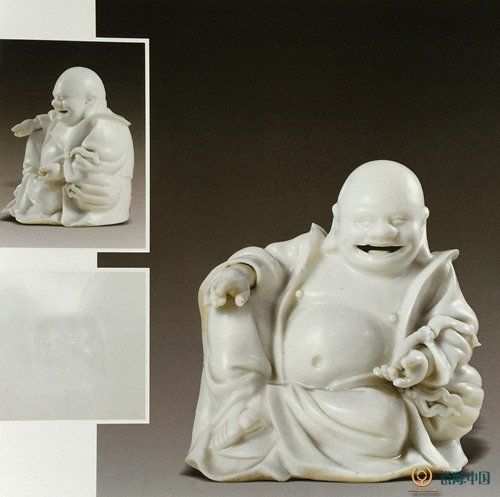

明·德化窯白釉彌勒佛

高15.2厘米,底橫13.5厘米,底縱11.7厘米。彌勒坐姿,光頭、大耳、垂肩,額際寬闊,慈眉善目,笑口大開。身披袈裟,前胸袒露,露出能容天下之事的大肚。右手持吉祥物放于右膝上,左手五指并攏放在半豎的左膝上,雙足赤裸,靠坐于蓮花臺上。

此像所塑為我國民間所喜聞樂見的大肚彌勒形象,神態生動,雕工洗練,佛像袈裟衣褶深淺分明,背蓋陽文篆字方印,為德化瓷塑佛像中之佳作。

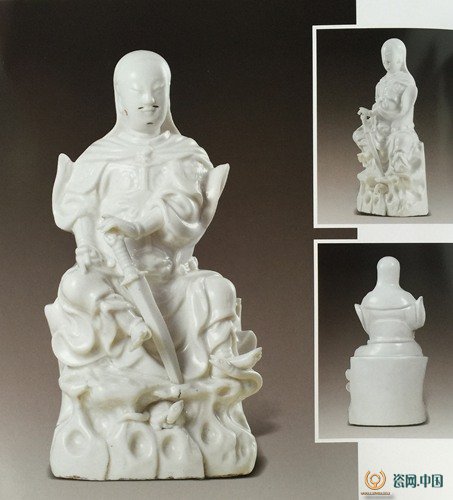

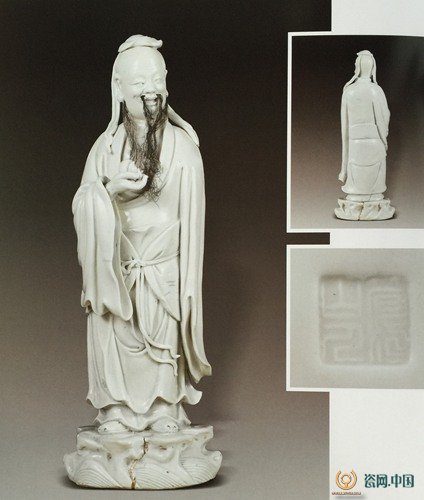

明·德化窯白釉真武像

高23.8厘米,寬12厘米。真武長發披肩,長眉鳳目,短須,身穿鎧甲,右腿內曲,赤足,跣足踏玄武,降魔劍靠右腿。

據《太上說玄天大圣真武本傳神咒妙經》載,傳說真武大帝是太上老君第八十二次變化之身,托生于大羅境上無欲天宮,后入武當修道升天,封為太玄。宋真宗大中祥符七年(1014年)為避圣祖趙玄明之諱,改玄武為真武。

明·德化窯渡江達摩

高25厘米,寬11厘米。塑像所施白釉略泛黃色。達J攣深目高鼻,身著大衣,頭戴風帽。雙手隱于釉中握合,置于胸前。雙足踏于海浪波濤之上。

據北宋楊億著《景德傳燈錄》載,達摩由南天竺返海東來,經廣州、建康(今南京)會見梁武帝,二者言不投合,達摩便私下渡江北上。達摩渡江造型即源于此傳說。

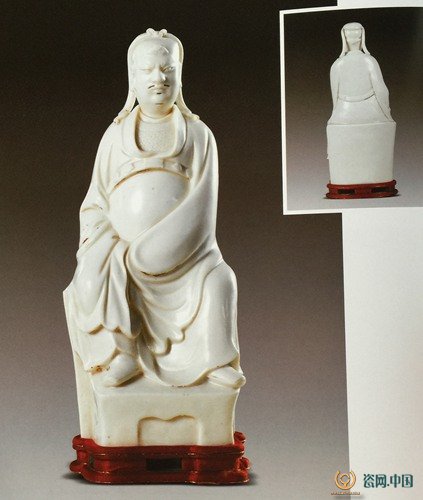

明·德化窯白釉關羽像

高31.6厘米,底橫11.5厘米,底縱9厘米。關羽頭戴冠帽,面龐寬闊,雙眉微皺,兩眼瞇視前方。八字須,嘴角緊閉,給人以不怒而威之感。身披官服,正身端坐于凳上。

蜀漢大將關羽,在我國民間素有忠義之神的美贊,他不僅為民間所廣為膜拜,而且還被尊為道教的護法神,曰“伏魔大帝”,佛教亦爭其為己護法。明清德化白瓷塑像中亦常塑關羽之像,其像多體態偉岸,頗具降惡伏魔之勢。

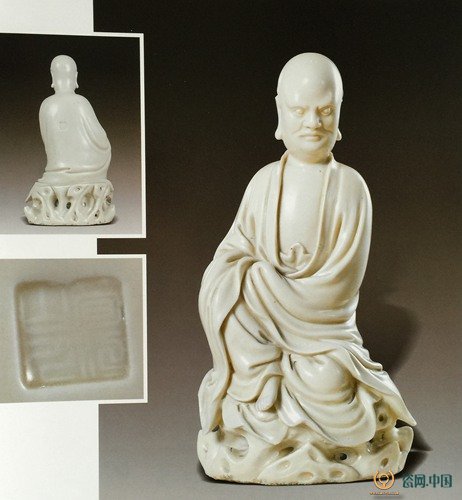

清康熙·德化窯筍江山人款白釉達摩坐像

高28厘米。底橫13厘米,底縱9.5厘米。達摩光頭赤足,面龐豐腴,大耳垂肩,頭部略向右下低垂,雙目圓睜,凝視下方,似靜思冥想。身披袈裟,胸際袒露,拱手做于鏤雕透空的洞石之上。

達摩像是明清德化窯白瓷塑像中常見的佛教人物形象,故宮博物院即藏有渡海達摩立像、達摩坐像等十余尊德化白瓷達摩像。此像塑造工藝精細,人物形象比例準確,神態莊重,衣紋雕刻線條硬朗流暢,充分體現出“一葦渡江,面壁九年”之達摩祖師具有的那種超凡脫俗、圣潔莊嚴之感,背蓋“筍江山人”陽文篆字方印,堪稱德化窯白瓷塑像的杰作。

清康熙·德化窯筍江山人款白釉東方塑像

高42.7厘米,寬14.5厘米。此像為老者,大耳垂輪,長髯飄在胸前,穿雙領長衫,頭向左視,立于巖石上。據《漢書·東方朔傳》載,東方朔《公元前154年-前93年》是西漢辭賦家,武帝即位時,東方朔上書自薦,詔拜為郎。后任常侍郎。他性格詼諧,言詞敏捷,滑稽多智,背蓋“筍江山人”陽文篆字方印,深受民間喜愛。

清康熙·德化窯白釉劉海戲金蟾像

高12厘米,寬6.5厘米。劉海是穿布衣,笑容滿面,右手揮動一串銅錢,俯身戲逗一蹣跚爬行的三足金蟬。據《列仙全傳》載,劉玄英,號海蟾子,曾遇一道人索要雞蛋十枚和十文錢,把一文錢放在幾上,摞雞蛋于其上,海蟾大叫:危險。道人說,人所在的名利場,才是危險的地方。從此徹悟修道。

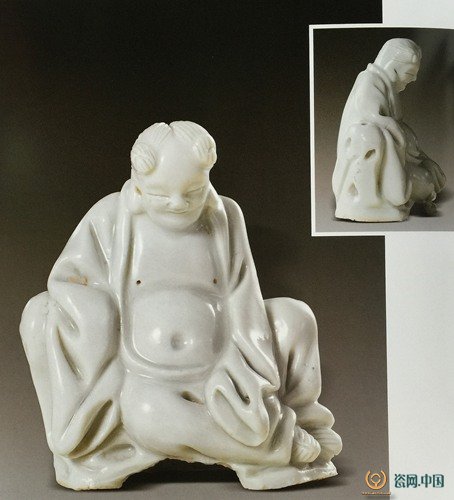

清康熙·德化窯白釉羅漢

高7.8厘米,款6.8厘米,胎白,細膩。通體施白釉,底足中空露胎。方圓臉,面露微笑,長耳垂肩,發梳分髻,身著寬袖衣衫,袒胸露腹,席地而坐。造型別致,形神兼備。

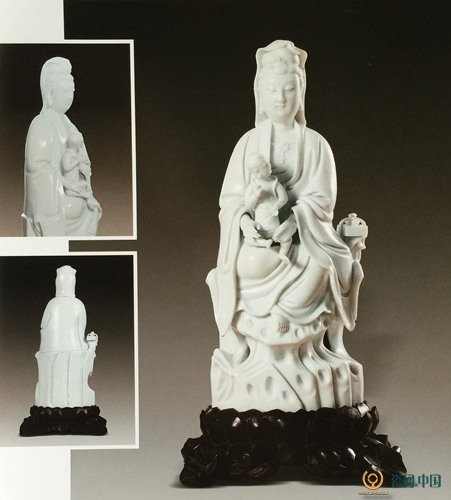

清康熙·德化窯白釉送子觀音像

高33厘米,寬13厘米。塑像頭束螺式發髻,披斗篷式袈裟,胸肩施瓔珞,手腕佩戴玉鐲,赤雙足呈半跏趺坐姿坐于高座上。神情嫻淑,姿態端莊。其懷中抱一小兒,小兒呈立姿,左手執元寶,右手揚掌偏外作與人狀(即滿愿狀)。在觀音右側飾有經函卷,下設紫檀木雕底座。瓷雕胎質略顯粗造,釉料乳白中微泛青。此像雕塑技法嫻熟,生動傳神,在衣飾和手勢的處理上頗具匠心。

送子觀音題材在北宋時期既已有之,到明清大量出現。《妙法蓮華經·觀世音普門品》云:“若有女人,設欲求男,禮拜供養觀世音菩薩,便生福德智慧之男;設欲求女,便生端正有相之女。”送子觀音像即典出于此。從改像的胎質、釉色及人物形象特征看,與康熙年間德化窯所出作品相似,人物造型接近生活,故為人們所喜聞見樂,具有較高的藝術觀賞價值。

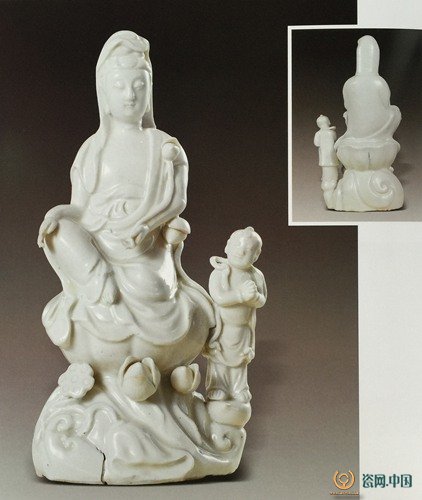

清康熙·德化窯白釉童子拜觀音像

高26.5厘米,寬13厘米。塑像釉色泛黃。長圓臉,弓形眉,眼睛微睜,神態怡然。右臂搭在右膝上,左手執長莖蓮蕾,跣足,游戲坐姿,蓮蓬座出于波濤滾滾的江水之中,座腰雕刻蓮花和荷葉。觀音的左側,江水卷起一葉蓮蕾狀小舟,有童子站立其上,雙手合十,神態凝重,頭微側向,做禮拜狀。

這種頭戴觀音兜或者身披披風的觀音造像以及弓形眉與下眼瞼組成的圓形圖案,無疑是晚明時期觀音造像常見的樣式。由于唐代以后,漢地造像逐漸衰落,而晚明時期以石叟和何朝宗為代表的匠師們在造像方面卻取得了較高成就,所以這一時期的造像對后世影響很大。目前來看,有清代的漢地觀音造像幾乎都受到了這一時期造像風格的影響。

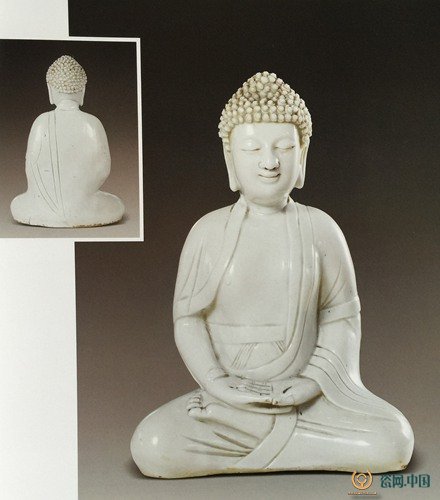

清康熙·德化窯佛像

高18.3厘米,寬12.7厘米。灰白胎,灰白釉,底部中空露胎。佛像頭飾螺髻,方圓臉,長耳,雙眼微闔,嘴角微翹,身披袈裟,右手戴鐲,雙手掌心向上平放于腹前,盤膝而坐。

清康熙·德化窯文昌像

高22.4厘米,寬12.5厘米。胎質細膩,施象牙白釉,釉色乳白,釉面滋潤,底足中空露胎。

文昌頭戴官帽,濮巾縛于頸后分置兩肩,國字型臉,大耳,上下唇及下額留髭須孔,眉目清秀,神情端莊,身穿圓領長寬袖袍,左手扶于幾上,右手自然下垂,雙足著鞋。端坐于巖石之上。左側立一書童。造像形象生動,線條流暢,是清代存世不多的精品之一。

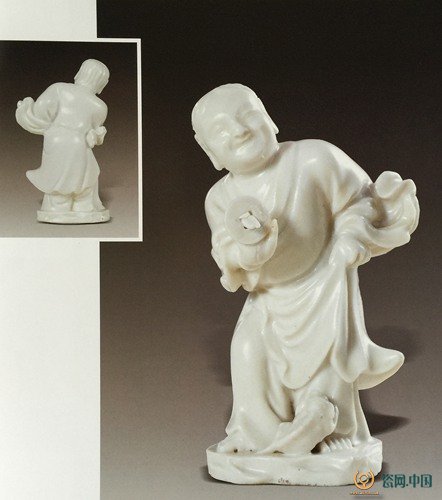

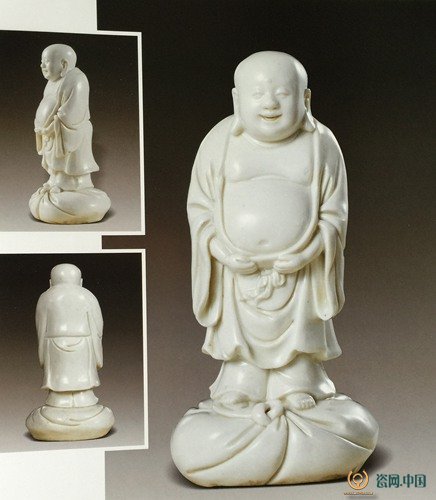

清康熙·德化窯彌勒立像

高17.5厘米,寬9厘米。此像為僧形,兩耳垂肩,笑容可掬。袒胸露懷,大腹便便。雙手捧腹,立于一布袋之上。釉色純厚瑩潤。

據說唐末明州(今寧波)奉化有一神僧,宋贊寧《宋高僧傳》載,布袋卒于唐天復年間(901-904年),北宋楊億《景德傳燈錄》載,卒于后梁貞明二年(916年)。傳其人為彌勒化身。北宋以降彌勒佛通常用布袋和尚形象表現出來,但已超出了彌勒作為未來救世主的含義,更多是象征吉祥與富足,表現了人們對美好生活的憧憬。

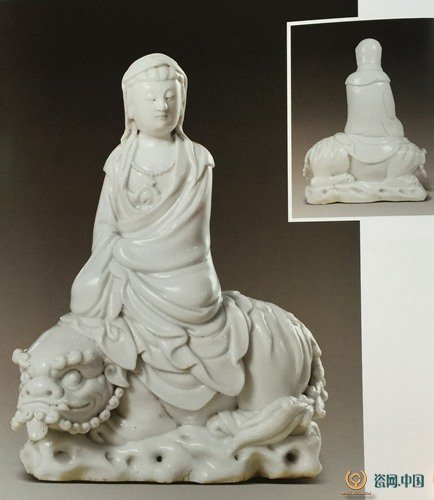

清·德化窯白釉坐獅觀音像

高19厘米,寬13.7厘米。塑像釉色白中泛青。頭戴觀音兜,長圓臉,弓形眉,眼睛微睜,神態怡然。身襄袈裟,下著長裙,裸胸佩戴項飾,手足不外露,結跏趺坐獅子座上。獅子臥于巖石之上,卷尾吐舌,一副乖巧安靜的神態。

明·德化窯白釉劃花夔龍雙耳三足鼎式爐

高26.7厘米,口徑15.5厘米,足徑14.2厘米。爐造型仿商周青銅鼎式,平口出沿,口沿上置對稱立耳,深弧腹,圓底,底下承以三柱形足。通體施白釉,釉色白中微泛青黃色。腹部外壁凸起弦紋兩道組成裝飾帶,其間飾模印夔龍及回紋邊飾。

明清德化白瓷產品除實用器和各種文房用具外,還大量制作各種供廟宇廳堂陳設的祭、禮用器,如瓶、爐、尊、觚、匝、罌等,造型、紋飾多仿自古代青銅器。

此爐為1946年后并入故宮的原古物陳列所保存的承德避暑山莊或沈陽故宮的清官舊藏之物。據筆者統計,故宮博物院目前藏有傳承在明清兩代宮廷的德化白瓷藏品計有54件。從舊藏德化白瓷的造型來看,除碗、杯、洗、壺等少部分器物為實用器外,用作宮中佛堂內供奉的造像和神案供桌上陳設的各式鼎爐、花觚、尊等最多,共計有34件,占舊藏德化白瓷總數的68%。統計數據表明,大部分清宮舊藏德化白瓷是宮廷宗教活動中使用的器物,這與明清時期德化窯善制各種供廟宇奉設的白瓷造像或祭禮用器的情況是一致的。

明·德化窯白釉刻劃五爪龍紋大盤

高7厘米,口徑38.6厘米,足徑19厘米。盤敞口,淺弧壁,圈足。通體施白釉,釉面純凈瑩潤,釉色白中微泛青色。里、外釉下均刻劃二龍戲珠紋。

從傳世德化白瓷和窯址發掘出土的標本來看,明代中晚期和清初順治、康熙時期堪稱是德化白瓷制作的鼎盛期,這一時期的德化白瓷胎質細膩堅致,胎色潔白,釉面純凈滋潤有如凝脂,有著天然象牙般的質感,制品釉色以乳白色為大宗,但因燒窯時坯體位置、窯溫和燒成氣氛等常有差異,致使瓷器釉色又有純白、泛黃、泛青或偏灰的色差,有些精制之作迎光透視時,可見胎體隱現肉紅色。因此,后人對德化白瓷又有“奶油白”、“象牙白”、“鵝絨白”、“蔥根白”、“女兒紅”等美稱。

此盤造型規整,釉質細膩,釉色純正,釉下刻劃的龍紋線條流暢生動,堪稱德化白瓷中的精美之作。

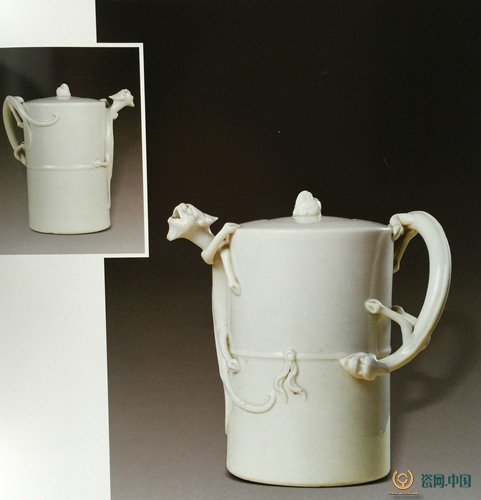

通高15.5厘米,口徑4.8厘米,足徑9.0厘米。壺體呈圓筒形,小口帶蓋,壺身中部突起弦紋一道,壺柄和壺流分別為貼塑的螭龍形象。

壺周身盡施白釉,釉色晶瑩潔白,又有玉石般的溫潤光澤,是德化白瓷的典型代表。其柄、流處的螭龍造型,雕琢精美,神態生動。如此設計更見大膽巧思,使執壺兼具實用與審美的雙重價值。

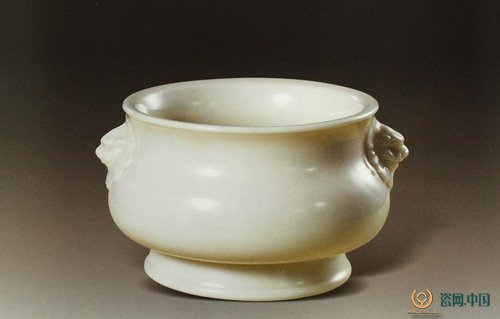

明·德化窯大明宣德年制款白釉獅耳香爐

高8.3厘米,口徑12.0厘米,足徑9.7厘米。唇口,束肩,鼓腹,腹下至底足處微向外撇,圈足。足內暗刻篆體“大明宣德年制”六字三行款。

爐通體內外施白釉,釉色瑩潤,白種泛黃。肩部左右各置一獅頭形耳,整體造型大氣沉穩,比例協調,其耳部的堆貼技法,是明清德化窯瓷器中常用手法,將動物形象與器皿融為一體,構思新穎,搭配巧妙。

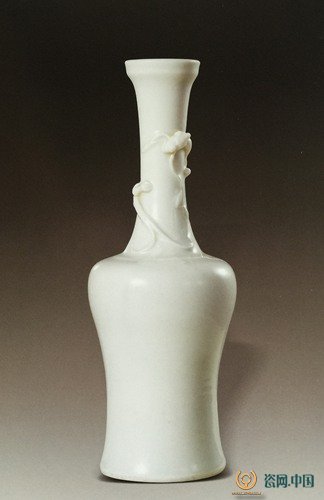

清康熙·德化窯塑貼蟠螭瓶

高22.0厘米,口徑3.7厘米,足徑6.6厘米。瓶直口,細長頸,肩以下漸收斂,平足微外撇。通體施白釉,釉面瑩亮。頸部塑貼一纏繞螭龍。

清代德化白瓷與明代相比,有一個明顯的區別,它不像明代那樣因胎微微閃紅致使釉呈“豬油白”色,而是釉色白中微微閃青,因此,與明代德化白瓷相比,缺少了溫潤感。

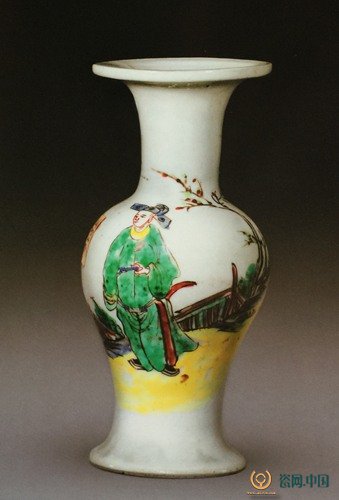

清雍正·德化窯粉彩人物圖瓶

高17.5厘米,口徑7.9厘米,足徑6.8厘米。侈口,長頸,鼓腹,腹下內收至近足處外撇。

瓶以粉彩為飾,繪一男子身著文人服飾立于庭中,背景是庭院欄桿和一株梅花。清代德化窯人物裝飾圖案多取材于歷代故事或神話傳說,亦有大量文土形象。此瓶所繪人物,一身文臣裝扮,面部輪廓清晰,衣冠折痕等細微處亦能有所表現,整個畫面色彩豐富,頗顯精致。

清乾隆·德化窯粉彩花果紋雙耳瓶

高34.0厘米,口徑8.5厘米,足徑9.0厘米。唇口,短頸,斜肩,長圓腹,圈足。足內施白釉,無款識。

瓶身以粉彩為飾,腹部近口沿三分之一處暗刻弦紋兩道、回紋一周,將瓶身粉彩紋飾分為上下兩部分。上半部分繪瓜果,有石榴、佛手等。下半部繪各類花卉圖案。弦紋處兩端各置一耳,為鋪首造型。

瓶施彩均勻,色彩清晰艷麗,構圖簡潔明快,有民窯器的樸素清新之風。

清·德化窯青花山水圖香爐

高6.3厘米,口徑13.7厘米,足徑7.4厘米。盤口,短頸,鼓腹,圈足。足底不施釉,無款識。

器身以青花為飾,繪山水人物圖。青花發色暈散,深淺不一。畫面構圖簡單,畫法粗率。人物衣著單薄,臉部不繪五官,只寥寥數筆描摹大致。這種畫法屬于明代后期開始流行的寫意畫法,類似的圖案風格于明末以來的景德鎮民窯中較為常見。由此可見,清代德化窯受景德鎮窯影響明顯。