展覽現場

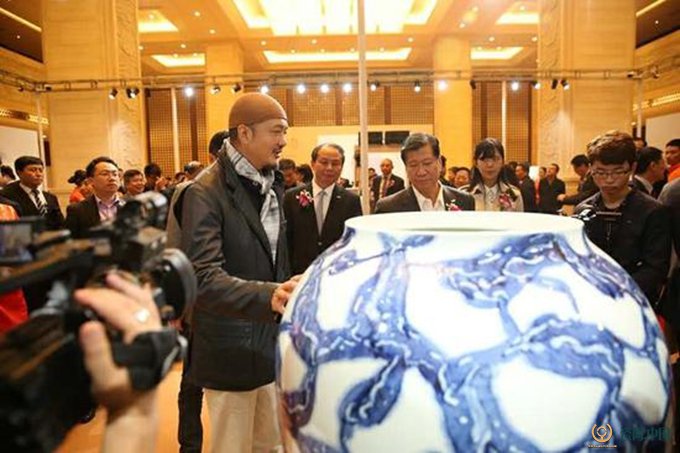

2016年10月21日,“生生不息——白明藝術展”在中國人民保險集團大廈開幕。此次展覽是中國人保集團喜遷新址暨藝術館成立的首次藝術大展,中國人保集團監事長林帆先生主持開幕式,中國人保集團董事長吳焰先生,中國人保財險執行副總裁降彩石先生、文化學者王魯湘先生,和本次展覽藝術家白明先先后致辭。

展覽現場

吳焰董事長用了“貫通”這個詞來高度贊揚白明的藝術:歷史和當代的貫通,哲學思辨和藝術表達的貫通,中國當代藝術和國際的貫通,國畫、雕塑、油畫和陶瓷等多種材質的貫通。吳焰董事長談到了諾貝爾經濟學獎獲得者默頓教授在觀展后表達的欣賞之情,并表示白明在海外的展覽都是是外國人請出去的,這充分反映了中國文化的自信”。

展覽現場

藝術評論家,文化學者王魯湘回顧了2014年白明在法國巴黎的個展受到的極高禮遇,展覽海報遍布巴黎主要景區,中國一名藝術家的個展,深深打動了西方觀眾。而白明的陶瓷精美、燦爛、高貴,而因為陶瓷這種材料的脆弱性,“保險”自然成為重要的一個環節,中國人保為這次展覽提供了優質的運輸保險服務。關于“生生不息”,王魯湘老師認為這象征著春天的氣息,也意味著四季和生命的周而復始,這一切和保險的理念是相通的,從某種意義上說,保險就是為生命保駕護航。

展覽現場

中國人民保險財險執行副總裁降彩石先生在致辭中表示白明先生和人保集團的合作始于2014年,白明先生應法國巴黎塞努齊博物館(又名巴黎亞洲藝術博物館)的邀請舉辦個展。提供全部的保險服務和專業團隊服務,標志著中國人保伴隨著文化產業走向世界。

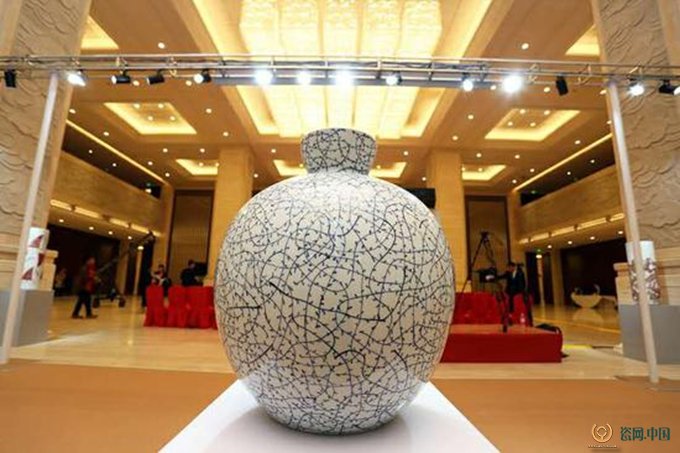

藝術家白明對中國人保表示了感謝,并向中國人保贈送了《生生不息》梅瓶。

展覽現場

回顧中國人保獨家贊助承保的2014年白明巴黎個展,是人保首次全程承保藝術展覽業務,也是第一次承保藝術品的國際展覽,是中國保險業在文化藝術品保險領域又一次重要實踐。巴黎個展同時被法國外交部、法國文化中心和中國文化部納入中法建交50周年重點項目,在西方引起極大轟動,被著名文化學者王魯湘先生譽為“文化大事件”。這次合作也使中國人保已成為文化產業保險產品創新和業務拓展的領跑者,也是中國保險業具有始創性的“大事件”!

白明作品

隨后,中國人保將更多的關注投向藝術,收藏了藝術家白明的作品《金彩繞紅》,并聘請白明為“中國人民保險集團藝術館名譽館長和首席藝術顧問”。2015年7月,亞洲藝術聯盟于韓國首爾舉辦亞洲藝術大展暨白明藝術個展,中國人保再度攜手藝術家白明,成為首爾白明個展的合作伙伴,為展覽再度提供了優質全面的保險服務。

展覽現場

白明先生是蜚聲國際的中國當代藝術家,他在現代陶藝、水墨、油畫等諸領域都有著極高的成就,白明在藝術方面不斷變革更新的能力以及良好的形象,傳遞著正面的能量,這和人保集團的形象也高度契合。本次展覽傳達的一個理念:“生生不息”,展現了人保作為作為民族保險企業的文化擔當與文化自信。“人民保險,造福于民”、 “保險讓生活更美好”,中國人保在六十多年的經營實踐中,作為新中國歷史最久的保險品牌,秉持服務社會經濟發展、增進民生福址、履行社會責任,同時在推動文化藝術繁榮方面發揮著重要作用。

展覽現場

本次展覽的主題“生生不息”,它既是中國傳統文化的核心觀念,也是白明先生創作中最為重要的代表作,同時也是中國人民保險企業的精神象征。本次展出作品還有:生生不息、云卷云舒、點線禪韻、詩線如橋、青韻漫繞、青山仁愛、屏風·引山水入園林…每件作品都充滿了東方的審美意趣,并富有哲思。白明先生指出,中國的審美在根性上是一種生命美學,認為生命是宇宙間最高的真實。中國人發明了瓷,瓷的審美中蘊含了中國人對宇宙的理解,它有意無意地契合了“宇宙的聲音”,類玉、似水,溫潤而澤。展覽中的作品呈現了白明先生作為今天的東方人對待生命的觀想:充滿生機與自由愛心,呈現充盈的、活性的、雅靜的、仁愛萬物的美學關懷。

展覽現場

誠如白明先生說:“生生不息!既是一本關乎于生命、思想、未來與愛的書,也是每個人自己的生活,所有人,都是作者。”

展覽現場

展覽現場

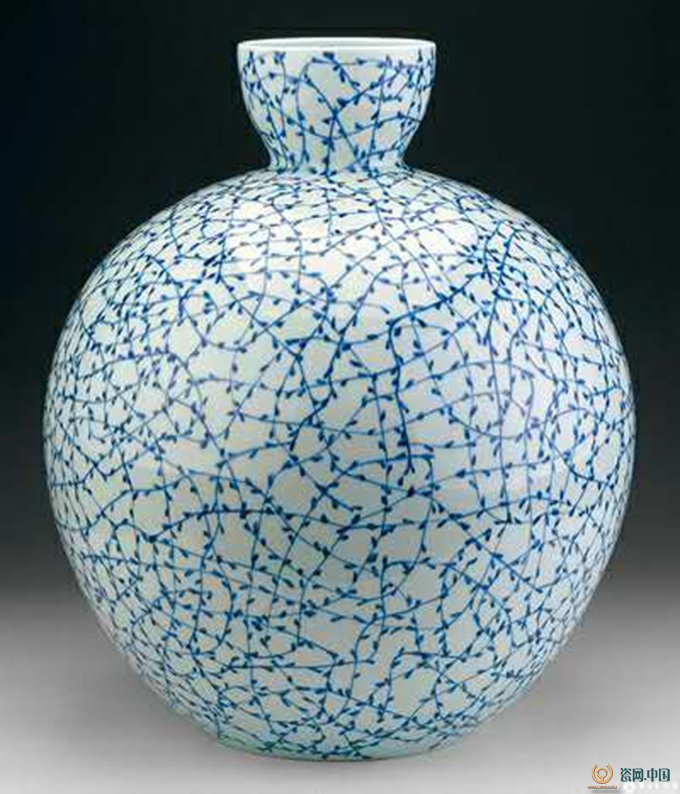

生生不息

陳政

如果想品味中國陶瓷藝術的極致之美,一定要了解白明先生的代表作:生生不息。

生生:中國哲學術語,指變化和新生事物的發生;不息:永遠沒有終止。不斷地生長、繁衍, 《周易·系辭上》:“生生之謂易。”宋·周敦頤《太極圖說》:“二氣交感,化生萬物,萬物生生而變化無窮焉。

關于白明的陶瓷作品《生生不息》,我曾在《詩意與禪境》一文中如此解讀:

白明的瓷上植物世界,是一個自主的世界,也是一個純粹的世界。以他的代表作之一《生生不息》來分析,這里沒有樹,沒有鳥,沒有土壤,我們不知道這是一種什么樣的藤蔓。它密密匝匝,占據著畫面的所有疆域,甚至沒有給畫面留下多少空白。我們只看到了青花線條的纏繞,只看到了生命的交織,只看到了激情的湧動。這時,植物不是植物,藤蔓不是藤蔓。它既不作為他者的背景,也不需要他者來做自己的背景。它在排斥現實世界的同時,也排斥了一個粗鄙的想象世界。

是的,藝術的最高境界,就是要創造人所未見的世界。白明在做這樣探索的時候,他不只是在做陶藝,他在瓷泥中播文,他在窯火中種詩。

白明諳熟制瓷工藝的傳統技法,又在此基礎上大膽創新變革,這就使得他的作品具有鮮明的當代審美意趣。他既遠離國畫的簡單移植,又避免了傳統陶瓷裝飾的圖案化,器物上似草、似花、似果、似荷塘、似蘆葦的種種意象,總是給人明麗、凈朗、生機蓬勃,充滿活力的藝術感染力。這一切使得他與其他陶藝家的創作模式大相徑庭。

我曾經大膽地評價:古老的青花瓷只有走到了白明這里,才算走到了當代!

生生不息,可以是月缺月圓,可以是潮落潮漲,也可以是花謝花開;生生不息,可以是春夏秋冬,可以是四季輪回,也可以是薪火傳遞,文脈續接。

獨與天地精神往來,是《生生不息》的內在氣象;是藝術家白明對中國哲學終極思考后的具象演繹。

從美術構圖上看,我以為《生生不息》是升級版的當代陶藝“太極陰陽圖”。 太極陰陽圖實在是一種天才的構思, 形似兩魚,一黑一白,也就是一陰一陽。S型首尾相接,既密不可分,又合中有分,分中有合。體現了動中有靜,靜中有動,黑白互現,虛實相生,對立統一,相輔相成的哲學思想。

基調,線條和圓的融合,昭示著萬物旋轉此消彼長的太極運動模式。而簡潔流暢的S形線條,被白明在《生生不息》這一作品中用到了極致。

我歷來認為,藝術必須承載價值判斷,藝術家必須有自己的美學擔當。初看《生生不息》,我們看到無數青花線條在起舞,定下睛來再仔細看,進入到一個聯覺通道,我們仿佛聞到了生命的萌動,聽得到鳥語蟲鳴。

面對著這件被命名《生生不息》的作品,不能不令人浮想聯翩。

世界上,不是所有的事物都能生生不息的,比如山岳,比如河流,比如物種,比如文化。而具備與人為善,成人之美、兼愛、非攻、尚賢、尚同這樣的東方智慧,必然能得到“生生不息”之道。

近日,白明在中國人保大廈舉辦藝術展,展覽的主題就是“生生不息”,而“生生不息”既是白明重要的代表作,也象征著中國人民保險集團的社會責任感和精神象征,同時也寄托了人類的美好愿景。從這個意義上看,“生生不息”與“保險讓生活更美好”兩句話,竟然如此相契。

真個是:贛鄱昨曾游,數舊日行蹤,此處尚留鴻爪印;藝苑今乍啟,睹新開勝景,何時再聽馬蹄聲。

溫潤而澤,仁愛萬物

——觀白明的《生生不息》

中國的哲學在根性里是一種生命哲學,認為生命是宇宙間最高的真實。于外,它展現為萬物負陰而抱陽的“道”與“天”;向內,自然的生命轉化為“仁愛”的道德性主體。天道與人體都有“氣”的充盈,是謂:“生生之謂易”“率性之謂道”。這一哲學觀落實到美學中便是謝赫六法中的“氣韻生動”。

中國的美學中有“道器”的觀念,“樸(道)散則為器”,“器”乃“道”的顯現,天地間自然的萬物都是有生命的,藝術家造的“器”也應是有生命的。它是藝術家生命感知的情感外化。

白明的《生生不息》是以上哲學觀與美學觀的顯映。這種顯映大致可歸結為三個方面。

一,關于瓷,中國人對瓷有特殊的文化情感,最核心的原因是它“類玉”的品質。而玉又是君子之德的象征,言“夫昔者君子比德于玉,溫潤而澤,仁也。”可以說,瓷是對“仁”的注解。白明對瓷的理解遵循于此,制瓷如修身,對瓷泥的選擇,器型的把握,溫度的控制,顏色釉料的表達,每一個細節都足以對瓷的完成產生決定性的影響。如他的“文君瓶”,反復的選料燒制,對器型瓶口、頸、腹的不端推敲,瘦一點、長一點、高一點、低一點,稍有瑕疵便棄于工作室的院中草坪,以至這“瓷冢”也成了一處景觀。通過《生生不息》,白明充分闡釋了瓷的溫潤、雅致與脆弱。

二,關于植物藤蔓,是白明《生生不息》的內容,藤蔓也暗含了“生”的本意,《說文解字》言“進也,象草木生出土上”,中國古人有對植物的引申與想象,如“華”通“花”,為花木繁榮之象;“帝”為“蒂”引申為“皇天下之號者”。白明《生生不息》中的藤蔓是對“生”的禮贊:富有活性的青色枝節環繞器身蔓延開來,生生相連、連綿不絕,看不到開始于結尾處,這讓我們的視覺也隨著器身流轉,它構成了一個完滿自足的世界,充滿生機與自由生命的聯想。透過對小小藤蔓的凝視,內心會生出仁愛之心。

三,關于線,線是對物形的抽象,帶有形而上的意味。我們所了解的中國文字、書法、繪畫都是以線為基礎的,是謂“一畫開天”。白明《生生不息》中的線是對藤蔓的抽象,也是對“線”的精神溯源。白明的藤蔓不是現實中對枯老密匝的枝蔓的直接挪移,而是意象化的,那線更像是對自我生命與藤蔓所代表的外在生命的某種呼應與感知,是一種以意念化的“線”。能想象到白明在勾畫線條時的凝神靜氣:呼吸悠長、手臂拖移、墨跡行走,眼神隨著線條感知,那線條如旋轉之風,回流之水,回環往復而不絕,時間會在線的注視中變得單純明凈,它是一種生命之思的游弋。

我們如何理解生命,特別是當我們處在現代社會更看重自我生命的時候,我們如何看待自我、看待他人、看待世間的生命,這將是一個漫長而修身的過程。《生生不息》呈現了白明作為現代東方人對待生命的觀想,那是一種活性的生命外化與內在感受的同一。

王軍 2016.10.7 于南昌