人類的海航史是人類文明的傳播與交融的歷史,也是見證人類文明發展進程的歷史,中國海上絲綢之路是這段歷史進程中的一顆璀璨明珠。

從海上絲綢之路的首航至今,已有兩三千年歷史,在這漫長的歷史長河中,無數的人、船只、商品從這里流向世界各地。

海上絲綢之路并不只是對瓷器絲綢的販賣,也不僅僅是單一的航線,更是世界各國和地區之間的經濟、文化、宗教交流的見證。

30年來,中國水下考古事業蓬勃發展,在我國渤海、黃海、東海、南海海域進行大量的水下考古調查與發掘工作,打撈發掘了包括遼寧綏中三道崗元代沉船、“南海I號”、“碗礁I號”、“南澳一號”等在內的多艘沉船,出水大量珍貴文物,出版多本水下考古研究報告,取得了豐碩成果,人們對海上絲綢之路的認識也不斷深入。

由南京市“海絲申遺”工作領導小組和南京市文化廣電新聞出版局聯合主辦,南京市博物總館、寧波博物館、上海中國航海博物館具體承辦的年度大展于2017年9月28日在南京市博物館(朝天宮)多功能展廳開幕!

CHINA與世界——海上絲綢之路沉船與貿易瓷器大展

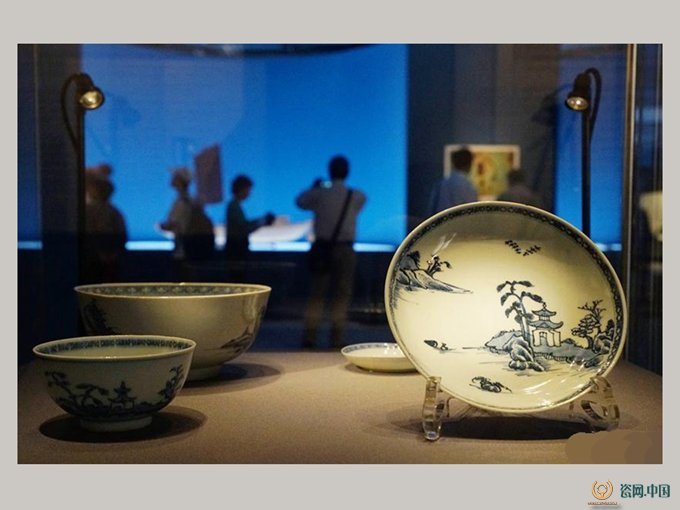

觀眾在參觀“碗礁一號”“南澳一號”等沉船出水的明代、清代瓷器

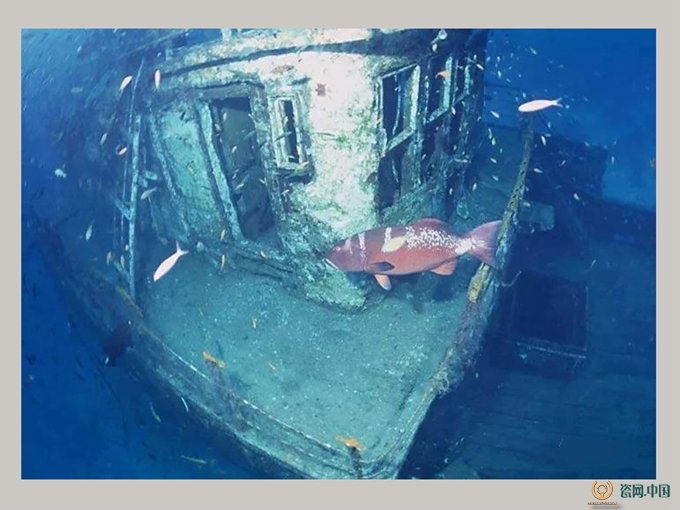

水下沉船的價值,最為人所看重的不僅是沉船上的那些穿越時空的寶藏,還在于沉船還原歷史,在于沉船上的器物所蘊藏的歷史和文化價值。尤其是對海上絲綢之路沉船的打撈和發掘,更可以讓現代人深入了解古代海上絲綢之路的發展及演變。而這些沉船也往往被當成是古代海上絲綢之路最為真實的見證。

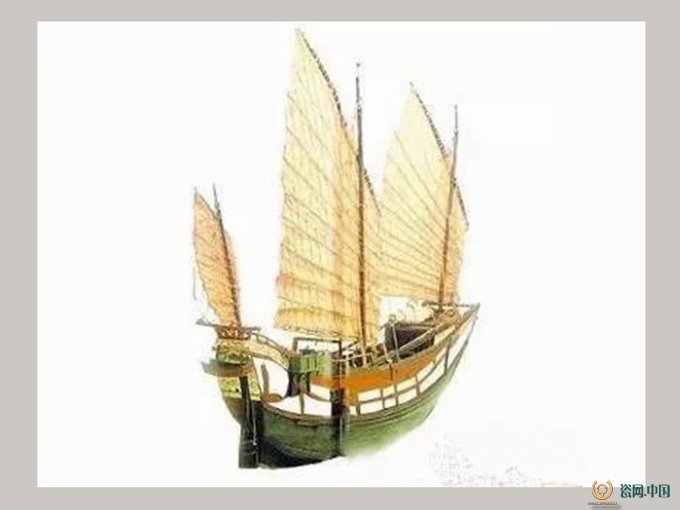

本次展示對象主要為兩大類:唐—清代海上貿易的船只和瓷器。展覽的選題決定了此次展覽的對象以沉船和出水瓷器為主,瓷器是中國的重要發明,也是中國對人類最偉大的貢獻之一,瓷器因此也成為中國的代名詞,英文中“CHINA”既可指中國,也可指中國瓷器。以“CHINA與世界”為展覽命名,一語雙關。

哥德馬爾森號

“哥德馬爾森號”沉船出水的清乾隆青花瓷器在展廳展出

“哥德馬爾森號”是荷蘭東印度公司商船,于1752年從廣州港出發駛往荷蘭首都阿姆斯特丹,航海日志記載船上裝有瓷器239200件,漆器625件,絲綢5240匹,茶葉686997公斤以及木材、金條等貨物,中途沉沒于印度尼西亞海域。

1985年,英國人邁克爾·哈徹打撈該船。次年,哈徹將打撈的15萬件景德鎮窯瓷器和125塊金錠以“南京貨”名義交由佳士得拍賣行在阿姆斯特丹拍賣。由于這些珍貴的瓷器都是景德鎮生產的,屬于珍貴的中國文物,我國政府希望這些瓷器回歸故里。

1986年拍賣瓷器時,政府曾派耿寶昌、馮先銘兩位專家攜帶3萬元美元(在當時的中國,這已經是很大一筆款了)參加競拍,還特地選擇了1號牌,可惜由于資金太少,連舉牌的機會都沒有,一無所獲。拍賣會前后進行了9個月,拍出了當時創造紀錄的2000萬美元的天價。值得欣慰的是,雖然“哥德馬爾森號”沉船瓷器競拍未果,卻催生了中國水下考古事業的誕生。后來,香港羅桂祥先生把自己拍得的“哥德馬爾森號”沉船出水瓷器捐贈給故宮博物院,使瑰寶得以回歸故里。

黑石號

“黑石號”沉船因發現于印度尼西亞勿里洞島一塊黑色大礁巖附近而得名。

“黑石號”年代為9世紀上半葉,是一艘阿拉伯雙桅商船,從揚州港出發,目的地可能是伊拉克港口城市阿爾巴士拉,在途經勿里洞海域時觸礁沉沒。

1998年被德國公司打撈,出水陶瓷器、金銀器、銅鏡等文物共計67000多件,陶瓷器占98%以上。除200余件越窯青瓷,300余件邢窯白瓷,3件鞏縣窯青花瓷、近200件白釉綠彩瓷器以及一些廣東窯系的產品,剩余56500余件瓷器為長沙窯產品。

南海I號

“南海I號是”南宋初期沉船遺址,1987年發現于廣東省陽江海域,船長30.6米,寬10米左右,采用密閉隔艙技術,13個船艙,為目前亞洲最大沉船。

出水包括德化窯、磁灶窯、景德鎮窯、龍泉窯等宋代名窯產品超過30種。還出水手鐲、腰帶、戒指等黃金首飾、上萬枚漢代至宋高宗時期的中國銅錢,以及鐵鍋和大量鐵犁、鐵鋤等工具的凝結物。

寧波和義路碼頭遺址出土的唐代青瓷荷葉盞托(前)在展廳展出

“南海I號”創造性地采用整體打撈方案,是中國水下考古起步、發展、成型的歷史“見證親歷者”,是我國乃至世界水下考古的一次創舉。被整體打撈出水后運抵廣東海上絲綢之路博物館的“水晶宮”內,進行科學的保護與發掘,觀眾還可以現場參觀考古人員對船內文物的發掘工作。

三道崗元代沉船

三道崗元代沉船遺址位于遼寧省綏中縣三道崗海域,1991—1997年進行水下考古調查發掘,被評為1993年度的中國十大考古新發現。

沉船推測為元代北方海域流行的沙船,長度在35米,寬在8.5—9米。沉船出水文物2000余件,種類包括罐、盆、碟、碗、瓶等瓷器以及大量成摞鐵鍋、鐵犁鏵等生活用品和工具。瓷器絕大多數是元代磁州窯產品。

該船當屬環渤海西岸航線上從事國內貿易的航船,由直沽港進入渤海灣,駛向東北沿岸港口,中途遭遇大風浪擱淺沉沒。三道崗沉船遺址是我國首次獨自開展的大型水下考古項目,是我國水下考古學建立的一個標志。

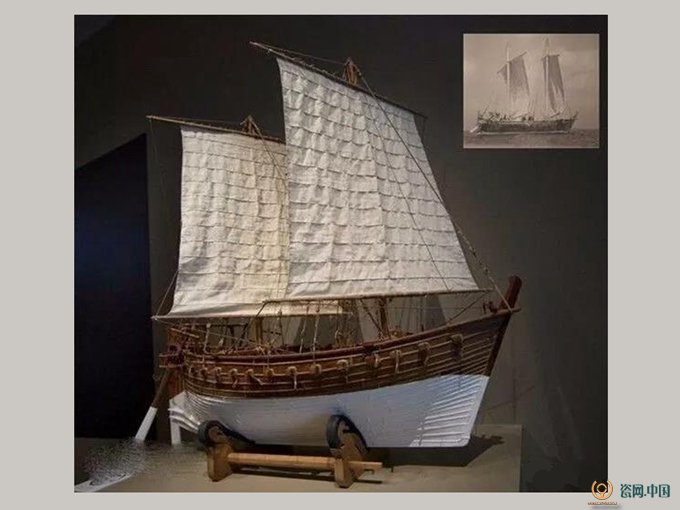

展覽現場展出的鄭和一號寶船模型

此次參展單位陣容豪華,包括:

故宮博物院、廣東省博物館、廣東省文物考古研究所、海南省博物館、福建博物院、南京博物院、湖南省博物館、上海中國航海博物館、寧波博物館、寧波考古研究所、葫蘆島博物館、福州市博物館、蘇州考古研究所、揚州博物館、龍海市博物館、北京藝術博物館、上海市歷史博物館、鎮江博物館、中國國家博物館、國家文物局水下文化遺產保護中心、太倉市博物館、南京市博物總館共22家參展單位。

展覽通過精選的300余件套展品,深入解讀我國海上絲綢之路沿線沉船和貿易瓷器,向世人展示海上絲綢之路的歷史過往與文化成就,提倡合作與共享的發展理念。

本次展覽籌備難度大,22家單位文物借展,需要反復溝通調換展品異常艱辛,才能確定最終參展的文物目錄。點交運輸也行程曲折任務復雜,工作人員分為三路人馬歷時12天,跑遍大半個中國調集展品,啃過饅頭餓過肚子遇過停電,以超強的續航能力將展品運抵展廳,經過前期緊張的籌備工作,于9月28日上午10點,南京市博物館(朝天宮)多功能展廳隆重開幕!