2019年7月15日—10月20日“天下龍泉——龍泉青瓷與全球化”特展。本次展覽以龍泉青瓷為視角,闡述中外文化的交流、互鑒與發(fā)展,共展出來(lái)自42家國(guó)內(nèi)外文博機(jī)構(gòu)的文物833件(組)。這是有史以來(lái)關(guān)于龍泉青瓷的展覽中,展品數(shù)量最多、來(lái)源最廣、產(chǎn)地最繁且體現(xiàn)出最多元文化的一次展覽。

三任院長(zhǎng)鄭欣淼、單霽翔、王旭東與97歲的陶瓷專家耿寶昌等嘉賓為展覽揭幕

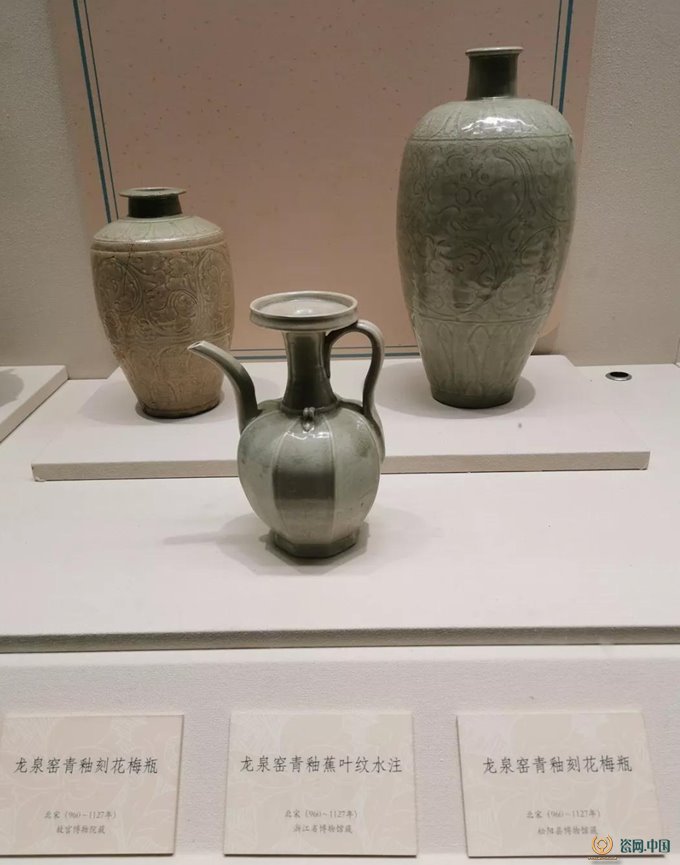

講述龍泉窯千年來(lái)自身的發(fā)展過(guò)程,揭示其得以影響世界的內(nèi)因,展品以龍泉青瓷各時(shí)期的代表性器物為主;

龍泉窯是中國(guó)歷史名窯,創(chuàng)于三國(guó)兩晉,崛起于五代,極盛于南宋,結(jié)束于清代,生產(chǎn)歷史長(zhǎng)達(dá)1600多年,是中國(guó)制瓷歷史上持續(xù)時(shí)間最長(zhǎng)的一個(gè)窯系,產(chǎn)品暢銷于亞洲、非洲、歐洲的許多國(guó)家和地區(qū),影響十分深遠(yuǎn)。

龍泉青瓷燒制技藝的“初出茅廬”

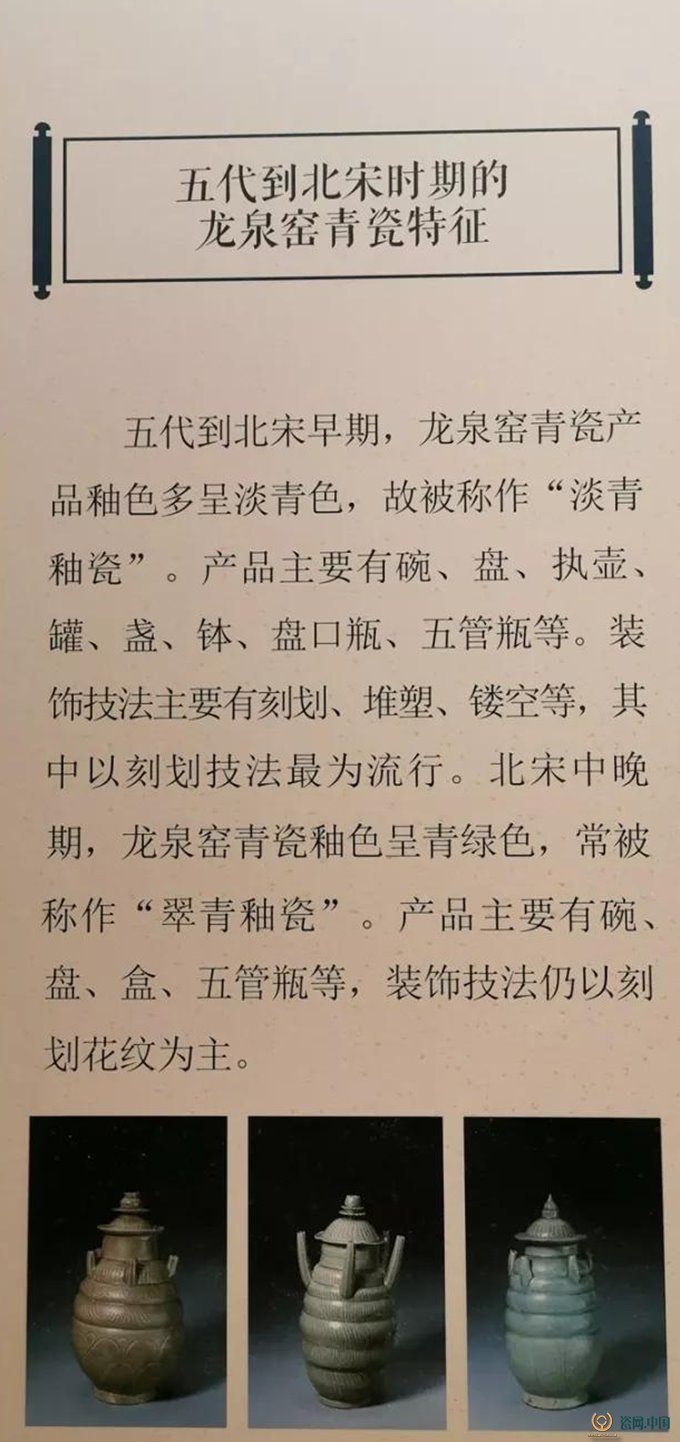

在三國(guó)兩晉時(shí)期,老百姓運(yùn)用其他窯的技術(shù)與經(jīng)驗(yàn),開(kāi)始燒制青瓷。但是在發(fā)展開(kāi)始青瓷的制作時(shí)非常粗糙的,直到五代和北宋,由于當(dāng)時(shí)統(tǒng)治者為其他君主的討好而去要這一瓷器,而作為當(dāng)時(shí)剛剛發(fā)展起來(lái)的青瓷被迫承擔(dān)這一任務(wù)。也是由于這樣,青瓷的質(zhì)量得到了大大的提升。

龍泉青瓷·燒制技藝“盛世元年”

南宋可謂龍泉窯的黃金時(shí)期,那才是青瓷的“盛世元年”。北宋覆滅后,北方人大量南遷,北方汝窯、定窯等名窯又被戰(zhàn)爭(zhēng)所破壞,甌窯和越窯也相繼衰落。到了晚期,由于北方人的遷入,帶來(lái)了不同的技術(shù),龍泉窯結(jié)合南藝北技,創(chuàng)造了我國(guó)青瓷史上的頂峰。

龍泉青瓷燒制技藝“隱于山中歸于世”

由于元代時(shí)期統(tǒng)治者的時(shí)代背景不同,他們并不喜愛(ài)著青瓷的細(xì)膩,但在宮廷和貴族中也是身份的顯示。在元代前期,青瓷仍然在擴(kuò)大發(fā)展,但是到了后期,因?yàn)殡A級(jí)與民族的斗爭(zhēng),間接的影響到了青瓷的發(fā)展。

明永樂(lè)至宣德年間,鄭和下西洋,海外貿(mào)易促進(jìn)青瓷生產(chǎn)。此后,青花瓷興起,之后隨著中國(guó)航海事業(yè)衰落,海上貿(mào)易之路變?yōu)槲鞣街趁裾咔致灾贰C魍醭谀菚r(shí)實(shí)行海禁,由此導(dǎo)致青瓷外銷量銳減。龍泉窯窯口都紛紛倒閉,通通改燒民間通用青瓷,在這樣的情況下所燒制青瓷的造型、燒制都不及以前精致。而在清朝的某一個(gè)時(shí)間,大明處州龍泉官窯,這個(gè)被歷史遺忘湮沒(méi)了很久的奇跡終究在種種機(jī)緣巧合之下,被撥開(kāi)塵土,重見(jiàn)天日。

各時(shí)期器的特點(diǎn)

五代到北宋早期,龍泉窯采用托珠墊燒,器底留有托珠痕。

北宋中期至南宋中期,采用圈足內(nèi)放墊餅墊燒,足端無(wú)釉,碗、盤底較厚(這些特征都與此裝燒方法有關(guān))。

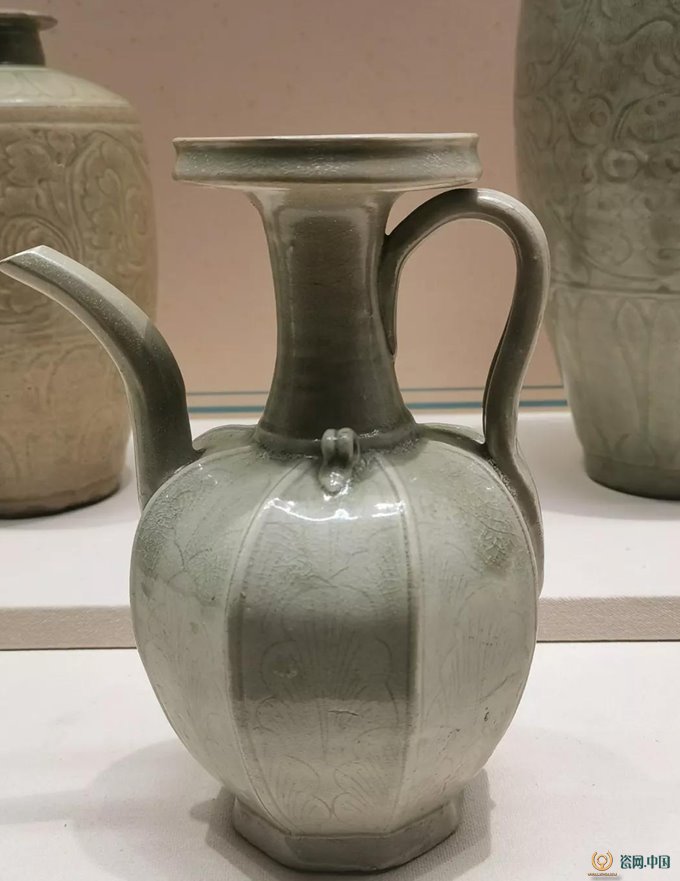

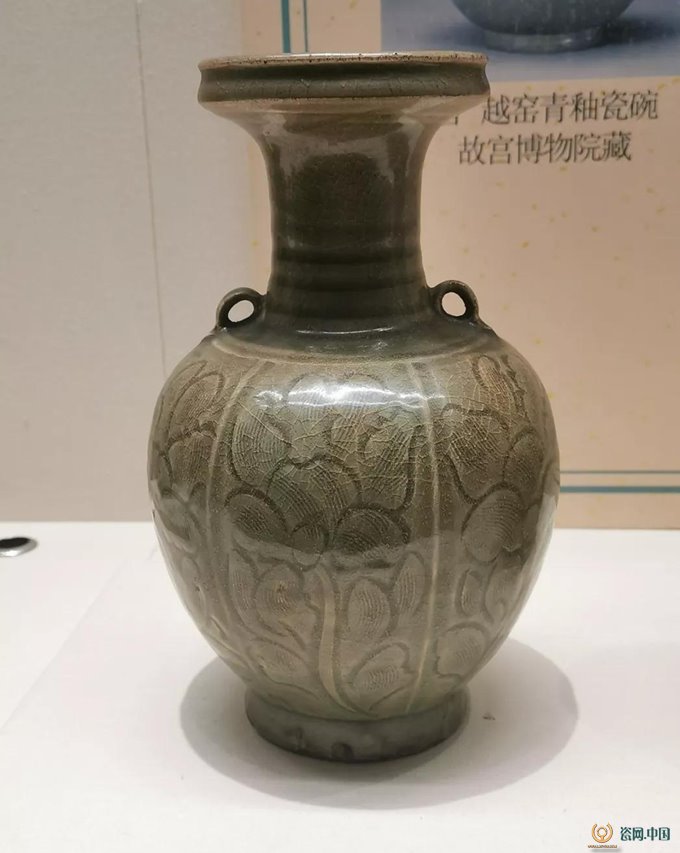

北宋中晚期是龍泉發(fā)展的重要時(shí)期,并開(kāi)始形成自己的風(fēng)格。胎體較為厚重,但造型規(guī)整,釉色由淡青轉(zhuǎn)為青黃,產(chǎn)品多生活用具為主,有碗、盤、杯、壺、瓶、罐等,在裝飾工藝上有刻花、劃花和蓖紋。圖案有花卉,飛鳥(niǎo)、魚(yú)蟲(chóng)和嬰戲紋等。

南宋時(shí)期龍泉窯得到空前的發(fā)展,龍泉青瓷進(jìn)入鼎盛時(shí)期。

南宋晚期至元中期,以墊餅托住整個(gè)器足墊燒,足端無(wú)釉,朱砂底較多。

明代,又恢復(fù)圈足內(nèi)放墊餅墊燒,外底無(wú)釉。

到了公元1636年——1911年(清朝),龍泉窯窯場(chǎng)所剩無(wú)幾,產(chǎn)品胎質(zhì)粗糙,釉色青中泛黃。燦爛的龍泉青瓷之花至此凋零。

現(xiàn)當(dāng)代龍泉青瓷

龍泉青瓷的發(fā)展不單純是歷史產(chǎn)業(yè)規(guī)模的重現(xiàn),更是中國(guó)人文精神的傳承與發(fā)揚(yáng)。

故宮“天下龍泉——龍泉青瓷與全球化”特展