正在蘇州博物館展覽的“大邦之夢——吳越楚玉器·青瓷特展”,原始瓷部分的展品被分為“仿銅禮器”、“仿銅樂器”、“生活用品”三大類。展覽中,既可以看到吳越原始瓷對同時(shí)代青銅禮器、樂器的模仿,又可以從生活器物中發(fā)現(xiàn)吳越當(dāng)時(shí)的生活品質(zhì)。那時(shí),吳越地區(qū)就出現(xiàn)了原始瓷烤爐和用來熏香的原始瓷鏤孔長頸瓶。

吳越原始瓷在商代、西周和春秋各時(shí)期原始瓷器的發(fā)展,可以說是一脈相承的。之所以能在吳越產(chǎn)生原始瓷,一方面和這里盛產(chǎn)瓷土原料有著一定的聯(lián)系,另一方面吳越相對于楚來說,國立沒有那么強(qiáng)大且產(chǎn)銅量很少,此外,喪葬觀念的轉(zhuǎn)化也是產(chǎn)生原始瓷的一個(gè)重要因素。“瓷器的產(chǎn)生最早出現(xiàn)在環(huán)太湖流域,特別是浙江。從另外一個(gè)角度講,越在瓷器這個(gè)門類上還是有很大貢獻(xiàn)的。”

春秋時(shí)期的原始瓷器和西周原始瓷器相比,質(zhì)量又有提高。特別是春秋晚期,江、浙一帶吳越的原始瓷器成型工藝,從泥條盤筑法,改為輪制,因而器型規(guī)整,胎壁減薄,厚薄均勻。器型有斂口、深腹圓鼓、平底罐,斂口,扁圓腹、平底瓿,斂口、淺腹圓鼓、平底盂,大敞口平底碗和器蓋等。服質(zhì)多呈灰白色,并有一些黃白色和紫褐色。釉分青綠色、黃綠色和灰綠色。器表的釉下紋飾主要是大方格紋和編織物紋。而在黃河中下游地區(qū)春秋時(shí)的原始瓷器則很少發(fā)現(xiàn),所見的也只有釉下飾印方格紋的斂口、深腹圓鼓平底罐。

在當(dāng)時(shí),吳越地區(qū)受到中原高度發(fā)達(dá)的社會(huì)經(jīng)濟(jì)制度的強(qiáng)烈影響,逐步形成吳越原始瓷、楚地玉器陶器為主的禮器制度。原始瓷禮器主要有:鼎、簋、盤、晅、鑒、壺、瓿罍等。春秋初期原始瓷禮器大量出現(xiàn),至晚期已達(dá)成熟。

原始瓷相較于同時(shí)期的印紋硬陶器,有較高的可塑性,其表面泛出光亮的釉色,晶瑩華美,觀賞性高。它已然成為當(dāng)時(shí)人們用作罐、碗、盤、杯、碟、盂、勺等日常器的最佳選擇。葬器是生前禮制思想的延伸,人間榮耀成就的證明。春秋戰(zhàn)國時(shí)期,吳越地區(qū)形成了原始瓷配飾、兵器、工具等特有的葬器,皆仿銅器、玉器,是禮樂信仰在來生中的延續(xù)。

原始瓷獸面鼎 戰(zhàn)國中期 通高19.4厘米 口徑168厘米 腹深8.4厘米

2012年浙江省紹興市柯橋區(qū)平水鎮(zhèn)蔡家岙小家山M17器物坑出土,浙江省文物考古研究所藏。

直口,方唇,上腹直壁,下腹弧收,平底,三矮蹄足。器腹中部附對稱雙耳,耳上部外折,中部有道豎向長方形孔。獸面稍殘,與獸面相對一側(cè)的外腹壁黏貼一只小獸。灰白胎,火候高,器身輪制成型,獸面雙耳及三足均為手制,然后再與器身相接,器耳和三足與器身相接處可見明顯的粘結(jié)痕。外底有直徑約7.0厘米的圓形墊具痕。器腹中部飾一圈寬凸弦紋,以凸弦紋為界,把器身外壁分為上下兩部分。整器除墊具痕外,其余部分均施青黃色釉,釉層薄,胎釉結(jié)合好,有凝釉現(xiàn)象,凝釉處顏色較青。

原始瓷獸面鼎 戰(zhàn)國 通高14.6厘米 口徑13.4厘米 腹深5.1厘米

1989年5月浙江省紹興縣蘭亭鎮(zhèn)張家葑亂竹山出土,紹興市柯橋區(qū)博物館藏。

鼎為直口,平沿外折,淺直腹,平底,三獸蹄形足。一端口沿上置一高聳寬大的獸首,雙目圓睜,額上塑一冠狀紋飾。與之相對的另一端口沿下置一走獸。另兩側(cè)口沿下設(shè)長方形附耳一對,附耳上端外折成曲折形。腹部飾有兩道凹弦紋。該器胎體較薄,通體施釉,釉色青黃。

原始瓷立耳盆形鼎 戰(zhàn)國中期 通高19.2厘米 口徑18.4厘米 腹深9.0厘米

2012年浙江省紹興市何橋區(qū)平水鎮(zhèn)蔡家番小家山M17器物坑出土,浙江省文物考古研究所藏。

直口微斂,仰折沿,方層,立耳,上直腹,下腹弧收,平底。三蹄足,足稍外撤。灰白胎,火候高。器身輪制成型,器壁可見輪旋紋,三足手制,足上端可見與器身相接的泥痕。器身內(nèi)、外壁及三足滿施青黃色釉,釉層薄,有點(diǎn)狀凝釉現(xiàn)象,胎釉結(jié)合好。

灰陶鼎戰(zhàn)國 高26厘米 口徑16.8厘米 腹深13.5厘米

湖北省江陵縣馬山磚瓦廠M1出土,荊州博物館藏。

泥質(zhì)灰陶。蓋隆起,飾兩周凸弦紋,附三獸鈕,蓋頂飾橋形鈕。斂口,方形附耳較直,深直腹,中部飾一周凸棱,圓底,蹄足長直,上部飾獸面紋。腹底、足內(nèi)側(cè)施黑彩。

原始瓷豆 戰(zhàn)國 高115厘米 口徑17.2厘米 底徑9.5厘米

1995年浙江省紹興縣福全鎮(zhèn)洪家墩村豬頭山出土,紹興市柯橋區(qū)博物館藏。

圓唇,直口,淺弧壁,短把,喇叭形圈足。把及圈足部飾凹弦紋數(shù)周。內(nèi)外施青黃色薄釉,釉層不均,局部已剝落。

原始瓷獸首盉 戰(zhàn)國晚期 高18.8厘米 底徑112厘米 孔徑約2厘米

2011年江蘇省蘇州市高新區(qū)華山D15M8出土,蘇州市考古研究所藏。

整器圓桶形,上部塑一獸首,耳鼻眼等五官及胡須清晰可見溜肩斜直壁,平底身飾5組凹弦紋,每組2圈,間以水波紋,最后組凹弦紋至壺底飾不規(guī)則的曲折紋,青黃釉已基本脫落殆盡。

原始瓷獸首盉 戰(zhàn)國晚期 高18.8厘米 底徑112厘米 孔徑約2厘米

2011年江蘇省蘇州市高新區(qū)華山D15M8出土,蘇州市考古研究所藏。

整器圓桶形,上部塑一獸首,耳鼻眼等五官及胡須清晰可見溜肩斜直壁,平底身飾5組凹弦紋,每組2圈,間以水波紋,最后組凹弦紋至壺底飾不規(guī)則的曲折紋,青黃釉已基本脫落殆盡。

原始瓷缶 戰(zhàn)國 通高24.2厘米 長徑46.3厘米 短徑36.6厘米 底徑23厘米

2005年浙江省紹興縣陶堰鎮(zhèn)亭山村眠狗山出土,紹興市柯橋區(qū)博物館藏。

斜口外撤,頸部收縮,鼓腹斜收,平底微內(nèi)凹,三蹄形矮足。上腹兩側(cè)對稱置半環(huán)形耳一對,另兩側(cè)對稱貼塑斯蝎一對。蜥蜴嘴銜缶口,前爪緊攀口沿,后爪及尾外伸緊貼上腹,作向缶內(nèi)爬行狀,造型生動(dòng)逼真。口沿、上腹部及蜥蜴全身,戳印“C”形紋或兩組反向“C”形紋構(gòu)成的“S”形紋。內(nèi)外施青黃色釉,釉層較薄。局部變形,口呈橢圓形。

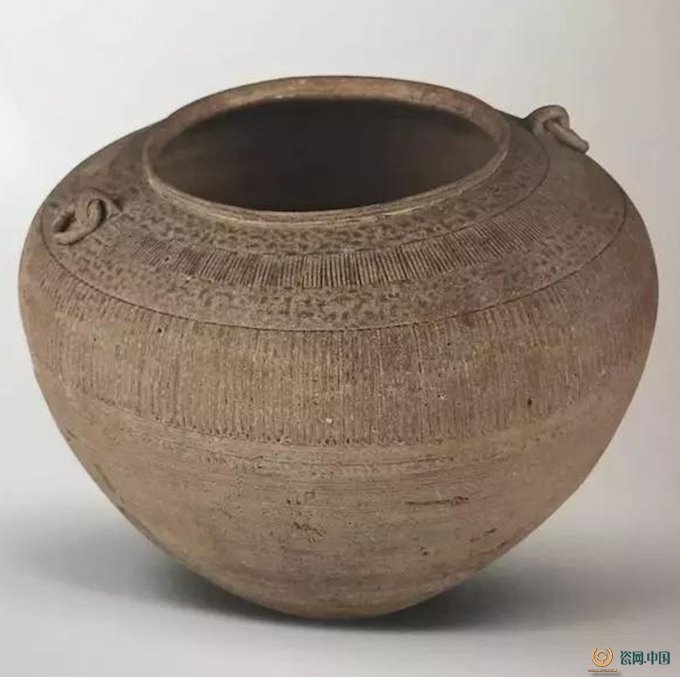

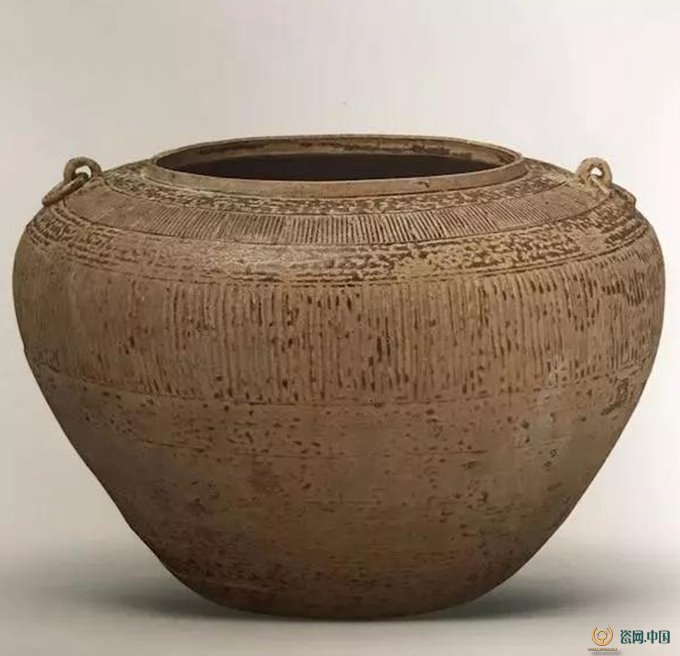

原始瓷(兩件) 春秋 高20厘米 口徑15厘米 腹徑27.4厘米

江蘇省蘇州市葑門葑紅大隊(duì)出土,蘇州博物館藏。

直口,溜肩,鼓腹。平底,肩部飾以兩個(gè)對稱鋪首銜環(huán),整器體型碩大,造型規(guī)整。肩部及上腹部飾以梳齒紋一周。器表施青黃色釉,胎釉結(jié)合良好,釉色勻潤。

原始瓷壺 戰(zhàn)國 高35.5厘米 口徑95厘米 底徑14.3厘米

2002年浙江省紹興縣滴清鎮(zhèn)小步村瓦容山出土,紹興市柯橋區(qū)博物館藏。

蓋已佚。器身為子母口,粗高頸,溜肩,上腹圓鼓,下腹急收,平底微內(nèi)凹。上腹等距安三半環(huán)形耳,頸部飾凹弦紋兩周,肩、中腹和下腹部各飾云雷紋寬帶一組。外施青黃色薄釉,凝結(jié)成聚釉斑點(diǎn),釉面玻光感較好。

彩繪菱形紋陶 戰(zhàn)國 高31厘米 口徑10厘米 底徑13厘米

湖北省江陵縣馬山磚瓦廠M1出土,荊州博物館藏。

泥質(zhì)灰褐陶。有蓋,蓋隆起,邊沿附三獸鈕。敞口,束頸,溜肩,鼓腹附鋪首銜環(huán),園底,高圈足外撇蓋面飾幾何云鳳紋,頸、腹、圈足彩繪菱形紋,肩飾虺龍紋。

原始瓷盤 戰(zhàn)國 高7.9厘米 口徑28.9厘米 底徑225厘米

1995年浙江省紹興縣平水鎮(zhèn)上灶村出土,紹興市柯橋區(qū)博物館藏。

直口,淺弧腹,圈足外撤。口沿至上腹設(shè)附耳。耳面及外壁飾變體云雷紋。胎質(zhì)灰黃。通體施青褐色釉,釉面斑駁。

原始瓷勾鑼 戰(zhàn)國 最大通高40厘米 把長133厘米 銎徑13.9厘米 最小高24.2厘米 銎徑2x79厘米 把長8.5厘米

2000年8月浙江省杭州市余杭區(qū)大陸顧家埠村石馬斗西陜大塘出土,杭州市余杭博物館藏。

一套七件。口沿呈弧形,器身橫截面呈橢圓形,向柄部漸收。柄部橫截面呈長方形,分兩段,向頂部漸收。器柄底部飾云雷紋,器身上兩周云雷紋,下飾一周三角形內(nèi)填云雷紋。施黃色青釉。

原始瓷勾鑼 戰(zhàn)國早中期 殘高30厘米 舞修11.2厘米 舞廣8.4厘米

2007年浙江省德清縣亭子橋窯址出土,德清縣博物館藏。

于部殘。平舞,弧于,合瓦形器身。插柄截面呈長方形,與舞交接處有方臺(tái)。舞部與插柄方臺(tái)上均飾云雷紋,器身近舞部處飾云雷紋與單線三角形,三角紋內(nèi)填云雷紋。灰白色胎。內(nèi)外通體施滿釉,釉色青黃有玻光感。舞部有明顯的支燒痕跡,插柄釉面光感較差,柄尖生燒。

原始瓷镈 戰(zhàn)國 高15.3厘米 口徑13厘米 高160厘米 口徑14.7厘米 高15.3厘米 口徑13厘米

1990年浙江省杭州市半山石塘工農(nóng)磚瓦廠出土,杭州博物館藏。

器身橢圓形,平舞,平于,頂部有半形環(huán)鈕。器身外壁劃印蕉葉紋四組,呈方形分布。镈是春秋戰(zhàn)國時(shí)期較為流行的禮樂器,是大型單個(gè)打擊樂器。宴饗或祭祀時(shí),常同編鐘、編磬配合使用。本為青銅制,演奏時(shí)懸掛進(jìn)行敲擊。原始瓷镈是仿制青銅镈做陪葬用的明器,多出土于江蘇、浙江境內(nèi)戰(zhàn)國時(shí)期高等級墓葬中,常與江南地區(qū)流行的勾鑼、錞于等樂器共同出土,反映了春秋戰(zhàn)國時(shí)期中原禮樂制度與越文化的交融。

原始瓷甬鐘

1990年浙江省杭州市半山石塘工農(nóng)磚瓦廠出土,杭州博物館藏。仿造青銅甬鐘燒制而成,合瓦形狀,甬內(nèi)空,衡有圓孔。甬部上下劃刻兩組蕉葉紋。甬鐘的正面及背面各有枚18個(gè),9個(gè)為組。表面可見施釉痕跡,釉層已脫落。

原始瓷錞于 戰(zhàn)國早期 通高4厘米 盤徑19.6厘米 組高2.8厘米 于徑22.8厘米

浙江省長興縣雉城鎮(zhèn)五峰鼻子山出土,長興縣博物館藏。

頂呈淺盤狀,鼓肩,直簡形深腹,平于。頂上有半環(huán)形鈕,鈕旁有一個(gè)小圓孔。頂與器身刻劃“S形紋和“C”形紋。內(nèi)外均施黃綠色釉,釉面潤澤。灰白色胎。

原始瓷鉦 戰(zhàn)國早期 通高18厘米 舞修9厘米 舞廣9厘米 銑間12厘米 柄長7.2厘米

浙江省長興縣雉城鎮(zhèn)五峰鼻子山出土,長興縣博物館藏。

缸體大部殘。器身呈合瓦形。平舞,平于,圓柄,柄端為圓環(huán)。舞部以弧線四分,內(nèi)飾戳印的“C”形紋。

鉦部在近舞處飾兩周凹弦紋,內(nèi)有戳印的“C"”形紋,弦紋以上刻劃雙線三角紋,三角紋內(nèi)飾零星的“C”形紋灰白色胎,內(nèi)外均施釉,釉青黃色。

原始瓷鼓座戰(zhàn)國早中期通高32厘米 底徑51厘米

原始瓷鼓座戰(zhàn)國早中期通高32厘米 底徑51厘米2009年浙江省德清縣彎頭山密址出土,浙江省文物考古研究所藏。

座身呈大型圈足狀,弧頂,周邊折直,中空,底部開敞,頂部中心有長管狀插孔,座身四周有等距離分布的4個(gè)大型鋪首銜環(huán),每個(gè)鋪首的右下側(cè)有一個(gè)圓形鏤孔。灰白色胎,胎壁厚達(dá)2厘米左右。外壁通體施釉,釉層均勻明亮。插管和座身近底部拍印云雷紋,弧頂以四道粗凸弦紋分隔成內(nèi)外五層區(qū)域,座身滿飾蟠螭紋,頗具浮雕感。

原始瓷罐 戰(zhàn)國中期 高29.6厘米 口徑17.6厘米 底徑19.4厘米 腹徑40厘米

2012年浙江省紹興市柯橋區(qū)平水鎮(zhèn)蔡家四小家山戰(zhàn)國墓出土,浙江省文物考古研究所藏。

直口,方唇,廣肩,鼓腹,平底微內(nèi)凹。輪制成型。肩部附四個(gè)對稱分布的鋪首銜環(huán)耳。器表素面無紋燒成溫度高,胎呈灰白色。施青黃色釉,局部無釉處呈紫褐色,可能是人工施加的陶衣。肩部胎釉結(jié)合好,有點(diǎn)狀凝釉,局部有流釉現(xiàn)象,腹部胎釉結(jié)合差,局部嚴(yán)重剝落。

原始瓷罐 戰(zhàn)國 高18.6厘米 口徑15.8厘米 底徑13.6厘米 腹徑27.6厘米

征集而來,德清縣博物館藏。

直口,方唇,鼓肩,上腹圓鼓,下腹斜收,平底。肩部對稱置半環(huán)形耳各一,耳內(nèi)銜環(huán)。灰白色胎,施青綠色釉。肩部和上腹部各裝飾寬度不一的直條紋一圈。

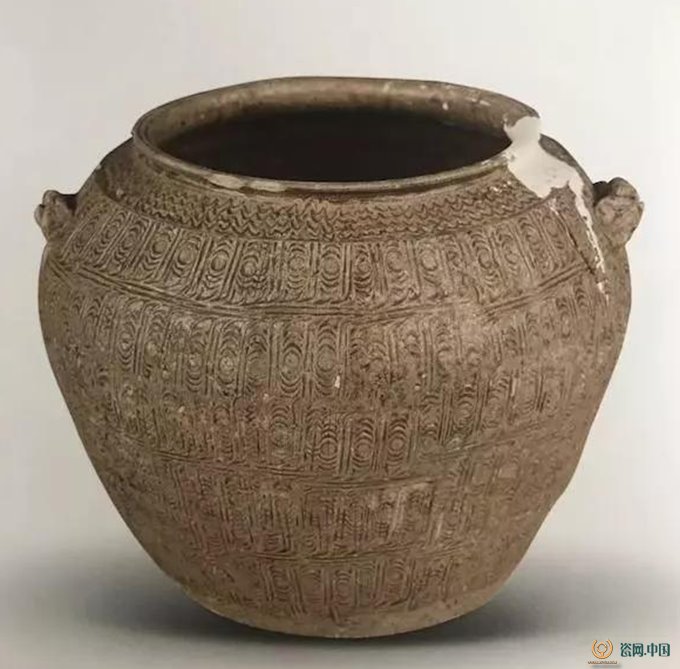

原始瓷雙系水浪旋渦紋罐 戰(zhàn)國 高15.3厘米 口徑12.4厘米 腹徑18.7厘米

江蘇省蘇州市婁葑公社團(tuán)結(jié)大隊(duì)天寶墩出土,蘇州博物館藏。

直口微侈,斜肩,鼓腹?jié)u收,平底。肩部設(shè)置對稱雙系。頸部飾以水浪紋一周,器身飾以旋渦紋,系飾以織帶紋。器表施青黃色釉,胎釉結(jié)合良好,釉色勻潤。

原始瓷鏤孔長頸瓶 戰(zhàn)國早中期 高46.4厘米 口徑11.2厘米 底徑19.2厘米

2007年浙江省德清縣武康亭子橋密址出土,德清縣博物館藏。

直口微敵,口沿下有一圈較厚,外觀似盤口狀,細(xì)長頸,溜肩,上腹圓鼓,下腹斜收,平底。肩部與上腹部有兩圈上下交又分布的狹長三角形鏤孔。長頸近口沿處一側(cè)有一葉脈紋,頸的下部以及兩圈鏤孔之間和上下側(cè)飾有凸弦紋。青灰色胎,器表通體施釉,釉層較薄,釉色青録。

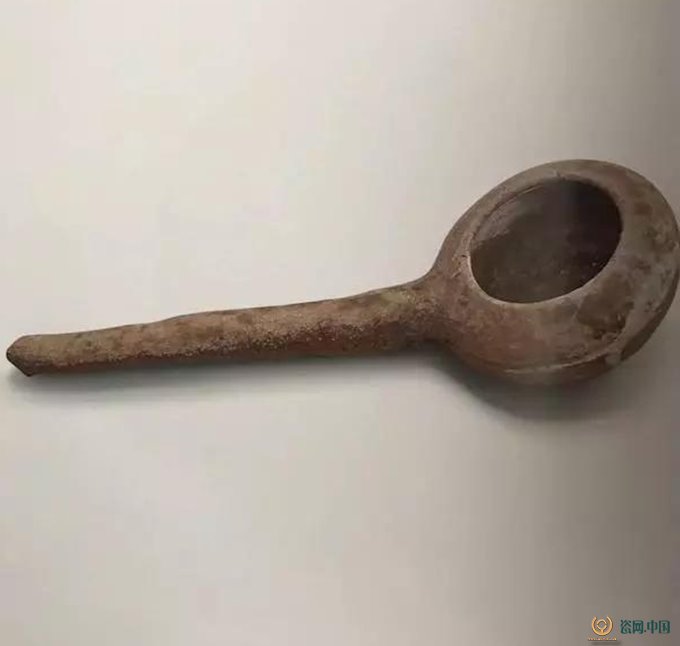

原始瓷勺 戰(zhàn)國 長21厘米 寬7.8厘米 厚3厘米

江蘇省蘇州市橫山一號戰(zhàn)國墓出土,蘇州博物館藏。長柄,一端為圓形凹槽,呈勺狀,一端出尖。