國家博物館展出的“國色初光——甘肅彩陶藝術”展覽展出有約200件/套史前彩陶,僅從穿(紋)著(飾)上看它們是各有各的風采。

筆畫與色調的奏鳴藏在甘肅彩陶紋飾里的奧秘

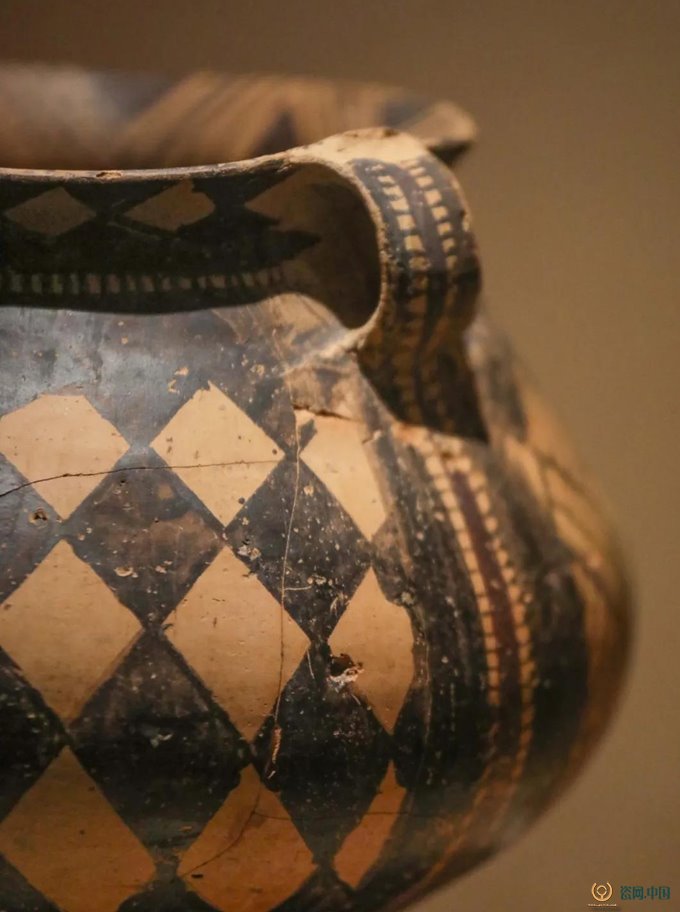

【走近菱格紋 | 很具變化的紋飾】

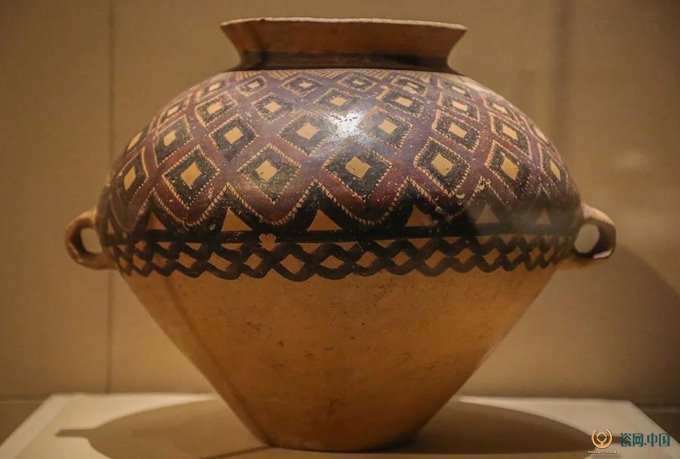

菱格紋是半山、馬廠類型最具變化的紋飾,由相互連續(xù)排列的菱格組成,可能脫胎于網格紋,是它的一種變體。

菱格紋從形態(tài)上看,大體可以分為純色菱格紋和邊框菱格兩種;從排列上方式上看,有單層、多層排列等形式。其中多層上下交錯排列的方式因其像棋盤一樣齊整、有序、對比鮮明,具有極強的裝飾效果。尤其是純色黑彩菱格與橙黃色陶胎,對比十分強烈。

半山類型早期菱格紋較大,多為主體紋飾;晚期菱格變小,內填網格紋或涂黑,逐漸變?yōu)檩o助紋飾。

馬廠類型時,菱格紋轉變?yōu)樗拇髨A圈紋內的裝飾圖案。

【一半一半 | 純色菱格+席紋】

編織菱格紋圈足罐

馬家窯文化半山類型(約公元前2700年——前2300年) 高17厘米,口徑14厘米,腹徑20厘米,底徑12.5厘米,2009年甘肅省永登縣水磨溝,征集,蘭州市博物館藏。

彩陶罐一邊是編織席紋,一邊是菱格紋。這種將幾種紋飾按區(qū)域并列展示的風格在馬家窯類型的葫蘆網格紋壺上就已出現,只是到了半山類型,不同紋飾間的界限變得更加鮮明了。

四大圓圈菱格紋甕

馬家窯文化馬廠類型(約公元前2300年——前2000年) 高48厘米,口徑15厘米,腹徑42.5厘米,底徑12.8 厘米,征集,甘肅省博物館藏。

【文化的融合 | 邊框菱格+鋸齒】

鋸齒菱格紋罐

馬家窯文化半山類型(約公元前2700年——前2300年) 高34厘米,口徑20厘米,腹徑44.5厘米,底徑13厘米,1986年甘肅省榆中縣湖灘村,征集,榆中縣博物館藏。

菱格與鋸齒的組合受到了中亞地區(qū)彩陶文化構圖的一定影響,同時也具有甘肅彩陶本地的特征,是東西方文化結合的產物。

【6666 | 邊框菱格+圓點+漩渦】

菱格圓點紋壺

馬家窯文化半山類型(約公元前2700年——前2300年) 高38厘米,口徑12 厘米,腹徑44厘米,底徑12厘米,1988年甘肅省榆中縣新營鄉(xiāng),征集,榆中縣博物館藏。

漩渦紋中心擴展出來的圓圈中填充的菱格、圓點等紋飾,一部分還包含在漩流中,形成一個斑斕的6字形狀,這是半山類型彩陶的一種典型構圖。

【變化 | 邊框菱形+鋸齒】

菱形網格紋罐

馬家窯文化半山類型(約公元前2700年——前2300年)高45.3厘米,口徑12.8厘米,腹徑46.5厘米,底徑11.8厘米 1976年甘肅省會寧縣牛門洞出土,定西市博物館藏。

這只彩陶罐,除了紋飾,值得一提的是,馬家窯時代的很多陶器都是大鼓腹、小平底的罐或甕,用以儲存糧食或水。這種造型并不穩(wěn)定,人們推測它們平時可能是放置在與陶器底部同樣形狀的淺坑中的,這種放置方式比放在平地上的直筒型平底陶器還要安穩(wěn)。