華雨農,是南宋修內司官窯、明代處州龍泉官窯窯址發(fā)現者。撰寫發(fā)表了《南宋修內司官窯初論》《南宋官窯之我見》《傳世哥窯疏正》等論文,出版了《發(fā)現:大明處州龍泉官窯》一書(與人合作)。在浙江圖書館、浙江藝術職業(yè)學院主講南宋官窯青瓷鑒賞。

“我最早接觸古物是十幾歲的時候,”華雨農回憶道,“當時平整土地,從地里面挖出一些石犁,后來才知道那是新石器時代的。”

20世紀80年代,華雨農在浙江麗水入伍當兵,當時他的一位戰(zhàn)友的女朋友是龍泉瓷器廠的,近水樓臺先得月,華雨農經常隨戰(zhàn)友去瓷器廠,從中了解到了一些瓷器知識。后來調到杭州,由于當時單位緊鄰中河,在中河改造時,從地里面挖出來許多古錢幣、殘瓷片等古器物。“那時的人,都喜歡在那里撿錢幣,對于那些散落一地的殘瓷斷片覺得沒有價值,很少有人去撿。”業(yè)余閑暇時,他也經常去逛當時杭州岳王路郵票市場附近的舊貨市場,從中了解一些古陶瓷器物的情況。他說,雖然那時已經接觸到了一些古陶瓷,但總感覺像隔了層紗,對于古陶瓷的精髓,了解依然非常膚淺。

南宋建窯曜斑烏金釉茶碗(杭州建蘭中學工地采集)

真正觸動華雨農潛心研究古陶瓷的是一堆古瓷片。華雨農說:“當時一塊塊熠熠生輝的古瓷片就在我的眼前,卻不知道它們的時代、窯口以及有多么珍貴。我看到別人花100多元人民幣買進一塊一節(jié)手指那么大的南宋官窯瓷片時,我的內心深處觸動了一下,那是我當時2個月的工資啊!于是我對瓷器有了珍貴的感覺,也是我第一次對南宋官窯有了印象。”

華雨農說,那個時候要找到一本有關收藏的書,比登天還難。他好不容易找到了輕工業(yè)部陶瓷工業(yè)科學研究所編著的《中國的瓷器》一書,通過對此書的學習領悟,慢慢地走進了這個非常神秘的瓷器天地。

揭開南宋修內司官窯沉沒千年的面紗

“每一個在杭州生活的愛瓷者,都是南宋官窯的鐘情者和追尋者。擁有一件南宋官窯完整器是每一個鐘情者和追尋者的夢想,那是可望不可即的事情呀,哪怕得到一塊稍大的官窯殘片,也要有很好的運氣才行。”華雨農意味深長地告訴記者。

南宋龍泉窯荷花碗

據華雨農介紹,北宋“靖康之難”后,高宗趙構南渡,定都臨安(今杭州),史稱南宋。南宋王朝為了滿足宮廷飲食、祭祀和陳設等需要,“襲故京遺制”,在臨安設官窯,專門生產宮廷用瓷,通常稱南宋官窯。據南宋末顧文薦《負暄雜錄》和葉寘《坦齋筆衡》記載,南宋官窯共有兩處,先“置窯于修內司,名內窯”,“后郊壇下別立新窯”。由于郊壇下官窯在20世紀30年代已被發(fā)現,而修內司官窯窯址一直無法找到,其存在與否在考古界一直聚訟不休、爭論不止。

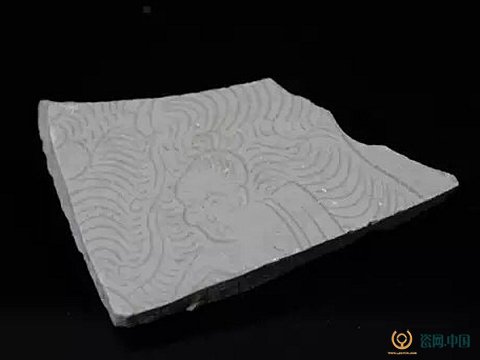

五代末北宋初越窯線刻人物殘片

1996年初春,華雨農與朋友陳方曉一起來到鳳凰山和萬松嶺之間一個人跡罕至的小山坳,在一片荒蕪的雜草掩蔽下有一條暗暗的小溪溝,時窄時寬,時深時淺。奇跡出現了。他們在溝中發(fā)現了不少瓷器碎片和支釘、匣體等制瓷工具,還找到了不少紫金土。從瓷片特征、燒窯工具、地理位置等方面分析,這是一處非同一般的窯址。“除了研究分析實物外,我們還查閱了大量的歷史文獻與國內外學術論著,請教了北京、上海等地的專家學者,撰寫了《南宋修內司官窯初論》一文。文章在1997年1月12日《中國文物報》上一經發(fā)表,在海內外陶瓷考古學術界引起了極大的反響。”華雨農對當時的場景記憶猶新。

中華民族的文化是燦爛而悠久的,南宋修內司官窯遺址的發(fā)現更證明了這一點。隨著這一沉睡千年的窯址的發(fā)現,終于揭開了南宋修內司官窯神秘的面紗。

華雨農說,其實杭州乃至全國的許多宋史研究專家多年來一直在呼吁要好好保護南宋皇城。甚至還有專家建議在杭州建立宋都公園,包括皇城遺址、八卦田、官窯遺址、太廟遺址、三省六部等范圍。但遺憾的是,這么好的文化遺址并沒有得到足夠的重視,如杭州卷煙廠,在1997年春夏之交,該廠大規(guī)模擴建廠房,在挖掘地基時,發(fā)現了數以噸計的南宋官窯瓷片堆積坑。為了不影響工程進度,該廠將這些瓷片快速清理干凈。據知情者反映,瓷片之多,釉色之美,質量之高,令人不可想象,后來全部流入了民間古玩市場。

南宋墨彩官窯殘片(杭州卷煙廠工地采集)

“這些豐富的物證,本可以破解南宋官窯的許多謎團,”華雨農遺憾地說道,“我也從他人手中高價購得一塊墨彩官窯瓷片,這是南宋官窯中從未發(fā)現過的工藝,有極高的研究價值。

周密(1232—1298年)著有《武林舊事》一書,對汝窯有所記載。北宋時,已有“汝窯為魁”的說法了,宋室南渡后,南宋官窯尚未置立,皇室千方百計尋找汝窯。在杭州舊城改造時,在建筑工地上經常出現一些汝窯瓷片,有很多人去揀瓷片。

北宋汝窯梅瓶殘片(南宋皇城東宮遺址采集)

關于收藏汝窯,華雨農說,當時他自己還撿了個大漏。有一天晚上,他到一位揀瓷片者家中,看了一大堆瓷片后,發(fā)現一塊汝窯片夾雜其中。他當時想,那位老兄肯定不認識汝窯,要知道汝窯片當時在古玩市場十分稀少,且價格奇貴,要是他識貨肯定不會放在一大堆普通瓷片當中。于是,為了少花錢,華雨農不露聲色,先挑選了一堆普通瓷片,問了價格,還好價后說,要再添一二塊,就隨手將汝窯片放了進去,貨主二話沒說就同意了。華雨農心中一陣暗喜,付了錢便匆匆離去。“后來貨主知道了,十分后悔,還說我狡猾呢!”華雨農感慨地說。

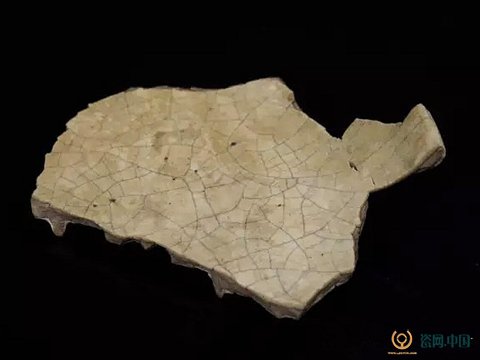

南宋哥窯殘片(杭州北落馬營工地采集)

“關于哥窯燒于何時何地,考古學術界歷來眾說紛紜,莫衷一是,一直沒有找到明確答案。”華雨農告訴記者,他與陳方曉先生發(fā)現南宋修內司官窯后,在《中國文物報》上發(fā)表了《南宋修內司官窯初論》一文,但遺憾的是,因版面原因被編輯刪去了“關于‘傳世哥窯’的最新認識”一節(jié),文中有這樣的認知:在南宋修內司官窯窯址上采集的瓷片中,已發(fā)現不少瓷片開金絲鐵線,與宮中部分“傳世哥窯”器極為相似。他們認為,一部分“傳世哥窯”器可以初步認定出自南宋修內司官窯。

經過長期研究,日復一日對瓷片標本進行反復對比,同時從器型、燒制工藝等多方面研究后,華雨農對“傳世哥窯”有了新的認識和發(fā)現:收藏在北京故宮博物院、中國臺灣“故宮博物院”和世界各地的“傳世哥窯”器大部分屬于南宋時代,并且是南宋官窯的一部分作品。他撰寫的《“傳世哥窯”疏正》一文,已編入杭州古都文化研究會2004年9月編印的《杭州古都文化研究論文匯編》之中。

說到收藏,華雨農坦言:“有人說:古玩是成人的玩具。難道僅僅是成人的玩具嗎?收藏家花的是自己的錢,守望的卻是全世界各個民族的文化遺產。”他認為,收藏是一種休閑方式,是對遠古歷史的親密接觸,是對傳統(tǒng)文化的心靈感悟,是對古代藝人的時空對話。收藏也是一種玩的過程,是文化藝術研究的過程,是豐富生活的過程,是為文物藝術品尋找最好歸宿的過程。