十年前,一次偶然的機會遇到一幅遼代絹絲畫。受收藏閱歷所限,當時本著試試看的心態將此畫收藏下來。隨著時間的推移,經過近些年的潛心研究,筆者以為這幅畫從材質、內容、風格均與遼代絹絲畫更為接近。

一、對畫面反映內容的考古學探討:

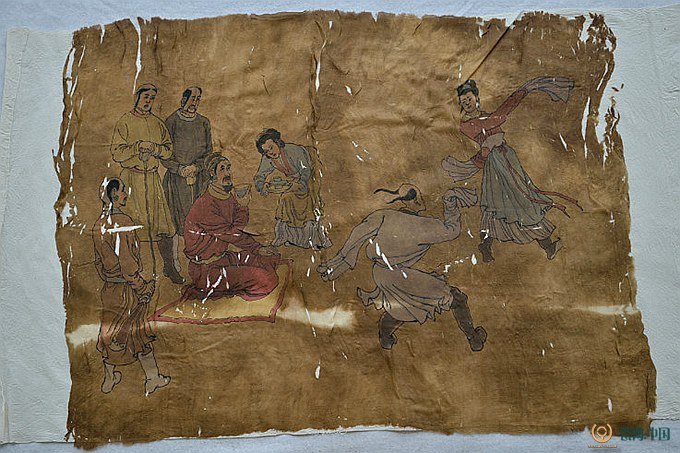

遼代絹畫“契丹貴族看舞圖”,長1.米左右,寬0.85米左右。

此畫如照片所見:毛邊,深棕色,色澤深淺不均,畫面有不同程度的撕裂紋。

涿州沙上飲盤桓,看舞春風小契丹。塞雨巧崔燕淚落,蒙蒙吹濕漢衣冠---北宋王安石,此畫正符合前兩句詩意。王安石作為北宋漢官代表大宋,曾出使過遼國一次,第二次因為家母病重沒有出使成功。

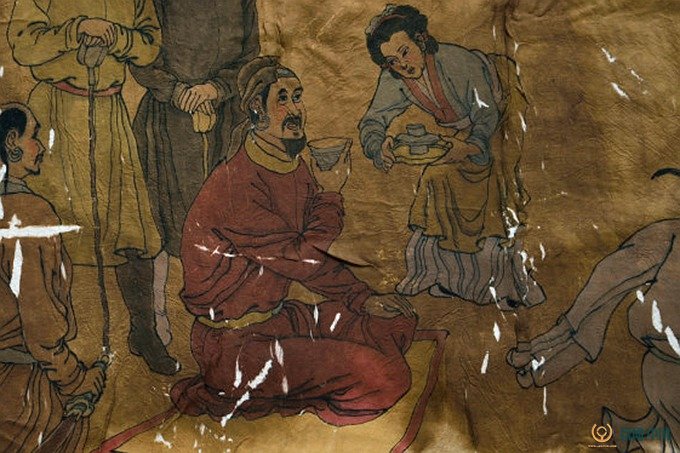

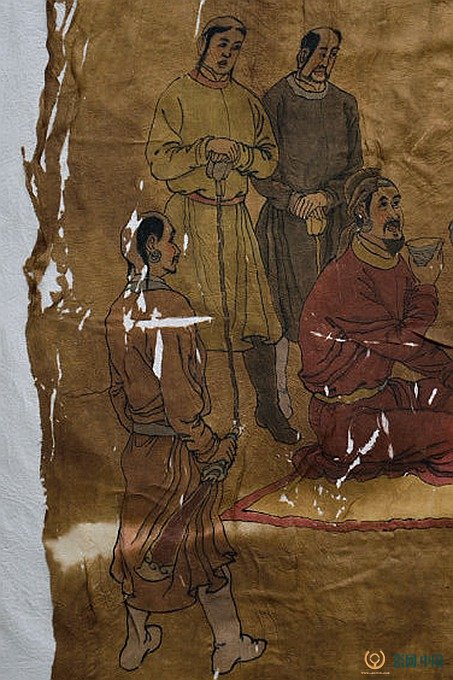

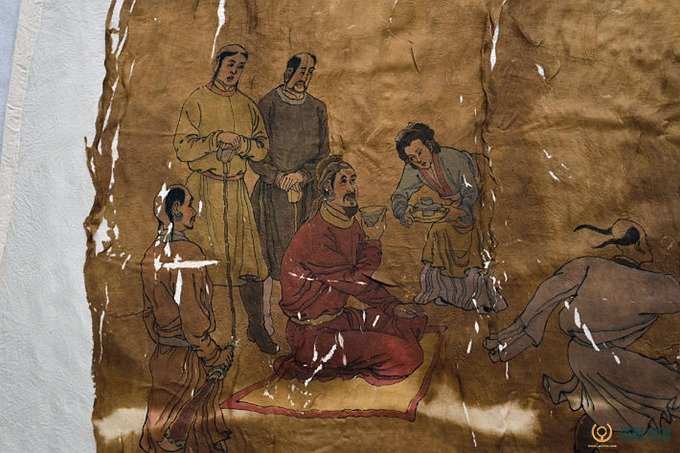

畫主人為契丹男子,留短胡須,帶耳環,粗眉高鼻,頭戴大漢官帽,著漢服,身著鮮紅長衫,腰系黃色帶,坐在沙灘塌墊上,手拿宋瓷酒杯飲酒,面帶微笑,神態慈祥,雙目前視,表情專注看倆契丹舞者。從漢服飾和酒杯看,符合當朝形象。

《遼史、百官志》記載:皇帝與南班漢官用漢服,太后與北班契丹臣僚用國服。畫中著漢服契丹男子,是否可是契丹哪位皇帝也?或者是契丹化的漢官。

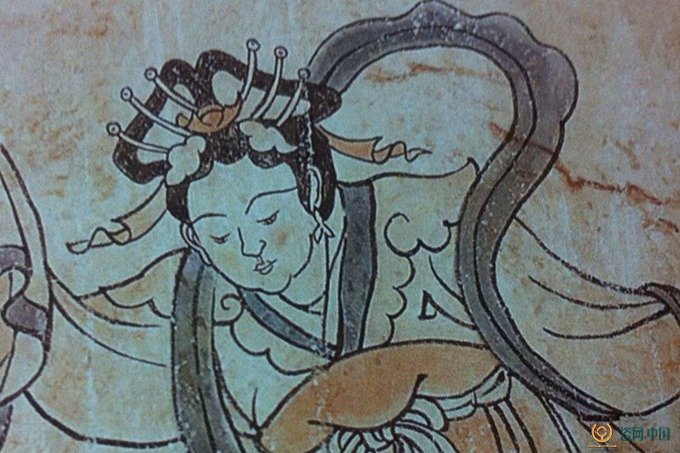

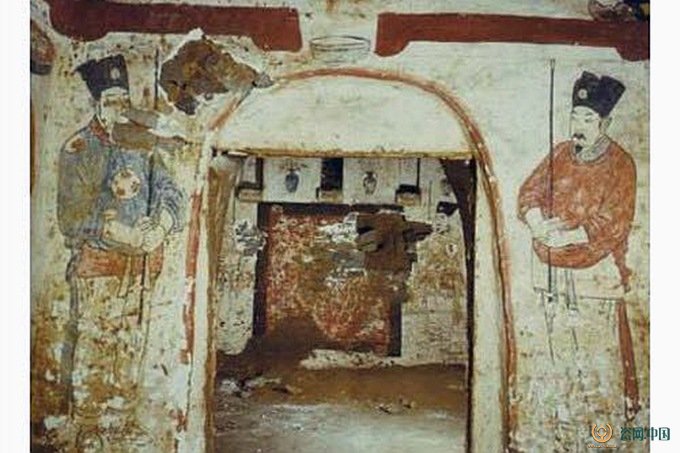

內蒙庫倫六號遼墓墓門上的第一拿琵芭樂女

契丹侍女頭上發飾有云型花紐,扎紅色發帶,帶垂于耳后系發,耳無飾,修眉細目,隆鼻小口,體形顯瘦,面型橢圓,下顎變尖,但面型依然豐滿,與內蒙庫倫六號遼墓墓門上的第一拿琵芭樂女,畫法上有相似之處。身著交領窄紅邊寬袖長裙,著褐色裙,露足邊(未露足),露內裙,內裙下擺寬大。這在遼代壁畫中很少見,為研究契丹女人服飾提供了新的內容。長弓身向前向官員雙手送敬黃色托盤,上有一白釉宋盞,身姿動作完全符合宮廷禮儀;侍女面部表情、眼神,卻諾、卑微、小心謹慎,表現出恭敬之態。侍女服飾、禮儀、表情完全符合遼代宮廷侍女形象,黃色托盤遼代壁畫所常見,托盞畫法完全符合宋盞畫法。如此宮廷禮儀, 畫中著漢服契丹男子,可否是契丹哪位皇帝也?

倆男侍從為典型契丹男性髡發:額前留短齊發,鬢角處下垂一發辮,腦后亦蓄發;身著圓領緊袖長袍,腰系絲帶,一個服裝為淡黃色的,足登黑色長靴;一個為青衣,足登白色長靴;手持瓜棱骨朵,呈扣手狀。服飾、兵器、瓜棱骨朵 符合遼代特征。

帶刀武士頭部典型契丹男士髡發, 禿額,只留兩側短發一縷,垂于鬢下;身著褐色圓領窄袖長袍,系青色帶,足登白靴;手握一長刀,刀鞘勾云紋飾——與阜蒙縣關山出土的蕭何家族墓壁畫帶刀武者、內蒙古敖漢旗羊山3號墓壁畫門吏,同樣刀鞘勾云紋飾;服飾符合遼代武士特征。

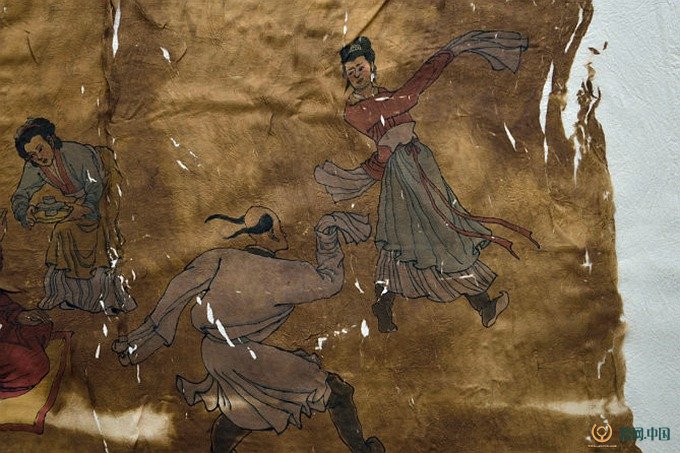

女舞者發梳成高髻,并從鬢角下垂一綹彎發,面部傳情細微;身著交領長袖裙,露內裙,內裙下擺寬大;系紅色絲帶,上身鮮紅色,下身青色間淡青色套裙,足登黑色長靴;體形顯瘦,面型橢圓,下顎變尖,但面型依然豐滿,舞者笑容可掬,舞姿婀娜自然;符合遼代女子服飾特征。

男舞者典型契丹男子發式,禿額,只留兩側短發一縷,垂于鬢下;身著圓領長袖長袍,足登黑色長靴;舞姿婀娜,畫法嫻熟;符合遼代男子服飾特征。

畫中的白的部位

坐墊上,以及前后白色部位為,因早期折疊,而形成的絹絲氧化較弱部位,由此可見,此絹應該為白色。

二、艱苦的求證實踐:

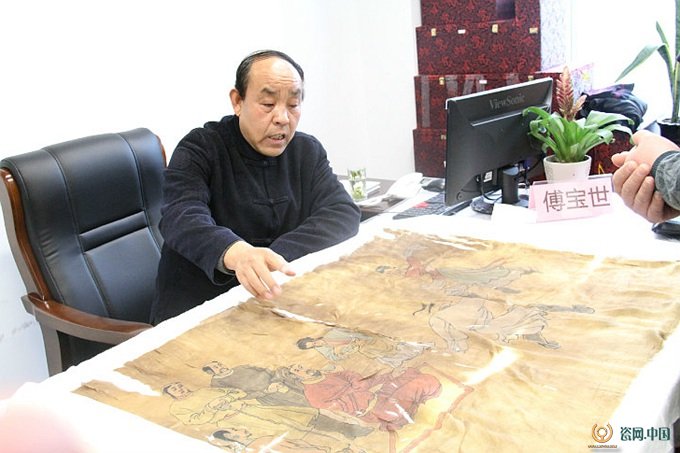

請教于傅寶世(史樹青的學生)老師

2014年1月11日上午,向傅寶世(史樹青的學生)老師請教我的絹絲畫,于上海淳道。淳道攝影師拍攝。

傅老師看完后很激動,他的意見偏向于宋遼真品。

請教故宮博物院單國強老師

2014年4月17日上午,請教故宮博物院單國強老師,于其北京私宅。單老師主要研究中原文化,他指導我去找北方遼金史的考古學家和專家探討,從服飾和絹絲上去探討,我國北方的少數民族文化。

內蒙古敖漢博物館,實物畫拜訪館長田彥國老師

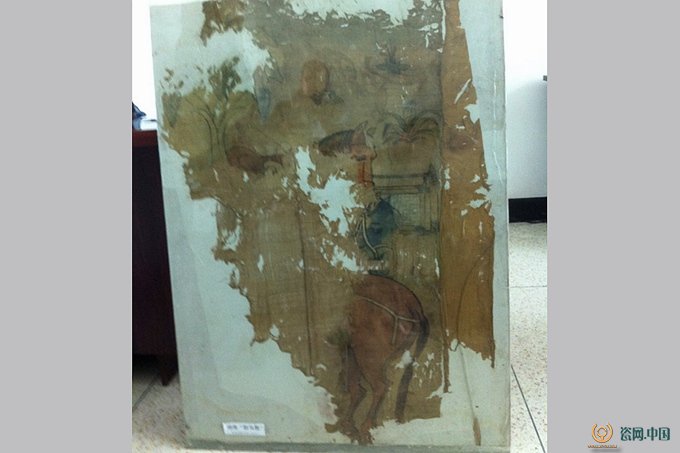

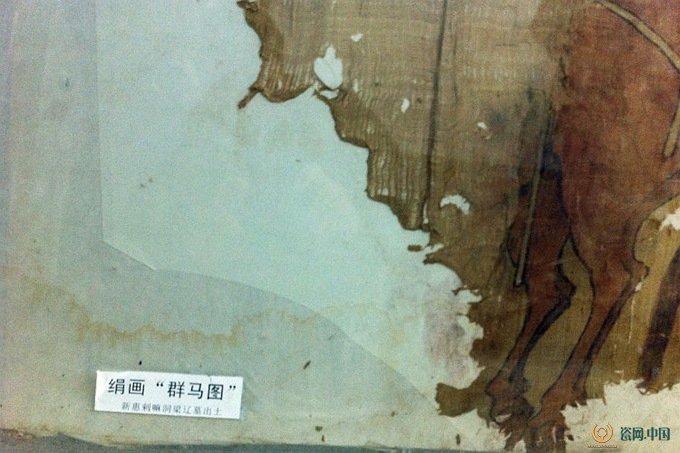

2014年4月30日上午,第二次來到內蒙古敖漢博物館,實物畫拜訪館長田彥國老師,他肯定了此畫為遼代真品。敖漢博物館現館藏2004年搶救性發掘的遼代絹絲畫《群馬圖》。

內蒙古敖漢旗“龍源博物館”,拜見了劉井軍館長

2014年9月3日驅車到內蒙古敖漢旗“龍源博物館”,拜見了劉井軍館長。劉館長說,絹絲是遼代的,確定無疑。但在畫法和用彩上還有待于探討。

再赴內蒙古敖漢博物館:

2014年10月23日上午,我與阜新博物館胡建館長一起來到內蒙古敖漢博物館,再次拜見了田彥國館長及同事。就其館藏文物遼代“群馬圖”與我收藏的遼代絹絲畫進行針對性,比較性鑒別。從絹絲的材質和繪畫技法及特點上看,大家一致認為:兩件繪畫屬于同一時期作品。

田館長講:“群馬圖”是他們在墓室內撿到畫的殘片,一塊一塊斌湊出來的,有的都已經形成團狀,后舒展開的。

向田館長、胡館長和親自參與搶救性發掘“群馬圖”的館內工作人員請教、學習、探討,兩幅繪畫的:年代、材質、繪畫技法、天然顏料及配方、服飾、器物等方面的考古學知識。

向館內專門研究遼代繪畫,修復、復制遼代繪畫的工作人員學習、請教。他說:我們也不是大家,是最基層研究、修復并復制遼代壁畫和版畫的,我們是一線工作者,這幅畫是絕對沒有問題的。

親自上門請教原敖漢博物館館長邵國田老師和信函請教臺北故宮博物院對遼代壁畫有特殊專長研究的鄭淑芳女士。

2015年4月10日上午10時許,在赤峰王府花園小區,拜見了原敖漢博物館館長邵國田老師。邵老師肯定了繪畫所用的絹是遼代的,他指導我;要找出畫中墓主人冒飾中央猶是帽正的,已知遼代壁畫依據。

通過阜新市博物館胡健館長,信函請教了臺北故宮博物院鄭淑芳女士,她也指導我;要找出畫的中墓主人冒飾中央猶是帽正的,已知遼代壁畫依據。

通過查閱資料,在宣化張世卿一號遼墓出土的壁畫中,找到了遼代官員和門吏的冒飾中有類似帽正的飾物的出現。

宣化張世卿一號遼墓出土的壁畫

三、本人對此畫的幾點看法:

本人是遼金史愛好者,喜歡從事遼金民俗、風土文化、服飾方面研究、探討。

1.從服飾和動作、舞姿等方面看,符合宋遼特征。

2.從畫面上所出現的幾件器物——酒杯、黃色托盤、白釉宋盞、腰刀、瓜棱骨朵,符合宋遼型致和畫法。

3.從絹絲上看:此絹應為自然氧化所致,并已達到此碳化程度;坐墊上,以及前后白色部位為,因為早期折疊,而形成的絹絲氧化較弱部位,由此可見,此絹應該為白色。

4.從顏料上看,此畫作以紅、黑、黃、青、灰、白色為主色調。從現狀看,畫作盡管絹絲毛邊、撕裂,但是顏色鮮艷如初,這是早年天然顏料所致,主要成分來源于自然。如將不同顏色的土、石碾成細粉,把鮮花野果搗成漿液。利用朱砂、牛黃、海鰾蛸等等。同時,遼人還研制出了一種膠狀粘合添加劑。就是選用一些獸類骨皮、松樹油、榆樹皮、鯰魚鰾等熬成膠狀液體,再與顏料放到一塊攪拌均勻。這樣一來,不僅畫中顏色鮮亮逼真,而且永不退色。顏料、熬成的膠狀液體配比的方法與濃度,當今科技尚未探究明了。

5.從侍女和舞女的畫法上看:具有五代仕女的特征:在繼承唐代的基礎上又有所改革,在人物造型上,體形逐漸由胖變瘦,臉型有圓形逐漸變成橢圓形,下顎開始變尖,符合宋遼早期延續五代畫風的特點。

6.此畫無款,宋以前無款,在絹上作畫的技藝,當時只有職業的畫師和畫匠所掌握,并壟斷整個畫壇一千多年;畫師只是藝人,宋遼時期講究個人崇拜,以帝王為九五至尊,畫師豈敢落款。興宗曾為大宋皇帝做過畫,并送與大宋皇帝。

7.從繪畫技法上看:傳統的絹畫采用這種厚色的創作繪畫技法,隨著山水畫的興起和西洋畫法的傳入,已經迅速消失并失傳,現代人在光滑柔軟的絹上創作卻已無法達到古代的效果。

8.此畫布局合理,人物緊湊,畫工嫻熟流暢;具備遼畫寫實性比較強的特點,表現了遼代時期契丹人的貴族生活,人物動作、面部神態表達的栩栩如生。如果是后人臆造,此畫師一定是宋遼史方面專家,他有如此淵博的知識和繪畫技術何必要作假。

9.此畫對研究遼代繪畫藝術,絹織文化;對破解古代絹畫失傳的古畫技;對失傳的傳統手工藝進行研究恢復;搶救民間文化遺產,搶救傳統手工藝;有著極其重要的價值。

(本文作者:牟學新/阜新市畜牧獸醫局)