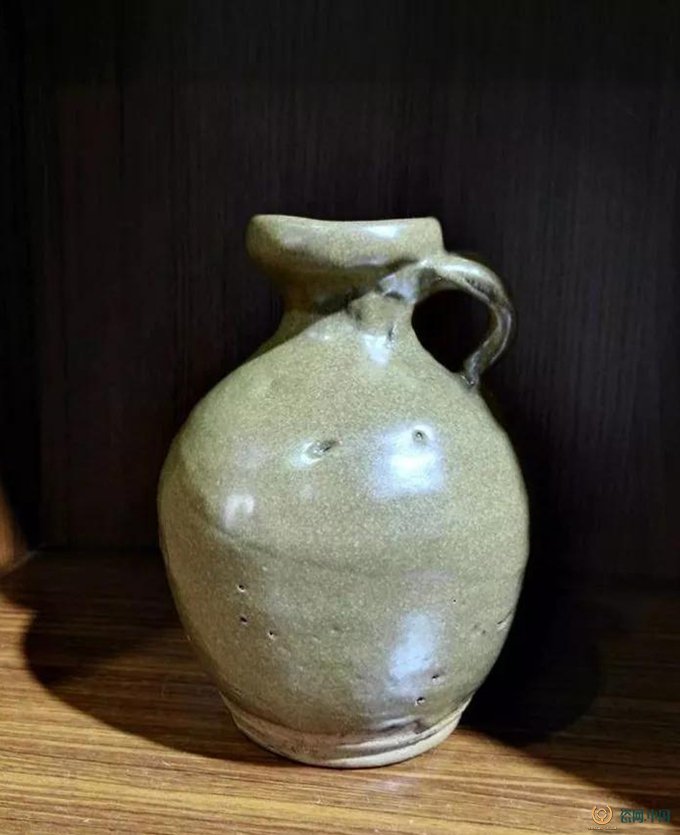

清代安口窯窯變四系牛頭罐

隴上窯,又名安口窯,位于平涼市華亭縣安口鎮,遺址范圍位于楊家溝。據《安口陶瓷史》及其他研究資料載,安口窯的制陶歷史追溯最早至西周,制瓷有據可考為宋、金、元。另據有關考證,安口窯陶瓷燒造業興起于唐代,宋元時以燒制黑瓷和青瓷為主,技術成熟。明代生產規模發展壯大,燒制的青釉瓷比較有名,有“隴上窯”之美名,所燒瓷器部分進入朝廷御供。明末清初,由于受戰亂影響日趨衰落,安口窯發展2000多年,時至今日停火封窯,這大體就是安口窯的發展簡史了。

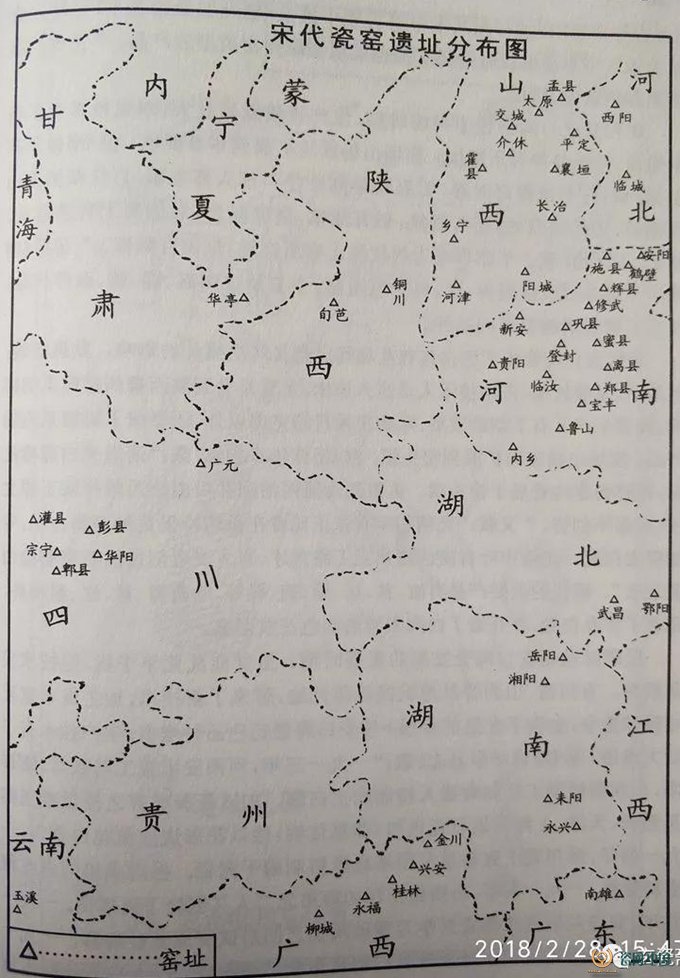

宋代瓷窯遺址分布圖

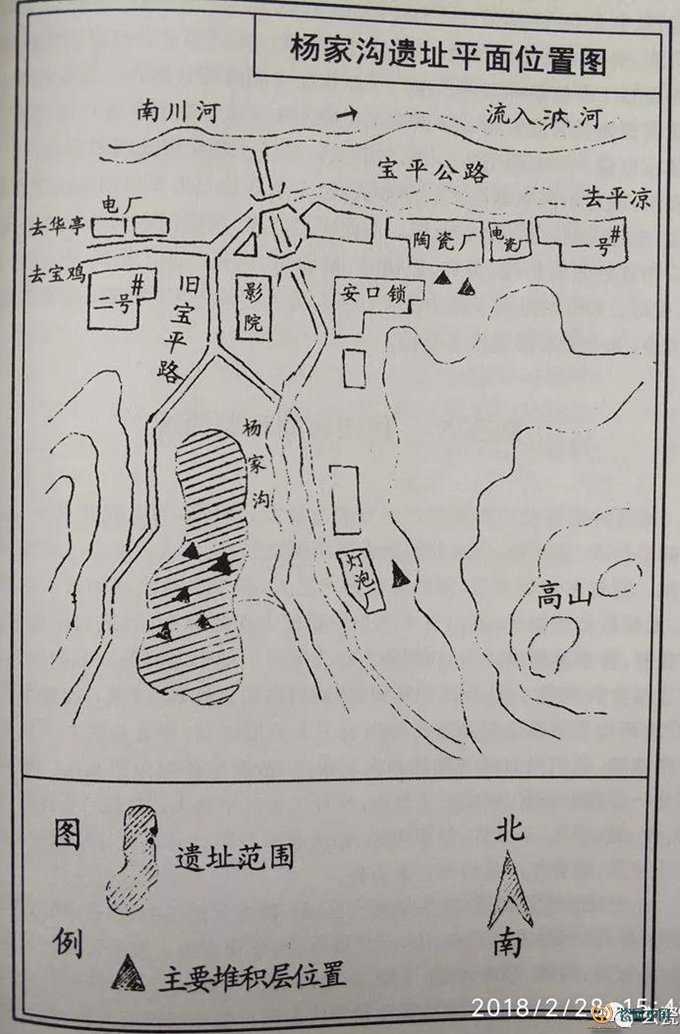

安口窯楊家溝遺址圖

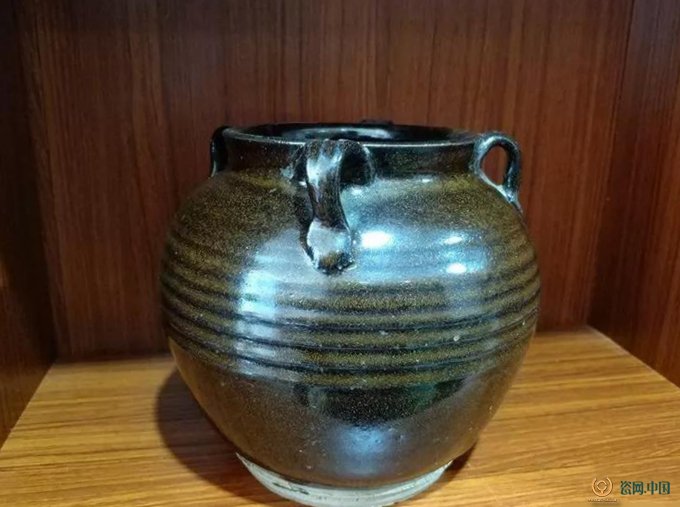

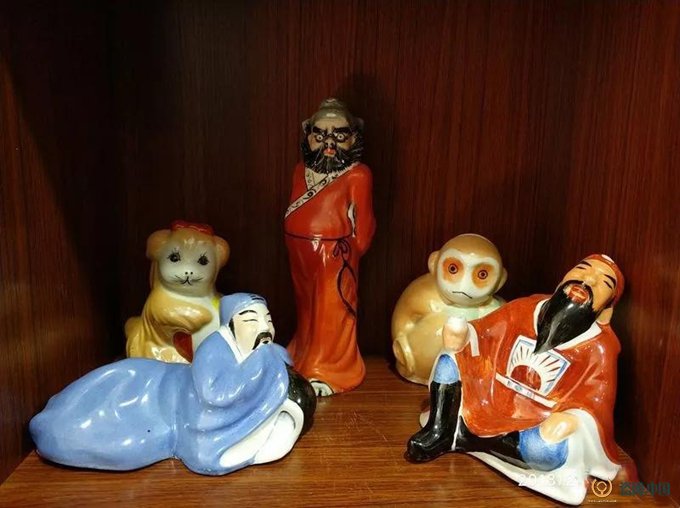

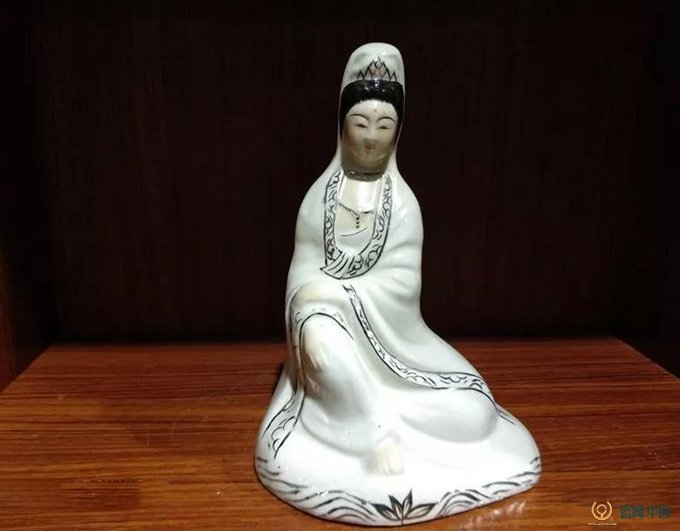

安口窯歷代以民用陶瓷為主,黑釉瓷居首,也兼燒白瓷、彩瓷、青花瓷等。其產品具有實用性強,粗笨,耐用的特點。早期制陶主要有灰陶罐,陶鬲,陶鼎等。唐起制瓷,宋、金、元主要以青釉,黑釉,瓷器居多,也有黑釉剔花,黑釉鐵銹花、茶葉末,虎皮釉等釉色的產品,明清時期以黑釉為主,白釉褐彩,青花,霽藍釉,五彩瓷等兼而燒之,器型主要有雙系牛頭罐,雙系狗頭罐,四系牛頭罐,大、小四糸直口罐,雙糸盤口瓶,三系盤口瓶,直口嘟嚕瓶,盤口嘟嚕瓶,葫蘆瓶,大、小瓷臼,花瓶,單層蚰耳爐,雙層蚰耳爐,燈臺,省油燈,瓷枕,筆洗,碗,碟,缸,盆,壺,獅獸擺件等,建國后期彩瓷種類逐漸增多,有瓷板畫,彩瓷擺件,蓋碗,茶壺,酒壺,砂鍋等生活用具以及滴水觀音,反彈琵琶、鐘馗等人物擺件、工藝品等,種類名目眾多,所出產品題材多來源于傳統文化和宗教、民俗,與隴東地區的老百姓生活息息相關。

明清安口窯錢文三系盤口瓶

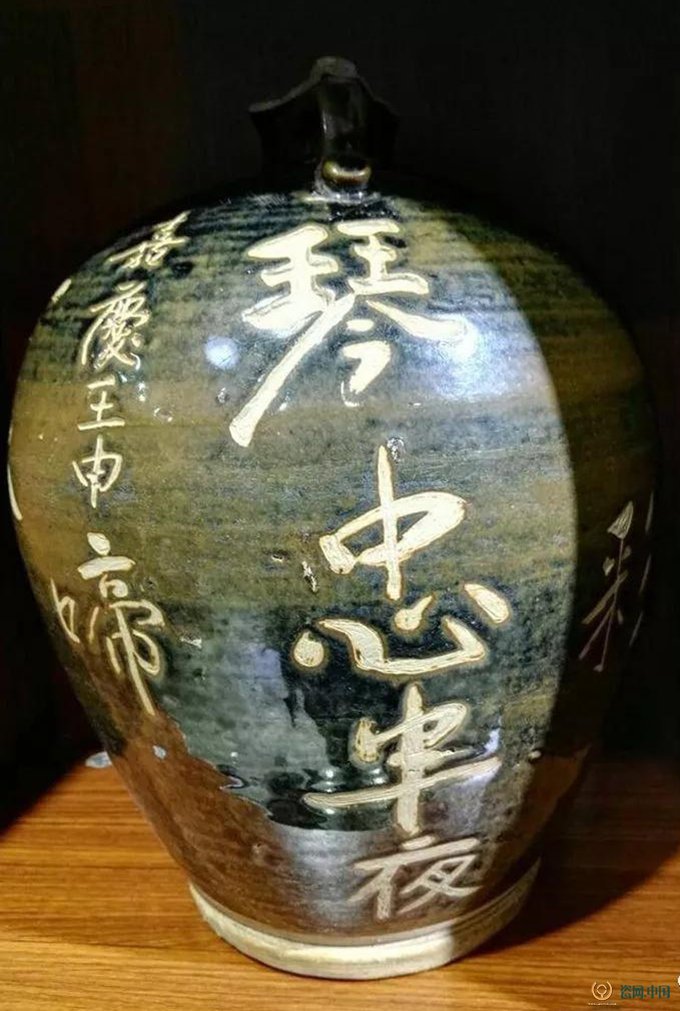

清代嘉慶年黑釉刻字瓶

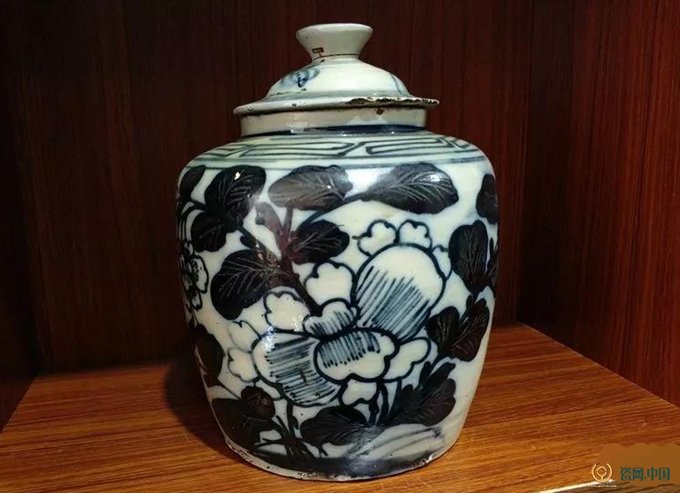

明清安口窯青花花卉蓋罐(當地俗稱“土青花”)

明清安口窯青花花鳥四系直口罐(當地俗稱“土青花”)

明清安口窯青花花卉蓋罐(當地俗稱“土青花”)

明清安口窯花卉三系盤口瓶(仿磁州窯產品)

明清安口窯花卉蓋罐(仿磁州窯產品,蓋子缺失)

明代安口窯窯變直口罐

清代安口窯窯變雙系牛頭罐

明清安口窯窯變蓋罐

明清安口窯窯變雙系盤口瓶

清代安口窯“耀州紅”雙系盤口瓶

明清安口窯兔毫釉窯變四系直口罐

明清安口窯青花文人山水筆筒

明清安口窯窯變雙系盤口瓶

明清安口窯黑釉窯變獅擺件

明代安口窯黑釉窯變香爐

明清安口窯黑釉對花瓶

明清安口窯黑釉省油燈、蠟臺

明代安口窯黑釉壺

明代安口窯黑釉乳丁三系盤口瓶

明代安口窯黃鱔釉單耳執壺

元代安口窯黑釉窯變雙系盤口瓶

千百年來,安口窯周邊的群眾,靠瓷吃瓷,發展經濟,發家致富,安口鎮也因瓷富極一時,同樣安口窯豐富的產品也方便了隴東地區及平涼周邊市縣老百姓的生活。但多年來,由于祖國西北消息欠發達,安口窯僅在陜、甘、寧及其周邊縣市小有聲譽。70年代,經過故宮博物院專家的現場考古,才將安口窯的歷史面紗真正揭開。然而市場經濟的這把雙刃劍,在經濟效益和文化發展之間深深的割開一道口子。對效益的強調,讓傳統的藝術、工藝鮮有用武之地。安口窯的歷史也就徹底發生了轉折。但是,每當我收獲一件來自安口窯的年代久遠的瓷器時,我對安口窯無比的崇敬、喜愛。可每當我回首沉思時,心里卻又是五味雜陳。因為,總覺得它從繁榮到沒落的落差實在太大。

明清安口窯窯變雙系盤口瓶

清代安口窯玄紋冬瓜罐

明清安口窯黑釉窯變大臼

建國后安口窯窯變魚缸

清代民國安口窯四系直口大罐(高度70厘米左右)

建國后安口窯彩繪花卉層盒

80年代安口窯產霽藍花瓶

記得小時候,農忙時節,我會提著粥罐去地頭給父母送飯,只覺得那罐子很沉,很笨,如今從我收集的歷代安口窯每一件器物上,都能看到技術和智慧,都能感受到藝術和工匠精神。哪些瓶瓶罐罐的胎體被他們打磨的精整細致,圓的地方氣度恰好,方的地方線條直利,尤其是一些小物件,更是體現了工匠們技藝的獨到和精巧。就拿盤口瓶系列的瓶子來說,陜西,山西諸窯口的盤口瓶為渾圓盤口,沒有“流”,安口窯的盤口瓶在制作時,專門設計了“流”,液體從瓶子里倒出時,就會自然地順“流”而下,這樣的設計就甚為精巧、實用。有時為了美觀,多才的工匠們還會在瓶體、罐體刻繪紋飾,或者做一些特別的裝飾。又由于安口窯瓷器釉料采于本地,里面含有豐富的鐵礦,在燒制過程中,會產生漂亮的窯變,這讓一些普通的黑釉瓷器在不經意間就變成了一件獨具特色的藝術品。

明清安口窯四系粥罐

明清安口窯金屬釉雙系粥罐

明清安口窯四系粥罐

陜西窯口、安口窯盤口對比(左邊陜西窯口、右邊安口窯)

在品味安口窯器物美的同時,我也時常在思考,為什么這樣一座歷史悠久的制瓷窯口就這樣在發展中敗落了?難道傳統的制瓷就真的沒有市場?以我粗淺的了解,陜西耀州、山西介休、福建福清等地的黑瓷窯口至今依然爐火彤彤,繼續瓷器燒造,工藝品,傳統茶具等產品頗受歡迎,還有些地方的古瓷愛好者、傳承者自建柴窯工作室,自己開發產品,既傳承了文化,也創收了不少經濟效益。可我們這座千年歷史的瓷窯,一蹶不振,成了歷史的終結?在不斷的思考與求證中,我慢慢發現:是功利斷送了安口窯幾千年的發展。越落后的地方,發展的欲望越強烈,越窮的人,就越想著一夜暴富。這就像一個長期饑餓的人一樣,每天總想著吃頓飽飯,為了這個目的,他就會盡其所能,甚至可以不擇手段。在發展的過程中,對經濟效益的普遍追求,讓他們忘記了低頭看路,所謂一葉障目,不見泰山。這種功利性的發展意識,完全忽視了歷史文化和經濟發展之間的關系,正是這種不全面,不符合科學發展觀的思維,導致一個地方,經濟沒搞上去,文化遭受破壞、斷代,無法傳承。也許只能說,安口窯生不逢時,恰好遭受同樣的悲劇。綜觀歷史和傳統,我們也不難發現,好多古代的技藝,也都無一例外地有如此遭遇,一時間沒有了傳承人,幾乎瀕臨消亡。我們熟知,那些古老而傳統的技藝,選材、造型、工藝等過程嚴謹、考究,大多需要手工完成,需要精益求精的技術來支持,效率低、周期長,受工業革命、“快餐式”消費,“速度式”發展等觀念和發展方向的引導,人們普遍強調實用、效益,忽視、忽略審美和藝術,導致傳統的東西無人問津,傳統技藝駢死槽櫪,傳統文化和技藝缺少傳承,為了謀生,為了糊口,好多擁有傳統技藝的手藝人、工匠,大多放棄了堅守,這不能不說是傳統文化發展的悲哀。

80年代安口窯彩瓷擺件(滴水觀音,反彈琵琶)

80-90年代安口窯彩瓷擺件(鐘馗、生肖及其他人物)

后期安口窯茶具

酒具及案頭擺件

親嘴壺

觀音擺件

作為平涼,失去了安口窯,就等于失去了一個文化符號。每當我把一件安口窯黑瓷發到朋友圈交流時,好多人會說這是山西介休窯、陜西耀州窯或者磁州窯,當我告訴他們是我們隴上安口窯時,他們表示差異,一是沒聽過安口窯這個名字,二是覺得安口窯怎么會出這么漂亮的瓷器。這說明什么?說明我們沒有搞好調查研究,沒有將安口窯的歷史深入發掘、發揚光大,以至于這個具有千年歷史的制瓷窯口沒有進入到陶瓷專家或者是收藏家的視野。瓷器在世界上可以代表中國,同樣安口窯的瓷器就可以代表平涼,只是我們沒有從根本上形成對它的重視、發掘、保護和傳承。

源于對傳統文化的熱愛,也源于對當地歷史文化發展傳承的思考,也為了不讓安口窯這一文化符號徹底消失在人們的視野,筆者近年來對安口窯瓷器頗有偏愛,尤其注重對安口窯瓷器的鑒藏,也希望能通過自己綿薄的努力,為平涼瓷文化的研究和地域文化的發掘添磚加瓦。我相信,這雖然會付出許多艱辛,但作為平涼人,我也是滿懷信心的。