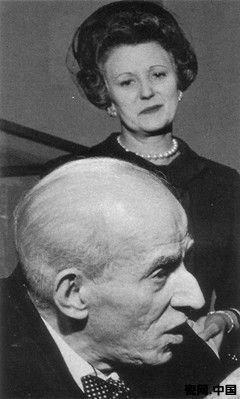

大維德爵士與夫人在瑞典 攝于1963年

玻西瓦爾·大維德爵士(SirPercival Victor David Ezekiel David,1892-1964年)曾被哈瑞·戛納爵士(Sir Harry Mason Garner)贊譽為我們這個時代最偉大的中國藝術(shù)鑒賞收藏家。的確,他終其一生與中國瓷器結(jié)下了不解之緣,并為之奉獻了畢生的熱情。他承襲了中國文人鑒賞家的傳統(tǒng),不僅僅只是欣賞藏品本身,也考證它們的歷史文化背景與傳承遞藏過程,不但多次前往中國考察,結(jié)交著名學者與收藏家朋友,同時自學中文,甚至能研讀中國古代文獻資料。從22歲開始,經(jīng)過四十多年孜孜不倦的努力,他建立了世界上最精彩、最具影響力的的私人中國陶瓷收藏,卻在最輝煌之際將之悉數(shù)捐贈給大英博物館,成為整個西方收藏界的盛事。但是他的個人生活卻鮮為人知,直至2009年,大維德爵士所藏中國陶瓷正式在大英博物館新辟的專門展廳中永久展出,他的傳奇人生、曲折的收藏經(jīng)歷,才隨著展柜中熠熠放光的藝術(shù)珍品,開始浮現(xiàn)在人們的眼前。

大維德爵士于1892年出生在印度孟買的一個猶太富商家庭,父親是薩森大維德男爵一世(SirSassoon Jacob David, 1849-1926年),經(jīng)營同名貿(mào)易公司,業(yè)務包括銀行、紡織品和鴉片,是印度銀行(Bank of India)的創(chuàng)始人之一;母親漢娜(Hannah Sassoon,1857-1921年)。他曾先后就讀于額爾芬斯東學院、孟買大學和劍橋大學,于1926年繼承了其父親男爵的頭銜與家族生意,成為公司主席,公司分部設立在香港、上海、和神戶。1913年1月26日與同樣來自金融家族的表妹Vere Mozelle David結(jié)婚,育有兩個女兒,小女兒幼年離世。

根據(jù)第二任大維德夫人的回憶,大維德爵士最初與中國陶瓷的邂逅,是一位朋友家中的壁爐架上陳設的一只中國瓷瓶,正是這只花瓶點燃了大維德爵士為之付出一生的熱情。到了1923年,31歲的大維德爵士已經(jīng)在收藏界小有名氣,他的11件藏品被刊登在何卜生與海瑟靈頓合著的《中國陶瓷藝術(shù)》一書中(Hobsonand Hetherington,The Art of the Chinese Potter)。1924年,大維德爵士終于前往仰慕已久的中國,并在1925年應邀協(xié)助設計一個在紫禁城內(nèi)舉辦的宮廷藝術(shù)珍寶展。當真正面對令人目眩神迷的清宮珍寶時,大維德爵士徹底為之傾倒,自費贊助了這個展覽的部分裝置費用,并出版了圖錄,使展覽獲得巨大成功。回到倫敦后,他立下了雄心壯志,要建立一個以紫禁城的皇家珍藏為標準的中國藝術(shù)品收藏!他隨即在1927-1928年間又回到北京,這時,一個令人振奮的消息使大維德爵士感到了命運之神的召喚。

此時正是滿清王朝崩塌后的混亂時期,許多宮廷珍寶流散到了市面上,并有謠傳慈禧太后在1901年出宮時將一批內(nèi)府秘藏珍寶抵押給了北京的鹽業(yè)銀行,這使得許多有心之人開始為之動腦筋。大維德爵士同樣開始了他的行動,通過耐心的等候和機智的周旋,再加上奇跡般的運氣,大維德爵士終于買到了40多件瓷器珍品。這批標志著一個西方最偉大的私人收藏誕生的藝術(shù)瑰寶,在一位日本古董商人的協(xié)助下,分三次運出,歷經(jīng)磨難,最終成功抵達倫敦。然而,這也僅僅是滿清王朝崩塌后無數(shù)流散到市面上的清宮舊藏珍寶之一小部分。首戰(zhàn)告捷后,大維德爵士在1929年回到倫敦,旋即又重回中國,在1930-1931年之間,他把握了千載難逢的亂世商機,在繼續(xù)協(xié)助清宮清點、組織和舉辦各種皇家珍寶藝術(shù)展覽的同時,通過各個渠道,庋集到了一批批珍貴無比的陶瓷精品,執(zhí)著的信念和卓越的藝術(shù)眼光,終于使他成為西方世界收藏中國陶瓷的第一人。這組規(guī)模驚人的顯赫珍藏,包括近1700件陶瓷和一卷清宮御制古玩圖,年份跨越10-18世紀,精品薈萃,早在20世紀初期,就已成為整個西方世界中國陶瓷收藏的里程碑,迄今也仍然是兩個故宮博物院以外最大最全面的單體收藏。

應清宮管理局方面的邀請,大維德爵士在1932年又回到了北京,開始著手籌備一個即將震驚世界的中國藝術(shù)大展。他邀請了當時西方最著名的中國陶瓷學者和著名收藏家——來自大英博物館的何卜生(R.L.Hobson)、收藏大家尤莫夫泊洛斯(GeorgeEumorfopoulos)和拉斐爾(Oscar Raphael)組成了四人的大展組委會,在英國皇家學院的贊助下,開始安排、迎接和設計來自北京及其他國家的參展品。在克服了無數(shù)難以想象的困難后,大維德爵士的展覽計劃終于得到了各個國家領(lǐng)導和各部門部長、各國大使、藝術(shù)贊助者以及歐洲、亞洲和美洲的各大博物館、收藏家和重要學者們的熱情支持。他甚至說服了英格蘭海軍出動巡洋艦來保護和運輸來自北京的清宮珍寶。

1935年11月,一個有史以來規(guī)模最大的中國古代藝術(shù)珍品大展,在倫敦的伯靈頓大廈開幕。這個里程碑式的豪華大展,陣容空前,精品薈萃,無論在商業(yè)還是教育方面,都取得了巨大成功,被稱之為“偉大的展覽”,使中國古代藝術(shù)的光芒瞬間照耀了整個西方世界。

與絕大部分西方收藏家不同,大維德爵士擁有一種中國古典文人學者特有的藝術(shù)情懷,正是這種精神境界,造就了大維德爵士卓越不凡的藝術(shù)眼光和品味。其實,是一部明代初年的文人著作徹底征服了大維德爵士,使他下決心將書中闡述的中國傳統(tǒng)文人雅士所追求倡導的收藏鑒賞理念、研究考證方法與精神品味介紹給西方世界。這就是江蘇人曹昭成書于明朝洪武二十一年(1388年)的《格古要論》。它是明代存世最早的一部專門論述文物古董典故源流、鑒賞指要、品級優(yōu)劣、作偽手法和真?zhèn)舞b別的文物鑒賞專著。大維德爵士在1936年為東方陶瓷學會撰寫《汝窯評鑒》(Commentaryon Ju Ware)一文時發(fā)現(xiàn)了這本書,如獲至寶,他深感原文作者的思想情操與己高度契合,遂將三卷十三論的《格古要論》及后經(jīng)王佐于1459年增編至十三卷的《新增格古要論》翻譯成英文,并取名《中國式鑒賞》(ChineseConnoisseurship)。此書最終在大維德爵士去世后的1971年出版。

大維德爵士不單是一位品味卓越、眼光獨到的收藏巨擘,同時也是一位對藝術(shù)教育極為注重的人。除了不斷組織藝術(shù)展覽、學術(shù)研討和出版研究文章外,他一直渴望在倫敦大學創(chuàng)辦一個中國藝術(shù)研究中心。早在1931年,他就開始為東方學院(Schoolof Oriental Studies) 提供臨時講師的資金贊助,這份熱情最終使倫敦大學的中國委員會從庚子賠款中提取了部分資金作為固定的教席薪酬,提供給中國藝術(shù)與考古課程。隨后,葉茲教授(W.P.Yetts)被任命擔任該職務,在他的積極管理和組織下,世界上第一個中國藝術(shù)與考古系正式誕生了,擁有完整的教學大綱與課程、學位和畢業(yè)證書。

隨后,大維德爵士做出了他人生另一個偉大的決定——向倫敦大學捐贈他的圖書館與全部藏品。通過商談,倫敦大學選定了布魯姆斯博瑞(Bloomsbury)的喬頓廣場(GordonSquare)53號的一處樓房作為這些捐贈品暫時的存放處,取名“大維德中國藝術(shù)基金會”(Percival David Foundation of ChineseArt),于1952年6月10日正式開放,在此后到2007年的55年之間,這棟小樓成為無數(shù)學者和來自世界各地的瓷器熱愛者的倫敦朝圣之所。1950年,大維德爵士獲得了倫敦大學文學博士學位,成為英國古物學家協(xié)會的一員,并被授予法國榮譽軍團勛章。

因“珍珠港事件”的影響,大維德爵士曾于1941年被日本人逮捕,在上海被關(guān)押9個月后,他患上了肌肉萎縮癥,這給他后來的生活造成了很大的不便,最終也因此結(jié)束了他的生命。在人生的最后幾年,大維德爵士因肌肉萎縮癥的加劇而不能再離開輪椅,但這并沒有妨礙他不斷地到歐洲、美國、臺灣、日本和俄國等地的旅行。他的最后一次出行是在1963年去斯德哥爾摩,為了參加他的好友瑞典國王主持的遠東古物博物館的開幕典禮。

1953年,大維德爵士與妻子正式離婚,并在同年10月15日與礦業(yè)工程師ArthurYork Hardy的女兒Sheila Jane York Hardy結(jié)婚。他們沒有子女。1964年10月9號,大維德爵士因肌肉萎縮癥在倫敦喬登廣場53號去世。他去世后,因為沒有子女,他的爵位也隨之失效。

大維德爵士去世后,大維德基金會仍然在迎送著絡繹不絕的參觀者。但是到了2007年,因為無法解決的財政困難,基金會迫不得已在2007年12月31日宣布關(guān)閉。眼看這批歷經(jīng)100多年的重要的文化財產(chǎn)竟然無處可去的窘?jīng)r,在何鴻卿爵士的倡議和慷慨贊助下,大英博物館得以接手這批曠世珍藏,并從2009年開始在新建的展廳中永久性展出,成為佳話。

大維德爵士藏中國陶瓷堪稱西方最頂級的私人珍藏,代表了最高的藝術(shù)水平和鑒賞品味,琳瑯滿目,比肩兩座故宮珍藏。其中有珍稀無匹的北宋汝窯大碗、成化斗彩雞缸杯、清宮秘藏琺瑯彩瓷等等,均是國家級的瑰寶。大維德爵士以清宮皇家珍藏的標準來甄選入藏品,故官窯瓷器的數(shù)量與品種占絕大多數(shù),成就了這座空前絕后的藝術(shù)寶藏。

在所有大維德爵士的藏品中,有一對元代的青花云龍紋象耳瓶,享譽整個陶瓷界,名聞四海,具有非常重要的意義。這對青花瓶高達63.6厘米,造型修長挺拔,青花發(fā)色蒼翠明艷,從瓶口至瓶足由上至下滿繪九層不同的紋飾,幾乎囊括了除人物外元青花瓷器上繪畫的全部元素,如龍鳳、海水、蕉葉、扁菊、纏枝、云紋、雜寶等,具有最典型的元青花藝術(shù)風格,而更重要的是,瓶頸上部帶有一段異常珍貴的銘文:“信州路玉山縣順城鄉(xiāng)德教里荊塘社奉圣弟子張文進喜舍香爐花瓶一副祈保合家清吉子女平安至正十一年四月良辰謹記 星源祖殿胡凈一元帥打供。”

正是這段絕無僅有的書寫于公元1351年的銘文,使這對大瓶成為了最真實可信的,也是唯一的斷代證據(jù),為元代景德鎮(zhèn)陶瓷制作的諸多謎團提供了清晰的線索。

直至1930年代之前,是沒有元代瓷器這個概念的。英國大英博物館的中國古陶瓷學者霍布遜(R.L.Hobson)首先在1929年發(fā)表了《明以前的青花瓷》(Blueand White Before Ming)一文,介紹了這對帶有元至正十一年(公元1351年)紀事款的青花云龍紋象耳瓶。隨后,美國佛利爾藝術(shù)館(FreerGallery of Art)的中國古陶瓷學者波普博士(Dr.J.A.Pope)在1952年發(fā)表了《14世紀青花瓷器:伊斯坦布耳托布卡比宮所藏一組中國瓷器》(FourteenthCentury Blue-and-White: A Group of Chinese Porcelain in the Topukapu SarayiMuzesi, Istanbul );在1956年又發(fā)表了《阿爾德比神廟收藏的中國瓷器》(Chinese Porcelain fromArdebil Shrine)一文。他同樣以大維德爵士收藏的這對大瓶為標準器,對照土耳其和伊朗兩博物館收藏的幾十件與之風格相近的中國瓷器,將所有具有象耳瓶風格的青花瓷定為14世紀青花瓷。從此元青花受到全世界中國古陶瓷學者的重視和公認。中國學術(shù)界將這種類型的青花瓷定名為“至正型”元青花,這對瓶也被稱為“大維德瓶”,成了公認的“至正型”元青花斷代標準器,研究和收藏元青花瓷器的熱潮隨之蔓延全球。

“大維德瓶”的身世來歷也充滿了傳奇色彩。在20世紀20年代,旅英華裔古玩商吳賚熙帶著一對罕見的青花云龍象耳瓶來到北京琉璃廠,請當時古玩行的專家高手掌眼并打算出售。這對瓷瓶據(jù)稱原供奉于北京智化寺,其中一件的頸部記有六十二字銘文。遺憾的是這對珍貴的文物被當時幾乎所有的“高手”認為是贗品而拒之門外,結(jié)果竟先后進入了大維德爵士的珍藏中。根據(jù)記載,大維德爵士先從芒特斯圖阿特·鄂爾芬斯東(Mountstuart Elphinstone)處得到了第一只,后來又以360英鎊的價格在蘇富比舉辦的查爾斯羅素專場拍賣中購得另一只,遂成連璧。而實際上羅素的這件也是來自鄂爾芬斯東,也就是說,鄂爾芬斯東最初從北京運回倫敦的時候,就是成對的。輾轉(zhuǎn)流傳,一如人的命運,最終塵埃落定,留在了大英博物館中,接受來自四方八面的人們的瞻仰。這對堪稱偉大的元青花大瓶,不愧是大維德爵士珍藏中的寶冠之星。

每當仰望無垠的星空,人們總會由衷地感到渺小和茫然,但是我們的歷史和文明總是在照亮著未知的前方,我們東方人善于播撒、種植和開啟智慧文明,而西方人則更熱衷于收集、觀賞和研究文化傳統(tǒng)。從大維德爵士傳奇的一生中可以看到西方收藏家巨擘的敏銳眼光、孜孜不倦的學習精神以及寬廣的胸懷。他們窮究一生所精心營造的藝術(shù)收藏,最終無私地奉獻給了社會,奉獻給了后人,成為一座座文明的燈塔,以真善美的力量,照亮著歷史前行的軌跡。

明成化 青花纏枝百合花宮碗 “大明成化年制”青花楷書款

口徑14.6厘米

藏品編號:PDF A650

以精致純凈、細膩典雅聞名的成化官窯瓷器,是歷代收藏家們趨之若鶩的收藏珍品,因為傳世下來的成化官窯瓷器希若晨星,難得一見。大維德爵士藏有7件這種著名的宮碗。畫面以大幅留白為特征,造型端莊典雅,發(fā)色清新宜人,繪筆細膩生動,白釉潤如羊脂,胎體雪白無瑕,碗內(nèi)外畫一匝纏枝花卉,顯得靈轉(zhuǎn)曼妙,不愧為僅次于成化斗彩雞缸杯的名品。

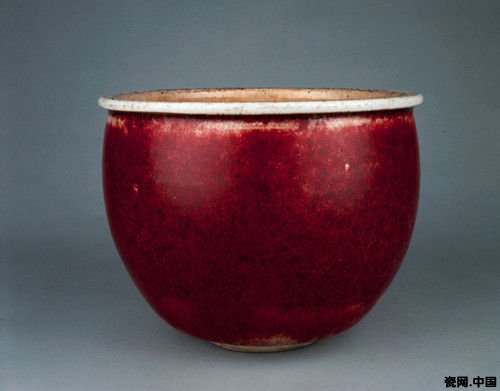

清康熙 郎窯紅釉小缸 無款 口徑23.2厘米

藏品編號:PDF 578

這件珍貴的郎窯紅釉小缸,是大維德爵士藏中國陶瓷中單色釉器系列的明珠。康熙時期創(chuàng)燒的郎窯紅瓷器,釉色蒼郁高華,甘醇華貴,耐人尋味,在當朝就獲得了文人雅士和鑒賞家們的高度評價,到了清末民國時期,又受到了歐洲人尤其是法國人的青睞,致使康熙郎窯紅器大量流落歐美,在上世紀西方世界的中國陶瓷收藏中成為必不可少的品種。