近日有多家媒體報道洛陽市的南石山村。2009年南石山村的新標簽是“仿古工藝品第一村”,是河南省民營文化產業試驗基地。“伸手一摸就是兩漢文化,兩腳一踩就是秦磚漢瓦”是河南省的地域優勢,當地政府希望將仿古工藝品打造成陽光產業,以開發河南的文化資源。

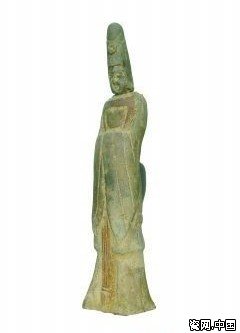

以假亂真的“北魏陶俑”

事實上文物界的人對這個村子絕不陌生,十幾年前的一樁奇案至今仍是收藏界的一種說不出的痛。

1994年夏天,北京潘家園舊貨市場上悄然出現了一批“北魏陶俑”――北魏陶俑出土甚少,這些外表斑駁的陶俑,很快引起了一些文物專家的關注。

據悉,最早是一位文物專家在潘家園閑逛時發現了這些“北魏陶俑”,立即上報給相關部門,經專家組鑒定之后認定是真品,應該搶救。于是幾家國字號博物館相繼撥出專款對其進行“搶救性收購”。據知情人介紹,有的博物館為了避免驚動商販,還特意派館內職工分批前往收購。

但出人意料的是,這種本該十分稀少的北魏陶俑卻是“要多少有多少”,價格也越來越低,從每件幾千元一直降到幾百元、幾十元、幾元。“當時潘家園不僅有‘北魏陶俑’,還充斥著仿漢唐的俑以及陶狗陶牛陶馬,什么都有。”一位當時事件的親歷者這樣向筆者講道。

此時,人們漸漸有了警覺。專家組緊急開會,重新鑒定,結果驚訝地發現:全部是假的!

事實證明,這些所謂的“北魏陶俑”其實是河南省一些農民的仿作,其中一部分即來自黃河南岸的南石山村,而且大部分出自高家。有關專家來到高家,全傻眼了――類似的“北魏陶俑”堆滿了高家后院,有數百件。

一位親歷者向筆者描述了當年潘家園舊貨市場瘋狂甩賣“北魏陶俑”的情景:農民用大個兒的電視機盒子裝滿一整盒,里面有三四十個,處理價為每盒四元,折合每個俑只賣幾毛錢――臭大街了。這位親歷者從潘家園買了兩箱,送給了朋友。他說:“當時的俑若是留到現在也值點錢了,算是高仿品了。”

然而,緣何文物專家會將這些仿作誤認為是真品呢?某些專家找出了理由――有的高仿陶俑使用了出土殘陶的真底座,也有的用了漢代墓中的土或者磚。地處九朝古都洛陽以北的邙山,自東周以來就是歷代帝王及達官貴人的殯葬風水寶地,民間則有“邙山墓多無臥牛之地”之說,而南石山村正處北邙腹地。

不過,對發生“北魏陶俑”的事件也有不同的說法。《誰在收藏中國》的作者吳樹在他的書中感慨道:“為什么面對制假者,那么多國寶級專家竟會屢屢大跌眼鏡?為什么高科技儀器在一些文化水平并不高的農民眼里,如同一堆破銅爛鐵,不堪一擊?究竟是儀器的科技含量低下還是它的數據庫過于單薄?抑或專家們知識更新的速度太慢,不足以對抗制假者的智能?”