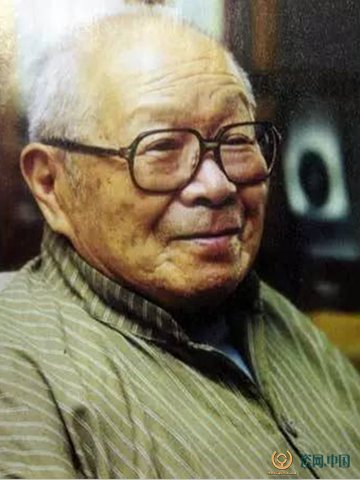

收藏家、文物鑒賞家王世襄

有人問我的收藏之道。我沒有收藏書畫,沒有收藏瓷器,沒有收藏玉器,更沒有收藏青銅器。因經濟所限,對這些都不敢問津,只是用幾元或一二十元的價格掇拾于攤肆、訪尋于舊家,人舍我取,微不足道。我過去只買些人舍我取的長物,通過它們來了解傳統制作工藝,辨正文物之名稱或是坐對琴案,隨手撫弄以賞其妙音,偶出把玩藉得片刻清娛。

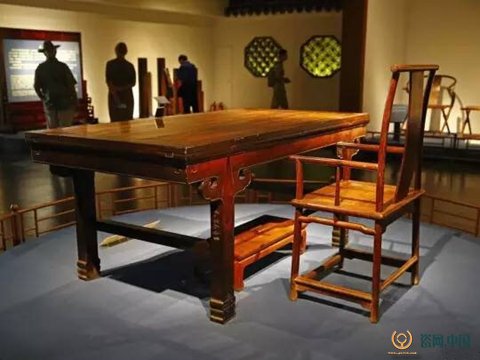

我收藏的家具如今都在上海博物館,卻從沒有“舍不得”的心情。因為只要我對它進行過研究,獲得知識,歸宿得當,能起作用,我就舍得而且會很高興。當時香港朋友莊先生和我商量,想買我的家具捐贈給上博,我提出的條件是:你買我的家具必須全部給上博,自己一件也不能留。如同意,連收入《珍賞》的家具我也一件不留,全部出讓。而且我不講價錢,你給多少是多少,只要夠我買房遷出舊居。其實,當時所得只有國際行情的1/10,但我心安理得,認為給家具找到了一個安心的好去處。就這樣,搜集了40年的79件家具全部進了上博,還有79件中有明代的牡丹紋紫檀大椅是舉世知名的最精品。在《珍賞》中只用了一件出現過兩次,按照我和莊失生的協議,我只需交出一把可以自留三把,但我四把全交了。原因是四把明代精品在一起太難得了,我不愿拆散它們,四把椅子在我家中多年從未按應用的格式擺出來過,到上博可以舒舒服服地同時擺出來,家具終于得到自在的安身之所那多好啊!

《珍賞》中還有一件黃花梨小交機,出書前我已經送給了楊乃濟先生。故書中寫明藏者姓名是他不是我。過了幾年,楊先生把交機還給了我,我后來又無償捐給了上博,這樣就湊了一個整數共計80件了。我對任何身外之物都抱“由我得之,由我遣之”的態度,只要從它獲得過知識和欣賞的樂趣就很滿足了。物歸其所,問心無愧,便是圓滿的結局,想永久保存連皇帝都辦不到,妄想者豈非是大傻瓜。

說到底,自己不是收藏家。因為收藏不單靠眼力,靠自己愛好,錢財對收藏也十分重要。我的家庭背景和個人經歷,說明我根本不具備收藏家的條件。長物可能很珍貴,也可能只是一把破答帚,我的長物多接近后者。這些長物有的或許有研究價值,有的或許有欣賞價值,但未必有經濟價值,所以我從來不承認自己是收藏家。

在浩劫中目睹葷載而去,當時我能坦然處之未嘗有動于。由此頓悟人生價值,不在據有事物,而在觀察賞析有所發現,有所會心,使上升成為知識。有助文化研究與發展,這是我多年來堅守自珍孜孜以求的。故宮博物院三反冤獄,查不出問題,取保釋放但開除公職。釋放后,我反而買得更多了。當然,受經濟能力的限制,只買便宜的破爛家具等,值錢的文物我當然買不起。

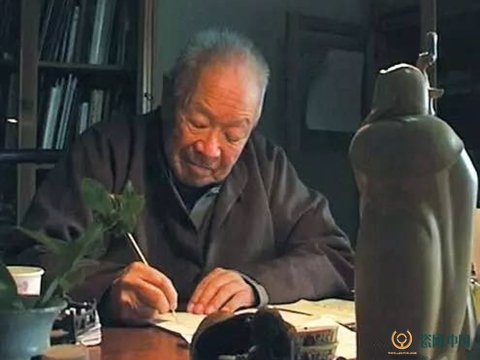

我琢磨一件東西往往要花很長的時間,一般有四個步驟:

一、憑直覺;

二、見實物。把真實的東西拿在手里面把玩、體會,來獲得感性體驗;

三、搞清楚實物是怎么制造出來的,看清楚其肌理和內部構造;

四、研讀相關文獻。

通過對明清家具的收藏、研究與保護,中國古典家具不僅得到了保護,還走出了傳統玩家的狹小天地,造就了一個社會行業的發展。