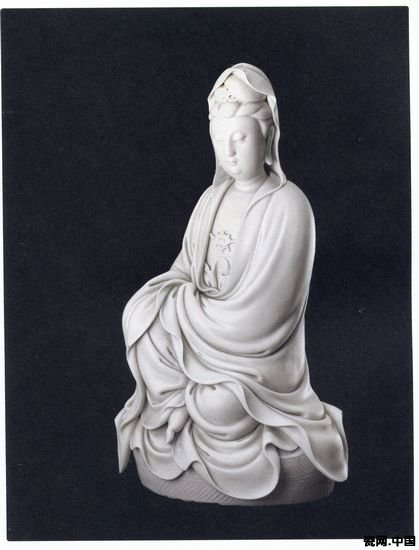

明何朝宗德化觀音

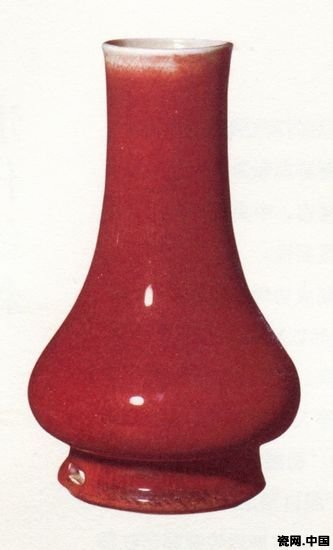

清康熙郎窯紅穿帶瓶

一件北宋汝窯天青釉葵花洗上周以2億多港元創下宋瓷世界拍賣的新紀錄,這也讓我們重新審視何謂真正的中國瓷器。本期《東方早報(微博)·藝術評論》特刊發收藏家馬未都從“瓷之色”的角度對陶瓷與中國文化的思考心得。在燒制瓷器的追求上,白色一開始就是追求的終點,追求白瓷的過程是在做一個減法。人們追求盡可能地燒白,但結果的呈現卻是不同的。 馬未都

中國陶瓷史是非常嚴謹的科學。我20多歲的時候酷愛陶瓷,很認真地讀了馮先銘先生主編的《中國陶瓷史》,我認為學陶瓷的人都應該熟讀這本書,學美術的更應認真了解一下。了解中國的陶瓷,就了解了中國的工藝史,實際上也就能了解中國的歷史。

我寫有一本書叫《瓷之色》,由故宮(微博)出版社去年編輯出版。這個書名我自己覺得很有意思,換一個角度思考中國陶瓷的成因,以前沒有人做過。

中國陶瓷器皿的發展,幾乎是一個容器革命的歷史。人類文明的進程很大程度上就是容器的革命。最原始的人類,自己的兩只手,就是最簡單的容器,捧起水就可以喝。容器的革命不停地前進,我們可以把今天的容器想象得寬泛一點:硬盤、U盤是容器,可以容納巨大的知識;汽車是一個移動的容器,能夠讓人迅速地發生位移;家里的澡盆也是一個容器……從這個廣泛的意義來講,陶瓷就是中國文明史發展和進化中,最有意思的一種容器,其中包含著巨大的社會內容和歷史的文化背景。

中國人發明陶瓷有一個久遠的目標,就是希望燒得更白一些。陶瓷的兩大裝飾手段是釉色和紋飾,釉色是抽象的,而紋飾比較具象。陶和瓷之間有很大的科技上的差異。今天說的瓷器在科學上是指有一定的透光率,很低的吸水率,在高溫下形成。一般情況下,陶瓷的瓷器上一定有釉,釉色就成為一個外衣。

用釉色這樣的一個角度去思考陶瓷,我想對理解陶瓷應有很大的幫助。在古人的想象中,理論上來講,白是起點,黑是終點。但是在燒制的追求上,白一開始就是追求的終點,人們追求盡可能地燒白,白瓷是中國人追求陶瓷的一個終極目標。在陶瓷初創的時期,燒一個白瓷是非常難的事情——主要的原因,是因為我們沒法兒將自然界的雜質去掉。一般來說,所有的陶瓷釉色都是金屬的成色,金屬在高溫下呈現出五彩斑斕的顏色,我們知道那就是金屬成色的作用,包括彩色的玻璃也是這個原理。

白瓷:源于對純粹的追求 追求白瓷的過程,實際上是在做一個減法。我們希望把白瓷燒白,就是把雜質去掉。自然界中鐵的含量超過2%的時候,瓷器就開始漸漸變成青色;一直上升到6%的時候,大約就變成了黑色;在2%到6%之間,就是顏色程度不同的青色。所以白瓷中鐵的含量一定要低于2%。如果我們把鐵的含量控制在2%以下,瓷器就會呈現出白色。大約是在北齊,北朝時期,我們已經可以燒造出相對意義上的白瓷了。這時的白瓷一般情況下,在釉厚的地方,白碗的中心部分,以及足的轉角部分都會呈現青色,表明還有一定含量的雜質。就是鐵質,存在釉色之中的痕跡。

古人燒造這種白瓷的動力源于我們對于純粹的追求。所有的追求一開始總是簡單而純粹的。在中國人燒造出科學意義的白瓷之后的1000年里,歐洲人才能燒出真正意義的白瓷。歐洲,包括中東地區,很長時間之內都還只是釉陶,就是上釉的陶器。釉陶的強度是很低的。

中國瓷器強度非常高,在生活中使用時可以感受到,但釉陶做不到這一點。在佳士得的拍賣錄上,我看到大量的中東十世紀到十四世紀之間的釉陶都是破損的,很少有完好的。但中國這一個時期的瓷器完好的非常多。北齊時,我們就已經燒出來很多的白瓷。

緊接著后面就是唐朝,唐朝的白瓷占中國的半壁江山,形成“南青北白”的局面。南方是青瓷,北方是白瓷,南邊是越窯,北邊是邢窯。唐代政治中心在北方,高科技的東西比較貼近政治中心。使中國人在陶瓷美學上的造詣大大上升一步的,就是邢窯的出現。觀復博物館(微博)有一個《瓷之色》的展覽展出了很典型的邢窯的作品,其中有非常白的罐子,做得非常的盈潤。今天你看到的感受不一定非常強烈,但是設身處地在1300多年前,那帶來的就是非常有沖擊力的感受了。當時的白瓷在某種意義上來講,已經確立了官窯的雛形。

30年前,我喜歡陶瓷的時候,全世界寫有“盈”字款的僅有三件。到了1990年代我去香港時,在一個著名的古董店里看到一個刻著“盈”字的碗,當時一看就知道是真的,心里忍不住狂喜。心想跟這個店家商量要怎么買,出的價當時是很貴的,費了很大勁才買下來。當時以為我買下的那件是第4件,其實現在連第400號都排不上了——因為帶有“盈”字款的這兩年挖得特別多,河北省考古所一次出土就是60多件。我憑感覺統計了一下,現在流散在市場上,以及在各個文博單位帶有“盈”字的大概有一千件左右。

“盈”字款的東西,當時的地位很重要。唐明皇用自己的私庫,百寶大銀庫里的東西賞賜給大臣,就是賞“盈”字款的東西。有點像今天人們送禮送iPad什么的,一個高科技產品,一指知天下。當時百寶大銀庫一個白壺就跟現在的高科技產品差不多,所以皇上才會挨個兒送給大臣。在中國的唐代就可以燒到如此之白,那就是邢窯。

北方邢窯,是白瓷,南方越窯,是青瓷。陸羽是一個南方人,站在南方的角度,看不起邢窯。他說邢窯不如越窯,那只是他一個人的意見,或許他是站在茶道基礎上說的。

唐代邢窯,確實是劃時代的。影響到后面,影響到唐代后期,五代時期,到北宋初年,白瓷是至高無上的地位。

到了五代的時期,就逐漸演化成了定窯,定窯是五大名窯里最老的,我們能看到北宋初年,河北出土的塔吉里大量的邢窯作品,嘆為觀止。白色中帶有一點點牙黃,定窯的白跟邢窯的白是不一樣的。我們老說這個人的膚色是白的,中國人膚色的白跟歐洲人的白是不一樣的。我們的白是白里透紅,健康的一種。歐洲的白透得有點過。非洲人肯定是白不了。我們這個白,是有差異性的,人類的膚色之白是有差異性,陶瓷也是這樣。邢窯與定窯之間的白有差異的,邢窯有點偏色,偏青,定窯偏牙黃色。

宋代是中國極為特殊的時期,規范中國思想方法和行為準則,工藝這方面,陶瓷審美是走了兩條路,其他任何時代,官民共享,美學都是官民共賞,都是一個思路。宋代官方是一個美學思路,民間是一個美學思路。所以注意看宋代五大名窯里,都是以顏色為主,而沒有紋飾。宋代的各種窯口,最有生命力的產品,都是帶有繪畫和內容的,可以看清楚官方和民間審美的差異。

再往后走,就是元代,由于景德鎮的異軍突起,使瓷器后來的裝飾,世俗化的裝飾變成可能,到宋是一個分界線,元代大量的畫瓷充斥著市場。人會趨向于俗,商業背景下,科技越發達,人就越趨向于俗,這是一個規律。科學不能讓你變得更雅。

到了明末清初的時候,景德鎮當時已經燒彩瓷了,輸出到國外去,為中國賺了很多的銀子。后來戰爭爆發,中國人把之前賺人家的錢又拿出很多來。

德化白瓷的突起,是另外一個意義的白,西方人對此有多種描述,一種簡單的描述,叫鵝絨白,我們今天說鴨絨,羽絨,還有豬油白的,還有象牙白的。所以描述是多種多樣的。

永樂的白瓷是明清以后的一個典范。清代,康雍乾鼎盛時期,一直追摹永樂時期的甜白,甜是一種感受。甜白這個詞的出現,不是很早,不是跟永樂同時期出現的。永樂的白瓷出現以后,一直到明末才出現甜白這個詞,不是一個偶然。過去中國人吃的糖不夠白,都是黑糖、紅糖,白糖是一個科學技術,提到如此之白的時候,有了對永樂白瓷的描述,甜白,完全是內心之白,是一種感受。

當時永樂的白瓷,并不白,要拿一個白色的東西做色標對比,就是泛青的,所以更加追求的白色是內心的感受,而不是真實的、科學的顏色。如同我們描述一個人,這個孩子皮膚真好,膚色真白,這個白一定是適度的。我碰見過一個老先生,當時我不知道他的情況,特別白,我說您這膚色這么白,就是白癜風,徹底白了,這個白就不是心里很舒服,是很白,結果是一種病態的白,就是超白也不行。這個感受是一模一樣的。我們對一個事物的感受,總有一個度,從藝術角度上來講,這個度很難明確地劃在哪里,不能用科學的術語表達。

黑釉:一種極致美學追求 黑釉在東漢就出現了,最早的黑釉已經非常黑了,就是釉的含鐵量增加,超過6%了,就是黑的了。

黑釉作為一個美學追求,就是追求這個黑的時候,盡管唐代有很多的黑釉,還不是一種帶有強烈的意識的美學追求。盡管河南有唐代的黑釉,耀州在唐代也燒過黑釉,但是感覺上還是無奈之舉;到宋代的黑釉是追求,定窯本來是燒白瓷的,但是燒過黑釉,叫黑定,也叫墨定。宋代有一類很重要的茶盞,我們都知道那出自福建建窯,為什么是黑的?跟我們的飲茶習慣有關,第一次是唐朝的飲茶,是里面加佐料的,可以加姜、鹽、蜂蜜,有點象今天的喝菜粥,連茶葉一起喝下去。宋代提倡喝茶,沒有佐料,一定保持茶香,對于喜歡的人是茶香,今天喝的茶加了很多東西,不是茶的本味。宋代提倡喝純茶的時候,就把所有的可能的異味的東西去掉。姜的味道很大,所以去掉了。宋代喝茶是很貴族的事情,很麻煩,所以茶葉喝的過程,就非常的漫長,在點茶以后,茶葉出很多的沫,沫掛在杯子邊上看茶葉好壞。有點像啤酒沫,啤酒倒在杯子里面,如果沫馬上下去,肯定是啤酒有問題。掛杯時間的長短,表明這個茶的好壞,跟啤酒的道理一樣。當時黑盞是流行的。建陽窯含鐵比較高,保溫性比較高,今天因為所生存的環境都不是自然環境了,都是非自然的了。今天坐在這里,有空調,不是完全自然的環境。古代不是這樣的,古代的部分環境還是天然的,所以冬天喝茶會很冷,尤其南方,到冬天的時候,溫度也很低,這樣飲茶的時候,碗需要保溫,只有建陽窯的盞是保溫的,喝茶的時候先用火烤一下,很長時間都可以溫和。這個感受,就是這個瓷胎土是黑的,加上釉的感覺是比較濃重。

我們叫茶藝,藝是一種表現、表演。我做過節目,主辦方說,今天有一個茶藝表演,兩個小姑娘穿著艷粉的旗袍,拿一個壺出來介紹,我看著比較惡心。我就不好意思說,這兩個小姑娘也不容易,真讓我說好,也說不出來。為什么?因為違背了茶的本意。我很多年以前去過日本,當時是日本經濟好的時候,我去,當地人招待我說,想看什么,我想看日本最好的茶道。然后就去了,去了以后,日本最好的茶道,屋子不是走進去的,是爬進去的,一定是通過一個平面,有一個一米見方的洞,有一個臺階,進去肯定是爬進去的,即使天皇去,也是爬著進去。爬進去以后就站不起來了,為什么?屋子沒法兒站著,屋子特別矮,茶道的屋子很小,日本人還是跪坐,只要沒有練瑜珈的都跪不住,就是看他們的茶道。這時候,進來一個老太太,這個老太太70歲,妝化了好幾個鐘頭,穿得非常莊重。至于音樂,是沒有曲子的,就是在這個屋子里坐著,突然聽見有一個聲,又一個聲,就是沒有曲子。

和我們完全不一樣,一上去,播一支曲子《一剪梅》,全是畫面,就完了。(而在日本茶室)就絕對不能讓你走神,來了沏一杯茶,最后用盞端上來,這底下就一點,就這一下子,我學著人家,我們不會,但是可以學,轉,來回弄,喝完了以后,正準備正經喝,人家說沒了——就這一杯。中國茶藝是加上所有沒有用的東西,日本人覺得這個不重要,都要去掉,所以才用了黑盞。我們一生中,沒有多少機會捧著黑碗吃飯,偶爾可以,去街頭吃拉面,烏冬面都是黑碗。平時都用的話,會影響心情,受不了。

但是,古人是有感受的,什么時候用黑,什么時候不用黑。我們有很多文化的痕跡,在日本就可以看到,保留了這個黑。黑作為宋代陶瓷的一個追求,是有實物存世的,元明有一個短暫的追求,尤其是明朝,黑瓷就很少了,元朝也很少,除了民間使用的黑瓷,不是一種主動的追求。到康熙的時候,出現了中國的黑瓷,叫烏金釉,煤稱為烏金,黑色的東西就是烏金釉。我們的碑帖里有一個烏金拓,又薄又輕。追求的時候,就是康熙一朝靈光一現,晚清的時候,很多外國人來找,中國人從歐洲買來的黑金釉,基本上是當時出去的。很少有康熙時期的。

東晉德清窯是最早的黑瓷——比如一件塔式罐就與跟宗教有關。還有康熙時期的烏金釉,是故宮博物院藏的。

青釉:如冰似玉的珍寶 青釉瓷是中國瓷器的鼻祖,也叫原始瓷,商代就出現了。

唐代越窯的青瓷被茶圣陸羽評價得非常高,如冰似玉,質感非常好。越窯最終成就了秘色瓷,各種歷史上都有,看到實物是1987年的事,法門寺地宮的偶然出土,讓人感覺特別高興,最重要的是有一個賬本,記錄了秘色瓷,一下子把困擾中國上千年的問題解決了,秘色到底是什么顏色,簡單來說是一個秘密的顏色,中國人很喜歡潛伏。秘色,不是一個具體的描述,就是一個很秘密的顏色,這個顏色是青色中略帶一點灰的那種。

這種顏色,不是當時刻意的追求,是沒有辦法使青色燒得更為漂亮。我們一會兒可以看到綠色的時候,告訴大家,青色是一個主觀的顏色,不是客觀的顏色。當看到綠色的時候,才知道一個客觀色。宋代五大名窯,定窯之外,剩下都屬于青瓷類。其他的幾個窯口,汝、官、哥,哥窯有沒有,我們不探討。我們假設按照傳統的說法,是有的話,這顏色都屬于青瓷類,再有就是柴窯,記載說得很清楚,柴窯出北地。曹釗是元末明初人,離柴窯四百年,我們今天離他大概還有六百年。當時的記載,柴窯出北地,后來學者拼命解釋北地是哪里,站在南邊往北邊一看都是北地,有一個學者說,北地就是景德鎮,站在廣州角度說的。后來察史記才發現,北地卻有實際的地名,北地郡,就是耀州窯轄區,有點像北京說東城,站在這兒,東城在西邊,東城是一個具體的地名,而不是一個城的東側。但是過一千年以后,很多人誤認為東城是城的東邊,東城是不是城的東邊,是,那是站在天安門角度說的,站在朝陽區來說,東城、西城都是西側。

今天大致說,柴窯應該是陜西耀州窯系,至少是這個標準,我們看到五代的耀州窯,青瓷非常漂亮。很多是被忽略的。最近耀州窯有一個地方出土了很多的殘件,真是非常的漂亮,不能想象一千年前的瓷器燒成那樣了,就是所謂柴窯的問題。后來南方的龍泉,我們知道,北宋時期就燒,但是不夠漂亮,北宋是越窯和龍泉,龍泉被燒漂亮的時候,越窯就被市場淘汰了,看這次的《瓷之色》展覽,就可以很清楚地看到,因為漂亮的出現了,所以被淘汰了。