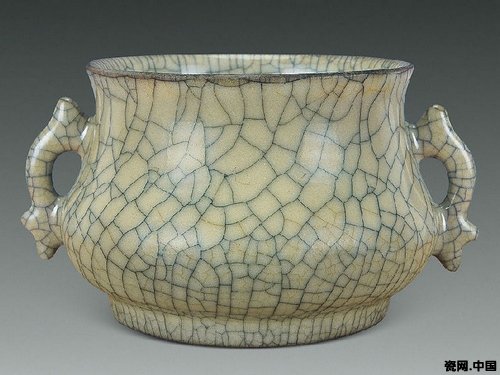

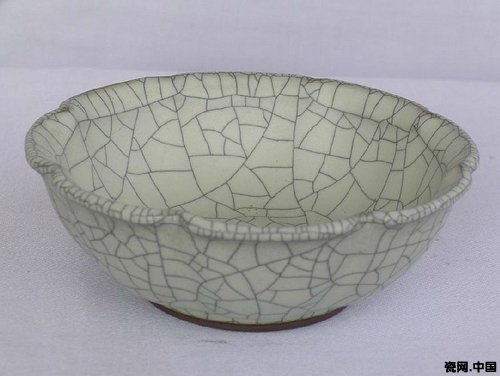

哥窯是宋代五大名窯之一,以紋片著稱。明代《格古要論》中有這樣的描述:“哥窯紋取冰裂、鱔血為上,梅花片墨紋次之。細碎紋,紋之下也。” 其特征可歸納為:黑胎厚釉,紫口鐵足,釉面開大小紋片。遺憾的是,宋哥窯的窯址,至今還沒有被人們發現,我們只有從傳世作品上去解讀哥窯的歷史。哥釉瓷的重要特征是釉面開片,這是發生在釉面上的一種自然開裂現象。開裂原本是瓷器燒制中的缺陷,后來人們掌握了開裂的規律,有意識地讓它產生開片,從而產生了一種獨特的美感。宋代哥釉瓷釉質瑩潤,通體釉面被粗深或者細淺的兩種紋線交織切割,術語叫作“冰裂紋”,俗稱“金絲鐵線”。哥窯瓷土脈微紫,質薄,有油灰色、米色、粉青色三種瓷釉彩,表面滿裂紋。因為土質含鐵量較高,燒坯時發生氧化,瓷器坯呈紫黑鐵色,瓷器沒有涂釉的底部顯現瓷坯本來的鐵色,叫“鐵足”,而釉彩較薄的口部呈紫色,叫“紫口”,俗稱“紫口鐵足”。一般來說,大器小開片者和小器大開片者頗為珍貴。由于哥釉瓷細致、精美,以后各代對它都有仿造。特別是到了清代,還出現了一個仿哥釉瓷的高潮。到了清朝后期,哥釉明顯地不如清前期,顏色越來越深,開片越來越細碎,釉面甚至出現凹凸不平的疙瘩釉,胎質也變得疏松。

名稱由來

相傳宋代龍泉章氏兄弟各主窯事,哥者稱哥窯,為宋代名窯之一。窯名最早見于明初宣德年間的《宣德鼎彝譜》一書,內庫所藏“柴、汝、官、哥、鈞、定”。嘉靖四十五年刊刻的《七修類稿續稿》稱“哥窯與龍泉窯皆出處州龍泉縣;南宋時有章生一、生二弟兄各主一窯,生一所陶者為哥窯,以名故也,章生二所陶者為龍泉,以地名也。其色皆青,濃淡不一;其足皆鐵色,亦濃淡不一。舊聞紫足,今少見焉,惟土脈細,釉色純粹者最貴;哥窯則多斷紋,號曰百極碎”;《處州府志》又載:“從其兄其生一,所主之窯,皆澆白斷紋,號百極碎,亦冠絕當世”,曹昭《格古要論》,“舊哥窯色青,濃淡不一,亦有紫口鐵足”。

清代藍浦《景德鎮陶錄》卷六“鎮仿古窯考中關于”哥窯的記載,哥窯,宋代所燒,本龍泉琉田窯,處州人章姓兄弟分造,兄各生一,當時別其所陶,曰哥窯。土脈細紫,質頗薄,色青濃淡不一。有紫鐵足,多斷紋隱裂如魚子。釉惟米色、粉青兩種,汁純粹者貴,唐代《肆考》云:古哥窯器,質之隱紋如龜子,古官窯,質之隱紋如蟹爪;碎器紋則大小塊碎。古哥器色好者類官,亦號百極碎,今但辨隱紋耳,又云汁釉究不如官窯。”

清代《南窯筆記》“哥窯”條記載:即名章窯,出杭州大觀之后,章姓兄弟,處州人也,業陶,竊做于修內寺,故釉色仿佛官窯。紋片粗硬,隱以墨漆,獨成一宗釉色,亦肥厚,有粉青、月白、淡牙色數種。又有深米色者為弟窯,不堪珍貴。間有溪南窯、商山窯仿佛花邊,俱露本骨,亦好。今之做哥窯者,用女兒嶺釉加椹子石未,間有可觀,鐵骨則加以粗料配其黑色。由此,哥窯鐵足,釉面瑩潤多斷紋,風格特征近類南宋官窯。哥窯器以紋片著稱,其中多為黑黃相交,俗稱金絲鐵線。

關于金絲鐵線還有一個傳說:相傳,宋代龍泉縣,有一位很出名的制瓷藝人,姓章,名村根,他便是傳說中的章生一、章生二的父親。章村根的擅長制青瓷而聞名遐邇,生一、生二兄弟倆自小隨父學藝,老大章生一厚道、肯學、吃苦,深得其父真傳,章生二亦有絕技在身。章村根去世后,兄弟分家,各開窯廠。老大章生一所開的窯廠即為哥窯,老二章生二所開的窯廠即為弟窯。兄弟倆都燒造青瓷,都各有成就。但老大技高一籌,燒出“紫口鐵足”的青瓷,一時名滿天下,其聲名傳至皇帝,龍顏大悅,欽定指名要章生一為其燒造青瓷。老二心眼小,心生妒意,趁其兄不注意,把粘土扔進了章生一的釉缸中,老大用摻了粘土的釉施在坯上,燒成后一開窯,他驚呆了,滿窯的瓷器的表面的釉面全都開裂了,裂紋有大有小,有長有短,有粗有細,有曲有直,且形狀各異,有的象魚子,有的象柳葉,有的象蟹爪。他欲器無淚,痛定思痛之后,他重新振作精神,他泡了一杯茶,把濃濃的茶水涂在瓷器上,裂紋馬上變成茶色線條,又把墨汁涂上去,裂紋立即變成黑色線條,這樣,不經意中形成“金絲鐵線”。

主要特征

其一,哥窯釉屬無光釉,猶如“酥油”般的光澤,色調豐富多彩,有米黃、粉青、奶白諸色。

其二、“金絲鐵線”的紋樣,哥窯釉面有網狀開片,或重疊猶如冰裂紋,或成細密小開片(“俗成百圾碎”或“龜子紋”),以“金絲鐵線”為典型,即較粗琉的黑色裂紋交織著細密的紅、黃色裂紋。

其三、“聚沫攢珠”般的釉中氣泡,哥窯器通常釉層很厚,最厚處甚至與胎的厚度相等,釉內含有氣泡,如珠隱現,猶如“聚沫攢珠”般的美韻,這是辨別真假哥窯器的一個傳統的方法。

其四、“紫口鐵足”的風致,哥窯器坯體大都是紫黑色或棕黃色,器皿口部口邊緣釉薄處由于隱紋露出胎色而呈黃褐色,同時在底足未掛釉處呈現鐵黑色,由此,可以 概括出故有“紫口鐵足”之說,這也是區別真假哥窯器的傳統方法之一。

鑒定方法

首先,哥窯器必須具有眾所周知的“金絲鐵線”、“紫口鐵足”。前者是哥窯的與眾不同的裂紋,大紋為“鐵線”,有的顯藍,大紋中套的小紋為“金絲”,有的不一定顯金黃,大紋小紋合稱為“面圾破”,它應當是密而不疏,曲而不直;后者是哥窯顯露的較為特殊的胎色,但兩者往往如魚與熊掌一樣不可兼得。瓷胎滿釉器有“紫品”而無鐵足。鐵足應當是胎質本身的無釉顏色。鐵足如是人為施加的一種黑色釉,其真偽值得懷疑,與《七修類稿續編》中記載的“其足皆鐵色”相悖。

其次,哥窯屬青瓷系列,釉色為青釉,濃淡不一,有粉青、月白、油灰、青黃等色,因窯變作用,釉色多顯兩種或兩種以上的色澤,非人為主觀意志所為。胎質有瓷胎和砂胎兩種,少花紋,無年款。胎色有黑灰、深灰、杏黃、淺灰等。釉面不光潔,但有一層如酥油之光,釉質較深濁不清透,釉層厚薄不勻,蘸釉立燒之器,底足之釉最厚,有的可達4毫米。其燒造方法為裹足支釘燒或圈足墊餅燒,后者可明顯見到所墊圓餅燒造的痕跡。

再次,哥窯的底足也頗為特別,其圈足底邊狹窄平整,非寬厚凹凸,足之內墻深長,足之外墻淺短,難以用手指提拿起來。

最后,就是哥窯最主要、最奇妙、最令人稱道、又最被人忽視的特征,即所謂“攢珠聚球”。陶瓷界先輩孫瀛洲在其《元明清瓷器的鑒定》一文中早已說過,“如官、哥釉泡之密似攢珠,……這些都是不易仿作的特征,可以當作劃分時代的一條線索。”顯然,“攢珠”指的是哥窯器中之釉內氣泡細密像顆顆小水珠一樣,滿布在器物的內壁和外壁或內身和外身上。但孫老說得比較籠統,實際上真正哥窯的釉內氣泡不僅僅只是“攢珠”,還顯現出一種比“攢珠”稍大一點的“聚球”。球比珠大,也就是說哥窯有大小不同的兩種氣泡,其排列形式不是間雜錯落,而是較為整齊地排列在一起。聚球式的氣泡比攢珠的氣泡數量要少得多,一般呈圈形排列在器物之內壁,像一個很厚的環。“攢珠聚球”它是當之無愧的劃分真假哥窯的一條必不可少的重要依據。

哥窯釉質純粹濃厚,不甚瑩澈,釉內多有氣泡,如珠隱現,故通稱“聚沫攢珠”。釉色寶光內蘊,潤澤如酥。紋片多種多樣,以紋道而稱之有鱔魚紋、黑藍紋、淺黃紋、魚子紋;以紋形而稱之有綱形紋、梅花紋、細碎紋、大小格紋、冰裂紋等,總名為百極碎。哥窯器物傳世的以各式瓶、爐、洗、盤、碗、罐為常見。但哥窯窯址仍未確認,成為中國陶瓷史上的懸案之一。